| Titel: | Neue Brauereieinrichtungen. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 212 |

| Download: | XML |

Neue Brauereieinrichtungen.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 231 S.

46.)

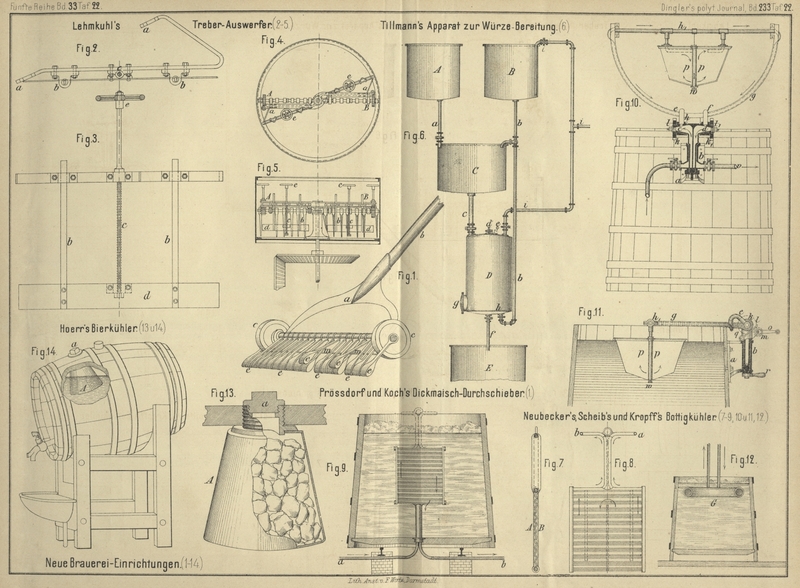

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Neue Brauereieinrichtungen.

Dickmaischdurchschieber und Pfannenschoner von Pröſsdorf und

Koch in Leipzig (*D. R. P. Nr. 4633 vom 1. Juni 1878). Dieser zum

Durchschieben der Dickmaische bestimmte Apparat besteht aus einem an der Handstange

b (Fig. 1 Taf.

22) befestigten Bügel a, welcher an einer Achse die

beiden Laufrädchen c und die beweglichen Hämmer e trägt, welche mit ihren Stielen auf einer der Achse

parallelen Stange m ruhen. Je nachdem somit die Stange

b hoch oder niedrig gehalten wird, streifen die

Hämmer e den Boden der Dickmaischpfanne, oder sie

werden durch die Querstange m vom Boden abgehoben.

Vorrichtung zum Auswerfen der Treber aus Läuterbottigen von

F. Lehmkuhl in Dortmund (* D. R. P. Nr. 3363 vom 8. Juni 1878). Dieselbe

besteht, wie Fig.

2 und 3 Taf. 22

zeigen, aus einem im Winkel gebogenen Flacheisen, welches an den beiden Enden a mit je zwei Schraubenlöchern und in dem geraden

Theile mit drei Lagerführungen versehen ist, wovon die äuſseren zwei zur Leitung der

Führungsstangen b und das mittlere zur Leitung der

Spindel c dienen. Unten an den beiden Führungsstangen

b ist eine Schaufel d

angebracht, welche ein mit einem Gewinde versehenes Lager zur Aufnahme der Spindel

besitzt, durch die beim Drehen des Handrades e die

Schaufel auf- und niederbewegt wird. Diese Vorrichtung ist an jedem Arme des im

Läuterbottig befindlichen Aufhackwerkes AB (vgl. Fig.

4 und 5 Taf. 22)

und zwar an der den Aufhackzähnen abgekehrten Seite derart mittels je zweier

Schrauben an den Enden a befestigt, daſs die Schaufel

zu den Armen des Aufhackwerkes einen Winkel von etwa 20° bildet. Hierdurch werden

die Treber beim Gange des Aufhackwerkes bezieh. der Vorrichtung durch die Schaufel

nach der Seitenwand des Bottigs gebracht und durch die in derselben befindliche

Oeffnung geschoben. Bei Läuterbottigen, wo diese Oeffnung im Boden angebracht ist,

erhält die Schaufel an der Vorrichtung die entgegengesetzte Neigung, so daſs die

Treber durch die Schaufel nach der Mitte des Bottigs gebracht werden. Soll die

Aufhackmaschine allein arbeiten, so wird die Schaufel durch Drehung der Spindel über

die Oberfläche der Treber gebracht.

Das Verfahren, in einem geschlossenen

Apparate bei Luftabschluſs unter Ueberdruck Würze herzustellen, auf welches

F. Tillmann in Arsbrücke ein deutsches Reichspatent

(*Nr. 4625 vom 19. Februar 1878 ab) erhalten hat, schlieſst sich dem bereits (1879

232 419) besprochenen Verfahren von Schuster-Prieborn

für Spiritus an. Das Malz wird in dem Maischbottig C

(Fig. 6 Taf. 22) mit aus dem Behälter A durch

das Rohr a zuflieſsendem kaltem Wasser eingeteigt; dann

läſst man durch das Rohr b aus dem Behälter B bis zur Erreichung der Zuckerbildungstemperatur

heiſses Wasser zuflieſsen. Nun wird das Gemisch durch das Rohr c in den Würzeapparat D

abgelassen, der mit Probirhahn d, einem Manometer e und dem Dampfzuleitungsrohr i versehen ist, gibt 1at Ueberdruck ohne

Temperaturerhöhung und läſst nach beendeter Zuckerbildung die Würze durch das Rohr

f in die Pfanne E

abflieſsen. Jetzt wird Dampf zugelassen und aus dem Rohr b heiſses Wasser, um unter Druck die Proteinstoffe der auf dem Siebboden

h zurückgebliebenen Treber löslich zu machen. Ist

dies geschehen, so läſst man diese Lösung ebenfalls in die Pfanne E abflieſsen und entfernt die jetzt völlig ausgenutzten

Trester durch das Mannloch g. – Das aus dieser Würze

hergestellte Bier soll vollmundiger und wegen der Abhaltung der Luft beim Maischen

haltbarer sein als gewöhnliches.

Kühlapparate. P. Weinig in Hanau (*D. R. P. Nr. 4450

vom 9. Januar 1878) hat einen Berieselungskühlapparat angegeben, der dem

Neubecker'schen Kühler (* 1876 222 490) ähnlich ist. – Bei dem Würzekühlapparat von F. G. Wolff in Kulmbach (* D. R. P. Nr. 4113 vom 9.

October 1877) steigt in gleicher Weise wie bei Lawrence

(*1876 222 489) das Kühlwasser zwischen gewellten

Kupferblechplatten auf. – V. Lwowski in Halle (*D. R.

P. Nr. 2675 vom 5. März 1878) hat einen aus Rahmen und Blechen zusammengesetzten

Gegen stromkühler construirt, der allerdings leichter aus einander genommen werden

kann als die gewöhnlichen Kühler, dagegen aber auch wohl schwieriger zu dichten ist

als diese. – W. Kransel und A.

Niemann in Falkenberg (*D. R. P. Nr. 4201 vom 6. Juli 1878) lassen die

Würze durch einen Cylinder gehen, in welchem sich ein von Kühlwasser durchflossenes

hohles Rührwerk dreht. – Während bei der ursprünglichen Anordnung des

Gegenstromkühlers von J. Ph. Lipps in Dresden (* 1879

231 49) die Kühlröhren in einem vertical stehenden,

ringsum geschlossenen Behälter enthalten waren, ist letzterer nach dem Zusatzpatent

(*D. R. P. Nr. 5059 vom 12. October 1878) schräg gelegt und an der oberen Seite

offen. Um das Wasser aus dem Apparate ablassen bezieh. die Röhren von auſsen leicht

reinigen zu können, ist eine mechanische Einrichtung getroffen worden, mittels

welcher der die Röhren enthaltende Rahmen gehoben und gesenkt werden kann.

Kühler für Gahrbottige. Der von A. Neubecker in Offenbach (*D. R. P. Nr. 2678 vom 16. März 1878)

construirte Kühler besteht, wie Durchschnitt und Ansicht Fig. 7 und

8 Taf. 22 zeigen, aus zwei gewellten Metallblechen A und B, die in geringem

Abstande und parallel zu einander zusammengepaſst sind, so dais nur ein geringer

Zwischenraum bleibt, der seitlich durch Metallleisten abgeschlossen ist. Dieser

Zwischenraum ist auſserdem durch drei senkrechte Leisten derart getrennt, daſs das

durch das Rohr a eintretende Kühlwasser zweimal in dem

Kühler auf- und absteigen muſs, bevor es denselben durch das Rohr b verlassen kann. Der Kühler kann entweder in den

Bottig hineingehängt werden, oder er wird in den Boden desselben wasserdicht

eingeschraubt (vgl. Fig. 9).

Der Bottigkühler von F. Scheib in

Frankfurt (* D. R. P. Nr. 4030 vom 24. April 1878) besteht aus einem kreuzförmigen

Kühlgefäſs und einer Vorrichtung zum Heben und Drehen des Kühlers. An der Platte a (Fig. 10 und

11 Taf. 22) ist eine guſseiserne Hülse b

befestigt, in welcher sich ein zweitheiliger Cylinder bewegt, welcher in den

Hahnwirbel cd endigt. Dieser Kegelwirbel wird von zwei

Gehäusen mit der Ausmündungsöffnung h umfaſst. Die

Fortsetzung derselben bilden halbkreisförmige Röhren e

und f, welche von dem aus L-Eisen hergestellten Bügel g mit dem

Verbindungsrohr h1

unterstützt werden und zum Zuführen sowie Ableiten des Kühlwassers bestimmt sind.

Der Bügel verbindet bei e und f die zwei Hahngehäuse k und k1. Auf letzteren sind zwei Zahnrädchen

l und l1 angebracht, welche in zwei auf einer

gemeinschaftlichen Welle m sitzende Getriebe

eingreifen. Wird die auf der Welle aufgesteckte Kurbel o gedreht, so bewirkt sie das Heben und Senken des Bügels g mit dem daran hängenden Schwimmer p, welcher bei der Bewegung stets in verticaler

Stellung verbleibt; die Klinke q dient zum Festhalten

des Bügels in beliebiger Neigung. Die Drehung der Handhabe r bezweckt mittelbar ein Seitwärtsdrehen des gehobenen Schwimmers, so daſs

derselbe auſserhalb des Bereiches des Bottigs kommt und bequem gereinigt werden

kann.

Das Kühlwasser wird in den Doppelkegel c eingeführt und

gelangt durch die im Wirbel befindliche Ausfluſsöffnung h in die halbkreisförmige Röhre e, deren

Verlängerung das Kühlwasser auf den Boden des Schwimmers p unter Druck auswirft. Das Kühlgefäſs selbst ist im Innern durch

Scheidewände derart in Kammern getheilt, daſs das einströmende Wasser einen

bestimmten, ihm vorgeschriebenen Weg zu gehen genöthigt ist. Das erwärmte Wasser

steigt nach aufwärts und findet seinen Abfluſs durch das Rohr f nach der Abtheilung d

des Doppelkegels und von hier zurück durch die Röhre v

nach dem Eisbehälter, von wo es wieder abgekühlt neuerdings den vorbeschriebenen Weg

geht. Zur Reinigung des Kühlers löst man den unten am Schwimmer befindlichen

Schraubenpfropfen w und spült mit Wasser aus.

O. Kropff in Nordhausen befestigt oben in den

Gährbottig den hohlen Ring G (Fig. 12

Taf. 22), durch welchen die mittels der Eismaschine gekühlte Flüssigkeit in der

Pfeilrichtung hindurchflieſst (vgl. 1879 231 51).

Bierkühler. Nach dem Scientific

American, * 1879 Bd. 40 S.22 füllt J. Hoerr

zur raschen Abkühlung des Bieres, sowie zum Kühlhalten desselben während des

Ausschänkens das in das Faſs eingeschraubte Gefäſs A

(Fig. 13 und 14 Taf. 22)

mit Eis und verschlieſst dasselbe mit der kleinen Schraube a. – Das Eis wird durch diese Vorrichtung sehr gut ausgenutzt.

Zum Reinigen der Bierfässer von

innen und auſsen haben C. Scheidig in Altenburg (*D. R.

P. Nr. 3633 vom 12. Juni 1878 und Zusatz Anmeldung Nr. 4111 vom 1. März 1879) und

F. Scheib in Frankfurt a. M. (*D. R. P. Nr. 4184

vom 30. April 1878) Vorrichtungen angegeben, mittels welchen das mit heiſsem Wasser

gefüllte Faſs hin und her gerollt wird, während gleichzeitig Bürsten die äuſsere

Oberfläche des Fasses scheuern (vgl. * 1879 231 52). –

Gebrüder Kolb in Straſsburg (* D. R. P. Nr. 4487

vom 30. April 1878) haben eine Vorrichtung zum Rollen der Lagerfässer beim Pichen

angegeben.

F.

Tafeln