| Titel: | Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 265 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen.

(Fortsetzung des Berichtes S. 180 dieses

Bandes.)

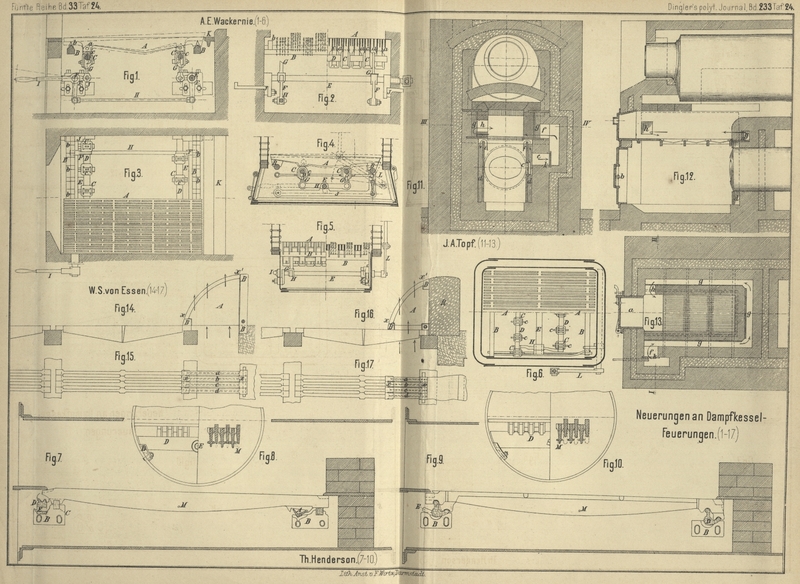

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Neuerungen an Dampfkesselfeuerungen.

Vorrichtungen zur Reinigung des Rostes wurden schon von

Poole (*1845 96 1) und

Rowland (*1875 215 105)

angegeben. Bei der entsprechenden Anordnung von A. E.

Wackernie in Paris (*D. R. P. Nr. 2159 vom 13. November 1877) ruht, wie die

beiden Schnitte Fig. 1 und

2 Taf. 24 und die Draufsicht Fig. 3

zeigen, jeder Roststab A mit einem Ende auf einem der

Lager B. Das andere Ende ist mittels eines Halsringes

C mit einer der horizontalen Achsen D verbunden, welche den Roststäben die Aufwärtsbewegung

ertheilt. Die Verbindung der Gruppen mit den Halsringen wird durch zwei Wangen a bewerkstelligt, welche mit den Stäben ein Stück

bilden und einen auf den Halsring angegossenen Ansatz c

umschlieſsen. Ein Verschieben der einzelnen Gruppen wird durch die Ansätze b der Lagerböcke B

verhindert. Diese Ansätze dienen den Seitenwänden der von einander abstehenden

Roststäbe als Führung. Zwei Wellen E. an deren Enden

die im rechten Winkel gebogenen Hebel F sitzen,

ertheilen den Roststäben eine Aufwärtsbewegung durch die Stangen G, welche einerseits mit den kürzeren Armen der Hebel

F und andererseits mit den Halsringen C verbunden sind. Die längeren Arme der Hebel F sind mit den Stangen H

verbunden. Die Handhabe I sitzt auf dem Ende der

vorderen Welle und dient dazu, den Rostbalken die Aufwärtsbewegung zu ertheilen. Die

im entgegengesetzten Sinne wirkenden kurzen Arme der Hebel F bewirken, daſs, wenn die eine Gruppe sich eine gewisse Strecke hebt, die

andere sich in demselben Maſse senkt. Dieses sehr einfache Mittel bewirkt das

Einhalten der parallelen Lage der Roststäbe bei ihrer Aufwärtsbewegung sowohl, wie

bei ihrer Abwärtsbewegung, wie die in punktirten Linien angedeuteten Theile

veranschaulichen. Die Schuhe J mit doppelter Führung

gestatten ein Verstellen der beiden Wellen E, denen sie

als Stütze dienen, nach beiden Richtungen hin und erleichtern ein rasches Montiren

des ganzen Systemes. Zwischen Feuerbrücke und Rost ist zum Schütze der ersteren eine

guſseiserne Platte K angebracht.

Für Locomotivfeuerungen erleidet diese Vorrichtung die in Fig. 4 bis

6 Taf. 24 dargestellten Abänderungen. Das hintere Lager B wird in seiner Gesammtheit von einem System von

oscillirenden Stäben J gehalten und bewegt, welche ihre

Bewegung von den Zugstangen F und einem Hebel L erhalten, der einen gewissen Bogen beschreibt. Der

Bewegungsmechanismus dieses Systemes wirkt auf die Stäbe A in ihrer Gesammtheit derart, daſs dieselben in der mit punktirten Linien

dargestellten Weise nach vorn geneigt werden. Zweck dieser Anordnung ist, die

Verbrennungsrückstände schnell in den Aschenkasten fallen zu lassen, nachdem

dieselben durch die beschriebene Bewegung der Roststäbe von diesem losgelöst worden

sind. Wie ersichtlich, werden die Halsringe C, deren

Theile durch den Stift c zusammengehalten und welche

mit den Rostbalkengruppen und den Zugstangen G

verbunden sind, durch zwei Balancirhebel H bewegt.

Diese Hebel sitzen auf der Querwelle E, die von einem

Hebel I hinlänglich bewegt werden, um die Gruppen zu

zwei und zwei zu bewegen und ihnen die mit punktirten Linien angegebene parallele

Lage zu einander zu geben. Die Lagerböcke B sind bei

dieser Anordnung aus runden Stäben hergestellt.

Bei dem Apparate von Th. Henderson

in Liverpool (*D. R. P. Nr. 2272 vom 15. September 1877) ruht das quer durch den

Ofen liegende Winkeleisen A (Fig. 7 und

8 Taf. 24), das sich an jedem Ende des Rostes befinden kann, auf beiden

Seiten in passenden Lagern B. Die Roststäbe ruhen auf

den beiden Armen des Winkeleisens und sind unten mit angegossenen Anschlägen

versehen, durch welche dieselben am Abgleiten verhindert werden. Jeder zweite

Roststab kann unbeweglich sein und ist in diesem Falle auf einem Lager. C befestigt. Statt des Winkeleisens A kann man sich auch des Eisens D bedienen. Wird dieses mittels eines in das Loch E eingesteckten Stabes theilweise gedreht, so wird der eine Arm desselben

in die Höhe gehoben und damit auch die beweglichen Roststäbe. Sobald der Druck

aufhört, fallen die Roststäbe in ihre gewöhnliche Lage zurück.

Bei der in Fig. 9 und

10 Taf. 24 dargestellten Vorrichtung ruht der Stab D mit den an seinen beiden Enden befindlichen

cylindrischen Ansätzen in den Lagern B; in der normalen

Lage steht der eine Ansatz fast senkrecht, der andere wagrecht. Jeder zweite

Roststab ist eingekerbt und ruht mit der Kerbe auf dem verticalen Ansatze; die

übrigen sind in gleicher Weise mit dem horizontalen Ansätze verbunden. Wenn daher

D um einen kleinen Winkel in seinen Lagern gedreht

wird, so erhält jeder zweite Roststab eine annähernd horizontale Bewegung und die

übrigen Stäbe eine solche in annähernd verticaler Richtung. Der relative Betrag der

Bewegung ist in jedem Falle proportional der radialen Länge des bewegenden Ansatzes;

diese Ansätze sind jedoch in der Regel von gleicher radialer Länge. Die beiden Reihen von

Stäben sind so construirt, daſs jede Reihe mit dem Ansätze, von welchem sie nicht

bewegt werden soll, auch nicht in Berührung kommt., mit der Ausnahme, daſs, wenn die

vertical bewegten Stäbe zu einem gewissen Punkte niedergehen, dieselben von dem

verticalen Ansätze aufgehalten werden und auf diesem ruhen, so daſs alle Stäbe in

einer Ebene liegen. Die Verschiebung eines horizontal bewegten Stabes kann dadurch

begrenzt werden, daſs der Ansatz, welcher in horizontaler Richtung bewegt, sobald er

einen gewissen Weg gemacht hat, mit der Vorderseite des Ofens in Berührung kommt.

Wenn der Stab D so angeordnet ist, daſs die vertical

bewegten Stäbe unter die Fläche der horizontal bewegten niedergehen, so reinigt sich

der Apparat bis zu einem gewissen Grade von selbst, indem die Schlacken durch die

horizontal bewegten Stäbe zu dem einen oder anderen Ende des Rostes geführt werden.

Die Vorrichtung kann mit einem Mechanismus verbunden werden, welcher den Stab D selbstthätig bewegt. Die an die Roststäbe gegossenen

Pflöcke M sollen sie in ihrer bestimmten Lage

halten.

Sind die Roststäbe abwechselnd fest und beweglich, so ruhen die beweglichen Stäbe an

ihrem hinteren Ende auf dem verticalen Ansätze, während der horizontale Ansatz auf

den Lagern ruht, so daſs bei der Bewegung der Stäbe in der Richtung gegen den

horizontalen Ansatz der ganze Stab D sich um den auf

den feststehenden Lagern aufruhenden horizontalen Ansatz dreht. Die vordere Stange

ist ebenfalls verschieden eingerichtet; der verticale Ansatz bleibt in Thätigkeit

wie bisher und der horizontale oder geneigte Ansatz besteht nur aus einem kleinen,

an der einen Seite des verticalen Ansatzes angebrachten Vorsprung, welcher gegen den

Ansatz des beweglichen Roststabes anschlägt. Wenn der verticale Ansatz gesenkt wird,

so hebt der Vorsprung den Roststab sehr schnell in die Höhe und gibt demselben auf

diese Weise eine horizontale und verticale Bewegung.

Mit einiger Abänderung ist diese Vorrichtung auch für Querroststäbe verwendbar (vgl.

1840 75 411. *1862 163

96).

Rauchverbrennung. Ungemein zahlreich sind die

Vorschläge, welche gemacht wurden, das Rauchen der Feuerungsanlagen zu verhüten. Die

Meisten wollen den durch die Dissociation der Kohlenwasserstoffe abgeschiedenen

Kohlenstoff dadurch verbrennen, daſs sie, wie bereits im J. 1699 La Hire vorschlug (vgl. 1829 32 147), atmosphärische Luft, welche durch das Mauerwerk mehr oder weniger

erwärmt wurde, in der Nähe der Feuerbrücke eintreten lassen (vgl. 1864 172 262). Dahin gehören die Vorschläge von Sheffield (*1822 8 27), Gill (*1822 8 28), Parkes (*1823 10 411), Greyson (*1828 30 66), Watt (*1829 31 424), Losch (*1829 32 404), einem

Ungenannten (* 1834 52 416), Wolff (*1835 55 220), Riſsler (1837 65 81), Holmes (*1844 94 115), Combes (1845

98 181), Clay (*1845 98 189), Spiby (*1847 104 3), Coad (*1849 113 340), Amory (*1854 132 248), Gray (*1854 133 99), Scott (*1855 136 45), Marsilly (*1855 136 447), Gall (*1856 141 1), Roques und Daney (* 1857 146 17), Heitz (*1859 153 321), Belleville (*1860 156 175),

Palazot (*1864 172 209.

427), Naylor (*1867 183

213), Walker (1871 199 423),

Schallehn (*1874 212

282) und Hoyt (*1877 224

553). Andere lassen diese Luft durch Röhren oder an heiſsen Metallplatten vorbei

streichen, welche unter oder hinter dem Rost oder aber im Fuchs liegen, z.B. Arnott (* 1823 11 281), Gilbertson (*1828 29 419.

*1855 137 26), Coad (*1836

61 376), Williams (*1840

76 328. *1844 92 250. 1854

133 187. 1858 149 233),

J. Smith (*1842 83 345),

Hall (*1843 88 321.

325), Hosking (*1844 94 8),

Bayliſs (*1854 132 245),

Woodcock (1855 135 161.

*137 27), Gardner (*1857 143

330), Millholland (*1858 147

84) Hawthorn (*1860 155 91),

Newton (*1860 157 412),

Morrison (*1861 159 412)

und Reimherr (*1877 225

130), während W. Schwarz (*1849 111 323), Garland und Glasson (*1855 137 244), Wagenmann (*1858 150 92) und

Schmitz (*1857 216 198)

die Luft durch die hohlen Roststäbe zutreten lassen (vgl. *1855 137 403).

Von den neueren hierher gehörigen Vorschlägen mögen folgende besprochen werden.

Die Kesselfeuerung von J. A. Topf in

Erfurt (* D. R. P. Nr. 3855 vom 16. März 1878) besteht nach den Schnittfiguren 11

bis 13 Taf. 24 im Wesentlichen aus einem Planroste, dessen Rostbalken auf den

Seitenwänden eines den Aschenfall auf drei Seiten umschlieſsenden und oben offenen

eisernen Kastens ruhen. Die atmosphärische Luft tritt bei i in den zwischen diesen Kasten und dem Kesselmauerwerk befindlichen Kanal

d, gelangt durch die Seitenkanäle e und f in den ebenfalls

mit Metallplatten abgedeckten Kanal g und tritt durch

die Oeffnung h in die Feuerung. Die Menge der

zugeführten Luft wird durch die Klappe k, die der durch

den Rost eintretenden Luft mittels einer Klappe in der den Aschenfall schlieſsenden

Thür b geregelt.

W. Heiser in Berlin (*D. R. P. Nr. 5450 vom 1. November

1878) läſst die Luft vom Aschenfall aus in einem neben dem Roste liegenden

gemauerten Kanäle nach vorn gehen und hier in die Feuerung treten, F. zur Nedden in Hannover (* D. R. P. Nr. 4217 vom 4.

Mai 1878) durch einen Schlitz in der Mitte des getheilten Rostes zuströmen.

W. S. von Essen in Hamburg (*D. R. P. Nr. 1649 vom 20.

December 1877) läſst die Luft wieder hinter dem Roste eintreten, indem er statt der

sonst gebräuchlichen steinernen Feuerbrücke eine solche aus neben einander stehenden

guſseisernen Böcken verwendet (Fig. 14 und

15 Taf. 24) oder vor der steinernen Feuerbrücke, wie Fig. 16 und

17 zeigen, eine Reihe solcher Böcke auf die Roststäbe stellt. Die

einzelnen Böcke a bestehen aus einer senkrechten

Guſsplatte A von sehr geringer Guſsstärke und sind mit einer

Verstärkungsrippe B umgeben, welche auf der Strecke

zwischen xx' um einige Millimeter schwächer ist als auf

dem übrigen Theile. Wenn diese Böcke neben einander gestellt sind, schlieſsen

dieselben den Raum nach hinten vollständig ab, gestatten aber, daſs durch die

entstehenden freien Zwischenräume auf den Strecken xx'

atmosphärische Luft von unterhalb in der Richtung der Pfeile durchströmen und zu den

Verbrennungsgasen gelangen kann. Die Anordnung der in Fig. 16 und

17 abgebildeten Böcke unterscheidet sich von der vorigen nur dadurch,

daſs wegen der Feuerbrücke R der hintere Verschluſs

nicht erforderlich ist.

Bei der Feuerung von F. Weyland in

Bulmke (*D. R. P. Nr. 4761 vom 5. Juni 1878) tritt die Luft theils durch die nach

hinten erbreiterten Rostspalten, theils durch zwei neben der Feuerthür mündenden

Kanäle aus 5 Oeffnungen der Feuerbrücke in die Feuerung.

Tafeln