| Titel: | Neuerungen an Nähmaschinen und Stickmaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 287 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Nähmaschinen und

Stickmaschinen.

(Fortsetzung des Berichtes S. 34 Bd.

232.)

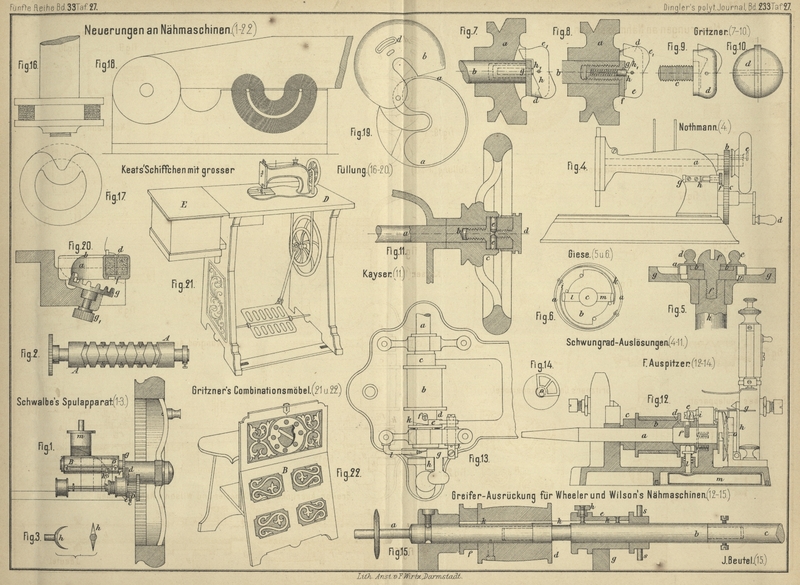

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Neuerungen an Nähmaschinen und Stickmaschinen.

Ein selbstthätiger Fadenführer an

Spulapparaten für Schiffchen-Nähmaschinen ist von Schwalbe und Comp. in Plauen bei Dresden (*D. R. P. Nr. 3070 vom 1. März

1878) in folgender Weise eingerichtet worden. Die Schiffchenspule wird, wie Fig.

1 Taf. 27 zeigt, in gewöhnlicher Weise in den Spulapparat eingeklemmt und

erhält durch irgend eine Verbindung mit dem Schwungrade der Maschine ihre Umdrehung.

Im vorliegend gezeichneten Falle ist das Schwungrad innen verzahnt und treibt ein

Zahnrädchen an der Triebachse der Spule. Das Spulgestell trägt nun weiter ein

Lagergehäuse B für eine Welle A (Fig. 2),

welche sowohl rechts- als auch linksgängige Schraubengewinde enthält. Durch die

Räder b bis g (Fig.

1) wird diese Schraube langsam umgedreht; sie führt in ihren Gängen einen

Sattel h (Fig. 3) und

an diesem steckt das Fadenführer-Röhrchen k. Ein

Schlitz in der Lagertrommel B und und in einer an

dieselbe geschraubten Leiste dient dem Röhrchen k zur

Geradführung. Die Ganghöhe der Schraube wird so gewählt, daſs der stärkste Faden,

welcher auf der Maschine zur Verwendung gelangt, dicht an einander treffende Lagen

auf der Spule bildet, während feineres Nähgarn weiter aus einander kommt, so daſs

seine folgenden Umwicklungen in die Zwischenräume der nächst unteren sich

einlegen.

Die Verwendung der Antriebsvorrichtung einer Nähmaschine zugleich als Antrieb für den

Spulapparat, mit welchem man entweder die obere Spule oder diejenige des Schiffchens

mit Faden füllen kann, ist wiederholt Veranlassung zu Erfindungen gewesenVgl. Seidel und Naumann

* 1879 231 28. Thiemer * 1879 232 40.,

welche in einer vortheilhaften und leicht lösbaren Verbindung zwischen

Antriebscheibe oder Schwungrad und Triebwelle der Maschine bestehen, so daſs beim

Spulen nicht die ganze Maschine mit in Bewegung versetzt wird.

Eine solche Kupplung zwischen Schwungrad

und Welle der Nähmaschine von E. Schreibetz *

in Wien (*D. R. P. Nr. 3620 vom 13. Januar 1878) besteht in Folgendem. Das Schwung-

und Schnurenrad dreht sich lose auf der Hauptwelle und dabei reicht eine durch seine

Nabe gehende Schraube in eine Rinne oder Nuth, welche rings um die Welle in einer zu

deren Achse rechtwinkligen Ebene läuft. Dadurch wird zunächst das Abfallen des Rades

von der Welle verhindert; von der Hauptrinne zweigt sich aber auch an einer Stelle

eine Nebenrinne ab, welche zu ersterer parallel oder schief gerichtet ein Stück nach

derjenigen Richtung hin verläuft, nach welcher die Welle vom Rade mit umgedreht

werden soll. So lange nun die Schraube von der Radnabe in der Hauptnuth bleibt, so

lange läuft das Schwungrad leer; wird letzteres aber seitlich angedrückt, so daſs

die Schraube in die kurze seitliche Nuth gelangt, so kommt sie bald an das Ende

derselben und treibt dann die Welle mit herum. Die Anordnung kann auch umgekehrt so

getroffen werden, daſs der Stift in der Welle befestigt ist und die Radnabe innen

die Nuthen enthält.

Der Betriebsmechanismus an

Nähmaschinen von Gebrüder Nothmann in Berlin

(*D. R. P. Nr. 4600 vom 15. September 1878), welcher in Fig. 4 Taf.

27 abgebildet ist, dient auch zum Theile zur Erreichung des oben ausgesprochenen

Zweckes; er ist im Allgemeinen eine vortheilhafte Verbindung zwischen Hand- und

Fuſsbetrieb einer Nähmaschine. Das Schwungrad wird auf der Welle a durch Schrauben oder Keile festgehalten; neben ihm

läuft lose auf a das Stirnrad b, welches aber mit ihm durch Einschieben des Stiftes e gekuppelt werden kann, so daſs dann auch b mit der Welle a sich

dreht. In b greift das Stirnrad c ein, welches mit der Handkurbel d drehbar

ist und hierdurch ist die Maschine mit der Hand zu betreiben. Zieht man aber den

Stift e heraus, so kann die Maschine durch das Schwung-

und Schnurenrad mittels Fuſstritt bewegt werden und die Räder b, c stehen dann still. Man kann ferner in diesem Falle

den Spulapparat h so an c

heran rücken, daſs sein Stirnrad f in die Zähne von c eingreift, und dann durch Handbetrieb spulen, ohne

daſs die ganze Maschine mit in Bewegung kommt.

Eine Radauslösung für Nähmaschinen

zum Zwecke des Spulens von Gebrüder Giese und Comp. in

Offenbach a. M. (* D. R. P. Nr. 4651 vom 15. September 1878) besteht, wie Fig.

5 und 6 Taf. 27

zeigen, darin daſs auf die Welle h das Schwungrad g lose aufgesetzt und in die Stirnfläche von Rad und

Welle eine Rinne oder Nuth p eingefräst wird, in

welcher sich zwei Schieber l und m bewegen. Ueber diesen Schiebern liegt eine

excentrische Scheibe b, welche man mit den Köpfen d und e leicht um eine

Viertelumdrehung nach rechts oder links drehen kann. Die Scheibe b wird weiter durch eine Blechkapsel a überdeckt, welche mit f an die Welle h geschraubt ist und somit die

Scheibe b und die Schieber l,

m am Abfallen verhindert. Die beiden Federn i,

k drücken die Schieber immer nach innen, in welcher Lage sie sowohl in der

Nuth des Rades g, als auch in derjenigen der Welle h liegen und Rad mit Welle verkuppeln. Wenn man aber

die Scheibe b dreht, so daſs dieselbe die Schieber l, m nach auſsen treibt, so kommen letztere aus der

Nuth der Welle h heraus, liegen nur noch in der des

Rades g und dieses kann sich dann leer auf h drehen und zum Zwecke des Spulens benutzt werden.

Die Schwungrad-Auslösung von Gritzner und Comp. in Durlach, Baden (*D. R. P. Nr.

1467 vom 29. November 1877) ist sehr einfach und bequem zu handhaben. Die

Schwungradnabe a (Fig. 7 bis

10 Taf. 27), welche zugleich den Schnurenwürtel enthält, läuft lose auf

der Triebwelle b der Maschine. In das äuſsere Ende von

b ist eine Schraube c

mit groſsem Kopfe d eingebohrt und letzterer ist so

geschlitzt, daſs ein Hebel ee1 in ihm hin und her schwingen kann. Liegt dieser Hebel mit e auf dem Grunde f des

Schlitzes, so reicht sein anderer Arm e1 nicht bis an das Schwungrad heran und dieses sitzt

lose auf der Welle (Fig. 8).

Drückt man aber den Arm e1 einwärts (Fig. 7), so

daſs er in einen entsprechenden Schlitz auf der Stirnseite der Schwungradnabe

eintritt, so ist dadurch das Rad fest mit der Welle verbunden. Der Bolzen g, welchen eine Feder nach auſsen treibt, drückt

entweder auf die Fläche h oder auf die Fläche h1 des Hebels ee1 und hält letzteren

in jeder der beiden Lagen fest; seine Umstellung kann man leicht mit der Hand

während des Ganges der Maschine vornehmen.

Die Schwungrad – Auslösung von Gebrüder Kayser in Kaiserslautern (*D. R. P. Nr. 3829

vom 4. Juli 1878) ist in Fig. 11

Taf. 27 gezeichnet. Ein Stahlstück b ist in die

Triebwelle a eingeschraubt und zwar mit links- oder

rechtsgängigem Gewinde, je nachdem die Trieb welle selbst nach der einen oder

anderen Richtung umgedreht wird, wenn die Maschine in Thätigkeit ist. Dieses

Stahlstück b enthält zwei harte Stahlbolzen e, in radialer Richtung in ihm verschiebbar, ferner in

seiner Achsenrichtung eine Schraube d mit gehärteter

Spitze. Die Nabe c des Schwungrades greift über

denjenigen Theil von b hinweg, in welchem die Bolzen

e stecken. Wenn man nun die Schraube d einwärts dreht, so drückt sie die Bolzen e aus einander, treibt sie nach auſsen und mit den

aufgehauenen harten Enden gegen die innere Fläche der Radnabe c. Hierdurch wird das Triebrad mit der Triebwelle

gekuppelt. Wenn man aber die Schraube d rückwärts

dreht, so gehen die Bolzen e einwärts, sie werden nicht

mehr an die Radnabe gedrängt und die Verbindung zwischen dem Schwungrade und der

Triebwelle ist aufgehoben; das erstere läuft also, von der Schnur getrieben, leer

auf der Welle.

Die Ausrückvorrichtung an

Greifer-Nähmaschinen von Franz Auspitzer in Wien (*D.

R. P. Nr. 4272 vom 2. Juli 1878) ist nur für Wheeler und Wilson-Nähmaschinen

verwendbar und ermöglicht die selbstthätig erfolgende Ausrückung der Betriebswelle,

wenn der Oberfaden reiſst, oder wenn Stiche ausgelassen werden, oder wenn der

Unterfaden zu Ende ist. In Fig. 12 bis

14 Taf. 27 ist a die Triebwelle, auf welcher

die Riemenscheibe b lose läuft; die letztere stemmt

sich links an den Bundring c und rechts an einen Ansatz

der Welle; sie ist an der rechten Seite kegelförmig ausgedreht und ein Muff d paſst in die Vertiefung ihrer Stirnwand hinein.

Dieser Muffe d verschiebt sich ein wenig auf der Welle

a, da der Schlitz für die Schraube f, welche ihn mit der Welle kuppelt, lang ist. Durch

mehrere aus dem Gestell heraus reichende Spiralfedern wird der Muffe d nach links an die Scheibe b hinan gedrückt; diese nimmt ihn durch Reibung mit fort und dreht dadurch

die Welle o. Soll diese Drehung aufhören, also die

Maschine still stehen, so muſs man den Muff d etwas

nach rechts rücken und dies erfolgt in den oben angedeuteten drei Fällen durch

folgende Einrichtung: Auf dem Muffe d liegt ein Arm e der Welle i, welche

leicht im Gestell sich dreht und an ihrem anderen Ende eine Platte g trägt. Das Gewicht des Armes und der Platte drückt

ersteren herab auf den Muff d, an dessen rechtsseitigem

Rande er anliegt. An diesem Rande ist, wie Fig. 13

zeigt, ein Vorsprung k angebracht, und wenn dieser bis

an den Arm e gelangt, so wird der Muff d nach rechts gedrängt und dadurch die Kupplung b, d gelöst. Damit dies aber nicht regelmäſsig bei

jeder Umdrehung geschieht, so wird der Arm e gerade

dann, wenn h an ihn heran kommt, empor gehoben und zwar

dadurch, daſs zu dieser Zeit der Oberfaden, welcher die Platte g mit umfaſst, zur Stichspannung straff angezogen wird

und hierbei g und den Arm e hebt. Ist nun der Oberfaden zerrissen, so kann er eben den Arm nicht

heben und dann wird sofort die Ausrückung der Maschine erfolgen und die

Riemenscheibe b sich leer weiter drehen. Wenn ferner

beim Nähen einzelne Stiche ausgelassen werden, so wird dadurch der Oberfaden etwas

schlaff und er hebt dann auch die Platte g nicht mehr

empor; es bleibt also der Arme auf dem Muff d liegen

und rückt diesen aus der Scheibe b heraus. Der

Unterfaden endlich ist von der Spule hinweg durch eine Oeffnung der in Fig.

13 dargestellten Viertelscheibe oder Kapsel geführt, welche sich mit

umgebörteltem Rande auf die Spule legt und eine kleine Oeffnung, excentrisch zur

Spulenöffnung gelegen, enthält. Durch den Zug des Unterfadens wird diese Kapsel und

die Spule in einer gewissen Lage erhalten, in welcher ein Stift o gegen die Wand der Kapsel, in der Nähe ihrer

Oeffnung, anstöſst, gedrückt durch den von einer Feder gedrängten Hebel h, welcher oben mit seinem hakenförmigen Ende gerade

vor der Platte g steht. Wenn der Unterfaden

aufgearbeitet ist, so hält er Spule und Kapsel nicht mehr und beide werden vom

Greifer durch Reibung

mit fortgedreht; dann kommt die Oeffnung der Kapsel an die Stelle, an welcher der

Stift o anstöſst, dieser rückt nach links in sie hinein

und der Haken von h gelangt über die Platte g; er hindert also deren Emporsteigen und somit bleibt

wieder der Arm e auf d

liegen und bringt die Maschine zum Stillstande.

Hierzu ist weiter noch folgende Neuheit angegeben: Der Muffe d wirkt zugleich wie ein Excenter; er bewegt bei jeder Umdrehung den

Bolzen l abwärts, welchen eine Feder sogleich wieder

emporschiebt. Dadurch wird bei jedem Stiche eine Gummitasche m, welche unter l liegt, zusammengedrückt und

wieder ausgedehnt und sie bläst durch zwei seitliche Röhrchen Luftströme an die

herabkommende Nadel, um dieselbe abzukühlen, sowie an die gegen den Greifer sich

stemmende Bürste, um von ihr die Fasern und den Nähstaub hinweg zu blasen.

Die Excenter- und Greifer-Ausrückung

an Wheeler und Wilson-Nähmaschinen von J. Beutel in

Stuttgart (*D. R. P. Nr. 5126 vom 19. September 1878) erreicht ebenfalls den oben

ausgesprochenen Zweck, da sie während des Spulens die ganze Maschine zum Stillstande

bringt und nur das Schwungrad und die Riemenrolle auf der Greiferwelle leer sich

fortdrehen läſst. Diese Greiferwelle besteht deshalb aus drei Theilen a, b und c (Fig.

15 Taf. 27), von denen c mit b fest verbunden ist, während b mit einem Zapfen in einer Bohrung von a

sich dreht. Das Stück b trägt eine Hülse e drehbar und durch einen Hebel h verschiebbar. In eine Nuth dieser Hülse ist die Keilfeder k eingenietet, welche über b und einen Theil von a bis in die

Riemenrolle d und das Nadelarm-Excenter f hineinreicht. Wird die Hülse e, wie gezeichnet, bis zum Anstoſse ihres Bundes an das Lager g zurückgeschoben, so zieht sich die Feder k aus dem Excenter f und

aus der Nuth des starken Stückes b heraus; dann steht

der Nadel arm und die Greiferwelle still und d läuft

lose auf b und a und dreht

auch k und die Hülse e

leer mit herum. Wird e wieder vorwärts geschoben, so

tritt k in b und f wieder ein und die ganze Maschine wird getrieben. Um

bei dieser Einrückung die Nähnadel und den Greifer wieder in richtige Stellung gegen

einander zu bekommen, so ist vorgesehen, daſs bei dem Ausrücken ein Arm des Hebels

h zwischen Stifte s

eines auf b fest sitzenden Bundringes einfährt und die

Greiferwelle an derjenigen Stelle, an welcher sie zum Stillstande kommt, auch

dauernd festhält.

Die Antriebsvorrichtung mit verstellbarem

Uebersetzungsverhältniſs für Näh- und andere Maschinen von C. F. Danielowsky in Berlin (*D. R. P. Nr. 5076 vom 22.

August 1878) verwendet zwei conische Reibungsräder, von denen das eine auf der

Transmissionswelle befestigt ist und das andere, mit welchem zugleich eine

Riemenscheibe verbunden ist, auf der fest liegenden Achse eines schwingenden Rahmens

lose sich dreht. Das zweite Rad überträgt durch seine Riemenscheibe und einen Riemen die Drehung

weiter auf die betreffende Arbeitsmaschine. Beide Räder werden aber nicht direct an

einander gedrückt, sondern es wird zwischen sie noch eine cylindrische Reibungsrolle

eingeschaltet, welche sich auf einer Achse des eben genannten Rahmens verschiebt.

Die Räder liegen ferner symmetrisch gegen einander, so daſs der kleine Durchmesser

des einen dem groſsen des anderen, und umgekehrt, entspricht und die Reibungsrolle

verbindet nun verschiedene Durchmesser beider Räder mit einander; ihre Verschiebung

zwischen denselben kann der Arbeiter mit dem Knie durch Fortstoſsen eines Schiebers

und Hebels bewirken, so daſs während der Arbeit der Gang der Maschine schneller oder

langsamer erfolgen kann. Der Vorgelegrahmen enthält zugleich eine Bremse, welche

durch eine Feder an das getriebene Rad angedrückt wird, vom Arbeiter aber mit Hilfe

eines Fuſstritthebels abgezogen werden kann. Wird die Maschine ganz ausgerückt, also

der Vorgelegrahmen von der Triebwelle entfernt, so legt sich der Bremsbacken an das

getriebene Rad und bringt dieses und die Maschine um so sicherer und schneller zum

Stillstande.

Neuerungen an Nähmaschinen mit alternirend rotirendem

Schiffchen von Joh. Keats in Wood Green, England (* D. R. P. Nr. 5146 vom 6. October 1878) suchen vorherrschend die Absicht

zu erreichen, möglichst viel Unterfaden im Schiffchen einer Nähmaschine

unterzubringen und somit das zeitraubende Wechseln der Schiffchenspulen thunlichst

zu beschränken. Dabei hat man folgenden neuen Weg zur Aufwickelung und Aufbewahrung

des Unterfadens eingeschlagen. Man spult das Nähgarn auf eine enge Zweiwürtelspule

(vgl. Fig. 16 Taf. 27), deren vorderer Würtel abzunehmen ist, entfernt auch den

letzteren, wenn die Spule gefüllt ist und nimmt die ganze Fadenmasse von der Spule

ab. Dies ist dann ohne Gefahr des Verwirrens zu machen, wenn während des Spulens der

Fadenführer regelmäſsig hin und her gegangen ist, wie es vielfach bei

Wickelvorrichtungen vorkommt. Die Fadenmenge drückt man mit dem Finger in die Form

Fig. 17, legt einen Kern in sie ein und preſst sie mit einer

Handhebelpresse, wie Fig. 18

zeigt, in die Gestalt eines halben Ringes. Nun entfernt man den Kern und legt den

Fadenwickel in das Schiffchen a (Fig. 19),

nachdem man vorher das innere Fadenende herausgezogen und durch die Oeffnung d im Deckel b geführt hat.

Das Schiffchen bildet eine runde, nahezu geschlossene Kapsel, deren Spitze in die

Fadenschleife der Nähnadel eingeschoben wird, worauf sich das ganze Schiffchen durch

diese Schleife hindurch dreht, welche endlich am runden Ende leicht von ihr

abgleitet. Ein passender Antrieb für diese Drehbewegung des Schiffchens a ist in Fig. 20

abgebildet: a hat im Boden Vertiefungen f, in welchen die Zähne eines schräg unter ihm

liegenden Stirnseitenrades g eingreifen, so daſs durch

letzteres das Schiffchen a in seiner Lagerung herum gedreht werden

kann. Das Rad g erhält seine Drehung durch ein Stirnrad

g1, in welches ein

Zahnsector eingreift, dem wiederum von einer Zugstange und einer Nuthenscheibe eine

schwingende Bewegung ertheilt wird, so daſs bei jedem Stiche das Schiffchen sich

einmal nach rechts und links umdreht. – Auch für andere Nähmaschinen-Constructionen,

z.B. Tambourirmaschinen oder solche mit über dem Nähtische liegenden Schiffchen,

geben die Patentunterlagen die Anordnung der neuen Einrichtung an.

H. Koch und Comp. in Bielefeld (*D. R. P. Nr. 3764 vom

5. August 1878) haben die Säulen-Nähmaschinen mit

Einrichtungen versehen, um Stoffe von jeder Dicke innerhalb der Grenzen von 0,5 bis

30mm ohne erhebliche Verstellung und

Umänderung leicht nähen zu können. Sie bringen zu dem Zwecke zunächst ein Vorgelege

zum Betriebe der Maschine an, welches dann benutzt wird, wenn die Maschine dicke und

harte Stoffe nähen, also langsam gehen soll; sie verwenden ferner die Nadelstange

von leicht veränderlicher Länge, welche ihnen bereits durch das Patent Nr. 2645 vom

J. 1878 (vgl. * 1879 232 34) geschützt ist, geben ferner

dem Stoffdrücker einen gröſseren Spielraum und lassen endlich, wenn dies bei

schwerer Arbeit nöthig erscheint, die Nadel für jeden Stich selbstthätig von der

Maschine ölen, um den Gang zu erleichtern.

Die Kettenstich-Säulennähmaschine

von Weber und Miller in Bockenheim bei Frankfurt a. M.

(*D. R. P. Nr. 5138 vom 18. Juli 1878) ist nicht eigentlich eine Nähmaschine mit

Oehrnadel und Fadenfänger, sondern eine Tambourirmaschine; denn sie enthält eine

Nadel mit Haken und Spitze, welche von oben durch den Stoff hindurchsticht und

unterhalb der Waare von einem oscillirenden Führer den Faden in ihren Haken

eingelegt erhält, den sie schleifenförmig durch die Waare und durch den alten Stich

emporzieht. Sie ist für Pechfaden-Näherei bestimmt; deshalb wird auch der ganze

säulenförmige Nähtisch durch eine Spiritusflamme erwärmt, so daſs der Faden

geschmeidig bleibt.

Neuerungen an Nähmaschinen zur

Schuhfabrikation von H. B. Goodyear in Paris

(*D. R. P. Nr. 3970 vom 17. November 1877) bestehen darin, daſs geeignete Führungen

für Sohle und Oberleder angebracht sind, um diese Stücke während des Nähens in

richtige Lage zu einander zu bringen, auch wenn sie nicht gut vorgerichtet worden

wären, um ferner auf die Sohle an der Stelle einen starken Druck auszuüben, wo der

Faden durch sie hindurch gezogen wird, damit das Sohlenleder nicht vom Fadenzuge

zerreiſst. Diese Führungen werden aber nicht durch steife Verbindungen unter

einander an die verschiedenen Stellen des Stiefels gedrückt, sondern durch Federn

regulirt, damit sie an dickeren oder dünneren Stellen der Stofflagen doch immer mit

gleicher Kraft pressen, also gleichmäſsige Arbeit erzeugen. Eine Tambourirnadel wird

in gleicher Weise

wie in fast allen Schuhwerks – Nähmaschinen verwendet, die Ahle aber bringt auch

zugleich den Vorschub des Stoffes hervor; sie erhält deshalb nicht nur die Bewegung

zum Durchstechen des Leders, sondern auch noch eine rechtwinklig gegen diese

gerichtete. Ein Fadenführer-Röhrchen umwickelt die Nadel mit dem Faden, damit

derselbe sicher in ihren Haken gelangt.

Ein so genanntes „Combinationsmöbel für Nähmaschinen“ von Gritzner und Comp. in Durlach, Baden (*D. R. P. Nr. 4123 vom 10. April

1878) besteht in einer schrankartigen Ausführung des Nähmaschinengestelles (Fig.

21 Taf. 27) und einem Stuhle (Fig. 22)

für die Näherin, welcher in dem Gestell selbst dann mit Platz findet, wenn nicht

gearbeitet wird. Die Rückwand B des Stuhles schlieſst

das Gestell vollständig ab und wird durch ein Schloſs in ihrer Lage erhalten. Der

Deckkasten E für die über dem Tische D befindlichen Maschinentheile wird während des Nähens

mit Haken so an einer Seitenwand des Gestelles befestigt, daſs er eine sehr

erwünschte Vergröſserung des Nähtisches bildet. Wird die Maschine nicht benutzt, so

stellt man den Deckkasten über dieselbe auf die Platte D und befestigt ihn durch einen Hakenverschluſs dergestalt an ihr, daſs

erst durch Entfernen des Stuhles B diese Verbindung

gelöst wird und der Kasten abgehoben werden kann.

Nach neueren Mittheilungen ist das Möbel vereinfacht, indem die Maschine im

Ruhezustand auf dem Sitzbret des Stuhles untergebracht wird; zum Nähen stellt man

sie in den Ausschnitt der Tischplatte, dessen Deckel seitwärts zur Vergröſserung des

Nähtisches angebracht wird. Das Möbel sieht gefälliger aus, die Platte kann zum

Belegen u. dgl. benutzt werden, das Herrichten der Maschine zum Nähen aber macht

hier etwas Umstände, welche freilich für die Verwender solcher Nähmaschinen nicht

allzuviel in Betracht kommen können.

Der Firma Georg Neidlinger in

Berlin (*D. R. P. Nr. 4164 vom 28. Mai und Nr. 4165 bis 4167 vom 29. Mai 1878) sind

in vier Nummern folgende Anordnungen an Nähmaschinen patentirt worden.

1) Ein Faltenmarker besteht in einer Vorrichtung, durch

welche der zu nähende Stoff in gewisser Entfernung von der Nadel und parallel mit

der Naht zu einer Falte eingeknifft wird. Auf der Nähtischplatte ist ein

Blechstreifen mit aufgebogenem Rande befestigt, welchen ein zweiter Streifen mit

einem Ausschnitte bei jedem Stiche der Maschine überdeckt. Dieser zweite Streifen

federt und wird durch eine Verbindung mit der Nadelstange bei jedem Niedergange der

letzteren auf den ersten Blechrand aufgedrückt. Zwischen beiden Stäbchen liegt aber

der Stoff, welcher somit eine Falte eingeknifft erhält.

2) Eine Einrichtung zur Befestigung der Säumer besteht

darin, daſs man für mehrere verschiedene breite Säumer mit kurzen Grundplatten nur

einen Support zum Anschrauben an die Nähtischplatte verwendet und die Säumer selbst, theils

durch Einhaken, theils durch Einklemmen mit diesem Support verbinde t.

3) In derselben Weise wie die Säumer werden auch die Bandeinfasser, welche den ersteren auch ganz ähnlich geformt sind, auf

einer Supportplatte durch Einhaken und Klemmen fest gehalten und der Support wird,

wie gewöhnlich, mit einer Preisschraube auf dem Nähtisch befestigt.

4) In Kräuselapparaten, welche an Nähmaschinen in der

Weise wirken, daſs sie den zu kräuselnden Stoff zuunterst auf den Stoffrücker und

den glatt zu vernähenden Stoff über diesen, aber getrennt von ihm durch eine

Druckfeder enthalten, über welchen dann endlich der eigentliche Drückerfuſs liegt,

hat die oben genannte Firma in so fern eine Neuerung angebracht, als sie die

Druckfeder verschieden weit in Richtung der Naht unter den Drückerfuſs schieben und

in den einzelnen Stellungen fest halten läſst, wodurch es möglich wird, Kräuselungen

mit mehr oder weniger groſsen Falten zu erlangen.

Der elastische Tretschemel für

Nähmaschinen und andere Trittwerke von J. W. A. Huſs in

Bernburg, Anhalt (*D. R. P. Nr. 4343 vom 26. Februar 1878) besteht in einer

Verbesserung des Trittbretes, welches man zum Betriebe von Näh- und Stickmaschinen,

auch wohl Spulmaschinen u. dgl. verwendet, derart, daſs auf dieses Bret ein

elastisches Metallblech so gebogen aufgelegt und an ihm befestigt wird, daſs die

vordere Kante des Trittbretes sich bedeutend erhöht und der Arbeiter nun mit einem

Fuſse auf diese vordere Kante und mit dem anderen auf die rückwärts liegende Kante

drückt und durch Bewegen der Füſse und Beine die Schwingungen des Bretes

hervorbringt. Der Arbeiter kann mit der Stellung der beiden Füſse abwechseln, er

erhält dadurch für jeden eine Ruhepause seiner jeweiligen Bewegung und im

Allgemeinen eine gleichmäſsigere und bessere Ausnutzung seiner Muskelkraft.

Bei dem so genannten Pendeltritt

für Nähmaschinen von Gritzner und Comp. in Durlach

werden die Füſse so auf den Tritt gestellt, daſs die Verbindungslinie der beiden

Zapfen des Fuſstrittes durch die Knöchel der Füſse gehen. Wenn sich sodann der Fuſs

mit dem Tritte bewegt, bleiben Unterschenkel und Oberschenkel ganz ruhig in ihrer

Lage und die Nachtheile der bisherigen Vorrichtungen finden bei dem neuen Tritt

nicht statt. Da für jeden Fuſs die vortheilhafteste Lage durch versuchweises

Vorwärts- und Rückwärtsstellen gefunden werden muſs, so ist an diesem Pendeltritt

ein verschiebbares Fersenstück angebracht, durch dessen einmalige Adjustirung die

richtige Stellung des Fuſses für den Betreffenden für immer gesichert ist.

Auf Verbesserungen der

Stickmaschine von E. Cornely in Paris (vgl.

*1879 231 27) wurde ein Zusatzpatent Nr. 4244 vom 4. Mai

1878 ertheilt. Diese Verbesserungen bestehen durchgängig in kleinen Vorrichtungen,

welche zur Erlangung

sicherer Arbeit (der Herstellung paralleler Sticknähte mit mehreren Nadeln und einem

Faden) beitragen, und zwar in besserer Führung des Fadens, wenn er um die

Sticknadeln gelegt wird, in vortheilhafterer Form der wie Kulirplatinen wirkenden

Blechstückchen, welche den Faden zwischen die Nadeln in Schleifenform biegen, sowie

in sicherer Befestigung der Nadeln in ihren Stangen.

Neuerungen an der Bonnaz'schen Nähmaschine von Ant. Bonnaz in Paris (*D. R. P. Nr. 4846 vom 27.

September 1878) bestehen zunächst in der Entfernung der unteren langen Stange,

welche mit einer mehrgängigen Schraube den Fadenführer bewegt, und in dem Ersatz

derselben durch eine Schüttelwelle, welche mit einem Hebel die eben genannte

Schraube auf ihrer vierkantigen Welle hin und her schiebt; die Drehung der letzteren

bewirkt auch eine Drehung der Schraube. Ferner enthalten die angegebenen Neuerungen

eine Kupplungsfeder, welche zwischen den Schnurenwürtel und die Triebwelle

eingeschalten ist, so daſs ersterer die letztere nur durch die Reibung der Feder mit

umdreht: auch sind neue Vorrichtungen zur Veränderung des Hubes vom Stoffdrücker und

vom Hakenschlieſser der Nadel, sowie die Anordnungen zweier Tambourirnadeln neben

einander angegeben, welche gemeinschaftlich mit zwei Fäden arbeiten, die unter der

Tischplatte durch einen Führer in die Haken eingelegt werden. Der Träger für die

beiden Spulen, welche die Fäden liefern, dreht sich mit der Nadel und dem

Fadenführer je nach Maſsgabe des Musters und zwei eigenthümlich aufgelagerte

Preſsfinger drücken gegen die Garnspulen am Umfange ihrer Bewickelung, bremsen

dieselben und erzeugen eine gleichmäſsige Fadenspannung.

Die Schiffchen-Nähmaschine mit

Bonnaz-Transporteur von J. E. Perra-chon in

Lyon (*D. R. P. Nr. 4956 vom 26. September 1878) enthält diejenige bisher nur an der

Bonnaz-Tambourirmaschine vorkommende Einrichtung, mit welcher der Stoffrücker nicht

blos geradlinig nach einer Richtung sich hin und her bewegt und den Stoff zur

geraden Naht verschiebt, sondern mit welcher er nach irgend einer Richtung auf der

horizontalen Nähtischplatte zu bewegen ist, um den Stoff' für verschiedene auf

einander folgende Stiche in verschiedenen Richtungen zu verschieben und gebogene

oder eckige Nahtlinien zu arbeiten. Die Maschine enthält deshalb zwischen dem

Stoffrücker und einer unterhalb der Nähtischplatte befindlichen Handkurbel eine

Verbindung durch Wellen und Kegelräder, wie sie in der Tambourirmaschine vorkommt

und der Arbeiter verrichtet durch diese Kurbel mit der Hand die gewünschte Drehung

des Stoffrückers und der Nadel. Die verlängerte Kurbelwelle dreht ferner durch

Stirnräder den Schiffchenhalter unterhalb des Nähtisches und die Nadelachse herum,

so daſs gleichzeitig mit der Nadel auch die Schiffchenbahn gedreht wird. Die

Verschiebung des

Schiffchens in einer kreisbogenförmigen Bahn vermittelt ein an der Drehachse des

Schiffchenhalters auf- und absteigender Muff, welcher von einem Gabelhebel bewegt

wird, und letzterer endlich erhält seine Schwingungen durch Zugstange und Excenter

von der Trieb welle der Maschine.

Ein Zierstich-Apparat für

Nähmaschinen von Friedr. Steuber in Siegen, Westfalen

(*D. R. P. Nr. 4319 vom 27. August 1878) kann an irgend einer Nähmaschine vorn am

Nadelstangenträger angebracht werden und ermöglicht das Aufnähen zweier farbigen

Fäden auf den Stoff durch die gewöhnliche Naht der Maschine. Er enthält zu dem

Zwecke zwei Fadenführer, welche abwechselnd von kurzen Armen einer links und rechts

sich drehenden Welle aus einander getrieben und durch Federn wieder nach einander

hingedrückt werden. Diese schwingende Welle trägt oben einen starken Muff mit

schraubengangförmiger Nuth, in welche ein Zapfen von der Nadelstange eingreift, so

daſs letztere bei ihrem Auf- und Niedergange die Schwingungen der Welle verursacht.

Die Führer liegen während der einzelnen Stiche abwechselnd offen und gekreuzt und

legen ihre Fäden so in die Nahtrichtung, daſs sie durch die gewöhnlichen Nähfäden

mit auf den Stoff befestigt werden. Der Apparat ist beim Nähen nicht hinderlich, er

verdeckt den Nähtisch nicht, kann fertig zum Verkaufe hergestellt und an jeder

Nähmaschine leicht befestigt werden.

Die Neuerungen an der Mather'schen

Heftmaschine von E. J. Boeſsneck in Glauchau

(*D. R. P. Nr. 4303 vom 12. Juli 1878) bestehen darin, daſs von den zwei

Stirnrädern, welche den zu nähenden Stoff zwischen ihren Zähnen in Falten

zusammendrücken, nur das untere Rad fest im Gestell liegt, während das obere auf

einen Hebel gelagert ist, der auch die lange zur Aufnahme der Faltenlagen des

Stoffes bestimmte Nadel trägt. Letztere hat ihr Oehr weit vorn, nahe ihrer Spitze;

es werden demnach die Stofflagen über den eingefädelten Faden mit hinweg geschoben.

Die Enden der zu verbindenden Waarenkanten hängt man an den Haken eines Schiebers,

welcher während der Herstellung der Naht sich verschiebt und den Stoff geradeführt.

Die Nadel kann im oberen Lagerhebel verschoben, also leicht zwischen die Räder,

deren Zähne in der Mitte ihrer Breite durch schlitzt sind, eingeführt oder von ihnen

zurückgezogen werden. Das ganze Gestell ist leicht transportabel und auf irgend

einem Tische oder Bock aufzustellen, es eignet sich folglich zum Gebrauche in

Appreturen, Walkereien u.s.w., in denen Stoffstücke bisweilen an ihren Enden leicht

an einander geheftet werden sollen.

Neuerungen an Nähmaschinen für Strohgeflechte und

andere Materialien von J. A. Kurtz in London (* D. R.

P. Nr. 4904 vom 18. Mai 1878) zeigen als wesentlich wichtig und interessant zunächst

eine eigenthümliche Form und Einrichtung der Nähnadel. Dieselbe ist kreisförmig gebogen, enthält am

vorderen Ende Spitze und Oehr und ist am hinteren Ende einwärts nach der Mitte ihres

Kreises geführt und dort mit einer oscillirenden Welle verbunden, welche

rechtwinklig zur Nadelebene liegt. Die Schwingungen dieser Welle werden durch eine

auf ihrer Verlängerung angebrachte steile Schraube bewirkt, längs welcher sich ein

Hebel mit einer Mutter verschiebt; diesen Hebel endlich bewegt eine Curvenscheibe

hin und her. Die Nadel sticht nun während ihrer Ausschwingung in den über ihrer

Welle liegenden Stoff bogenförmig ein und zwar so weit, daſs ihre Spitze und ihr

Oehr auch wieder auf der unteren Seite aus dem Stoffe heraustreten und die

Fadenschleife herausführen, welche ein Greiferhaken fängt, so daſs der Kettenstich

entsteht. Bei dieser Arbeit durchdringt die Nadel die untere Lage der zwei mit

einander zu verbindenden Stoffstücke ganz und das obere Stück nur bis zu einem

Theile seiner Dicke, so daſs der Nähfaden auf der oberen Waarenseite gar nicht zu

sehen ist. Ferner hat man die Stoffführung so eingerichtet, daſs sie den

Waarenstreifen auf beiden Seiten Anlage gewährt und dieselben sicher führt. Da

endlich die Stiche für Strohgeflechte in der Regel sehr lang ausfallen sollen, so

besteht der Stoffrücker aus einem Zahnsector, welcher um seine Mittelachse drehbar

ist und durch eine Hubscheibe um einen bedeutenden Winkel ausgeschoben werden kann,

wobei seine Zähne den Stoff fortschieben.

G. W.

Tafeln