| Titel: | Neuerungen an Lampen und Laternen. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 305 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Lampen und Laternen.

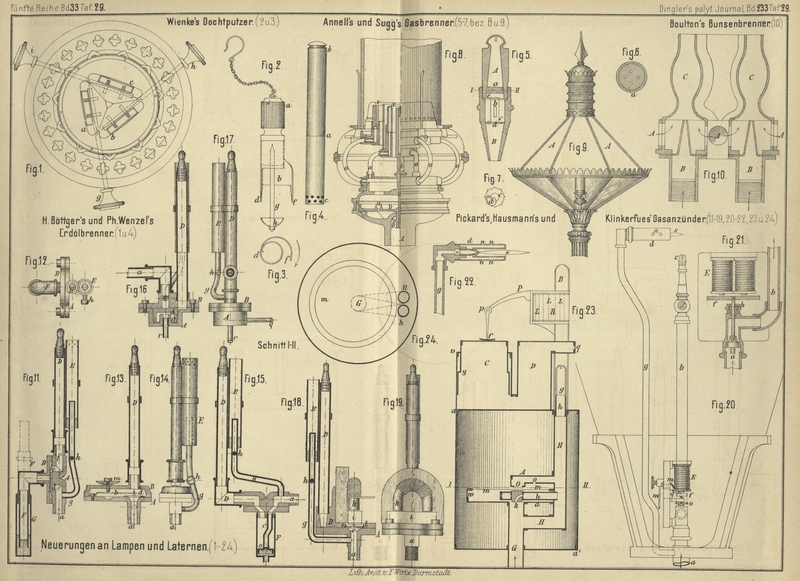

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Neuerungen an Lampen und Laternen.

Einen Erdölbrenner mit pyramidenförmiger

Vertiefung im Brennerkopf hat H. Böttger in

Berlin (*D. R. P. Nr. 4269 vom 25. Juni 1878) hergestellt. Dadurch, daſs der

zwischen den drei Dochten a, b und c (Fig. 1 Taf.

29) liegende Theil des Brennerkopfes vertieft ist, vereinigen sich die drei Flammen

zu einer einzigen mit mehr Leuchtkraft, als die englischen Triplexbrenner geben.

Mittels der Schlüssel g, h, i und der auf ihren

Spindeln sitzenden Rädchen kann jeder Docht für sich bewegt werden, so daſs

zeitweise auch nur eine oder zwei Flammen gebrannt werden können.

Um Mineralöle verschiedener Flüchtigkeit auf derselben Lampe

brennen zu können, schiebt J. A. Kumberg in St.

Petersburg (*D. R. P. Nr. 4417 vom 6. August 1878) über den Dochthalter eine kurze

Röhre mit beweglichem Deckel, so daſs er sowohl den Zugglasträger verstellen, als

auch die Zuführung der Luft regeln kann.

J. Gummich in Werden a. d. Ruhr (*D. R. P. Nr. 4552 vom

21. Juli 1878) hat seine bereits beschriebene Lampe (*1878 230 361) dahin abgeändert, daſs die aus dem Oelbehälter entweichenden Gase

nun völlig in die Flamme geführt werden und verbrennen. – W.

Lesemeister in Köln (*D. R. P. Nr. 4231 vom 2. Juli 1878) bringt statt der

bisherigen kleinen Oeffnung ober- und unterhalb des Dochtgetriebes ein Drahtgewebe

an, um das Hineinfallen von glimmenden Dochtstücken in den Oelbehälter und jede

Explosion durch Entzündung der Gase zu verhüten.

Dochtputzer von C. F. A.

Wienke in Rostock (*D. R. P. Nr. 4594 vom 20. August 1878). Diese kleine,

in Fig. 2 und 3 Taf. 29

abgebildete Vorrichtung besteht aus einem spiralförmig um einen Holzstöpsel a herum gerollten Bleche b

mit den zwei Zacken d und f. Beim Gebrauche steckt man die am Draht g

befestigte Schale h, sowie den Zacken d in die innere Hülse des Brenners. Indem man nun den

Holzstöpsel a in der Richtung des Pfeiles dreht, wird

der Zacken f die äuſsere und der Zacken d die innere Hülse des Brenners reinigen, während die

scharfe Blechkante zwischen den Zacken d und f die verbrannten Dochttheile abschneidet und in die

Schale h schafft. (Vgl. v.

Graba *1877 224 456.)

Ph. Wenzel in Mainz (*D. R. P. Nr. 4229 vom 28. Juli

1878) schlägt vor, statt des Dochtes für Erdöllampen einen cylindrischen oder

flachen Stab aus feuerfestem gebranntem Thon zu verwenden. Derselbe ist unten bei

c (Fig. 4 Taf.

29) mit Löchern versehen, um das Eindringen des Oeles zu erleichtern, von a bis b glasirt, während

der untere Theil und die Brandfläche roh und unglasirt bleibt. – Wie lange ein

solcher Docht wirksam bleibt, bis sich die Poren verstopfen, ist nicht

angegeben.

Gasbrenner von O. Anneil

in Stockholm (*D. R. P. Nr. 3252 vom 9. April 1878). Auf der Traghülse B (Fig. 5 Taf.

29) ist das Brennermundstück A aufgeschraubt, in dessen

unterem Theile sich die kleine Specksteinplatte a

befindet, welche, wie der Schnitt I-II Fig. 6

zeigt, mit kleinen Durchbohrungen versehen ist. Am unteren Ende des kleinen, mit

einer seitlichen Schlitzöffnung versehenen, an beiden Enden offenen Rohres b ist die runde Scheibe c

befestigt, die an ihrer unteren Seite den Drehschieber d trägt (Fig. 7),

durch welchen die Oeffnung des Rohres mehr oder weniger geschlossen werden kann. Das

obere Ende des Rohres b ist in der Oeffnung der kleinen

Ringplatte e frei beweglich. Wird nun nach Einstellung

der Drehscheibe d dem Brenner in gewöhnlicher Weise Gas

zugeführt, so strömt dasselbe in die Hülse B, staut

sich an der Platte c und, indem es in Folge dessen mit

dieser Platte das darauf befestigte kleine Rohr b zu

heben strebt, drückt es das obere Ende des Rohres b

gegen die Unterfläche der Scheibe a mit einem Drucke,

welcher in dem Maſse abnimmt, in welchem Gas durch das theilweise geschlossene Rohr

b ausströmt. Der Gasstrom wird ferner noch dadurch

gestaut, daſs das Rohr b durch den Gasdruck gehoben und

sein oberes Ende durch die Unterfläche der Scheibe a

nahezu geschlossen wird. In Folge dessen regelt sich die Oeffnung an diesem Punkte

genau durch den gegen die Platte c zur Wirkung

gelangenden Anfangsdruck des Gases, indem bei abnehmendem Druck die Oeffnung sich

vergröſsert, bei zunehmendem Druck aber sich verringert und dadurch also auch die

zur Ausströmung nach der Famme gelangende Gasmenge eine gleichbleibende wird.

W. Sugg (Engineer, 1879

Bd. 47 S. 106) hat einen neuen Gasbrenner angegeben, der sich durch groſse

Leuchtkraft auszeichnet. Fig. 8 Taf.

29 zeigt einen Doppelbrenner theils im Schnitt, theils in der Ansicht. Der

Gasverbrauch wird durch die mit Löchern a

versehene Scheibe D geregelt, welche in das Gefäſs gut eingepaſst und mit

etwas Oel gedichtet ist. Steigt der Gasdruck, so hebt sich die Scheibe, damit auch

der Ansatz v und verengert den Gaszuführungskanal c. Das Gas wird den 2 bis 3 ringförmigen Argandbrennern

x durch die Rohre o

zugeführt. Unabhängig davon befindet sich in der Mitte ein kleines Gasflämmchen i, welches stets brennend erhalten wird, damit sich

beim Oeffnen des Haupthahnes das Gas an demselben entzündet. Fig. 9 Taf.

29 zeigt die für diese Brenner verwendeten Straſsenlaternen. Die oberen Scheiben A sind aus Milchglas, die unteren B aus farblosem Glase hergestellt.

Die Brenner erfordern nach Angabe von A. Faas in

Frankfurt a. M. je nach Gröſse und Lichtstärke stündlich folgende Gasmengen:

Leuchtkraft

Gasverbrauch

50

Kerzen

420l

80

„

570

100

„

700

120

„

850

200

„

1400

Gegenwärtig wird der Waterloo-Platz in London durch einen solchen Brenner von 200

Kerzen Leuchtkraft mit günstigem Erfolg erleuchtet. Eine an der Breitenstraſse in

Berlin versuchsweise aufgestellte Laterne verbrauchte anfangs stündlich 750l Gas. Da aber hierbei der Cylinder schmolz, so

wurde der Regulator D belastet, so daſs dann nur 630l Gas verbraucht wurden. Die Höhe der beiden

Flammen beträgt 45mm, die Lichtstärke bei

stündlich 750l = 79, bei 630l 64 bis 65 Wallrathkerzen, während die

gewöhnlichen Berliner Straſsenlaternen bei 195 Gasverbrauch 17,5 Kerzen Lichtstärke

geben.

Einen neuen Bunsen-Brenner hat Bulton im Engineer, 1879

Bd. 47 S. 170 mitgetheilt. Fig. 10

Taf. 29 zeigt einen Durchschnitt desselben. Das Gas tritt durch die Rohre B und die Luft durch die Oeffnungen A in den ringförmigen Raum C, durch dessen eigenthümliche Form Wirbelbewegungen entstehen und in

Folge dessen eine vollkommene Gasmischung erreicht werden soll. Das Gasgemisch

brennt aus 16 Oeffnungen, welche sich in einer den Mischraum C bedeckenden Platte befinden. Ein Zurückschlagen der Flamme soll nicht

vorkommen.

Einen selbstthätigen, pneumatisch oder elektrisch wirkenden Gasanzünder hat W. Pickard

in Sheffield (*D. R. P. Nr. 1575 vom 28. October 1877) construirt. Auf Taf. 29

stellt Fig. 11

zunächst den Verticalschnitt, Fig. 12 die

obere Ansicht eines Brenners dar, welcher sich von selbst entzündet, sobald in den

Hauptleitungen ein stärkerer Druck gegeben wird. Das Gas tritt bei a in einen von zwei Guſsstücken A und B gebildeten Raum, der durch die

biegsame Platte c in zwei Theile geschieden ist. Die

Einströmöffnung a kann von einem sauber

eingeschliffenen Ventil d, welches an dem Diaphragma

c befestigt ist, abgesperrt werden; der Kanal f führt zum Brenner D,

während das Zweigrohr g, welches durch einen kleinen

Hahn h mit seitlicher Abflachung ganz oder theilweise

abgesperrt werden kann, die in dem Rohre E fortwährend

brennende kleine Flamme speist. Das Ventil d wird nun

mit einem leicht zu regelnden Druck auf der Einströmöffnung gehalten. Ist der Druck

in den Gasleitungsröhren gröſser wie dieser vorher festgestellte Druck, so strömt

das Gas ungehindert den Brennern zu und entzündet sich an der kleinen in E brennenden Flamme. Die Druckregelung auf das Ventil

d wird entweder durch ein Wasser oder Oel

enthaltendes, nach oben gerichtetes Rohrknie F (in Fig.

11 punktirt), welches an dem Deckel B

angebracht ist, bewirkt oder dadurch, daſs man das abwärts gerichtete Rohrknie F in ein Gefäſs G mit

Wasser tauchen läſst.

Fig.

13 und 14 Taf. 29

zeigen Schnitt und Ansicht eines Brenners, bei welchem der Gegendruck durch die

Feder b bewirkt wird. Der Druck derselben auf das die

Gaszuströmungsöffnung schlieſsende Tellerventil d wird

durch die Schraube m geregelt.

Bei der in Fig. 15

Taf. 29 dargestellten Vorrichtung taucht das mit der Einströmöffnung a verbundene Rohr c in ein

mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit angefülltes Rohr F und kann die Mündung dieses Rohres c

mittels eines Schwimmventiles o abgeschlossen werden.

Je nach dem Stande der Flüssigkeit ändert sich der vom Ventil o ausgeübte Gegendruck.

In Fig. 16 und 17 Taf. 29

sind Schnitt und Ansicht eines Brenners veranschaulicht, bei welchem der Druck auf

der Rückfläche des Ventiles mittels gepreſster Luft geregelt wird, welche durch eine

besondere Rohrleitung zu den einzelnen Brennern gelangt. Das glockenförmige

Regulirventil d schwimmt in Quecksilber, welches sich

in dem ringförmigen Raum o befindet. Das Rohr q führt nach dem ringförmigen Raum, um Quecksilber

hineinzubringen, während der innere Raum des in dem Quecksilber schwimmenden

Ventiles mit der Luftleitung durch das Rohr r in

Verbindung steht. Je nach dem stärkeren oder geringeren Druck wird das Ventil d mehr oder weniger gehoben und gegen seine Sitzfläche

gedrückt, wodurch der Gaszufluſs regulirt und abgesperrt wird. (Vgl. Bean 1876 219 238. *220 314. 1878 227 506.)

Bei dem in Fig. 18 und

19 Taf. 29 in Schnitt und Ansicht abgebildeten Brenner wird der

Gaszufluſs durch Elektromagnetismus geregelt. Die Kautschukhaut c wird mittels der kleinen Platte d auf die Einströmungsöffnung a niedergehalten. Wird der Strom durch die Drahtspirale geleitet, so zieht

der Elektromagnet k den Anker i an und hebt damit auch das an demselben befestigte Plättchen d. Das Gas strömt nun unter der Kautschukhaut in den

Kanal n und gelangt durch denselben in den Brenner D, um sich wieder an der im Rohre E brennenden kleinen Flamme zu entzünden.

Dasselbe Princip hat H. Hausmann in

Dortmund (*D. R. P. Nr. 525 vom 24. Juli 1877) bei seinem Gaszünder angewendet, von

welchem auf Taf. 29 Fig. 20 die

Seitenansicht, Fig. 21 den

Durchschnittt des Hahnes und Fig. 22 den

Durchschnitt der das kleine Fläminchen umschlieſsenden Schutzhülse zeigen. Das bei

a in den Hahn eintretende Gas nimmt seinen Weg

durch das Rohr b und speist den Brenner c. Die in der Schutzhülse d beständig brennende kleine Anzündeflamme s

entzündet das aus dem Brenner c ausströmende Gas. Der

Elektromagnet E wird mit einer galvanischen Batterie

bezieh. mit einer dynamo-elektrischen Maschine durch die Drahtleitung m verbunden. Wird der Strom geschlossen, so zieht der

Elektromagnet den Anker f an und der an demselben

befestigte Kegel g wird nach oben gezogen, so daſs auf

diese Weise das Gas so lange abgesperrt bleibt, bis beim Oeffnen des Stromes der

Anker und damit der Kegel g durch Wirkung der

Abreiſsfeder q niederfällt; nun geht das Gas wieder in

den Brenner c. Die Schraube o dient dazu, den Hub des Ankers zu reguliren. Die Stopfbüchse h (Fig. 21)

verhindert den Austritt des Gases unterhalb des Ankers. Damit eine etwaige Störung

leichter auffällt, ist somit die Anordnung getroffen, daſs die Laterne brennt, wenn

der Stromkreis geöffnet, dagegen ausgelöscht wird, wenn derselbe geschlossen ist.

Die durch das Rohr g gespeiste kleine Anzündeflamme s gebraucht täglich nur 9l Gas. Sie wird umschlossen von der Hülse d,

deren Durchbohrungen n die erforderliche Luft zutreten

lassen.

Auch W. Klinkerfues in Göttingen

(*D. R. P. Nr. 4390 vom 2. Juli 1878) verwendet jetzt statt der früheren

elektrischen Zündung (*1872 203 451. 204 75. 205 272) ein solches

Hilfsflämmchen. Auf Taf. 29 zeigt Fig. 23 den

senkrechten, Fig. 24 den

Schnitt I-II des Apparates. Die Verzweigung h des in

das luftdichte Gefäſs aa' eintretenden Gasrohres G führt nach einem kleinen, trommelartigen Raum w, welcher durch die gefaltete Lederscheibe m geschlossen wird. Bei langsamen Druckveränderungen

gelangt das Gas nur durch einen engen Kanal und durch das Rohr h zur Nebenflamme g. Die

Verzweigung H ist für die Hauptflamme und durch den

Seitenarm A für die Speisung des Behälters aa* bestimmt, zu dem daher bei o eine kleine, bei O eine gröſsere Oeffnung

führt. Durch diese Einrichtung erhält sich bei langsamen Druckänderungen in der

Leitung der Druck auf beiden Seiten der Lederscheibe m

gleich; bei plötzlicher Drucksteigerung aber wird diese Membran und das an ihr

hängende leichte Kegelventil k gehoben, dadurch für

eine kurze Zeit bis zur Druckausgleichung auf beiden Seiten des Leders die groſse

Oeffnung O geschlossen und die Mündung des

Gaszuführungsrohres h der Nebenflamme g freigelegt.

Der kleine Behälter D ist mit Glycerin und darauf

schwimmenden Kohlenwasserstoffen gefüllt. Sobald nun in der angegebenen Weise die Hilfsflamme g groſs wird, erhitzt sie den im Ansatz q befindlichen Kohlenwasserstoff, dessen Dämpfe das

Glycerin nun in den hohlen Kolben C treiben und ihn

dadurch von y bis v heben.

Der Kolben wirkt beim Steigen auf den Re vol verdrück er fpP und bringt das mit Durchbohrungen versehene Stück R dazu, um eine Abtheilung des Schlosses weiter zu

springen. Der Lauf L führt das Gas zum Brenner der

Hauptflamme B, wo es sich an der Hilfsflamme sofort

entzündet. Letztere wird durch die allmälige Senkung des Kegels k wieder auf ihre frühere geringe Gröſse

zurückgebracht, worauf sich in Folge des Erkaltens der Kohlenwasserstoffe der Kolben

C wieder senkt. Später erfolgt durch plötzliche

Druckerhöhung auch das Auslöschen der Hauptflamme, da dann bei der Drehung des

Revolverstückes eine blinde Durchbohrung vortritt. Bei den Flammen, welche am

längsten brennen müssen, werden von den 6 Durchbohrungen die dritte und sechste

geschlossen, bei den übrigen die zweite und dritte, fünfte und sechste.

Die Vorrichtung von Bagge in

Frankfurt a. M. (*D. R. P. Nr. 5185 vom 18. October 1878) zum selbstthätigen Zünden

und Löschen einer Gasflamme beim Eintreten bezieh. Austreten aus zeitweilig

benutzten Räumen ist eine mechanische, mittels welcher die Hauptflamme durch eine

kleine Leuchtflamme beim Oeffnen oder Schlieſsen der Thür o. dgl. entzündet

wird.

F.

Tafeln