| Titel: | Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 353 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen.

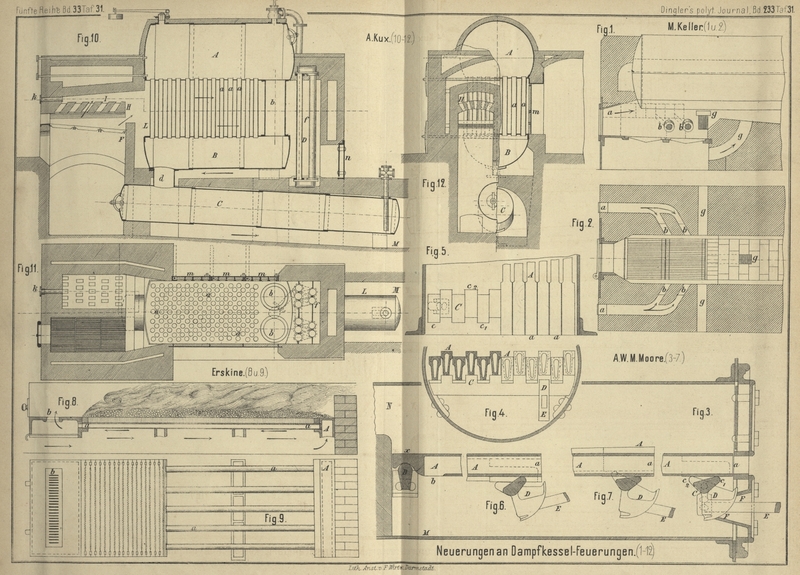

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

(Fortsetzung des Berichtes S. 265 dieses

Bandes.)

Neuerungen an Dampfkesselfeuerungen.

M. Kellner in Brunn läſst, wie

Längsschnitt und Grundriſs Fig. 1 und

2 Taf. 31 zeigen, in ähnlicher Weise atmosphärische Luft durch die beiden

Kanäle a und die vier Chamotteröhren b seitlich über den Rost eintreten. Für groſse und

breite Feuerungen sollen auſserdem noch die Luftzuführungskanäle g angebracht werden.

A. W. M. Moore in London (*D. R. P. Nr. 917 vom 5.

September 1877) verwendet bewegliche hohle Roststäbe, wie sie auf Taf. 31 in Fig.

3 im Längsschnitt, in Fig. 4

rechts in einer vorderen Ansicht, links im Querschnitt dargestellt sind. Fig.

5 zeigt den Grundriſs des vorderen Theiles des Rostes, auf der rechten

Seite die Stäbe, auf der linken Seite die darunter befindliche Achse, durch welche

die Bewegung der Stäbe erzielt wird.

Am hinteren Ende bei x ruhen die Stäbe A auf einem abgerundeten Träger B. Die vorderen Enden derselben auf der oscillirenden Welle C, welche in Lagern c auf beiden Seiten des Rostes

liegt. Diese Welle hat an der oberen Seite schräge Vorsprünge c1

c2 je auf der einen und

der anderen Seite derart, daſs die Stellung eines jeden Vorsprunges mit der eines

Roststabes übereinstimmt, wie Fig. 6 und

7 erkennen lassen. Auf der Welle C ist

ferner ein segmentförmiger Theil D angebracht, in

welchen ein Hebel E eingesteckt werden kann, durch

dessen Bewegung die Welle in Oscillationen versetzt wird und somit die vorderen

Enden der Stäbe, wie bei Fig. 4 links

angedeutet, auf und nieder bewegt werden. Auf diese Weise wird die auf dem Rost

befindliche Schlacke zu kleinen Stücken zerbrochen und fällt zusammen mit der Asche

durch den Rost.

Der Aschenraum ist mittels einer Thür geschlossen, so daſs die zur Verbrennung

erforderliche Luft genöthigt ist, durch die offenen Enden a der Stäbe einzutreten, durch die Oeffnung b

in den Aschenraum M und von hier aus zwischen den

Stäben hindurch in den Feuerraum N zu treten. Der

Sector D schlieſst an eine entsprechend geformte

längliche Oeffnung F in der Thür des Aschenraumes an,

so daſs der Hebel E durch diese Oeffnung in den Sockel gesteckt und

bewegt werden kann, ohne daſs die Thür hierzu aufgemacht zu werden braucht;

selbstverständlich sind die kreisförmigen Krümmungen der Theile D und F beide vom

Mittelpunkt der Welle aus beschrieben.

Erskine läſst nach dem Engineer, 1879 Bd. 47 S. 79 die Luft am hinteren Ende des sehr engen

Rostes in den gemeinschaftlichen Kanal A (Fig.

8 und 9 Taf. 31)

eintreten, durch die unter dem Rost liegenden Röhren nach vorn gehen und aus den in

der sogenannten todten Platte befindlichen Schlitzen b

ins Feuer strömen.

Die in Fig. 10 bis

12 Taf. 31 abgebildete Dampfkesselanlage von A.

Kux in Berlin (* D. R. P. Nr. 1115 vom 10. October 1877) besteht aus zwei

Hauptkesseln A und B von

ungefähr D-förmigem Querschnitte, deren flache Wände einander zugekehrt sind und die

Enden der die beiden Kessel mit einander verbindenden Siederohre a aufnehmen, aus dem cylindrischen Vorwärmer C und dem Ueberhitzer D.

Der untere Hauptkessel B besitzt genau

halbkreisförmigen Querschnitt; an der hinteren Seite sind beide Kessel durch zwei

weitere Rohre b verbunden, während der Vorwärmer C durch einen Stutzen d

mit dem vorderen Theil des Kessels B verbunden ist. Das

Kesselspeisewasser tritt an dem hinteren Theil des Vorwärmers in diesen hinein,

während der Dampf von dem Oberkessel entnommen, den aus verticalen Röhren f bestehenden Ueberhitzer D durchströmt, welche Röhren an ihren Enden zu je zweien durch kurze

D-Rohre verbunden sind. Die Siederohre sind mittels seitlicher Guſsthüren m, welche mit Chamotte ausgekleidet sind, zugänglich;

in gleicher Weise ist durch die Thür n eine Befahrung

des hinteren Theiles des Heizraumes ermöglicht.

Die auf dem Roste erzeugte Flamme schlägt theils direct über die Feuerbrücke F, theils durch die schrägen Kanäle der Chamottedecke

H, um sich oberhalb derselben in dem Räume I mit der durch die Röhren k eintretenden atmosphärischen Luft zu mengen. Nachdem durch diese

Vorrichtung angeblich eine völlige Rauch Verbrennung erzielt ist, gelangen die

Verbrennungsgase in den Heizraum L, bespülen die

Siederohre a, das Verbindungsrohr b, ziehen unter dem Kessel B nach vorn und entweichen schlieſslich in den Fuchs M.

Daſs durch diese Vorrichtungen, welche also sämmtlich mehr oder weniger erwärmte Luft

in die Feuerungen treten lassen, unter Umständen eine Verbrennung des

ausgeschiedenen Kohlenstoffes erzielt werden kann, ist zweifellos. Da aber weitaus

die meisten Dampfkessel mit groſsem Luftüberschuſs arbeiten, wie Referent durch

zahlreiche Analysen festgestellt hat (vgl. 1879 232 344),

so wird dieser Erfolg in der Regel mit einem entsprechenden Wärmeverlust durch die Feuergase erkauft werden. Da ferner auch durch

überschüssige Luft die Gase unter die Entzündungstemperatur des Kohlenstoffes

abgekühlt werden können,

so wird durch übermäſsige Luftzuführung die Rauchbildung zuweilen sogar begünstigt

werden. Alle diese Vorschläge sind daher mit groſser Vorsicht aufzunehmen.

Nach Angabe von J. P. Parrau in

Dresden (*D. R. P. Nr. 1520 vom 18. Januar 1878) soll es eine bekannte Thatsache

sein, daſs bei der normalen Dampfkesselfeuerung mit Planrost gewöhnlich nur etwa 50

Procent des in dem Brennmaterial enthaltenen Kohlenstoffes zur völligen Oxydation zu

Kohlensäure gelangt; der übrige Theil desselben wird entweder nur zu Kohlenoxydgas

oxydirt, oder er wird vollständig unverbrannt mit fortgerissen. Parrau bringt nun über dem gewöhnlichen Planrost einen

oberen Rost an, bestehend aus Messingröhren, in denen Wasser umläuft. Auf diesem

oberen Rost befindet sich ein Kokesfeuer, durch welches die Verbrennungsgase des

unteren Rostes streichen müssen. Durch diese Vorrichtung soll es gelingen, 95

Procent des vorhandenen Kohlenstoffes völlig zu verbrennen. Daſs diese Behauptungen

nicht richtig sind, ergibt sich nach dem Vorausgegangenen von selbst. Uebrigens ist

eine solche Vorrichtung schon von Beeley und Barlow (*1870 195 422)

angewendet (vgl. auch *1839 74 180. *1843 88 3). In entsprechender Weise lassen Higgin (1825 17 346), Cheetham (1839 73 153), Drew (*1840 78 81) und Raymondière (*1868 189 39)

die Feuergase über ein dahinter angebrachtes Kokesfeuer streichen, während Lord (*1847 104 325) zwei

Feuerungen hintereinander, Boll und Reger (*1860 156 94) neben

einander anbringen – doch so, daſs die Rauchgase der zuletzt beschickten durch die

andere streichen müssen. Lase und Soule (*1858 147 83), sowie

Guerin (*1867 186 388)

wollen den Rauch mittels Ventilator sogar in dasselbe Feuer, welches ihn entwickelt

hat, zurückblasen.

Besser als diese ist die Vorrichtung, daſs von zwei neben einander liegenden

Feuerungen immer nur je eine beschickt wird, so daſs die Rauchgase derselben mit den

aus der vorher beschickten aufsteigenden glühenden Gasen gemischt werden. Dahin

gehören die Anlagen von Hall (*1840 76 94), Rodda (*1839 74 180), Stephani (*1854 134 326. *1857 143 333. *145 413) und die von Rühlmann (*1859 152 336) beschriebene.

Tafeln