| Titel: | Karl Hoffmann's Riemenaufleger. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 358 |

| Download: | XML |

Karl Hoffmann's Riemenaufleger.

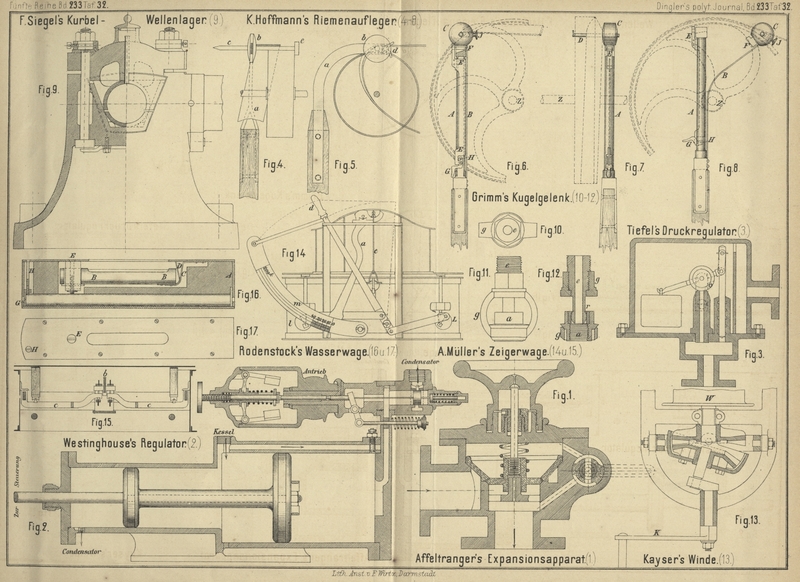

Mit Abbildungen auf Tafel 32.

K. Hoffmann's Riemenaufleger.

Wir haben früher (*1877 224 252) eine Vorrichtung

beschrieben, welche das oft so gefahrvolle Auflegen von Transmissionsriemen

erleichtern soll und im Wesentlichen aus einer auf einer Stange befestigten Scheibe

besteht, in deren Mittelpunkt ein glatter Bolzen drehbar ist. Um nun den Riemen noch

sicherer fassen zu können, wendet K. Hoffmann in

Aue, Sachsen (*D. R. P. Nr. 1558 vom 20. November 1877)

bei seinem „Riemenaufleger mit Gegenhaken“ einen mit Kopf versehenen

Auflegebolzen an. Wie aus Fig. 4 und

5 Taf. 32 ersichtlich, ist auf den gebogenen Arm a die geschlitzte Scheibe b so geschoben,

daſs das Armende einen Theil des Scheibenschlitzes frei läſst. In einer

gemeinschaftlichen Durchbohrung beider läſst sich der Auflegebolzen c verschieben, damit die Entfernung seines Kopfes e von der Scheibe b der

Riemenbreite angepaſst werden kann. Drückt man nun die in den Schlitz dieser Scheibe

drehbare Klinke d nieder, so wird der Bolzen c festgebremst; denn die etwas excentrische

Klinkennabe, welche an der Stirnfläche des Armes a

anliegt, sucht hierbei die Scheibe b von letzterem

abzuziehen.

Neuerdings wendet K. Hoffmann statt des stabilen

gebogenen Armes, welcher die Verwendbarkeit des Apparates für gewisse Fälle doch

noch beschränkt, eine gerade Auflegestange an, mit welcher er den Bolzen so in

Verbindung bringt, daſs die Transmissionswelle dem Auflegen nicht hindernd entgegen

treten kann. Die betreffende Einrichtung (*D. R. P. Zusatz Nr. 3082 vom 1. Mai 1878)

ist aus den Fig. 6 und

7 Taf. 32 zu entnehmen. Die hölzerne Auflegestange trägt oben einen

geraden, aus Gasrohr gefertigten Aufsatz A, an dessen

Fuſs die Blattfeder B geschraubt ist. An das umgebogene

freie Federende ist die Scheibe C (welche wieder den

Auflegebolzen D aufnimmt), sowie eine Leitschiene F befestigt, deren Ende einen etwas schmäleren Zapfen

bildet. Die Leitschiene ist in eine Nuth des vierkantigen Stangenkopfes geschoben,

deren Grundfläche gegen die Feder B zu etwas steigt, so

daſs durch Niederdrücken des Leitschienenzapfens die Schiene mit der Scheibe C etwas geneigt und dadurch die Feder B angespannt werden kann. Hierzu dient ein Riegel E, welcher in einem Schlitz des Stangenaufsatzes A liegt; sein oberes, durch ein Schräubchen noch

besonders geführtes Ende umgreift den Leitschienenzapfen, während sein unteres Ende

mit dem gegabelten, um den Zapfen H drehbaren

Winkelhebel G verbolzt ist. Beim Niederdrücken dieses

Hebels wird die Leitschiene durch den Riegel E gegen

den Grund der Nuth am Stangenkopf gepreſst und die Feder gespannt, so daſs die

Scheibe C mit dem Auflegebolzen D und die Stange A gewissermaſsen ein festes

Ganzes bilden, welches zum sicheren Fassen und Auflegen des Riemens vollkommen

geeignet ist. Sobald dies geschieht, wird aber der zwischen Riemen und Scheibe

gelangende Bolzen D von beiden mitgenommen, bis die

Stange A bezieh. deren gespannte Feder B an die Transmissionswelle Z (Fig. 8)

stöſst. Durch diesen Stoſs wird der an der Feder anliegende Riegel E auswärts gedrückt, wobei sein oberes Ende vom

Leitschienenzapfen abschnappt. Damit ist aber die feste Verbindung zwischen der

Stange und der Scheibe C aufgehoben, weshalb letztere

bei entsprechender Durchbiegung der sie tragenden Feder B mit dem Bolzen D dem Riemen bis zu seiner

Ablaufstelle ungehindert folgen kann.

Das Feststellen des Bolzens D in der Scheibe C erfolgt hier auf etwas einfachere Weise als früher

mittels der Klemmschraube J.

H–s.

Tafeln