| Titel: | Bracewell's Bleichkessel. |

| Autor: | Kl. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 368 |

| Download: | XML |

Bracewell's Bleichkessel.

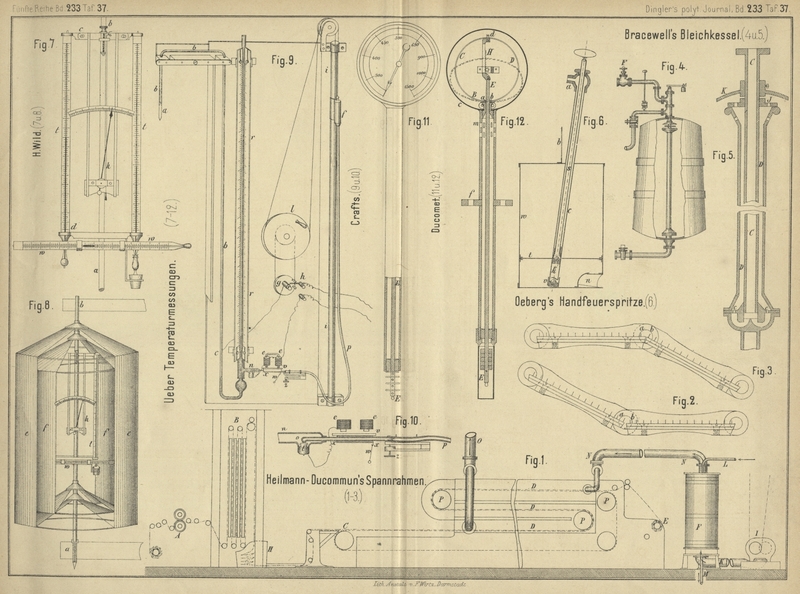

Mit Abbildungen auf Tafel 37.

Bracewell's Bleichkessel.

Die Hochdruckbleichkessel wurden eingeführt, um die Zeitdauer des Kochens der

Baumwolle abzukürzen, und zwar gibt es vier solcher Kochapparate, den Pendelbury'schen mit eigenem Siedekessel für die

Bleichflüssigkeit und besonderem Kochkessel für die Baumwolle, den Barlow'schen mit zwei communicirenden Kochkesseln für

die Waare, das combinirte Pendelbury-Barlow-System und

das in Deutschland als Mülhauser System bekannte, bei

welchem eine auſserhalb des Kochkessels befindliche Rotationspumpe den Umlauf der

Bleichflüssigkeit im Innern des Kessels bewirkt. Letzteres System bietet den

Vortheil, daſs es sich leicht aus einem schon im Gebrauch befindlichen eisernen

Niederdruckkessel herstellen läſst, und leistet auch sonst ganz gute Dienste. Bei

Neueinrichtungen hat sich der Barlow'sche Kessel am meisten Eingang verschafft, und

da sich ihm der neue Bracewell'sche Kessel eng

anschlieſst, so muſs eine kurze Besprechung desselben der Beschreibung des letzteren

vorausgehen.

Der Barlow'sche Hochdruckapparat besteht aus zwei dicht verschlossenen Kesseln A und B, in welche die

Waare eingelegt wird. Angenommen, Kessel A enthalte die

Bleichflüssigkeit und habe so lange gekocht, daſs es Zeit ist, die Flüssigkeit in

den Kessel B hinüber zu treiben, so schlieſst man das

Rohr, welches vom Deckel des Kessels A zum Boden des

Kessels B führt, öffnet dagegen die entsprechende

Verbindung zwischen dem Boden von A und dem Deckel von

B und läſst die Bleichflüssigkeit durch den von

oben in A eintretenden Dampf nach B hinüberdrücken, bis dieser Kessel mit der Flüssigkeit

von oben gefüllt ist und ersterer keine solche mehr enthält. Dieses Füllen und

Leeren von A und B

wiederholt sich während der Kochzeit mehrere Male.

Bracewell macht nun geltend, daſs das Ueberströmen der

Flüssigkeit von einem Kessel zum anderen bis zu ½ Stunde Zeit beanspruche, daſs

während des Hinüberdrückens der Flüssigkeit die oberen Schichten der eingelegten

Waare des sich entleerenden Kessels längere Zeit der Einwirkung des Dampfes in

halbtrockenem Zustand blosgelegt seien, also leicht im Faden geschwächt werden

können. Ferner findet er eine Gefahr für die Festigkeit der oberen Schichten der

Waare darin, daſs letztere beim Hinüberdrücken der Kalkflüssigkeit ungelöste Theile

des Kalkes gleich einem Filter zurückhalten und dann beim Zutreten des Dampfes ohne

Anwesenheit einer Flüssigkeit von der zurückgebliebenen Kalkschicht verbrannt, d.h.

morsch werden. Endlich fürchtet er das stürmische Kochen in diesem Apparat, welches

leicht ein Durcheinanderwerfen der Schichten der eingelegten Waare veranlassen

kann.

Der von Bracewell in Brinscell bei Manchester

construirte Kochapparat soll diese Uebelstände vermeiden. Derselbe ist so

eingerichtet, daſs ein Kessel für sich allein, oder auch zwei in Verbindung mit

einander arbeiten. Er hat, wie aus Fig. 4 Taf.

37 ersichtlich, eine schwach conische Form, welche eben die eingelegte Waare, wenn

sie durch das Kochen sich bewegen und heben wollte, in dieser Bewegung zurückhalten

soll. Die Waare wird wie gewöhnlich eingelegt; auch sonst weicht die Bedienung des

Kessels von der des Barlow'schen Kessels nicht ab. Ehe man die Bleichflüssigkeit in

denselben eintreten läſst, verdrängt man zuerst die Luft durch einströmenden Dampf.

Ist die Waare von der Flüssigkeit genügend überdeckt, das Mannloch geschlossen und

alle Hähne geschlossen, so läſst man durch den Ventilhahn F den Dampf vorsichtig eintreten.

Das Dampfrohr C (Fig. 5), in

welches der Dampf von oben einströmt, ist von einem zweiten, guſseisernen Rohre D umgeben, welches oben ausgeschweift, unten

ausgebaucht und mit einem Deckel verschlossen ist. Auf dem oberen Ende des Rohres

D liegt eine Scheibe J

lose auf, welche das Dampfrohr C umschlieſst und an

demselben auf und nieder gleiten kann, während der Schirm K oberhalb der Scheibe J an dasselbe

Dampfrohr C festgeschraubt ist.

Vor dem Einlassen des Dampfes steht die Bleichflüssigkeit im Kessel und im Rohr C gleich hoch; durch den Dampf wird sie in letzterem

nieder, in das äuſsere Rohr D hinüber- und

hinaufgedrückt, hebt dort die Platte J und ergieſst

sich in einem durch den Schirm K von oben begrenzten

Strahl oder Sprudel über die eingelegte Waare. Dann senkt sich die Platte wieder,

durch die Oeffnungen bei c dringt neue Flüssigkeit in

das Rohr nach, um vom Dampf in die Höhe gedrückt von neuem die Platte J zu heben und wie zuvor auf demselben Weg und in

derselben Form in den oberen Theil des Kessels zu gelangen. Indem sich die Platte

ungefähr einmal in der Secunde hebt und senkt, verursacht sie ein fortgesetztes

Klingen und zeigt eben dadurch das fortgesetzte, regelmäſsige Umlaufen und Kochen

der Bleichflüssigkeit an.

Der Kessel hat sich schon erprobt und wird der geringe Dampfverbrauch desselben,

sowie das sichere, einfache und rasche Arbeiten mit demselben gerühmt. Er theilt

sich überdies mit dem Mülhauser System in den Vortheil, daſs jeder im Gebrauch

befindliche eiserne Bleichkessel durch blose Einfügung des Rohres D, bezieh. der Rohre C und

D, sich für die Einführung des neuen Systemes

verwenden läſst.

Kl.

Tafeln