| Titel: | A. Hattemer's elektrisches Distanzsignal. |

| Autor: | Ludwig Kohlfürst |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 373 |

| Download: | XML |

A. Hattemer's elektrisches Distanzsignal.

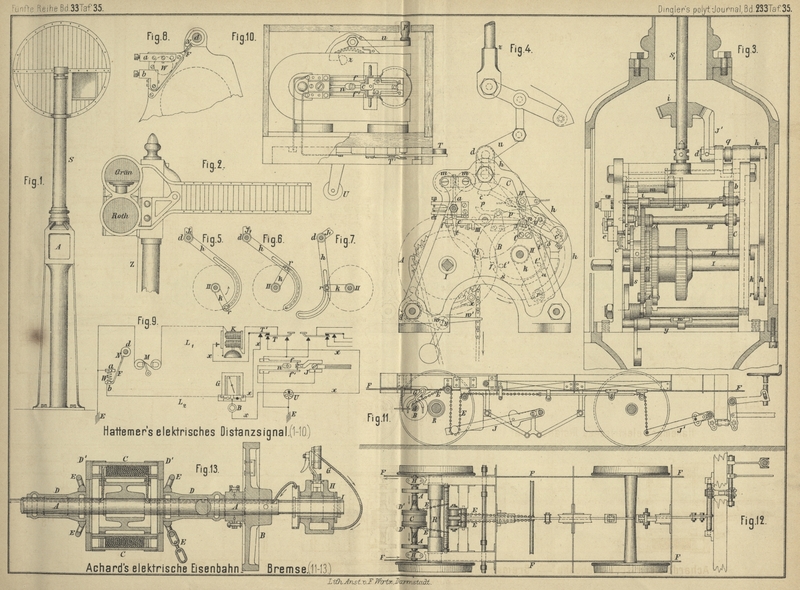

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Kohlfürst, über Hattemer's elektrisches Distanzsignal.

Das nachstehend beschriebene, von A. Hattemer,

Telegrapheninspector der Berlin-Görlitzer-Eisenbahn, entworfene

elektrische Distanzsignal (Fig. 1 bis

10 Taf. 35) ist für den Betrieb mittels Inductionsströmen

eingerichtet.

Das Aeuſsere des Signales (Wendescheibe oder Semaphor) zeigt Fig. 1 und

2. In dem vierkantigen Kästchen A des

guſseisernen Ständers ist das Triebwerk und die elektrische Einlösung, in der Röhre

S die Scheibenspindel der Wendescheibe, bezieh. die

Zugstange für den Semaphor untergebracht und im hohlen Schafte des Ständers läuft

das Treibgewicht.

Das Triebwerk (Fig. 3 und

4) gleicht im Wesentlichen den sonst für ähnliche Zwecke angewendeten;

nur ist das zum Tragen des Treibgewichtes in der Regel benutzte Hanf- oder Drahtseil

durch eine Gliederkette ersetzt. Auf der Welle I sitzt

die Kettentrommel und das Zahnrad A, welches durch den

Eingriff in das halb so groſse Rad B die Welle II treibt; diese überträgt ihre Bewegung auf die Welle

III, von welcher endlich durch Vermittlung des

Rades C die Windflügelwelle IV gedreht wird. Weiter sitzt auf der Welle II vorn eine Scheibe s, rückwärts die Kurbel

k; letztere greift mittels ihres Rollenzapfens r in den Schlitz eines auf dem Zapfen d drehbaren Hebelarmes h

ein. Auf d (Fig. 3) ist

auch das Kegelradsegment J' aufgekeilt, dessen Zähne in

ein auf der Scheibenspindel S1 sitzendes Kegelrad i eingreifen. Wird statt

der Wendescheibe der Semaphor angewendet, so tritt an Stelle des Segmentes der Arm

u (Fig. 4) und

die daran hängende Hebelverbindung mit der hölzernen

Zugstange z.

Steht das Signal, wie es in Fig. 3 und

4 angenommen ist, auf „Verbot der Fahrt“, so befindet sich der

Kurbelzapfen r (Fig. 5) am

unteren Ende des Schlitzes und kann sich, wenn nun das Werk in Gang gesetzt wird,

auf ein Drittel Umdrehung nach aufwärts bewegen, ohne daſs der Arm h (Fig. 6) aus

seiner Ruhelage kommt, da letzterer in entsprechender Weise gekrümmt ist. Sobald

jedoch die Kurbel k die erste Drittelumdrehung

überschreitet, ist dem Zapfen r die freie Bewegung

nicht mehr gestattet, sondern derselbe legt sich jetzt an die linke Kante des

Schlitzes und muſs den Arm h mitnehmen und zwar so

lange, bis das zweite Drittel der Umdrehung zurückgelegt ist, worauf der Arm h sich in der in Fig. 7

angedeuteten Lage befindet. In diesem Falle ist die Wendescheibe durch Vermittlung

der Kegelräder um 90° gedreht, bezieh. der Arm des Semaphors gehoben, also das

Signal aus der Haltstellung in die Freistellung gebracht worden. Beim letzten Drittel der

Kurbelumdrehung erfaſst der Rollenzapfen r die rechte

Seite des Schlitzes und schiebt den Arm dadurch wieder in die ursprüngliche Lage

(Fig. 5) zurück, und das Signal ist in diesem Falle wieder auf „Verbot

der Fahrt“ eingestellt.

Zur strengeren Begrenzung der Bewegung des Armes h nach

rechts ist ein durch eine aufgelegte Lederscheibe oder Gummiplatte elastisch

gemachter Anschlag an der Gehäusewand angebracht. Der Arm h hat überhaupt das Bestreben, sich in diejenige Lage zu begeben, welche

er für die Herstellung des Signales (Fig. 3 bis

5) einzunehmen hat, weil er in diesem Sinne, wenn auch nur sehr gering,

belastet ist. Diese Belastung geschieht, wenn ein Semaphor benutzt wird, durch das

Uebergewicht des Armes, bei einer Wendescheibe durch eine starke (in den Zeichnungen

nicht sichtbare) Schraubenfeder, welche mit einem Ende an der Scheibenspindel S1 (Fig. 3), mit

dem vorderen Ende an dem Spindelgehäuse S (Fig.

1) festgemacht ist.

Den oben geschilderten Bewegungen der Kurbel k (Fig.

3 bis 7)

entsprechen drei Ausschnitte α, β, γ (Fig. 3 und

4) der Scheibe s, in welche der Sperrhaken

p, der auch gleichzeitig bei n die Windflügelachse arretirt, der Reihe nach

einfällt. Auſser diesen drei Ausschnitten ist auf der Scheibe s zwischen α und β noch ein vierter δ

vorhanden, welcher den Zweck hat, den Lauf des Triebwerkes in der Mitte des ersten

Drittels nochmals zu hemmen, so daſs also zur Umstellung des Signales von „Verbot

der Fahrt“ auf „Erlaubte Fahrt“

drei Auslösungen und Einlösungen erforderlich sind,

während die Umstellung von „Erlaubte Fahrt“ auf „Verbot der Fahrt“ nur

eine einzige Aus- und Einlösung erheischt.

Die elektrische Auslösung und Einlösung, welche im Wesentlichen jener ähnlich ist,

welche Siemens und Halske bei ihren

Strecken-Läutewerken mit Laufwerk anwenden, besteht aus dem Elektromagnete m, zwischen dessen beiden Polen der Anker a (Fig. 3 und

4), ein Stahlmagnet, sich hin und her bewegt, je nach der Richtung des

Stromes, welcher die Elektromagnetspulen durchläuft. Nach dem Verschwinden eines

Stromimpulses bleibt der Anker vermöge seiner eigenen magnetischen Kraft an

demjenigen Pol liegen, von welchem er zuletzt angezogen wurde. Ist der Mechanismus

in Ruhe, so liegt gemäſs der später darzulegenden Anordnung der Anker immer, wie

Fig. 4 zeigt, am linken Pol. Auf der Ankerachse sitzt, um einen Stift

drehbar, ein Stecher t von gehärtetem Stahl in einer

Messingführung derart, daſs er in seiner Ruhestellung einem Drucke von rechts

nachgibt, durch eine kleine Feder aber wieder in seine ursprüngliche Lage

zurückgedrückt wird; einem Drucke von links dagegen, weicht er nur in der Weise aus,

daſs er den Anker a mit bewegt und diesen an den linken

Pol des Elektromagnetes anlegt.

Der Auslösehebel ee' trägt am linken Ende zwei seitlich

vorstehende Stahllappen

(Paletten), welche so eingerichtet sind, daſs die rechts liegende Palette auf der

höher liegenden Nase des Stechers aufruht, wenn der Anker links angezogen, und die

links liegende Palette auf der unteren Nase des Stechers, wenn der Anker rechts

angezogen ist. In der völligen Ruhelage des Apparates, d. i. nach einer erfolgten

Einlösung, ruht daher der Auslösehebel nach dem früher Gesagten stets auf der oberen

Nase des Stechers. Der Druck, mit welchem er auf die Nase wirkt, ist nur ein Minimum

und resultirt aus dem Gewicht des Hammers c, welcher

das Bestreben des Auslösehebels, mit seinem rechts liegenden Ende zu fallen, durch

sein eigenes entgegengesetzt wirkendes Gewicht nicht nur aufhebt, sondern sogar zu

einem schwachen Druck auf die Nase des Stechers gestaltet. In Folge dieser geringen

Belastung des Stechers kann die Auslösung ziemlich grob gestellt sein, was ihrer

Widerstandsfähigkeit bezieh. Unempfindlichkeit gegen äuſsere mechanische Einflüsse,

z.B. Erschütterungen u. dgl., wesentlich zu Gute kommt.

Die vorerwähnte Wirkung des Hammers c auf den

Auslösehebel ee' wird dadurch erzielt, daſs letzterer

an seinem rechten, mit einem Uebergewicht versehenen Arme e' einen halbrunden Stift trägt, welcher den Hammer c an einem Schnapper so lange in der Schwebe hält, als

e auf einer oder der anderen Nase des Stechers t ein Auflager hat. Wird aber durch die Spulen des

Elektromagnetes ein Strom gesendet, welcher den Anker aus der Ruhelage, d. i. von

links auf rechts wirft, so verliert e das Auflager der

rechten Palette an der höher liegenden Nase des Stechers, kann aber nicht weit

niederfallen, da die zweite Palette von der links liegenden Stechernase aufgehalten

wird; erst wenn ein zweiter Strom den Anker wieder zurückbringt, hat e jedes Auflager verloren und kann weiter abwärts

fallen, wodurch der halbrunde Stift am Arme e' seine

Lage ändert, der Schnapper des Hammers c abrutscht und

dieser vermöge seines Gewichtes auf p niederfällt,

während e sofort nach Abfall des Hammers in Folge

seines am rechts liegenden Arme e' nun unbehindert

wirksam werdenden Uebergewichtes nach aufwärts zurückgeht und sich zunächst an die

Feder f anlegt. Der Hammer aber hat beim Auffallen auf

den Hebel p diesen aus der Einkerbung der Scheibe s ausgezogen und dadurch die Arretirung des Triebwerkes

aufgehoben. Letzteres setzt sich in Bewegung; der nächste seitlich in s eingesetzte Stift t'

erfaſst dabei den steif auf der Hammerachse sitzenden Arm v und hebt so den Hammer wieder in die Höhe, d. i. den Schnapper wieder

unter den halbrunden Stift des Armes e', was zur Folge

hat, daſs sich e wieder auf die obere Nase des Stechers

auflegt. Die Arretirung des Laufwerkes vollzieht sich, indem der Hebel p beim nächsten Ausschnitt der Scheibe s durch sein eigenes Gewicht einfällt und dabei

zugleich die Windflügelachse festhält. Die Auslösung und Einlösung erfolgt ziemlich

rasch, und es kommt lediglich darauf an, daſs die Zeiträume, in welchen die Ströme gegeben werden,

richtig abgegrenzt sind.

Es müssen die beiden zu einer Auslösung erforderlichen Ströme etwa wie die

Pendelschläge einer Uhr rasch einander folgen; wenn aber mehrere Strompaare zur

Aenderung einer Signallage nöthig sind, nämlich beim Umstellen des Signales von

„Halt“ auf „Frei“, wo das Laufwerk nach der Reihe durch die

Scheibeneinschnitte δ, α und γ angehalten werden muſs,

darf ein zweites Strompaar dem ersten erst nach dem Verlaufe einer Pause nachkommen,

welche dem Triebwerke reichlich Zeit läſst, die Einlösung durchzuführen.

Damit das Signal bei abgelaufenem Gewicht nicht in einer unbestimmten Stellung stehen

bleiben könne, ist eine besondere Sperrvorrichtung vorhanden. An einem Gliede der

Gewichtskette ist in der Nähe des Kettenendes einer der Stifte, welche die

Gliederverbindung herstellen, verstärkt und nach beiden Seiten derart verlängert,

daſs diese vorstehenden Stiftenden sich auf die Gabel w' auflegen und die Gabel, welche auf der Achse y drehbar ist, niederdrücken können. Die Achse y hat eine Stelle, an welcher sie bis zur Hälfte durchgefeilt ist behufs

Aufnahme einer ebenso bearbeiteten Hülse, welche eine kleine Nase- trägt, an die

sich bei der Ruhelage der Daumen w stemmt. Läuft die

Gewichtskette so weit ab, daſs die Gabel w'

niedergedrückt wird, so verläſst die Nase auf der Achse y ihre inne gehabte Lage, der Daumen w

schnappt durch die Wirkung einer auf seiner Lagerbüchse sitzenden Spiralfeder nach

oben, schlägt rückwärts an den Anschlagstift g und

hemmt das ganze Triebwerk, sobald dieses so weit abgelaufen ist, daſs der am Rade

A sitzende Stift l

sich vor w stellt. Der Stift l befindet sich aber an einer derart gewählten Stelle, daſs die

vorgedachte Hemmung gerade nur eintreten kann, wenn das Distanzsignal auf „Verbot

der Fahrt“ steht.

Für die Controleinrichtung ist eine Art Rheostattaster vorhanden,

dessen Theile einerseits an einer Gestellwand des Apparates, andererseits bei q an der Welle d (Fig.

3) angebracht sind. Die Anordnung dieser Vorrichtung erhellt aus Fig.

8. Zu den gut isolirten Anschluſsklemmen a

und b sind die kommende und gehende Leitung (vgl. Fig.

9) zugeführt, auſserdem auch die Enden einer Widerstandsrolle W aus Neusilberdraht (450 S. E.) angeschlossen. Während

der Freistellung des Distanzsignales sind die Klemmen a

und b durch eine Contactfeder F direct verbunden; kommt aber das Signal in die Haltstellung, so drückt

der an der Achse d aufgesetzte Daumen N die Contactfedern F von

a ab und die Stromverbindung von a zu b ist nunmehr nur

über die Widerstandsrolle möglich. Sobald dieser Widerstand eingeschaltet ist,

läutet in jenem Dienstraume, von welchem aus das Stellen des Distanzsignales besorgt

wird, ein Controlwecker K (Fig. 9).

Auſser der Drahtleitung L1, welche vom Wecker zum Signal, dort durch die Elektromagnetspulen und

dann zur Erde geht, der Stelllinie, ist noch eine

zweite Leitung L2

vorhanden, die Controllinie, welche von einem

Galvanoskop zum Signal geht, dort an die Klemme b

geführt ist und weiter über die Feder F oder über den

Widerstand W zur Linie L1 bezieh. zur Erde anschlieſst. Beide

Linien sind im Ruhestande zu einem Stromkreise als Hin- und Rückleitung vereinigt.

In diesem Kreise sind auſser dem Wecker und dem Galvanoskope noch ein Taster T, die etwa aus 4 Meidinger-Elementen bestehende Batterie B und der Umschalter. U

eingeschaltet. Die WiderständeDie Galvanoskopmultiplication hat etwa 30, die Multiplication des

Weckerelektromagnetes etwa 10 S. E. auf jedes Element der Batterie B. sind so gering, daſs, so lange

die Rheostatspule des Distanzsignales nicht eingeschaltet ist, also das Signal auf

„Erlaubte Fahrt“ steht, der Anker des Weckers angezogen bleibt, der

Wecker somit schweigt, während die optische Controle (das Galvanoskop)

„Strom“ zeigt.

Wird das Distanzsignal aber auf „Verbot der Fahrt“ gestellt

und dadurch die Widerstandsspule W in die Linie

gebracht, so reiſst zufolge der eingetretenen Stromschwächung der Anker des Weckers

ab und dieser arbeitet nun vermöge der Localschaltung x

als Selbstunterbrecher im kurzen Schlüsse, während die Galvanoskopnadel, deren

Bewegung durch einen kurzen Anschlag begrenzt wird, noch immer Strom zeigt.

Würde aber eine der beiden Leitungen an irgend einer Stelle

reiſsen, so stellt sich die Nadel auf Null; tritt dieser Fall während der

Freistellung des Signales ein, so fängt überdies der Wecker zu läuten an. Mittels

der an dem Galvanoskop angebrachten Stöpsel Vorrichtung und des Umschalters U, welche gestatten, beide Leitungen abwechselnd an

Erde zu legen, läſst sich sofort feststellen, in welcher Leitung die Unterbrechung

liegt.

Hinsichtlich sonstiger Linienstörungen ist zu bemerken, daſs bei

jeder Strömentsendung mittels des Inductortasters T die

Controllinie durch das Aufheben des Tasterhebels T'

unterbrochen wird und daher eine etwa bestehende Verschlingung beider Leitungen ohne

allen Einfluſs auf die Functionstüchtigkeit des Signales bleibt. Steht nämlich in

einem solchen Falle das Distanzsignal auf „Erlaubte Fahrt“, so wird beim

Umstellen auf „Verbot der Fahrt“ ein Weckersignal nicht eintreten, dabei

jedoch die Haltstellung des Signales anstandslos vor sich gehen. Tritt die

Leitungsverschlingung ein, während das Signal auf „Verbot der Einfahrt“

steht, so verstummt der Wecker. Jedenfalls ist also die Wahrnehmung einer

Leitungsverschlingung gesichert und letztere unschädlich gemacht.

Es erübrigt noch die Betrachtung des Inductors J (Fig. 9) und

der Art und Weise seiner Thätigkeit: Dieser Apparat ist ein Siemens'scher Magnetinductor. Die abgehenden Ströme sind an der oberen

Schiene c (Fig. 10)

des Commutators stets positiv, an der unteren stets negativ, also gleich gerichtet

und folgen sich so rasch, daſs die Nadel eines eingeschalteten Galvanoskopes

keinerlei Vibrationen zeigt, sondern dauernd ruhig ausschlägt. Die obere Schiene c des Commutators ist verlängert und mit zwei Contacten

versehen, auf welche zwei starke Federn f und f' sich auflegen. Beide Federn sind sowohl gegen

einander, als auch gegen den Metallkörper des Inductors isolirt. Auf der Achse des

groſsen Zahnrades, auf welcher gleichzeitig auch die Kurbel U sitzt, ist eine Nase n angeschraubt, die

bei jeder vollen Umdrehung der Achse abwechselnd die eine, dann die andere Feder auf

etwas weniger als die Dauer einer halben Kurbelumdrehung vom Contacte abhebt. Was

damit bezweckt wird, geht aus der Schemazeichnung Fig. 9

hervor. Die Stelllinie wird abwechselnd mit der positiven und negativen

Commutatorschiene verbunden, und die so gewechselten Ströme werden in starker

Spannung und in gröſseren Zwischenräumen, als dies sonst der Fall ist, in die

Leitung geführt. Je eine Umdrehung der Inductorkurbel bewirkt somit ein einmaliges

Hin- und Hergehen des Elektromagnetankers des Distanzsignales und eine Auslösung des

Triebwerkes. Bis zur erfolgten Arretirung desselben muſs nun der Inductor in Ruhe

bleiben und bei einer nächsten Umdrehung wieder zwei Ströme in derselben

Aufeinanderfolge wie früher liefern. Es ist daher nöthig, daſs jede Kurbelumdrehung

begrenzt wird. Zu diesem Zwecke hat die Kurbel eine gröſsere Länge als gewöhnlich

und als Griff eine guſseiserne Hülse, welche als Uebergewicht wirkt und der Kurbel

das Bestreben gibt, sich senkrecht abwärts zu stellen; hierbei wird die Kurbel noch

unterstützt durch den Cylinder des Inductors, dessen Eisenkerntheile von den Polen

der Magnete angezogen werden und dessen Stellung zum groſsen Zahnrad demgemäſs

gewählt ist. An der vollständigen Einstellung in die senkrechte Lage wird die Kurbel

im Ruhezustände jedoch

durch den Sperrhaken u behindert, indem letzterer sich

gegen den halbrunden, seitlich am groſsen Zahnrade angebrachten Hemmstift z anlegt. Erst wenn der Sperrhebel durch einen Druck

auf den Knopf P abgeschoben wird, kann die Kurbel U in Bewegung gesetzt und zwar einmal herumgedreht

werden, worauf sie der Sperrhebel wieder festhält. Für jede Kurbelumdrehung muſs

also vorher der Knopf P, sodann aber auch noch der

Inductortaster T niedergedrückt werden, was beiläufig

einen Zeitaufwand von 3 Secunden erheischt. Die zwischen zwei Signalauslösungen

nothwendige Pause ist auf diese Weise durch die mit der Stromentsendung verbundene

Manipulation zwangsweise ausgefüllt.

Noch wäre zu erwähnen, daſs bei jeder Stromsendung, die vom

Inductor in die Linie gelangt, am Wecker, nachdem er früher durch das Niederdrücken

des Tasters T bezieh. T'

(Fig. 9 und 10)

stromlos gemacht wird, ein kurzer kräftiger Schlag auf die Glocke erfolgt, wodurch

wieder eine Controle für das richtige Functioniren sowohl des Inductors, dann des

Weckers, als endlich auch des Distanzsignales gesichert ist.

Wie aus dem Früheren hervorgeht, erfordert die Umstellung des Distanzsignales von

„Halt“ auf „Frei“ die dreimalige Vornahme jener Manipulation,

welche nöthig ist, das auf „Frei“ stehende Signal auf „Halt“ zu

stellen – eine Anordnung, welche von wesentlichem Werthe ist, indem sie die sonst

vorhandene Möglichkeit des zufälligen oder leichtfertigen Umstellens des Signales in

die gefährliche Lage so zu sagen ausschlieſst. Wie bereits erwähnt, kann die

Auslösung ziemlich grob eingestellt werden; hierdurch sowie durch die Anwendung der

bestimmten Anzahl ungleich gerichteter, kräftiger Ströme von längerer Dauer

erscheint der Apparat gegen unbeabsichtigte Auslösungen, die etwa durch

Erschütterungen oder durch atmosphärische Ströme herbeigeführt werden könnten,

gesichert.

Ueber das Verhalten des Signales bei Leitungsunterbrechungen oder

Leitungsverschlingungen wurde gleichfalls bereits gesprochen; andere Linienstörungen

werden wohl wie bei allen bestehenden Systemen elektrischer Distanzsignale unter

Umständen die Functionsfähigkeit des Signales beeinträchtigen können; doch müſste

auf die Benutzung elektrischer Vorrichtungen für den Signaldienst der Eisenbahnen

überhaupt ganz verzichtet werden, würden nicht Linienstörungen der gedachten Art bei

entsprechender Ausführung und Instandhaltung der Anlage sehr wohl vermieden, oder

wenigstens seltener oder ebenso selten gemacht werden können, als das Unbrauchbar

werden bei solid construirten mechanischen Signalmitteln vorkommt. Dagegen werden

Leitungsbrüche, weil sie selbst bei sorgfältigst ausgeführten Anlagen nicht zu

vermeiden sind, stets Gegenstand einer besonderen Aufmerksamkeit für das

Ueberwachungspersonal bleiben müssen.

Man hat sich bereits ziemlich allgemein der Ueberzeugung nicht verschlieſsen können,

daſs für den Betrieb elektrischer Distanzsignale Inductionsströme den

Batterieströmen vorzuziehen sind, und die Vertreter des Batteriestromes vermochten

allen den zahlreichen Vorzügen des Inductionsstromes nur den einen allerdings

gewichtigen Mangel entgegen zu halten, daſs er blos Arbeitsstrom-Schaltung zuläſst

und sonach bei seiner

Anwendung, falls der Leitungsdraht reiſst, ein

selbstthätiges Zurückstellen des auf „Erlaubte Fahrt“ stehenden

Distanzsignales nicht erzielt werden kann.

Bei der vorstehenden Einrichtung ist dieser Uebelstand ganz wesentlich, und zwar so

weit es überhaupt möglich sein dürfte, abgeschwächt, indem sich die eingetretene

Unterbrechung der Stelllinie, überdies aber auch ein Zerreiſsen der Controllinie

(letzteres dürfte wohl auch als ein besonderer Vorzug des Systemes anzuerkennen

sein) sofort signalisirt.

Ludwig

Kohlfürst.

Tafeln