| Titel: | Aug. Achard's elektrische Eisenbahnbremse. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 379 |

| Download: | XML |

Aug. Achard's elektrische Eisenbahnbremse.

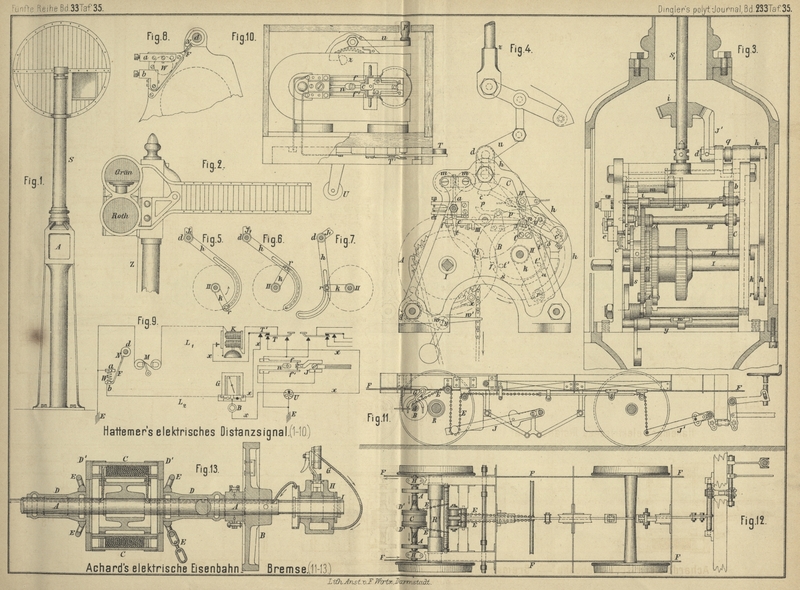

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Achard's elektrische Eisenbahnbremse.

Während Aug. Achard in Paris

früher die Bremsung durch Unterbrechung des Ruhestromes in einem über den ganzen Zug

laufenden Stromkreise bewirkte, damit bei etwaigem Zerreiſsen des Zuges dieser

automatisch gebremstUeber elektrische Bremsen vgl. auch 1878 227 310.

*230 111. würde, läſst er jetzt,

was erfahrungsgemäſs vorzüglicher ist, den elektrischen Strom die Räder bremsen und

sichert durch besondere Vorrichtungen das schnelle Anziehen der Bremsen im Falle der

Zug reiſst, entgleist oder in Brand geräth. Durch Anwendung einiger Plantschen

Elemente (vgl. 1876 221 389) häuft Achard, während die Apparate ruhen, die Elektricität

an, welche zum Bremsen Verwendung finden soll. In dem Versuchszuge, welcher seit

mehreren Monaten auf verschiedenen Abschnitten der Nordbahn läuft, sind zwei

Batterien aufgestellt, die eine in dem Packwagen an der Spitze, die andere im

Packwagen am Ende des Zuges; sie bestehen aus 4 Plantschen Elementen, die jedes

durch 3 Elemente mit Kupfervitriolfüllung geladen werden. Die Batterie an der Spitze

arbeitet allein bei der Hinfahrt; zurück wird der Zug mit dem hinteren Packwagen

angehängt und nun arbeitet die in diesem befindliche Batterie allein. Die Bremsung

veranlaſst entweder der Zugführer oder der Locomotivführer.

Jeder Wagen besitzt eine der Radachse R (Fig. 11 bis

13 Taf. 35) parallele, am Rahmen angebrachte Welle A; auf dieser sitzen zwei Reibungsräder B, mittels deren die Achse R die Welle A beständig mit in Umdrehung

versetzt. Lose sind weiter auf A zwei Muffe D mit eisernen Scheiben D'

aufgesteckt, zwischen denen der fest auf A aufgekeilte,

vierpolige Elektromagnet C liegt. Die zwei rechts und

links am Rahmen entlang dem Wagen laufenden isolirten Stromleiter F sind durch einen in die Welle A eingelegten isolirten Leiter durch den Elektromagnet C hindurch mit einander verbunden; dieser Leiter tritt

durch das mittels

Holzkeilen I gegen A

isolirte Lager H hindurch. An den Muffen sind die

Ketten E befestigt, welche über mehrere Rollen laufen

und das freie Ende der groſsen Hebel J, J' (Fig.

11) tragen, mittels deren die Bremsklötze angedrückt werden.

Mit dieser Bremse läſst sich ein mit groſser Geschwindigkeit fahrender Zug in ⅓

Minute bremsen, und die Erfahrung hat die Befürchtungen, daſs eine so schnelle

Unterdrückung der Drehung der Räder diesen schaden werde, als nicht berechtigt

nachgewiesen. Da nämlich die Uebertragung von R auf A blos durch die Reibung erfolgt, so mäſsigt das

eintretende Gleiten die zu heftige Wirkung, welche bei plötzlichem Stillstand

auftreten würde, und bei den seit mehreren Jahren angestellten zahlreichen Versuchen

ist nie ein Bruch durch den Stoſs zwischen den einzelnen Theilen eingetreten.

Der sich bei G abzweigende Strom kommt beiderseits über

das am Rahmen befestigte guſseiserne Lager, geht von da zu dem kupfernen Cylinder,

der durch Keile aus hartem Holz auf der Achse A des

Elektromagnetes befestigt ist, und in einem mit Guttapercha isolirten Kabel in den

Elektromagnet. Er wird durch Drücken auf einen Knopf oder Ziehen an einem Seile

geschlossen und bewirkt, daſs der Elektromagnet C die

Scheiben D' festhält, also die Muffe D mit in Umdrehung versetzt, die Ketten E aufwickelt und die Räder bremst. Bei Unterbrechung

des Stromes fallen die Hebel J, J' wieder herab und

entfernen die Bremsbacken von den Rädern. Um den remanenten Magnetismus in C beim Unterbrechen des Stromes unschädlich zu machen,

hat Achard an eine Umkehrung des Stromes gedacht, bald

jedoch erkannt, daſs eine solche nur mit äuſserster Vorsicht und unter Schwächung

des Stromes angewendet werden kann. Deshalb führt Achard lieber das rasche Lüften der Bremsen durch Vergröſserung des

Kopfendes des groſsen Hebels herbei und eine Neigung der ihn tragenden Ketten von

etwa 1/10 gegen

die Achse der Muffe, worauf sie sich aufwickeln; diese Neigung genügt, um eine

Componente zu liefern, welche den Muff von der Scheibe abzureiſsen vermag, an

welcher ihn der Magnetismus festhält. Die unserer Quelle (Bulletin de la Société d'Encouragement, 1879 Bd. 6 S. 169) beigegebene

Tabelle über die Versuche auf der französischen Nordbahn zeigen Schwankungen in der

bis zum Stillstand verflossenen Zeit zwischen 9 und 34 Secunden, und in dem vom Zuge

noch durchlaufenen Wege zwischen 61 und 405m. Auch

über die auf der französischen Ostbahn angestellten Versuche berichtet unsere

Quelle.

E–e.

Tafeln