| Titel: | Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 437 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen.

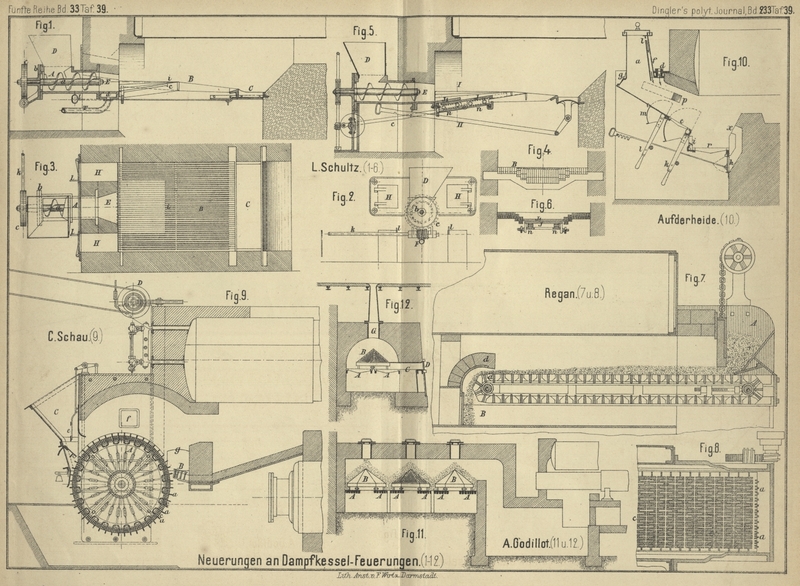

Mit Abbildungen auf Tafel 39.

(Fortsetzung des Berichtes S. 353 dieses

Bandes.)

Neuerungen an Dampfkesselfeuerungen.

Ohne Frage erscheint es auf den ersten Blick als das beste, wenn die Kohlen allmälig

vorgeschoben werden, so daſs das vorn entwickelte Leuchtgas über die dahinter

befindliche glühende Koke streicht. Mehr oder weniger wird dies erreicht durch die

Vorrichtungen von Partridge (*1824 13 76), Maw (* 1832 44 257), Chanter und Gray (*1837 64 323. *1838

68 242), Tenbrink (*1858

150 188. *1863 167 90.

*1864 171 324. *1877 224 245.

226 461), Corbin (*1860

155 236), Daelen und Freudenthal (1866 *180 102.

181 15. *182 259), Radisson (*1874 214 96), Heilmann (*1875 215 202) und

W. Lawrence in London (*D. R. P. Nr. 4015 vom 15.

Juni 1878), vollkommen jedoch nur durch mechanische Vorrichtungen, welche die Kohlen

ununterbrochen einschieben oder einstreuen. Vorrichtungen, die zerkleinerten Kohlen

gleichmäſsig in die Feuerung einzustreuen sind u.a. angegeben von Stanley (*1829 34 355), Dean (*1847 103 401), Collier (1837 64 463), Oldham (*1839 73 244), Whiteley (*1845 87 323), Deacon (1871 199 73) und Proctor (*1878 229 226),

minder vollkommen von Chanter (*1837 64 332), Beaufumet (*1857

143 327) und William

(*1857 146 338). Foard

(*1843 87 86), Coupland

(*1843 87 89), Dumeril (1855

137 28), Dumery (*1856

140 252. 465), Crampton

(*1857 143 176) und Holmes

(*1876 222 528) schieben die Kohle seitlich oder von vorn

ein, Juckes (*1840 76 172)

und George (*1859 152 332)

von unten mittels einer Schraube.

Dasselbe Princip verfolgt L.

Schultz, in Meiſsen (*D. R. P. Nr. 408 vom 12. September 1877). Auf Taf. 39

zeigen Fig. 1 und 2

Längsschnitt und Vorderansicht der Feuerung, Fig. 3 und

4 Vorderansicht und Draufsicht des Rostes. Das Zuführungsrohr A reicht aus der Wand des Kesselmauerwerkes ein Stück

heraus und trägt oben den Füllkasten D. Im Innern des

Rohres A liegt die Schnecke a, deren Welle

in einem langen Lager in der Verschluſsplatte b ruht

und auſserhalb dieses Lagers ein Schraubenrad c trägt,

durch welches die Welle bewegt wird. Das Rohr A ist

vorn mit seinem unteren Theile an das hohle Sohlenstück d des Kanales E festgeschraubt, welches unten

mit einem Windzuführungsrohre F versehen ist und an der

vorderen Seite, mit welcher es an die schräg ansteigende Fläche des Rostes B stöſst, eine Reihe kleiner, in der Richtung jener

Fläche eingebohrter Löcher hat, durch welche die von einem Flügel- oder einem

Dampfstrahl-Gebläse kommende Luft in die immer frisch nachrückenden Kohlen geführt

wird. Diese Vorrichtung kommt jedoch nur da in Anwendung, wo es sich, wie bei

Schweiſs- und Schmelzöfen, darum handelt, in kurzer Zeit hohe und constante

Hitzgrade zu erhalten.

Von der Mündung des Rohres A bis an die schräge Fläche

des Rostes B erweitert sich der Kanal E bis zu der Breite der Rostrinne, deren Boden jene

schräge Fläche bildet, während sich die Decke desselben nach dieser Richtung senkt,

also die Höhe des Kanales vermindert. Die Roststäbe, welche den Boden der Rinne

bilden, sind bis zu dem Punkte i ohne Rostfugen und

schlieſsen dicht an einander. Der hinter dem Roste liegende Schlackenschieber C kann durch zwei Handhaben l bewegt werden.

Die Schnecke a wird an der rechten Seite im

Zuführungsrohre A (nach welcher Richtung sie sich

dreht), so weit dasselbe oben offen ist, etwas überdeckt, und die hintere Linie der

Oeffnung, über welcher der Füllkasten D steht, hat

genau dieselbe Richtung wie die äuſsere Linie der Schnecke; beides ist deshalb

nothwendig, damit sich an diesen Stellen Kohlenstücke nicht festklemmen können,

welche entweder von der Schnecke zerdrückt werden müſsten, oder diese zum Stillstand

bringen würden.

Durch die zwei nach innen zu niedriger werdenden Schür Oeffnungen H kann der Heizer das flache Schüreisen einbringen, die

zu beiden Seiten und hinter der Rostrinne sich bildenden Schlacken losstoſsen und

auf den Schlackenschieber C treiben. Letzterer braucht

täglich nur zweimal geöffnet zu werden, um die angesammelten Schlacken zu entfernen.

In der Rostrinne und auf den einfassenden Terrassen entstehen keine Schlacken, weil

dort die Kohlen nicht vollständig verbrennen, sondern durch die frisch nachrückenden

langsam aber stetig nach allen Seiten auf den flachen Rost geschoben werden, wo sich

erst die vollständige Verbrennung derselben vollzieht.

Beim Beginn des Betriebes einer solchen neu hergestellten Feuerungsanlage müssen die

ersten Kohlen aus dem Füllkasten durch die Schnecke in die Rostrinne und auf den

Rost gebracht werden, indem man mit der Hand das Vorgelege k so lange in Betrieb setzt, bis der Rost ziemlich bedeckt ist. Dann wird

das Feuer, wie gewöhnlich, angezündet und so lauge mittels Handbetrieb mit frischen

Kohlen gespeist, bis der

Dampfdruck im Kessel die Höhe erreicht hat, welche für den Betrieb der vorhandenen

Maschine erforderlich ist. Die von unten stetig nachgeförderten Kohlen heben und

schieben die oberen brennenden Schichten nach beiden Seiten und nach dem hinteren

Theile des Rostes und ersetzen so regelmäſsig die verbrannte Kohle, ohne daſs dabei

der Feuerraum abgekühlt werden kann.

Um die Kohlen von Anfang an schnell über den ganzen Rost vertheilen zu können und die

Beweglichkeit des Kohlenhaufens zu erhöhen, wendet L.

Schultz nach dem Zusatzpatent (* Nr. 4745 vom 13. August 1878 ab) zuweilen

eine Platte J (Fig. 5 und

6 Taf. 39) mit hin- und hergehender Bewegung an. Dieselbe ruht auf

Zahnrädchen, welche auf den Zahnstangen n laufen,

während über derselben eine zweite Platte J liegt,

welche in das Rostlager eingelassen ist. Die Platte J

wird durch zwei Rädchen mittels der Pleuelstangen c in

Bewegung gesetzt.Nach dem neuesten Zusatzpatent * Nr. 6396 vom 18. Januar 1879 ersetzt L. Schultz die drehende Schraube zur Zuführung

des Brennmaterials auf den Rost durch einen in der Längenrichtung vor der

Feuerung angeordneten hin- und hergehenden Kolben oder Schieber (Maschinell

bewegter Kolben oder Schieber zur Beschickung eines Feuerungsrostes), welche

Einrichtung u.a. bereits Vicars (*1871 199 107) ausgeführt hat. Ist schon gar kein

logischer Zusammenhang zwischen dem Hauptpatent und diesem Nachtrag, demnach

auch kein Grund erkennbar, letzteren als ein Zusatzpatent zu behandeln, so

ist es nach Ansicht des Referenten mehr als fraglich, ob der Patentanspruch

auf einen Kolben oder Schieber zur Beschickung eines Feuerungsrostes in

Hinsicht der Neuheit unanfechtbar ist. Höchstens dürfte L. Schultz als Erfindung für sich beanspruchen

die Einschaltung eines retortenförmigen Raumes zwischen Fülltrichter und

Rost, welcher in der Patentzeichnung aber einfach als eine Aussparung des

Kesselgemäuers vor der Rostfläche erscheint.

Feuerungen mit selbstthätiger Aufschüttung der Kohlen und gleichzeitig bewegten

Roststäben zum Vorschieben der Brennstoffe und zur Reinhaltung der Rostfugen wurden

von Brunton (1823 11 204),

Hall (*1854 134 261),

Raymondière und Moriscet (*1856 139 349), Vicars (*1871 199 107), Henderson (*1877 225 321),

Holroyd Smith (*1878 230

453) und MacDougall (*1878 229 128) angegeben; daſs sich letztere bei richtiger Behandlung bewährt,

wurde bereits angeführt (1879 232 346). Brunton (*1823 11 267), Dalesme (*1823 12 163), Bodmer (*1835 58 464), Juckes (*1842 85 134. *1856

142 413) und Ducastel

(*1877 223 349) lassen den ganzen Rost vorschreiten.

Auch Regan läſst nach dem Scientific American Supplement, 1877 S. 1362 die aus

dem Fülltrichter A (Fig. 7 Taf.

39) auf den mittels der Walzen c bewegten Rost a fallenden Kohlen gleichmäſsig weiterschieben. Während

die Verbrennungsgase über die Feuerbrücke d schlagen,

fallen die ausgebrannten Schlacken in den Aschenraum B.

Fig.

8 zeigt den vorderen Theil des Rostes von oben. – G. Reichel in Chemnitz (*D. R. P. Nr. 4990 vom 5. Juli 1878) verbindet

einen solchen beweglichen Rost mit einem dahinter liegenden Planrost.

Johnson (*1823 9 406), Witty (*1835 57 182), Neville (*1840 76 95), Prosser (*1840 77 9), Hellmann (*1848 110 93), George (*1855 138 410), Silbermann (*1856 139 82),

Schwarz (1858 148 133),

Meiſsner (*1858 149

404), Fontenay (*1863 167

93) und Miguet (* 1869 194

32) lassen die Flammen an heiſsen Wänden oder durch Thonrohre hindurch oder aber

nach unten gehen, alles Vorrichtungen, die hinter den zuletzt besprochenen weit

zurückstehen. Auch das Zuführen von Luft mittels eines Gebläses, welches schon von

Palmer (*1824 13 312),

Blanchard (*1859 152

332), Walker (1871 199 423),

Tissot und Verdié

(*1876 219 388) u.a. (vgl. 1858 150 322. * 1878 227 124) vorgeschlagen wurde,

dürfte höchstens dann rathsam sein, wenn der Schornstein keinen Zug hat. Geradezu

verwerflich ist das Einführen von Wasser oder Dampf in die Feuerung, wie dies Thomas (*1838 68 241), Loyer und Dartois (1839

74 156), Jveson (1838

70 456. *1839 71 216), Chappe (*1840 77 254), Kymer und Leighton (*1844

91 170), Maire und Vallée (1860 158 192) Thierry u.a. versucht haben.

Im Anschluſs mögen hier noch folgende Vorschläge besprochen werden.

C. Schau will nach dem Bayerischen Industrie- und Gewerbeblatt, 1878 S. 296 einen cylindrischen drehbaren Rost A (Fig. 9 Taf.

39) anwenden. Auf dem Umfange der Rosttrommel von 1m,3 Durchmesser befinden sich in regelmäſsigen Zwischenräumen von 5 bis

10cm die breiten Roststäbe a und zwischen diesen eine Anzahl schmaler Roststäbe

c. Dadurch entstehen rings am Umfange der Trommel

zellenartige Vertiefungen, welche die aus dem Schütttrichter C durch die bewegliche Feder e zugeführten

Brennstoffe gegen das Herabrutschen schützen. Bei weiterer Drehung fallen die Kohlen

auf den Planrost B, von welchem die Schlacken durch die

Thür g entfernt werden; die Thür f dient zur Beobachtung des Feuers. Der Rost wird von

einer Riemenscheibe D aus oder aber mit der Hand in

Umdrehung versetzt.

I. MacDougall in Cladderton bei Manchester bemerkt in

seinem deutschen Zusatzpatent (Nr. 5951 vom 29. December 1878 ab), daſs man bei

seiner mechanischen Feuerung (* 1878 229 128) auſser den dort beschriebenen auch jede andere

Sorte von Roststäben, ob groſs oder klein, einfach, doppelt oder mehrfach und mit

oder ohne Schlitze gebrauchen könne, vorausgesetzt, daſs die Enden der Stäbe von der

richtigen Form sind, zu den anderen Theilen des Apparates passen und eine genügende

Luftmenge zulassen. Auch können die Roststäbe statt abwechselnd gruppenweise bewegt

werden. Die schiefe Stellung der offenen Schlitze an den Roststäben, mit welcher

dieselben auf dem Excenter aufliegen, macht die Anwendung eines Verschluſsbügels bei

der Aufwärtsbewegung der Roststäbe unnöthig.

O. Marland in Boston (*D. R. P. Nr. 5863 vom 23. Juli

1878) treibt zur Ausnutzung der Abzugshitze mittels

zweier Roots'scher Gebläse atmosphärische Luft durch Röhren, welche von den

abziehenden Feuergasen erhitzt werden, und dann theils unter den Rost, theils direct

in die Feuerung (vgl. D. Walker 1871 199 423).

J. H. Aufderheide in Kaiserslautern (*D. R. P. Nr. 3919

und Zusatz Nr. 4043 vom 16. December 1877) läſst von der Klappe g aus auf den Rosten e und

r (Fig. 10

Taf. 39) mittels Holz und Stückkohle ein kräftiges Feuer anzünden. Dann wird der

Trichter a mit Kohle gefüllt, welche von dem Roste e aus allmälig vergast. Das im Fülltrichter selbst

aufsteigende Gas geht durch die Oeffnung l und das Rohr

f, dann mit der Hauptmenge des Gases und der aus

der Oeffnung d zutretenden Luft über das hellbrennende

Feuer auf den Rosten e und r. Ist zur völligen Verbrennung noch nicht genug Luft vorhanden, so öffnet

man die Klappe h, damit durch den Kanal x vorgewärmte Luft eintritt. Läſst die Verbrennung

nach, so schiebt man durch die Klappe m mittels des

Hebels l die vergasten Kohlen auf den Rost e und von hier mittels des Hebels k auf den Rost r; die

Schlacken werden durch die Thür i entfernt. Zur

Beobachtung des Feuers ist schlieſslich die Oeffnung p

angebracht.

Kesselfeuerungen für Lohe und

Sägespäne sind bereits von Krafft (*1858 148 137. 1859 151 240), F. Wecker (*1872 203 163)

und Schedlbauer (*1875 216

395) angegeben. Andererseits haben Crampton (*1869 193 293. *1871 200 358) und

G. K. Stevenson (*1877 225 131) Vorrichtungen construirt, pulverförmige Kohle mittels

Luftstrahles in die Feuerung zu blasen, während A. Koch

(*1870 195 424) die Brennstoffe von oben einstreut. Der

letzterwähnten ähnlich ist die Zeltrostfeuerung von A. Godillot in Paris (*D. R. P. Nr. 4360 vom 12. Mai

1878). Unter jeder Schüröffnung G (Fig. 11 und

12 Taf. 39) steht die aus mehreren Flächen B

zusammengesetzte pyramidenförmige Rast, deren unterer Rand etwas von dem

horizontalen Rost A absteht, um von der Thür D aus durch den guſseisernen Kasten C zur Reinigung des Rostes ein Schüreisen einführen zu

können. Die von oben eingefüllten pulverförmigen Brennstoffe, Lohe o. dgl., rutschen

nach und nach auf der pyramidenförmigen Rast herunter und verbrennen, wegen der

gleichmäſsigen Luftvertheilung, ähnlich wie beim Treppenrost ziemlich

vollständig.

Schlieſslich möge noch erwähnt werden, daſs J. Siegert in Berlin (*D. R. P. Nr. 5778 vom 15. Mai

1878) den Vorschlag macht, die Kohlen mittels Knallgasgebläses zu entzünden.

Tafeln