| Titel: | Schussspulmaschinen von Rudolph Voigt in Chemnitz. |

| Autor: | E. L. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 453 |

| Download: | XML |

Schuſsspulmaschinen von Rudolph Voigt in

Chemnitz.

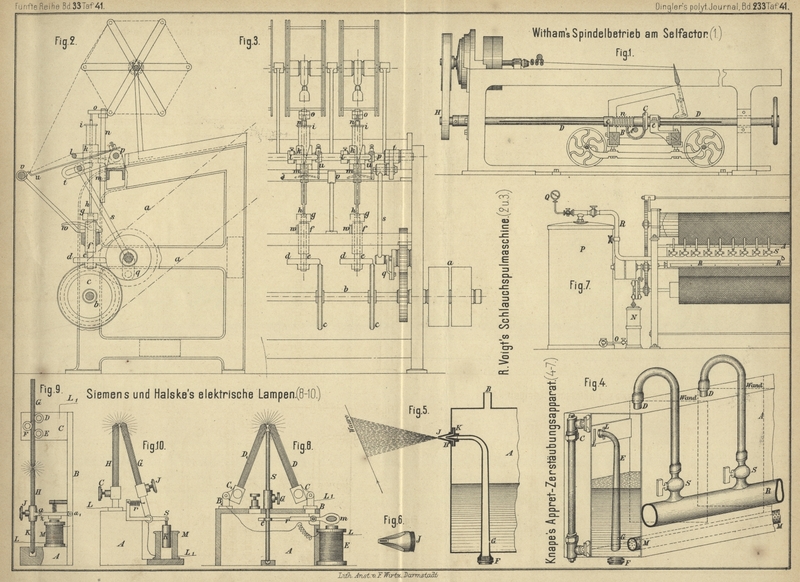

Mit Abbildungen auf Tafel 41.

R. Voigt's Schuſsspulmaschinen.

Auf der in Fig. 2 und

3 Taf. 41 dargestellten Maschine (*D. R. P. Nr. 1804 vom 8. Januar 1878)

wird das Garn in sehr steilen Windungen auf die blanke Spulmaschinenspindel

gewickelt. Aus der vollendeten Spule zieht man die Spulmaschinenspindel heraus und

legt diesen Kötzer in eine Webschütze ohne Spindel ein, worauf dieselbe gewöhnlich

durch einen Blechdeckel geschlossen wird. Der Faden zieht sich vom Anfang der

Schlauchspule ab, wird also von innen heraus abgewebt.

Die durch den Riemen a bewegte Welle b treibt durch stehende Scheiben c die horizontal liegenden Teller d, welche an hohlen Wellen e befestigt sind, die in Gestellbüchsen f

laufen und oben einen Kopf g tragen; letzterer ist

dreieckig gelocht, um in diese Oeffnung das untere Ende der Spulenspindel h einstecken und hierdurch auch diese drehen zu können.

Oben ist diese Spindel rund und schwach conisch anlaufend geformt, sowie an zwei

gegenüber liegenden Seiten abgeflacht, einmal, damit das darauf gewickelte Garn

möglichst der Drehbewegung der Spindel folgt, und anderntheils, damit man die gefüllte

Schlauchspule leicht von der Spindel abziehen kann. Letzteres wird übrigens durch

Herunterschieben der oben aufgesteckten Scheibe i noch

unterstützt. Der von dem Haspel kommende Faden läuft um den feststehenden Stab v herum nach dem in vertikaler Richtung beweglichen

Auge des Drahtes w und zuletzt über den

Fadenführerfinger l in den guſseisernen, unten engen

und oben weiten Trichter k. Dadurch, daſs l sich auf- und abbewegt und die Spindel sich dreht,

werden Garnschichten auf letztere gebracht, welche zunächst die Trichterhöhlung

ausfüllen und weiterhin die Spindel nach jedem Hochgang oder Tiefgang des

Fadenführers um eine Fadenstärke heben, so daſs sich die nachfolgende Schicht um

ebenso viel tiefer liegend auf die obere aufwickelt. Sehr wichtig ist hierbei, daſs

die Spulung eine feste sei. Man legt deshalb noch oben auf die Spindel eine

Eisenscheibe o auf, die mit einem Stab n verbunden ist, welcher in der Führung m senkrecht beweglich steckt und je nach der

Spulendicke und Garnstärke entsprechend schwer gemacht wird. Um die Unterschiede in

der Fadenabwickelung von dem Haspel und in der Aufwindung auf die Spindel der Weite

des Trichters entsprechend auszugleichen, ist der Stab u lose auf der Stange p befestigt; u senkt sich mit dem Garn, sobald die Fadenspannung

kleiner wird, und hebt sich mit ihm, wenn der entgegengesetzte Fall eintritt.

Reiſst der Faden, so fällt u ganz herunter und legt sich

auf den Arm w, welcher drehbar an f befestigt ist und unter den Kopf g der Spindelbetriebswelle greift. Der Stoſs von u gegen w genügt, um g einige Millimeter hoch zu stellen und den

Reibungsantrieb zwischen c und d aufzuheben. Es bleiben demnach die Theile d, e,

g, die Spindel h und die Spule stehen, wenn

der Faden reiſst. Ebenso erfolgt auch Stillstand der Spindel, wenn die Spule fertig

ist. Es geschieht dies in der bekannten Weise, daſs nach Vollendung der Spule die

Spindel h so weit nach oben gerückt ist, daſs ihr

unteres Ende aus dem Kopfe g austritt und dessen

Drehung nicht weiterhin folgt.

Den Auf- und Niedergang der Fadenführerfinger l, welche

an der oscillirenden Stange p befestigt sind, bewirkt

die Kurbel q; dieselbe erhält von der Welle b durch Stirnräder ihre Bewegung und überträgt diese

durch Schubstange s und Arm t auf die Stange p.

Wesentlich bei Herstellung von Schuſsspulen ist, daſs der Fadenführer l sehr schnell auf und ab geht, so daſs nur eine

höchstens zwei Windungen in eine conische Schicht sich legen. Dies ist hier erzielt

durch das Uebersetzungsverhältniſs von b zu q. Man wählt es zumeist 1 zu 1½ und macht die Scheiben

c doppelt so groſs als die Teller d, so daſs für eine Umdrehung der Kurbel q die Spindel 3 Touren zurücklegt, also für den

Hochgang oder Tiefgang des Fadenführers 1½ Garnwindungen auf die Spule kommen.

Ein Hauptübelstand bei allen älteren Spülmaschinen, welche zum Bewickeln von Spulen

mit conischem Ansatz dienen, ist der, daſs bei constanter Drehgeschwindigkeit der

Spulen der sich darauf wickelnde Faden mit sehr verschiedener Geschwindigkeit

angezogen wird und demgemäſs ruckweise von seinem Haspel abläuft; kommt der Faden

auf das starke Ende des Spulenconus, so wird er sich sehr schnell aufspulen; gelangt

hingegen der Faden zu dem schwachen Kegelende, so wird er sehr langsam angezogen.

Dieses Wechseln der Spulgeschwindigkeit führt sehr leicht zu Fadenbruch und schlecht

gewickelten Spulen, und machen sich solche Uebelstände namentlich bei schwachen

Garnen sehr fühlbar.

R. Voigt in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 1805 vom 10. Januar

1878) beseitigt dieselben (ähnlich wie Honegger bereits

in Wien 1873 sehen lieſs) an seinen Trichterspulmaschinen mit stehenden Spindeln

dadurch, daſs er zwischen die Schnurentrommel und die Antriebswelle zwei Stück

herzförmige Zahnräder einschaltet. Diese sind so construirt, daſs bei gleichmäſsiger

Drehung des treibenden Rades das davon getriebene sich ungleichmäſsig dreht, und

zwar zuerst mit zunehmender und alsdann mit abnehmender Geschwindigkeit. Es sind

ihre Halbmesser bezieh. Umfangsgeschwindigkeiten aus den verschiedenen Durchmessern

bezieh. Umfangsgeschwindigkeiten des conischen Ansatzes an der Spule berechnet, so

daſs die Trommel und die Spindeln mit ihren Spulen sich in solcher Weise drehen,

daſs die Umfangsgeschwindigkeit des Spulenconus an jeder Stelle des einlaufenden

Fadens immer eine gleich groſse ist.

E. L.

Tafeln