| Titel: | Elektrische Lampen von Siemens und Halske in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 458 |

| Download: | XML |

Elektrische Lampen von Siemens und Halske in

Berlin.

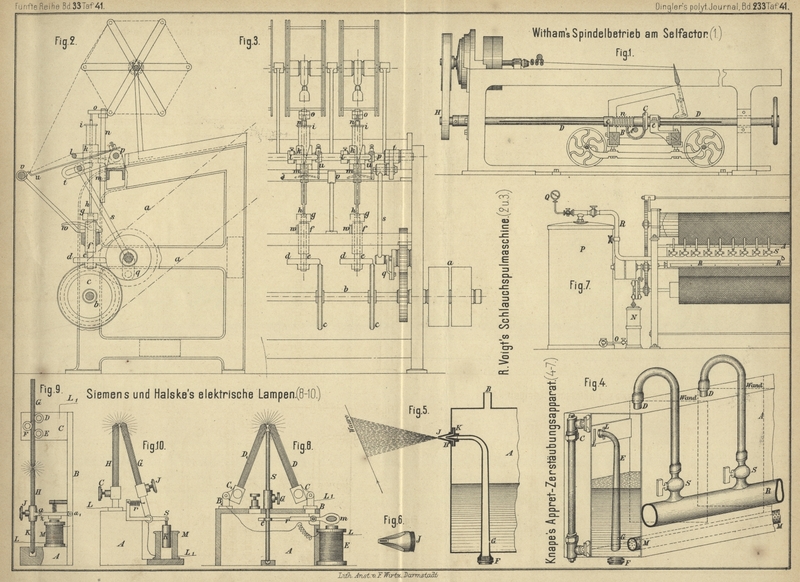

Mit Abbildungen auf Tafel 41.

Siemens und Halske's elektrische Lampen.

Das bekannte Haus Siemens und Halske hat im vorigen

Jahre einige neue Formen von elektrischen Lampen patentirt, welche einen

vortheilhaften Ersatz der theueren und an manchen Uebelständen leidenden Jablochkoff'schen Kerze (vgl. *1878 227 159. 229 335. 394) bieten

und zugleich eine Theilung des elektrischen Stromes ermöglichen.

Die erste dieser Constructionen (*D. R. P. Nr. 3947 vom 26. Juli 1878) ist in Fig.

8 Taf. 41 dargestellt. Auf einem Gestelle aus isolirendem Material A sind zwei Metallstücke C,

C1, welche zur Aufnahme der Kohlenstäbe D, D1 dienen, derart

drehbar befestigt, daſs die Spitzen der Kohlenstäbe durch ihr eigenes Gewicht und

durch jenes der Stücke C, C1 stets gegen einander gedrückt werden. Ein Stab S aus isolirendem oder schlecht leitendem und schwer schmelzbarem Material

wird in der Klemme G festgehalten; letztere trägt eine

Führungsstange, auf welche bei e der eine Arm des um

einen Zapfen drehbaren zweiarmigen Hebels r wirkt; der

andere Arm dieses Hebels trägt den Anker m des darunter

befindlichen Elektromagnetes E. Die Klemme B1 steht in leitender

Verbindung mit den Umwindungen von E, deren anderes

Ende sowie die Klemme B mit den vom Stromerzeuger

kommenden Leitungsdrähten L, L1 verbunden ist.

Wenn ein Strom den von L über E

B1

C1

D1

D C B L1 gebildeten

Stromkreis durchläuft und dadurch die Kohlenspitzen anfangen zu glühen, so wird der

Anker m angezogen, der Stab S ein wenig in die Höhe geschoben und dadurch die anfangs gegen einander

liegenden und sich berührenden Kohlenstäbe D, D1 um die Dicke des Stabes S von einander entfernt. Hierdurch entsteht, wenn der Strom die genügende

Stärke besitzt, um diese Entfernung überwinden zu können, an der Spitze der

Kohlenstäbe der elektrische Lichtbogen, dessen Gröſse durch die Stärke des Stabes

S bestimmt ist. Der Stab S, welcher anfangs so zu richten ist, daſs er in gehobenem Zustande nicht

über die Spitze der Kohlenstäbe D, D1 vorsteht, wird unter dem Einflüsse der Hitze

gleichzeitig mit den verbrennenden Kohlenstäben verbraucht, so daſs die drei an der

Spitze zusammenstehenden Enden von D, S und D1, so lange der Strom

überhaupt in Wirksamkeit ist, eine bestimmte gegenseitige Stellung zu einander

einnehmen.

Die Lampe ist selbstthätig und gelangt sofort und ohne jede Beihilfe zur Wirkung,

sobald die Leitung, in welcher sie eingeschaltet ist, ein Strom von hinreichender

Stärke durchläuft. Erlischt durch irgend einen Zufall der Lichtbogen, so wird der

elektrische Strom dadurch unterbrochen, der Anker m

fällt ab und der Stab S fällt etwas herunter; die

Kohlen kommen dadurch wieder mit einander in Berührung; der Strom wird von Neuem

hergestellt, wodurch der Anker wieder angezogen, der Stab S in die Höhe geschoben und durch Trennung der Kohlenstäbe der Lichtbogen

neuerdings entzündet wird. Es kann daher durch Oeffnen und Schlieſsen des Stromes

ganz nach Belieben die Lampe ausgelöscht und wieder angezündet werden. Es können

sowohl in einen und denselben Stromkreis hinter einander, als auch in mehrere von

denselben Polklemmen der Lichtmaschine ausgehende parallele Schlieſsungskreise

mehrere solche Lampen neben einander eingeschaltet werden, ohne sich gegenseitig zu

stören. Im Vergleiche zu den Jablochkoff'schen Kerzen bietet dies den Vortheil,

daſs, wenn durch irgend einen Zufall in einer der Lampen das Licht erlöschen sollte,

dasselbe sich sofort von selbst wieder herstellt.

Eine weitere Verbesserung der elektrischen Lampen besteht in der Construction

elektrischer Lampen mit oscillirenden Kohlenspitzen.Vgl. Thomson und Houston's Lampe * 1879 232

235. Alle bisher bekannten Lampenconstructionen leiden an dem

Uebelstande, daſs ein Stromkreis auch nur eine Lampe enthalten darf, weil bei

Einschaltung mehrerer Lampen die mechanische Regulirung der einen Lampe störend auf

die anderen einwirkt. Bei den Jablochkoff'schen Kerzen wieder, welche einer

mechanischen Regulirung nicht bedürfen, unterbricht das Erlöschen einer Lampe den

Stromkreis dauernd und hat daher das Erlöschen aller eingeschalteten Lampen auf

längere Zeit zur Folge. Diese beiden Uebelstande werden nun bei den neuesten Lampen

(*D. R. P. Nr. 3966 vom 26. Juli 1878) dadurch beseitigt, daſs der eine oder beide

Kohlenstäbe in eine ununterbrochene, sehr schnelle schwingende Bewegung versetzt

werden, während gleichzeitig einem oder beiden ein andauerndes Streben zur

Annäherung an einander ertheilt wird. Die Schwingungen können auf rein mechanischem

Wege erzielt werden; doch ist es vorzuziehen, unter Anwendung einer Lichtmaschine

mit Wechselströmen sie durch Einwirkung dieser Ströme selbst auf Elektromagnete zu

erzeugen.

Auf einem festen Klotze A (Fig. 9 Taf.

41) ist eine Metallplatte B angebracht, und an deren

oberem Ende ein Träger C isolirt befestigt, welcher die

Führungsscheiben D, E und F trägt; zwischen letzteren gleitet der eine Kohlenstab G der Lampe durch sein eigenes Gewicht so weit abwärts,

bis er gegen den anderen Kohlenstab H trifft. Derselbe

ist in der Klemme J befestigt, die einerseits mit der

Führungsstange K und andererseits mit dem an den Zapfen

a und a1 beweglich befestigten Stabe z verbunden ist, welcher über dem Kerne des auf dem

Klotze angebrachten Elektromagnetes M einen Anker aus

weichem Eisen trägt.

Wenn ein elektrischer Strom von fortwährend wechselnder Richtung, wie er von den

einfachen magneto-elektrischen Maschinen ohne Commutation erzeugt wird, bei K in die Lampe eintritt und in der Richtung

L M z J H durch den Kohlenstab G über C durch die Leitung L, wieder austritt, bewirkt er im Elektromagnet M ein fortwährendes Entstehen und Wiederverschwinden

des Magnetismus, sowie einen steten Polwechsel, so daſs der Anker z durch den Einfluſs dieser Wechselströme so lange in

rasche Schwingungen versetzt wird, als der Strom wirksam ist. In Folge dessen bewegt

sich der Kohlenstab H sehr rasch auf und ab. Der obere

Kohlenstab G, der sich auf den unteren stützt, kann in

Folge der Trägheit seiner Masse den sehr schnellen Schwingungen von H nicht folgen; er kommt vielmehr, durch sein eigenes

Gewicht getrieben, mit dem unteren Stabe jedesmal nur dann in Berührung, wenn dieser

seine höchste Stellung einnimmt, und rückt langsam abwärts, wenn die beiden Kohlen

durch Abbrennen der Spitzen sich entsprechend verkürzen. Die Kohlenspitzen

verbrennen in der Hitze des Lichtbogens, welcher jedesmal dann auftritt, wenn die

untere Kohle ihre höchste Stellung verlassen hat und auſser Berührung mit der oberen

Kohle gekommen ist. Die Bewegung des unteren Kohlenstabes ist aber so rasch, daſs

das Auge diese Unterbrechungen am Lichtbogen nicht wahrnehmen kann und durchaus den

Eindruck eines stetigen Lichtes erhält.

Fig.

10 Taf. 41 zeigt eine andere Form einer solchen Lampe. Der gegen den Klotz

A isolirte Kohlenstab H steht in senkrechter Stellung fest; der Stab G dagegen wird durch die Feder r gegen H hingezogen. An dem Ende S des Kohlenträgers J sitzt der Magnet K, der in der Drahtspule M

lose hängt und durch die Wechselströme innerhalb der Spule auf- und abwärts

schwingt. In Folge des Abbrennens der Kohlen neigt sich der schwingende Kohlenstab

G, wobei der Magnet oder Eisenstab zwar seine

Höhenlage in der ihn umgebenden Drahtspule beständig ändert, ohne daſs dies jedoch

auf die durch den elektrischen Strom erzeugten Vibrationen selbst irgend einen

Einfluſs ausübt.

Tafeln