| Titel: | Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 463 |

| Download: | XML |

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement

und Gyps.

(Fortsetzung des Berichtes von S. 382 dieses.

Bandes.)

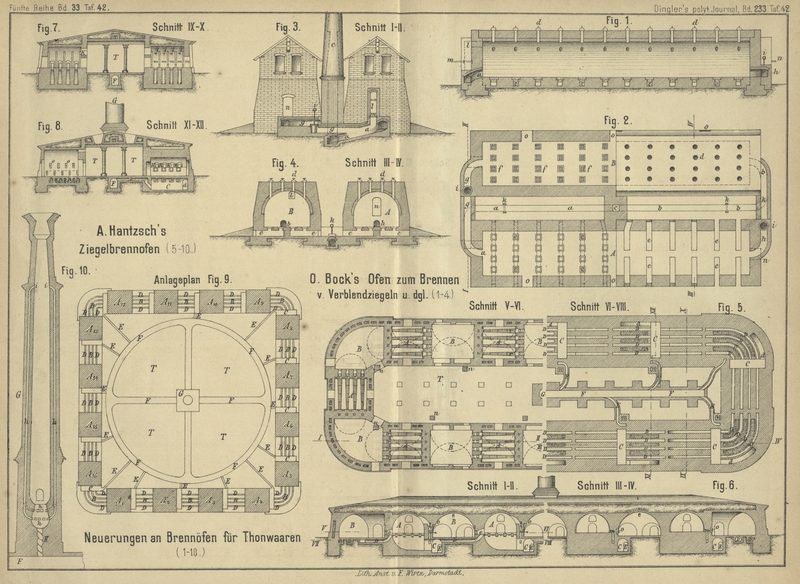

Mit Abbildungen auf Tafel 42.

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und

Gyps.

O. Bock (*D. R. P. Nr. 4222 vom 9. Juni 1878) hat auch

einen Ofen zum Brennen von Verblendziegeln und anderen

Thonwaaren construirt. Wie die Schnitte Fig. 1 bis

4 Taf. 42 zeigen, besteht der Ofen aus zwei gesonderten Abtheilungen A und B, welche durch die

theilweise unterirdischen Kanäle a und b mit dem Schornstein c in

Verbindung stehen. Die Befeuerung geschieht von oben durch die Heizlöcher d, während die erforderliche atmosphärische Luft durch

die Kanäle e zutritt, welche von auſsen unter der

Ofensohle zu je zwei senkrecht unter den Heizlöchern angebrachten Rosten f führen.

Zur Inbetriebsetzung des Ofens wird die Abtheilung A mit

den zu brennenden Thonwaaren vollgesetzt, indem um die Roste herum Heizschachte

senkrecht bis nahe unter die Heizlöcher aufgebaut werden. Dann mauert man die drei

Einkarrthüren o und die Oeffnung n zu, schlieſst die Glockenschieber i der die beiden Ofenabtheilungen verbindenden Kanäle

g und h und öffnet den

Schieber k im Fuchse a.

Das Anzünden geschieht mittels leicht brennbarer Stoffe, welche auf den Rosten der

beiden, der Oeffnung n am nächsten gelegenen, offenen

Kanäle e aufgehäuft wurden; die übrigen Kanäle sind

geschlossen. Der Schmauch- und Dampfkanal l wird erst

dann mittels des Schiebers m verschlossen, wenn die

Feuchtigkeit ausgetrieben ist. Sobald das Feuer, welches durch Nachheizen von oben

durch die Heizlöcher d im Gange gehalten wird, so

kräftig geworden ist, daſs die Steine über dem dritten Kanal anfangen zu glühen,

wird auch hier geheizt und werden die vorgemauerten Kanalthüren in demselben

theilweise geöffnet, während der erste Kanal wieder zugemauert wird. Erst nachdem

das Feuer beinahe bis nach dem entgegengesetzten Ende des Ofens gelangt ist, wird

der Verbindungskanal g zwischen dem brennenden Ofen A und dem zweiten B,

welcher bis dahin gefüllt und zugemauert sein muſs, durch Ziehen des

Glockenschiebers i geöffnet, der Schieber k im Kanäle a geschlossen

und im Kanäle b geöffnet, so daſs die Wärme jetzt die

Abtheilung B durchströmen muſs. Sobald die

Ofenabtheilung A abgebrannt ist (in der angenommenen

Ofengröſse von 24m Länge etwa 10 Tage nach dem Anzünden) und zur

Abkühlung gelangen kann, wird die Oeffnung n geöffnet

und die noch vorhandene Wärme in die Abtheilung B

eingezogen, um dort die Steine auszutrocknen und vorzuwärmen. Ist die Abtheilung A abgekühlt, so wird der Glockenschieber t im Verbindungskanale g

geschlossen und die Abtheilung B in derselben Weise

angefeuert und ausgebrannt wie die erste, welche während der Zeit ausgeschoben und

wieder gefüllt wird.

Der Ziegelbrennofen mit Rostfeuerung von A. Hantsch zu Miersdorfer Ziegelhütte (* D. R. P. Nr.

4454 vom 3. Mai 1878) besteht aus einzelnen Ofencapellen A mit dazwischen liegenden Trockenräumen B,

wie der Grundriſs, Längsschnitt und die beiden Querschnitte Fig. 5 bis

8 Taf. 42 eines Zehnkammerofens und der Grundriſs Fig. 9 eines

Ofens mit 16 Kammern zeigen. Die mit Mannlöchern zum Reinigen versehenen Kammern

stehen durch die 4 Heizkanäle D, welche den

Rostfeuerungen r entsprechen, und den Rauchsammlern C in Verbindung. Aus letzterer kann die während des

Betriebes abgesetzte Flugasche durch die Thüren d

entfernt werden. Jede Ofenkammer kann mit dem Schornstein G und dem Rauchsammler F durch die Kanäle E und deren Zugangsöffnungen n verbunden und auch ganz aus dem Betriebe ausgeschaltet werden.

Befindet sich der Ofen im Betriebe und ist z.B. die Kammer A1 (Fig.

9) leer, während A2 bis A9

fertig gebrannte, A14

bis A16 frisch

eingesetzte Steine enthalten, die Kammern A10 bis A13 aber im Vollfeuer stehen, so tritt die äuſsere

Luft in die offene Kammer A1 ein und geht durch die Heizröhren D und

sämmtliche Kammern, um von A16 aus in den Schornstein zu entweichen. In den Kammern A2 bis A9 sind mittels der

Sandtrichter o die Abzugskanäle l geschlossen und m geöffnet, die Klappen e zu den Kanälen D

heruntergelassen, so daſs die Luft die fertigen glühenden Steine durchzieht, abkühlt

und dadurch entsprechend vorgewärmt unter die Feuerungsroste der Kammer A10 bis A13

gelangt; hier sind die Abzugskanäle l offen, m geschlossen, am Ende der Feuerung werden aber die

Kanäle l geschlossen, m

geöffnet und die Stellklappen e heraufgezogen.

In den Kammern A14 bis

A16 sind die Abzugskanäle l und m geöffnet, die

Klappen e heruntergelassen; der Fuchs von A16 steht in Verbindung

mit dem Schornstein, während die Verbindung der anderen Kammern mit demselben

geschlossen und die Heizkanäle der Kammern A1 abgesperrt sind. Die

abgehenden Gase durchziehen daher die frisch eingesetzten Steine, schmauchen

dieselben vor und gehen angeblich mit nur 30° von A16 durch den Fuchs E

und den Rauchsammler F in den Schornstein. Nach je 24

Stunden rückt der Betrieb um eine Kammer weiter, so daſs dann Kammer A2 ausgekarrt ist, A1 mit frischen Steinen

besetzt wird u.s.f.

Der Schornstein G (Fig. 10)

zeigt sonderbarer Weise an seiner Mündung eine schraubenförmig aufsteigende Form H, welche sich nach oben erweitert und angeblich den

abgehenden Gasen eine drehende Bewegung gibt. Oberhalb dieses im Verhältniſs zum

Rauchsammler F jedenfalls zu engen

Schraubenmutterganges ist eine birnförmige Centralkammer, in welcher auſser der

gerade aufsteigenden Schornsteinröhre noch eine Anzahl enger Ventilröhren h einmünden, welche bei i

wieder austreten und deren erwärmte Luft die gerade aufsteigenden Gase erwärmen und

somit den Zug befördern soll.

Tafeln