| Titel: | Max Lahaussois's Packpresse für Heu, Wolle u. dgl. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 22 |

| Download: | XML |

Max Lahaussois's Packpresse für Heu, Wolle u.

dgl.

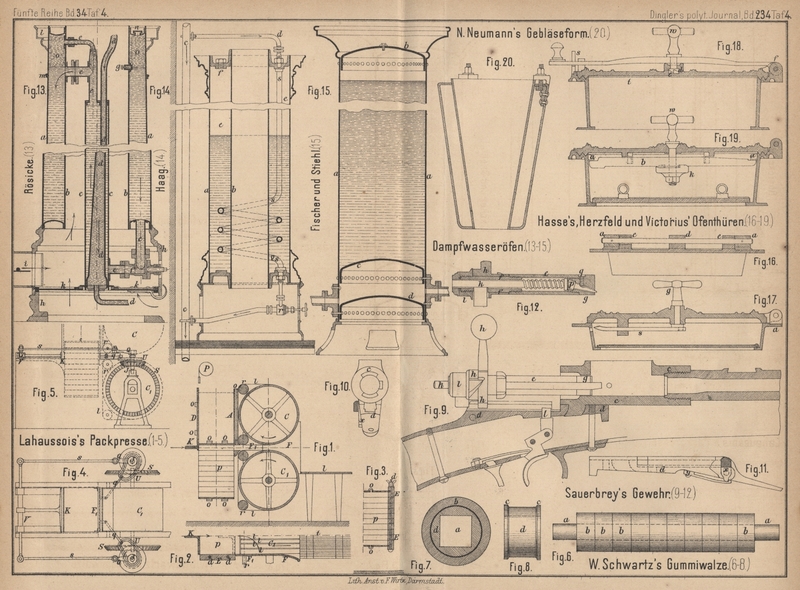

Mit Abbildungen auf Tafel 4.

Lahaussois's Packpresse für Heu, Wolle u. dgl.

Bisher wurden Heu, Wolle und ähnliche Materialien in prismatischen Kästen

zusammengepreſst, wobei sich jedoch der Druck nach innen in Folge der Reibung der

Theile unter einander nur unvollkommen fortpflanzte, so daſs trotz des hohen

Kraftaufwandes der Ballen doch nicht die gehörige Dichtigkeit erhielt. Max Lahaussois in Paris (* D. R.

P. Nr. 3637 vom 4. September 1877) wendet deshalb ein ganz neues Verfahren an, darin

bestehend, das Material in einzelne Kuchen (Bündel) zu pressen, welche sich bei

geringerem Kraftaufwand gleichförmiger zusammendrücken lassen, und diese Bündel dann

zu einem Ballen zu vereinigen. Er bedient sich hierzu der in Fig. 1 bis

5 Taf. 4 skizzirten Maschine.

Das Material wird partienweise auf einen Tisch t

aufgegeben, welcher es zwei gegen einander sich drehenden Walzen C, C1 zuführt. Diese in

einem gewissen Abstand über einander gelagerten, seitlich durch trichterförmig

ausgebogene Leitwände F eingeschlossenen Walzen sind

mit eingedrehten Rillen versehen, in welchen die auf den Leitwalzen r geführten endlosen Stahlbänder l liegen. Diese als „Schieber“ bezeichneten

Bänder führen das von den Walzen erfaſste und zusammengedrückte Material in

horizontaler Richtung weiter und werden hierbei durch zwei Klappen unterstützt,

welche von den hinteren, nach innen drehbaren Theilen F1 der Leitwände F gebildet werden (Fig. 2). Sie

schieben das gepreſste Material in den „Sammler“, welcher aus einer Anzahl

Blechplatten p besteht, die durch seitlich

zwischengelegte, mittels Bolzen d (Fig. 3) mit

einander verbundene Holzleisten E in einer dem lichten

Walzenabstand entsprechenden Entfernung von einander gehalten sind. Es werden auf diese Weise

zweiseitig offene Zellen gebildet, welche beim ruckweisen Heben des Sammlers mittels

einer in den Figuren nicht angegebenen Aufzugs Vorrichtung nach einander vor die

Oeffnung des Schiebers gestellt werden, um einen Preſskuchen aufzunehmen. Die

hintere Oeffnung der in der Füllung begriffenen Zelle ist durch einen Kolben K geschlossen, welcher beim Beginn der Füllung ganz in

dieselbe geschoben ist, bei fortschreitender Füllung sich aber zurückzieht. Die

erforderliche Bewegung erhält er vermöge seiner Verbindung mit den Kurbeln Q durch die Stangen s und

das im Gestell geführte Querstück V (Fig. 5). Die

Kurbeln Q sitzen auf verticalen Wellen J, welche durch Kegelräder S von der unteren Walze C1 aus gedreht werden. Dieselben tragen noch

je eine Nuthscheibe U, in welche die mit Rollen

versehenen Enden der an den Klappen F1 hängenden Stangen q

greifen. Diese Nuthscheiben beginnen die Klappen aus ihrer ursprünglichen Lage (Fig.

4) in Drehung zu setzen, wenn der Kolben K

bis zur Mitte der Zelle zurückgegangen, letztere also ebenso weit gefüllt ist. Die

Klappen fassen hierbei den letzten Theil des Preſskuchens, welcher meist nicht

genügend zusammengedrückt ist, um von den Walzen allein fortgeschoben zu werden. Sie

gelangen nach einer Drehung um 90° endlich in die aus Fig. 5

ersichtliche Lage, während der Kolben K gänzlich aus

der Zelle zurückgetreten ist. Nun wird die gefüllte Zelle durch die

Aufzugsvorrichtung gehoben, damit die nächste vor die Füllöffnung gelangen kann.

Erstere tritt hierbei zwischen die verticalen Wände A,

D (Fig. 1),

damit sie von allen Seiten begrenzt ist und ihr Inhalt seine Pressung behält.

Sind auf diese Weise nach einander alle Zellen gefüllt, ist der Sammler also

vollständig zwischen die Wände A, D gehoben, so werden

um denselben zunächst zwei Drähte gelegt. Letztere werden durch Lücken geschoben,

welche zwischen den aus je drei durch Bügel o mit

einander verbundenen Theilen der Wände A, D sowie des

Bodens und der Deckplatte des Sammlers frei bleiben. Die Drähte werden dann an der

oberen Ballenseite zusammengehängt und die Bindung durch Anziehen mittels der Rolle

P (Fig. 1) noch

vervollständigt. Nun muſs der gebundene Ballen aus dem Sammler entfernt werden. Zu

diesem Zwecke löst man die Schrauben d, welche die

Seitenleisten E verbinden, um diese selbst mit den

Platten p zwischen den einzelnen Preſskuchen

herausziehen zu können. Mit der untersten Leiste wird dem Boden des Sammlers seine

Stütze entzogen, weshalb sich derselbe um ein Gelenk am gegenüber liegenden Klotz

nach abwärts dreht; der gleichfalls los gemachte Deckel dagegen bleibt in

horizontaler Lage, da sein Gelenk nur gestattet, ihn aufwärts, nicht aber auch

abwärts drehen zu können. Endlich wird auch die Wand D

unten ausgehängt und seitwärts gedreht und der nun nicht weiter gehaltene Ballen

weggenommen.

Wie aus der ganzen Einrichtung der Maschine erklärlich, muſs der Arbeiter das

Material in gewissen Pausen aufgeben. Den Zeitpunkt für die neue Füllung kann er aus

der Stellung der Nuthscheiben U erkennen. Uebersieht er

denselben, so kann er die Walzen mittels eines Hebels ausrücken und den Aufzug,

welcher den Sammler bereits gehoben hat, in seine frühere Stellung zurückführen.

H–s.

Tafeln