| Titel: | Uhren mit verborgenem Gehwerk; von E. Rosset in Paris und von Théodore in Bry-sur-Marne. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 30 |

| Download: | XML |

Uhren mit verborgenem Gehwerk; von E. Rosset in

Paris und von Théodore in

Bry-sur-Marne.

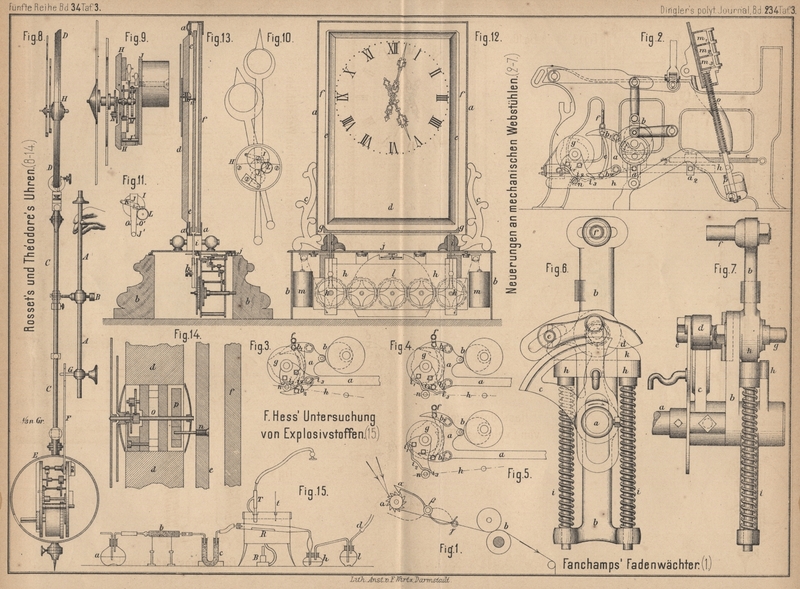

Mit Abbildungen im Text und auf Tafel 3.

Rosset's und Théodore's Uhren mit verborgenem Gehwerk.

Textabbildung Bd. 234, S. 30Rosset's Uhr fällt schon durch ihr gefälliges

Aeuſsere in die Augen. Eine Statuette hält, wie aus nebenstehender Abbildung

ersichtlich, in der einen Hand eine horizontale Achse, um welche ein

Compensationspendel schwingt; letzteres trägt an seinem unteren Ende, statt der

gewöhnlichen Linse, eine Kugel und oberhalb der Schwingungsachse ein kreisrundes

Glaszifferblatt mit Stunden- und Minutenzeiger. Selbst bei genauester Untersuchung

ist eine Verbindung zwischen der Zeigerbewegung und dem treibenden Uhrwerk, welches

seinen Sitz der Kugel hat, nicht zu entdecken. Eine solche im Inneren besteht auch,

wenigstens im Sinne einer mechanischen Transmission, in der That nicht und dennoch

ist ein Zusammenhang auf folgende sinnreiche Weise hergestellt.

Fig.

8 Taf. 3 zeigt die Uhr, mit Hinweglassung der Statuette, in der

Seitenansicht, die Pendelkugel selbst im Durchschnitte. Der in doppelter wirklicher

Gröſse ausgeführte Verticalschnitt Fig. 9 dient

zur Veranschaulichung des in der Zeigernabe eingeschlossenen kleinen Mechanismus.

Fig. 10 ist die in wirklicher Gröſse dargestellte hintere Ansicht der

beiden Zeiger mit ihrem Mechanismus. A ist die von der

Hand der Statuette gehaltene feste Stange mit der horizontalen Schwingungsachse B des Compensationspendels C. Die Schwingungen des letzteren werden durch ein in der Kugel E verborgenes Uhrwerk mit gewöhnlicher Steigradhemmung

auf folgende einfache Weise hervorgebracht. Von dem einen Ende der Ankerachse

erstreckt sich durch eine Oeffnung der Kugel, hinter der Pendelstange C, eine dünne Stange F

aufwärts, welche mit ihrem gabelförmigen Ende einen kleinen, an der Stange A angebrachten Stift G

umfaſst. Da nun die Gabel F durch diesen Stift an der

freien Schwingung gehindert wird, das Pendel C aber

nicht, so muſs das letztere unter dem Einflüsse des Uhrwerkes schwingen.

Im Innern der Nabe, worin die Zeigerachsen sich drehen, befindet sich ein kleines cylindrisches

Gewicht J am Ende eines um den Zapfen J' drehbaren Hebels. Jedesmal, wenn das Zifferblatt bei

erfolgender Pendelschwingung nach der rechten und linken Seite sich neigt, kippt

dieses Gewichtchen, sobald der Hebel JJ' seine

senkrechte Lage überschreitet, innerhalb des durch die Stifte O und O' gestatteten

Spielraumes nach der einen oder der anderen Seite um. Dabei schiebt die Sperrklinke

K (Fig. 11)

das Sperrrad L jedesmal um einen Zahn weiter. Dieses

aber theilt die Bewegung, durch das eingeschaltete Räderwerk M verlangsamt, dem Minutenzeiger mit, von welchem sie mittels eines sehr

kleinen Zeigerwerkes N (Fig. 9) auf

den Stundenzeiger übertragen wird.

Théodore's Uhr ist auf Taf. 3 in Fig. 12 zum

Theil in der Vorderansicht, zum Theil im DurchschnitteDurchnitte, in Fig. 13 in

dem senkrecht zu Fig. 12

geführten Verticalschnitte dargestellt. Fig. 14 ist

eine vergröſserte Ansicht des kleinen, in der Zeigernabe verborgenen Minutenwerkes.

Von einem Sockel b erhebt sich ein rechtwinkeliger

Metallrahmen a als Einfassung einer durchsichtigen

Glastafel d, auf welcher das Zifferblatt markirt ist.

Beide Zeiger sind in einer in das Glas befestigten Nabe gelagert, welche

augenscheinlich zu klein ist, um ein vollständiges Uhrwerk einschlieſsen zu können.

Wie bei Rosset's und bei E.

Roberts' mysteriöser Uhr (*1877 225 143) liegt

auch hier für den Betrachter das Räthselhafte in dem Umstände, daſs ein Zusammenhang

der Zeigerbewegung mit irgend einer bewegenden Kraft scheinbar nicht vorhanden ist.

Ein im Sockel b untergebrachtes Uhrwerk setzt das

Zahnrad l und durch Vermittlung zweier Zwischenräder

die beiden Excenter k in Bewegung und zwar so, daſs sie

genau in 1 Stunde eine Umdrehung machen. Die Excenter aber wirken mittels zweier

Schubstangen auf eine ebenfalls im Sockel angeordnete Platte h und ertheilen dieser eine derartige Parallelbewegung, daſs alle Punkte

derselben innerhalb 1 Stunde gleiche Kreise beschreiben. Zwei verticale Stangen i übertragen diese Bewegung auf eine horizontale Leiste

g, welche in einer Nuth den unteren Rand einer nahe

hinter der Glastafel d angeordneten zweiten Glastafel

e aufnimmt. Die Folge ist, daſs auch die letztere

Glastafel die kreisende Parallelbewegung der Platte h,

mit welcher sie durch die Stangen i fest verbunden ist,

mitmachen und jeder ihrer Punkte den gleichen kleinen Kreis in 1 Stunde beschreiben

muſs. Da aber die Ränder der Tafel e durch die

Metallfassung a hinreichend verdeckt sind, so ist die

Bewegung dieser Tafel durch die vordere Glastafel hindurch um so weniger

wahrzunehmen, da sie ohnedies eine sehr langsame ist. Der obere Tafelrand e gleitet zwischen zwei kleinen federnden Streifen

(Fig. 13). Ein dritte feststehende Glastafel f dient lediglich zum Schutz der mittleren beweglichen.

An einer passenden Stelle der Tafel e ist ein kleiner

Zapfen n (Fig. 14)

eingelassen. Dieser Zapfen, welcher selbstverständlich an der kreisenden Bewegung der Tafel

theilnimmt, vertritt bezüglich der kleinen, an der Achse o des Minutenzeigers sitzenden Scheibe p die

Stelle eines Kurbelzapfens und ertheilt somit dem Minutenzeiger eine mit dem Uhrwerk

des Sockels synchronische Bewegung. Zum Ausbalanciren des Trägers und der Glastafel

e dienen die Gegengewichte m. Das Uhrwerk ist an die horizontale Sockeldeckplatte j befestigt. Die Verzierung c dient zur Erhöhung der Stabilität des Rahmens a. (Nach dem Bulletin de la Société Encouragement,

1879 Bd. 6 S. 346.)

Tafeln