| Titel: | Sauerbrey's Gewehr mit Cylinderverschluss. |

| Autor: | F. H. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 32 |

| Download: | XML |

Sauerbrey's Gewehr mit Cylinderverschluſs.

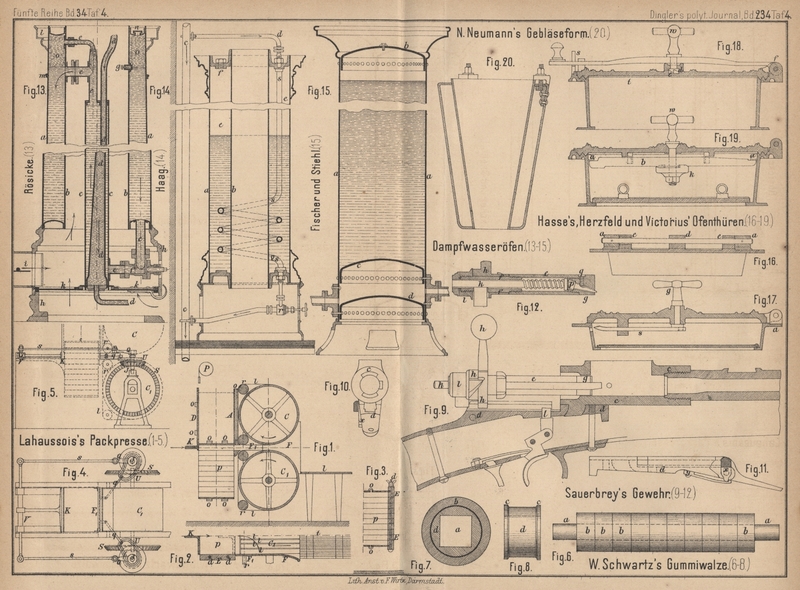

Mit Abbildungen auf Tafel 4.

Sauerbrey's Gewehr mit Cylinderverschluſs.

Unter Nr. 1925 (vom 22. December 1877 ab) ist im Deutschen Reiche ein zur Klasse der

Cylinderverschlüsse gehöriges Hinterladegewehr patentirt worden, dessen Erfinder

sich bereits vor mehr als 30 Jahren einen bedeutenden Ruf als Waffenconstructeur

gemacht hat. Es ist dies der Waffenfabrikant V.

Sauerbrey in Basel. Derselbe verfolgt bei dem vorliegenden Systeme die

Idee, gewissermaſsen ein Zwischenglied zwischen Einzellader und Magazingewehr zu

schaffen und den Soldaten in den Stand zu setzen, wenigstens zwei Schüsse schnell

hinter einander abgeben zu können, ohne das Gewehr von Neuem aus der Patrontasche

laden zu müssen. Auf Taf. 4 zeigen Fig. 9

Verticallängenschnitt und Seitenansicht der geöffneten Waffe, Fig. 10 das

Schlöſschen von hinten, Fig. 11

Seitenansicht des Schwanzstückes mit Schlüssel und Fig. 12

einen Längenschnitt der beweglichen Kammer.

Wie bei allen Cylinderverschluſsgewehren ist auf das hintere Laufende eine Hülse

aufgeschraubt, welche wie die sonst gebräuchliche nicht nur mit einer Oeffnung zum

Einführen und Auswerfen der Patrone versehen ist, sondern auch eine Verstärkung auf

der oberen Seite und in dieser eine Oeffnung zur Aufnahme der einzuladenden Patrone

bezieh. zur Aufnahme einer Reservepatrone und ferner an der rechten Seite eine

Oeffnung besitzt, welche der durch den Auszieher zurückgeschobenen Patrone einen

Ausweg bietet. Hinten verengt sich die Hülsenbohrung absatzartig und sind in dieser

Verengung zwei gegenüber stehende Nuthen ausgefräst, welche zum Durchlassen

gleichgeformter Ansätze des Schlöſschens bestimmt sind. Das hintere Ende der Hülse

greift in eine Auslassung eines besonderen getrennten Schwanzstückes. Letzteres

besitzt in seiner oberen Fläche eine Längsnuth, welche als Leitrinne für den Flügel

des Schlagbolzens k und einen der Ansätze des

Schlöſschens h dient. Durch diese Einrichtung wird

letzteres verhindert, sich um seine Längenachse zu drehen, und ihm nur eine geradlinige Vorwärts- oder

Rückwärtsbewegung gestattet. An der rechten Seite des Schwanzstückes d ist der sogen. Schlüssel x angebracht, welcher durch die Feder y (Fig.

11) in seinen verschiedenen Stellungen festgehalten wird. Der Schlüssel

verhindert in aufgerichteter Stellung, daſs die Kammer ganz die Hülse verläſst,

sobald sie zum Laden zurückgezogen wird. Ist derselbe nach vorn niedergelegt, so

kann die Kammer nach hinten aus der Hülse entfernt werden.

Die Kammer c besteht aus dem mittleren Cylinder e (Fig. 12),

welcher die Spiralfeder enthält, und aus dem hinteren Cylinder f, in welchem sich der Schlagbolzen k bewegt. Beide Theile sind mit einander verschraubt.

Auf das andere Ende der Kammer ist der gewöhnliche Verschluſskopf g geschraubt; an ihm ist in einer Auslassung der

Auszieh er befestigt. Der Kopf nimmt einen kurzen Schlagstift p auf, dessen Bewegung durch eine Schraube q begrenzt wird. Auf das hintere Ende der Kammer ist

das Schlöſschen h geschoben. Dasselbe besitzt einen

Griff zur Handhabung, am vorderen Ende die bereits erwähnten zwei Ansätze, welche

die Kammer bei dem Schusse auf der Stelle festhalten, und am hinteren Ende, wie das

Mauser-System, eine Schraubenfläche, durch welche bei dem Drehen des Schlöſschens

der Schlagbolzen zurückgedrückt und die Spiralfeder gespannt wird. Das Schlöſschen

kann sich um die Kammer drehen und wird auf ihr durch die Schraubenmutter l gehalten. Der Schlagbolzen k besitzt an seiner unteren Seite einen Flügel, welcher an seiner

Vorderseite nach links abgerundet ist und zum Spannen der Waffe bestimmt ist.

Was nun das Zusammenwirken der Schloſs- und Verschluſstheile betrifft, so wird behufs

Oeffnens das Schlöſschen nach links gedreht. Hierbei trifft seine schiefe Fläche den

Schlagbolzenflügel, drückt ihn zurück, wodurch die Spiralfeder gespannt wird. Eine

Drehung der Kammer wird durch den Auszieher verhindert. Hierauf zieht man

Schlöſschen und Kammer zurück; diese Bewegung wird durch den Schlüssel x begrenzt, und gleiten dabei die Ansätze des

Schlöſschens in den betreffenden Nuthen der Hülse und des Schwanzstückes. Der

Auszieher nimmt die abgeschossene Patronenhülse bis zur hinteren Verengung der Hülse

e; hier wird die Patronenhülse angehalten, um den

Auszieher gedreht und durch die seitliche Hülsenöffnung ausgeworfen. In diesem

Augenblicke fällt die vorher in die obere Hülsepauslassung gelegte neue Patrone in

die Patroneneinlage der Hülse, worauf Schlöſschen und Kammer vorgeschoben, die

Patrone an ihren Platz im Laufe gebracht und das Gewehr durch Rechtsdrehen des

Schlöſschens geschlossen wird. Hierbei treten die Ansätze des letzteren vor den

Absatz in der Hülsenbohrung und halten dadurch den Verschluſsmechanismus fest. Der

durch das Drehen des Schlöſschens von letzterem unabhängige Schlagbolzenflügel wird

nunmehr durch den Abzugsstollen t festgehalten, so daſs er nicht

vorschnellen kann und die Spiralfeder gespannt bleibt. Das Gewehr ist jetzt zum

Abfeuern bereit. In besonderen Fällen wird sodann eine zweite Patrone in die obere

Hülsenauslassung gelegt. Behufs Abfeuerns wird der Abzugsstollen heruntergezogen,

der Schlagbolzen dadurch frei; derselbe schnellt vor, trifft den Schlagstift,

schnellt ihn ebenfalls vor und erfolgt die Entzündung der eingeladenen Patrone.

F.

H.

Tafeln