| Titel: | Ueber Dampf-Wasseröfen; von Hermann Fischer. |

| Autor: | Hermann Fischer |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 35 |

| Download: | XML |

Ueber Dampf-Wasseröfen; von Hermann

Fischer.

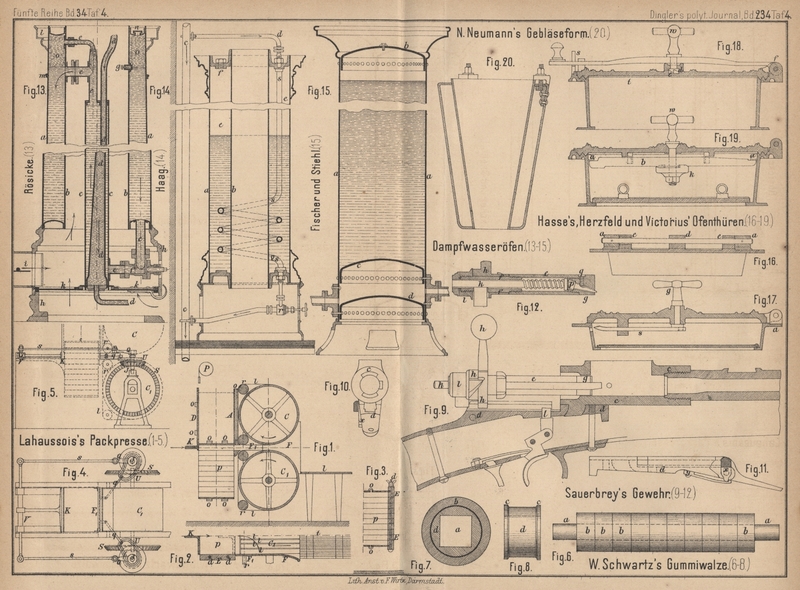

Mit Abbildungen auf Tafel 4.

H. Fischer, über Dampf-Wasseröfen.

In neuerer Zeit wird mehr und mehr versucht, die Erwärmung des Wassers der

Warmwasser-Heizungsöfen mittels Dampf zu bewirken. Man will die Möglichkeit, eine

gröſsere Wärmemenge in dem Ofen aufzuspeichern, welcher in dem zu beheizenden Räume

Platz findet, mit der anderen verbinden, die Speisung der Oefen mit Wärme von einer

entfernten Wärmequelle aus mittels verhältniſsmäſsig enger Röhren zu erreichen.

Vorerst ist daran zu erinnern, daſs nur in einigen Fällen die Aufspeicherung

gröſserer Wärmemengen in den Oefen bezieh. Wärme abgebenden Körpern als

empfehlenswerth bezeichnet werden kann, in anderen Fällen dagegen dieses Verfahren

entschieden verworfen werden muſs. Zahlreiche Heiztechniker sind bemüht, die Oefen

der Warmwasserheizung mit möglichst engen Hohlräumen zu versehen, um den Folgen aus

dem Wege zu gehen, welche auftreten, sobald verhältniſsmäſsig groſse Wassermengen

als Wärmebehälter vorhanden sind.

Betrachten wir nun kurz die Vorgänge, welche gröſsere Wassermengen in einem Dampfofen

im Gefolge haben.

Um das Wasser des betreffenden Ofens entsprechend warm zu machen, ist die Verdichtung

einer gröſseren Dampfmenge erforderlich. Aus diesem und dem anderen Grunde, daſs

nämlich bei Beginn des Heizens ein weit gröſserer Temperaturunterschied zwischen

Dampf und Wasser herrscht als während des Fortheizens, wird zu Anfang des Heizens

eine weit gröſsere Dampfmenge verlangt als später. Dem entsprechend muſs die

Dampfkesselanlage sein. Da ferner der zu erwärmende Raum für das Anheizen gröſserer

Wärmemengen erfordert als für den Ersatz der nach auſsen entführten Wärme, so

steigert sich theils der soeben genannte Uebelstand, theils ist für das Anheizen

eine erheblich längere Zeit erforderlich.

Nach Verlauf der Anheizzeit wird das Wasser die höchste Temperatur besitzen, sofern man nicht vorher für die Herabdrückung derselben gesorgt hat;

d.h. der mit gröſserem Wasserraum versehene Ofen erfordert eine sehr sorgsame

Beaufsichtigung und Regelung, wenn derselbe verhindert werden soll, nach dem

Anheizen eine unerträglich hohe Temperatur in dem betreffenden Raum hervorzubringen,

da der höheren Temperatur des Wassers entsprechend auch nach dem Absperren des

Dampfes so lange zu groſse Wärmemengen dem Zimmer zugeführt werden, bis die

Wassertemperatur auf die richtige Höhe herabgesunken ist.

Der Vortheil der Aufspeicherung gröſserer Wärmemengen im Ofen besteht in der

Möglichkeit, auch nach Unterbrechung des Wärmezuflusses eine gewisse Wärmemenge dem

Zimmer zugehen zu lassen. Dieser Vortheil – welcher, wie oben kurz erörtert, leicht

in einen höchst unangenehmen Nachtheil umschlagen kann – wird zunächst dahin

verwerthet, daſs man die Bedienung des Feuers früher aufhören läſst als die

Benutzung der zu beheizenden Räume. Für Wohnräume ist dieser Vortheil gewiſs nicht

gering, namentlich, wenn von einer gröſseren Sammelheizung, welche für

Geschäftsräume bestimmt ist, gleichzeitig Wohnräume beheizt werden sollen. Auch in

anderen jedoch ähnlichen Fällen dürfte dieser Vortheil schwerwiegend genug sein, um

den früher genannten Nachtheil in den Hintergrund treten zu lassen.

Der zweite eingangs bemerkte Zweck, die Wärme von einer Quelle aus auch den

entferntet liegenden Räumen mittels verhältniſsmäſsig enger Röhren zuleiten zu

können, ist nur durch Verwendung des Dampfes, dessen Geschwindigkeit vermöge eines

passend gewählten Ueberdruckes eine groſse sein kann, zu erreichen. Die Wärmeabgabe

der lediglich mit Dampf gefüllten Oefen ist schwer zu regeln (vgl. 1876 222 8). Ich bemerke hier ausdrücklich, um nicht

miſsverstanden zu werden, daſs eine Regelung des Dampfzuflusses bei geeigneter Einrichtung des Wasserabflusses sehr

wohl möglich ist und an verschiedenen Orten auch mit Erfolg angewendet wird. Die

gebräuchlichste Regelung besteht jedoch z. Z. noch in dem zeitweisen Absperren des

Dampfes. Je nach dem Vorhandensein gröſserer oder geringerer Massen in dem zu

beheizenden Raum, welche Wärme aufnehmen und demnächst wieder abgeben, wird

hierdurch eine geringere oder gröſsere Schwankung in der Temperatur des Zimmers

hervorgerufen. Zweckmäſsig erscheint es und, wenn nur wenige zur Aufnahme gröſserer

Wärmemengen geeignete Körper im Zimmer vorhanden sind, sogar nothwendig, in Form von

Wasser das Wärmeaufspeicherungsvermögen am Ofen selbst anzubringen.

Die Dampfwasseröfen von Gebrüder Sulzer (Erbkam's Zeitschrift

für Baukunde, 1873 Bd. 13 S. 449), Geneste und

Herscher (* 1876 222 8), Arnold und Schirmer (1878 227 355) entsprechen

diesem Zweck.

Der Dampfwasserofen von H. Rösicke

in Berlin (* D. R. P. Nr. 156 vom 10. August 1877), welchen Fig. 13

Taf. 4 im senkrechten Schnitt wiedergibt, ist in Bezug auf die Regulirbarkeit jenen

Oefen vorzuziehen. Derselbe besteht aus den Cylindern a

und b, die durch zwei ringförmige Böden zu einem

Gefäſse verbunden sind. Ein zweiter kleinerer, diesen concentrischer Cylinder bildet

den Wasserbehälter c, durch welchen ein Dampfrohr d geht und der mit dem erstgenannten Gefäſse mittels

der Röhren e und des Abstellhahnes f verbunden ist. Ein Sockel h, der behufs Lüftung der Räume mit der bekannten Luftzuführungsklappe i und Zimmerluft-Umlaufsvorrichtung k versehen ist, trägt den Ofen, während eine Bekrönung

l und Gesims m als

decorative Ausstattung desselben anzusehen sind. Die Luftkapsel n gestattet das Füllen und Entleeren des Ofens.

Der Dampf, welcher nicht abgestellt zu werden braucht, hält durch fortwährendes

Nachströmen von oben das Dampfrohr d stets gefüllt,

durch Condensation die frei gewordene Wärme an das Wasser abgebend; das

Condensationswasser flieſst unten in der Richtung des Dampfstromes ab. Das Wasser

des Gefäſses c wird, leichter geworden, von dem andern

kältern Wasser verdrängt, wodurch ein Kreislauf desselben in Richtung der

eingezeichneten Pfeile stattfindet.

Die Regelung der Wärmeabgabe erfolgt nur durch den Hahn f. Sobald dessen Stellung nur einen kleineren Querschnitt frei läſst, wird

der Wechsel des Wassers aus dem äuſseren in das innere Gefäſs und umgekehrt träger

sein, als wenn der Hahn vollständig geöffnet ist. In ersterem Falle sinkt die

Temperatur im äuſseren Gefäſs auf einen niedrigeren Grad als in letzterem, d.h. die

Wärmeabgabe des äuſseren Gefäſses, dessen Oberfläche die des inneren Gefäſses

vielfach überwiegt, wird geringer. Bei vollständig geöffnetem Hahn wird dagegen die

Temperatur im äuſseren Gefäſs entsprechend höher. Der Hohlraum o im eigentlichen Ofen, oberhalb der

Wasserstandschraube g, steht zu dem Wasserraum in

solchem Verhältniſs, daſs die durch Anwärmen des Wassers eintretende Ausdehnung

desselben eine Spannung im Ofen eintreten läſst, welche höchstens gleich der des im

Dampfrohre d befindlichen Dampfes ist.

Man sieht, daſs die Regelung dieses Dampfofens ebenso bequem und sicher von statten

geht, wie die eines Warmwasserofens. Als Nachtheil der Ofenconstruction wäre

hervorzuheben, daſs die Temperatur des Wassers im äuſseren Gefäſs überhaupt keine

hohe sein wird, sonach groſse Heizoberflächen erforderlich sein werden.

Joh. Haag in Augsburg (* D. R. P.

Nr. 2898 vom 17. October 1877) sowie Fischer und Stiehl

in Essen haben sich weniger bemüht, eine bequemere Regelung der Wärmeabgabe zu

schaffen, dagegen, anscheinend mit Erfolg, eine Regelung des

Wärmeaufspeicherungsvermögens zu erreichen gesucht.

Haag's Dampfwasserofen ist aus der

Durchschnittszeichnung Fig. 14

Taf. 4 genügend deutlich

zu erkennen. Zwei Blechtrommeln a und b, welche mit Hilfe eines unteren und eines oberen

ringförmigen Bodens ein rohrförmiges Gefäſs bilden, stellen den eigentlichen Ofen

dar. Derselbe ist auf einen durchbrochenen Sockel gestellt und durch umgelegte

Blechgesimse verziert. Innerhalb des Gefäſses steigt ein enges Rohr s zunächst senkrecht, hierauf in Schlangenwindungen

nach unten. Oben und unten ist dieses Rohr gegen die Böden des ringförmigen Gefäſses

abgedichtet und endlich oben mit dem Dampfzleitungsrohr d, unten mit dem Hahn r bezieh. dem

Condensationswasserrohr c verbunden.

Der Ofen ist nur zum Theil mit Wasser gefüllt; der Hohlraum über dem Wasser soll

luftleer sein. Um die Luftleere zu erreichen, wird bei geöffneter Verschraubung f möglichst viel Dampf durch das Dampfrohr s geschickt; das dieses Rohr umgebende Wasser geräth

ins Sieden, so daſs eine lebhafte Dampfentwicklung eintritt, welche die Luft aus dem

oberen Hohlraum treibt.

Hier ist auf eine Schwache des Ofens aufmerksam zu machen. Da die Luft, selbst wenn

sie die Temperatur des Dampfes angenommen hat, schwerer ist als der Dampf, so kann

sie nur durch Mitreiſsen seitens des Dampfes aus dem Ofen entfernt werden. Deshalb

wird – abgesehen von der Diffusion beider Gase – der in Rede stehende Hohlraum

niemals luftleer werden können; ja er wird, je nach der Entschiedenheit und der

Dauer des Kochens, bei offener Verschraubung f in

verschiedenem Maſse von Luft befreit werden. Die Folge hiervon ist eine mangelhafte,

wenigstens nicht sicher berechenbare Wirkung des Vorganges, welcher, wie unten

angegeben, auf die Luftleere oder doch Luftverdünnung dieses Raumes sich stützt.

Nachdem man die Luft in genügendem Maſse ausgetrieben zu haben glaubt, verschlieſst

man die Verschraubung f sorgfältigst, worauf der Ofen

zur Benutzung fertig ist.

Würde der über dem Wasser befindliche Hohlraum e

vollständig luftleer sein, so würde derselbe nach Absperrung des das Rohr s erwärmenden Dampfes mit Dampf von entsprechend

niedriger Temperatur gefüllt bleiben. Wegen des Vorhandenseins gewisser Luftmengen

wird aber nach einer entsprechenden Abkühlung der in dem Hohlraum e befindliche Dampf zu Wasser verdichtet, und erst,

nachdem vermöge des durch das Schlangenrohr s

strömenden Dampfes das Wasser im Ofen bis zu dem der Luftspannung entsprechenden

Siedepunkte erwärmt worden ist, findet die Füllung des Raumes e mit Dampf neuerdings statt. Die oben erwähnte

Unsicherheit in Bezug auf den Grad der Luftverdünnung wird sich sonach bei dem

Siedepunkt geltend machen. Die gesammte Oberfläche des Ofens, d.h. die Flächen der

Blechwände a und b, sowie

diejenigen der beiden ringförmigen Böden sind als Heizflächen zu betrachten. Die

Wärmeabgabe der den

Hohlraum e einschlieſsenden Flächen hängt aber –

abgesehen von den Temperaturen – von der Luftmenge ab, welche in dem Hohlraum

zurückblieb. Je mehr Luft dem im Räume e vorhandenen

Dampf beigemischt ist., um so geringer ist die Wärmeüberführung von dem Dampf in die

Heizflächen. Man ersieht hieraus, daſs die Unsicherheit in Betreff des Grades der

Luftverdünnung eine ernstere als die vorhin genannte Folge hat.

Nachdem irgend ein solcher Ofen in bezeichneter Weise vorgerichtet ist, hängt dessen

Wärmeabgabe, da die verschiedenen Heizflächen in ihrer Gröſse nahezu unverändert

bleiben, nur von der Temperatur des Wassers bezieh. des aus diesem erzeugten Dampfes

ab. Es ist daher eine Regelung dieser Temperatur erforderlich, um eine Regelung der

Wärmeabgabe des Ofens zu gewinnen. Sie wird bewirkt durch Einstellung des Hahnes

oder Ventiles r; wenn r

weniger Wasser austreten läſst, als durch Verdichtung des Dampfes entsteht, so wird

das Schlangenrohr s, von unten anfangend, allmälig mit

Wasser gefüllt, bis nur noch so viel Condensationsoberfläche übrig bleibt, als der

Hahnstellung entspricht. Diese geringere nutzbare Fläche des Schlangenrohres erwärmt

das Wasser des Ofens weniger, veranlaſst daher eine geringere Wärmeabgabe an das

Zimmer.

Diese Regelung wirkt sicher, aber nicht sofort, indem eine gewisse Zeit für

Ansammlung des Niederschlagswassers erforderlich ist. Da auſserdem das Wasser des

Ofens erst nach Abgabe einer gewissen Wärmemenge auf die gewünschte niedrigere

Temperatur sinkt, so ist ein Erfolg der Umstellung des Hahnes r erst nach längerer Zeit zu bemerken, sonach die

Regelung der Wärmeabgabe recht langwierig und um so schwieriger, je gröſser die

Wassermenge des Ofens ist.

Aus der im Eingange dieser Besprechung gegebenen Erörterungen geht hervor, daſs das

Aufspeicherungsvermögen des Dampfwasserofens abhängig sein soll von der

Benutzungsart des betreffenden Raumes und von dem Vorhandensein bezieh. dem Umfange

anderer zur Wärmeaufspeicherung geeigneter Körper in dem Raum oder seinen

Begrenzungsflächen. Wenn nun auch das letztere seitens des Baumeisters von

vornherein in Rechnung gezogen werden kann, so ist das erstere, die Benutzungsart,

nicht mit der wünschenswerthen Sicherheit festzulegen. Diesem Umstände ist nun durch

die vorliegende Ofeneinrichtung Rechnung getragen. Da der wesentlichste Theil des

Rohres s im unteren Viertel des Ofens angebracht ist,

da ferner die Wärmeabgabe des mit wenig Luft gemischten

gesättigten Wasserdampfes nur wenig hinter derjenigen des Wassers zurückbleibt, so

ist die Höhenlage des Wasserspiegels im Ofen von geringem Einfluſs auf die

Wärmeabgabe des Ofens. Man kann daher, je nachdem sich bei späterer Benutzung die

Nützlichkeit eines gröſseren oder geringeren Wärmeaufspeicherungsvermögens

herausstellt, durch Einfüllen oder durch Entnahme von Wasser die Wassermenge und damit das

Wärmeaufspeicherungsvermögen ändern, ohne daſs hierdurch die Menge der abgegebenen

Wärme wesentlich beeinfluſst wird. Selbstverständlich muſs eine möglichst

vollkommene Luftleere über dem Wasser vorausgesetzt werden.

Das ist der Kern sowohl der Haag'schen, als auch der

später zu besehreibenden Fischer und Stiehl'schen

Dampfwasserofen-Construction. Nach Oeffnung eines geeigneten Hahnes am Boden des

Ofens flieſst Wasser aus dem Hohlraum und es sinkt der Wasserspiegel; durch

Eingieſsen von Wasser in die Oeffnung der Füllschraube vermag man den Wasserspiegel

zu heben. Wenn der erstgenannte Vorgang verhältniſsmäſsig wenig Umstände veranlaſst,

so ist das Zufällen doch mit Mühen verbunden und ein unliebsames Bespritzen des

betreffenden Raumes kaum zu vermeiden. Man wird daher die Regelung bezieh. die

Aenderung der im Ofen befindlichen Wassermenge nicht häufig vornehmen wollen.

Der Ofen von Fischer und Stiehl

(Fig. 15 Taf. 4) besteht aus einer Blechtrommel a, in welche drei Böden b, c und d genietet sind. Der Raum zwischen c und d ist

verhältniſsmäſsig klein; er dient zur Aufnahme des von der Dampfkesselanlage

gelieferten Dampfes und ist deshalb mit der Dampfleitung sowohl, als auch mit der

Condensationswasserleitung in Verbindung gesetzt. Der Raum über c ist theilweise mit Wasser gefüllt, theilweise aber

möglichst luftleer gemacht. Der Boden b trägt eine

Füllschraube, der Mantel a einen Ausfluſshahn, so daſs

die Menge des Wassers, also das Wärmeaufspeicherungsvermögen, geändert werden kann.

Selbstverständich steht der Ofen auf einem Sockel und ist je nach Art des Raumes, zu

dessen Erwärmung er dienen soll, mit Verzierungen, Mantel u. dgl. ausgerüstet. Die

Erwärmung des Wassers vermittelt der Boden c.

Man sieht, daſs in Bezug auf den Grundgedanken dieser Ofen mit dem Haag'schen übereinstimmt und auch gleiche Zwecke

erfüllt. In Bezug auf die Theilanordnung sind aber wesentliche Verschiedenheiten

vorhanden, welche sich folgendermaſsen fühlbar machen werden.

Der Haag'sche Ofen beansprucht für dieselbe Wärmeabgabe

einen geringeren Raum, und die Regelung des Dampfzutrittes mittels des Aufstauens

von Condensationswasser in der Heizschlange ist eine verhältniſsmäſsig bequeme.

Der Ofen von Fischer und Stiehl ist dagegen einfacher

construirt, hat eine, wenn auch kleine, directe Dampfheizungsfläche und zeichnet

sich namentlich aus durch den gröſseren Wasserraum, welcher sowohl zu einer sehr

groſsen Wärmeaufspeicherung benutzt werden kann, als auch – wegen der tiefen Lage

der Flächen zwischen Kesseldampf und Wasser – gestattet, mit sehr geringem

Wärmeaufspeicherungsvermögen zu arbeiten. Es wird sonach für gewisse Fälle der Haag'sche, für andere Fälle der Fischer-Stiehl'sche Ofen den Vorzug verdienen.

Im Eingange wurde bemerkt, daſs die Dampfwasseröfen nur in besonderen Fällen zur

Anwendung zu empfehlen seien. Von diesen besonderen Fällen sind nur einige derartig,

daſs sie eine Aenderung des Wärmeaufspeicherungsvermögens erforderlich machen. Wo

diese nicht nöthig ist, wird man vorziehen, billigere Constructionen anzuwenden,

oder den bequemer zu regelnden Rösicke'schen Ofen

wählen.

Tafeln