| Titel: | Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 41 |

| Download: | XML |

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement

und Gyps.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 233 S.

463.)

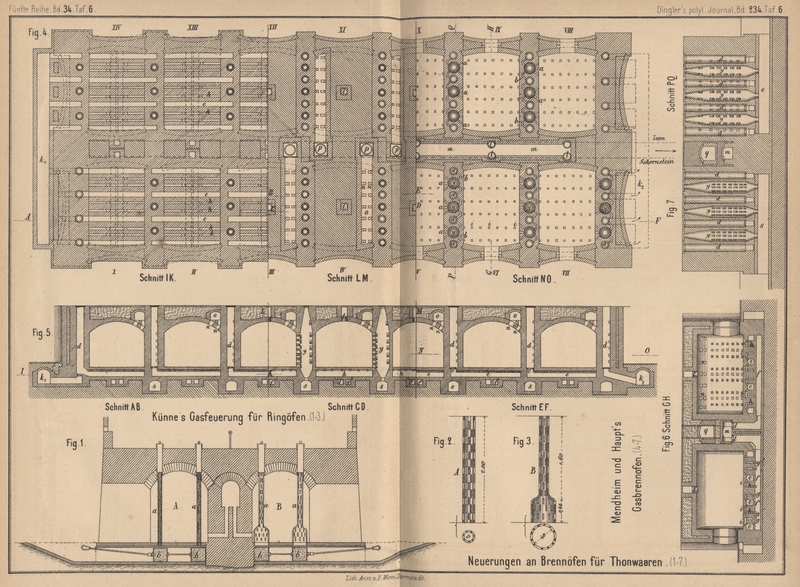

Mit Abbildungen auf Tafel 6.

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und

Gyps.

Ziegelöfen mit Gasfeuerung. Im

Anschluſs an die früheren Mittheilungen von Steinmann

(*1871 200 457. *1876 220

151), Mendheim (1874 214

207) und Nehse (* 1876 220

427) über Oefen zum Brennen von Thonwaaren mit Gas möge zunächst der Ofen von F. Künne in Colbitz (* D. R. P. Nr. 4470 vom 6. Juli 1878) besprochen

werden, dessen Einrichtung sich von den so genannten permanenten Heizschächten nur

wenig unterscheidet. Wie auf Taf. 6 der Querschnitt Fig. 1 durch

einen Ringofen zeigt, sind in jeder Kammer von den Heizlöchern bis zur Ofensohle

reichende Chamotteröhren a eingesetzt, welche mit einer

Anzahl Schlitze versehen wurden. Die Rohre in der Kammer A sind für Braunkohle, die in B für

Steinkohle bestimmt (vgl. auch A und B

Fig.

2 und 3).

Dieselben werden von oben in bekannter Weise beschickt. Von Zeit zu Zeit zieht man

den die Rohre nach unten abschlieſsenden Schieber, so daſs die Rückstände in die

Blechkasten b fallen und mit diesen herausgezogen

werden können. – Von einer eigentlichen Gasfeuerung kann hier demnach kaum die Rede

sein.

Minder einfach ist der Ofen von G.

Mendheim in Berlin und C. Haupt in Brieg (* D.

R. P. Nr. 634 vom 2. October 1877). Fig. 4 bis

7 Taf. 6 zeigen Grundriſs, Längsschnitt und zwei Querschnitte eines Ofens

mit 14 Kammern, in deren Zwischenwänden die Gasgeneratoren y liegen, welche von oben mit Brennstoff gefüllt werden. Dieselben stehen

durch die kleinen Oeffnungen a mit der vorhergehenden,

mit der nächsten Kammer aber durch die kleinen Oeffnungen b und die mittels Chamotteglockenventile c

verschlieſsbaren senkrechten Kanäle d und deren

Sohlenkanälen e in Verbindung.

Befindet sich nun z.B. Kammer VI im Vollfeuer, so sind

die Verbindungen derselben mit der Kammer V, IV und III einerseits und mit VII,

VIII und IX andererseits durch Hebung der

Ventile c in den Zwischenwänden geöffnet, diese Ventile

aber sowohl zwischen II und III, als auch zwischen IX und X geschlossen, ferner die Gasgeneratoren y zwischen V und IV mit glühendem Brennstoff gefüllt. Durch eine kleine

Durchbrechung der Chamotteplatte, welche die Lüftungsöffnung t der Kammer III verschlieſst, wird nun

anhaltend ein Wasserstrahl direct auf die noch glühenden Steine geleitet, ohne daſs

diese angeblich dadurch beschädigt würden. Der gebildete Wasserdampf strömt durch

die Oeffnungen in den Zwischenwänden nach Kammer IV und

V, tritt überhitzt durch die Oeffnungen a in das glühende Brennmaterial der Generatoren von VI, um hier Kohlenoxyd und Kohlenwasserstoffe zu

bilden. Das Gasgemisch tritt dann durch die Oeffnungen b, die Kanäle d und die Ventile c in die Sohlenkanäle e

der Kammer VI, um von hier mit Luft gemischt

auszutreten. Meist wird neben der Einführung von Wasser mittels eines Gebläses

atmosphärische Luft in dieselbe Kammer gepreſst, um mit dem Wasserdampf gemengt und

erhitzt in die gefüllten Generatoren zu treten.

Die zur Verbrennung der in Kammer VI eintretenden Gase

erforderliche atmosphärische Luft tritt entweder direct von auſsen in die Kanäle f, durch deren Oeffnungen g in die Kanäle h und aus diesen gemeinschaftlich mit dem Gase in die

Kammer, oder man läſst, wenn mit erwärmter Luft gearbeitet werden soll, diese in den

geöffneten Eingang von Kammer XIV eintreten, durch den

Verbindungskanal k1 und

die Kammer I nach Kammer II, welche von III durch ihre Glockenventile

c abgeschlossen ist, gehen, in deren Sohle sie

durch dieselben Oeffnungen, welche beim Brande den Luftzutritt vermitteln, durch das

geöffnete Glockenventil l der Kammer II, den Kanal m und das

geöffnete Glockenventil l der Kammer VI in diese gelangt, um hier in der vorhin angegebenen

Weise mit dem Gase zusammenzutreten. Die Rauchgase treten aus Kammer VI durch VII, den

Verbindungskanal k2 und

VIII sowie IX und

gelangen durch die Oeffnungen n im Gewölbe der Kammer

in den darüber liegenden Kanal o, von da durch das

geöffnete Rauchventil p in den Rauchkanal q und schlieſslich in den Schornstein. Unterhalb der

Generatoren einer jeden Kammer befindet sich ein von auſsen zugänglicher Kanal s, von welchem aus, nach Entfernung der den Boden des

Generators schlieſsenden Chamotteplatte, die Asche und Schlacken beseitigt werden.

(Vgl. auch Notizblatt des Vereines für Fabrikation von Ziegeln, 1877

S. 143. 1878 S. 65.)

Tafeln