| Titel: | Neuerungen an Riemenverbindern. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 89 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Riemenverbindern.

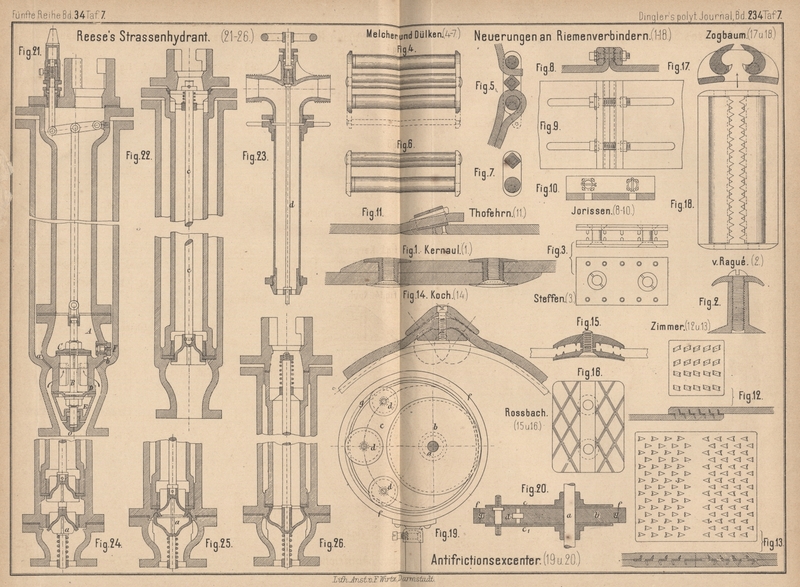

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Neuerungen an Riemenverbindern.

Obwohl der einfachen Riemensehraube schon längst durch Klauenverbinder und neuerdings

durch Reibungsschlösser stark Concurrenz gemacht wird, richtet sich doch die

Aufmerksamkeit immer von Neuem auf diese erste Form metallischer Riemenverbindung

und dies nicht ohne Berechtigung, da sie besser als andere Verbindungen das

abwechselnde Auflaufen beider Riemenflächen gestattet, was bei Anwendung von Leit-

und Spannrollen oft unerläſslich ist. Selbstverständlich gehen die Bestrebungen

dahin, die Haltbarkeit der Verbindung zu erhöhen und die Anbringung der Schrauben zu

erleichtern.

M. H. Kernaul in

Berlin (* D. R. P. Nr. 3677 vom 22. März 1878) sucht

diesen Zweck dadurch zu erreichen, daſs er die Schrauben mit rechtem und linkem

Gewinde herstellt. Wie Fig. 1 Taf.

7 zeigt, ist auf die Mutterhülse ein starkes, etwas conisches Linksgewinde

geschnitten; dieses Stück wird zuerst in das Riemenloch geschraubt, was ohne Hilfe

eines Schlüssels möglich ist. Hierauf schraubt man in dasselbe die

Verbindungsschraube, welche mit geschlitztem Kopf versehen ist, um sie mit einem

Schraubenzieher fest anziehen zu können; hierbei ist das Halten des Mutterstückes

mit einem zweiten Schlüssel nicht nöthig, da das Linksgewinde jede Drehung nach

rechts hindert. Bei der Schlieſsschraube ist der Gewindebolzen an den flachen Kopf

mit einem Conus angesetzt, welcher die Befestigung verstärken und eine genügende

Tiefe des Schlüsselspaltes zulassen soll. Der Spalt wird mit einer Kreissäge

hergestellt; er erstreckt sich deshalb nicht auf den ganzen Kopfdurchmesser und

hindert so jede Beschädigung des Riemens mittels des Schraubenziehers.Diesen Riemenverbinder hat kürzlich das Londoner Haus Selig, Sonnenthal und Comp. in England eingeführt und

veröffentlichen nun englische und nach denselben französische

Fachzeitschriften diese Erfindung als „Sonnenthal's Riemenschraube“.

Eine andere Form zeigt die Niet-Riemenschraube von K. v.

Ragué in Gotha (* D. R. P. Kr. 3927

vom 27. April 1878), welche in Fig. 2 Taf.

7 abgebildet ist. Hier ist die Hülse der Mutterschraube auſsen glatt und etwas

conisch. Das Riemenloch braucht nur den kleineren Hülsendurchmesser zu erhalten, da

sich beim Einbringen der Hülse die nothwendige Erweiterung desselben bis auf den

gröſseren Durchmesser durch Verdrängung der Lederfasern herstellt. Der Hülsenkopf

zeigt vollständig die Form eines abgestumpften Kegels, dessen ebene Basis nicht über

die Riemenfläche tritt, um den metallischen Aufschlag beim Laufen des Riemens zu

vermeiden. Uebrigens erhält der Kopf dadurch gegen die Hülse zu eine sehr kräftige

Form. Damit er sicher in den Riemen eindringt, ist die Gegenscheibe auf ihrer

inneren Fläche etwas ausgehöhlt. Die Verbindung beider Theile wird durch eine

Stahlschraube mit geschlitztem Kopf hergestellt. Durch das starke Vortreten dieses

Kopfes geht indessen der eingangs berührte Vortheil der Riemenschrauben

verloren.

F. Steffen in

Iserlohn (* D. R. P. Nr. 5176 vom 25. Juli 1878) glaubt

die Schraube nicht zur Verbindung des Riemens selbst, sondern zum Zusammenhalten

zweier Platten anwenden zu sollen, deren gegeneinander gerichtete Zähne in den

Riemen gedrückt werden. Für schwächere Riemen wendet er nur eine, für schwerere

dagegen mehrere Schrauben (Fig. 3 Taf.

7) zur Verbindung an.

Auch die anderen Gattungen von Riemenverbindern haben Neuerungen

erfahren. So wurde der hübschen Klemmvorrichtung Jorissen's (vgl. *1879 231 225) von G. Melcher und A. Dülken in

Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 2763 vom 5. März 1878) eine

andere, aus den Fig. 4 bis

7 Taf. 7 ersichtliche Form gegeben. In zwei durch einen vierkantigen Steg

zusammengehaltenen Schildern (Fig. 4) sind

zwei runde Stifte excentrisch gelagert, welche am einen Ende auf ein kurzes Stück

kantig angefeilt sind, damit sie sich mittels eines Schlüssels drehen lassen, wenn

die zwischen ihnen und dem Steg eingeschobenen Riemenenden festgeklemmt werden

sollen. Das eine Riemenende kann dicht über dem Verbinder abgeschnitten werden,

wogegen das zweite so viel vorstehen muſs, daſs es leicht wieder gefaſst werden

kann, wenn der Riemen einer Verkürzung bedarf. Um dieses Ende nun niederzuhalten

kann in den verlängerten Schildern noch ein (in Fig. 4 und

5 punktirter) Verbindungsstift angebracht werden. Fig. 6 und

7 deuten noch eine einfachere Form desselben Schlosses an, bei welcher nur

ein einziges Excenter angewendet ist, welches beide Riemenenden gleichzeitig gegen

den Steg drückt.

P. Jorissen in

Soest (* D. R. P. Nr. 3541 vom 19. April 1878) bringt

dagegen eine neue Klemmverbindung in Vorschlag, welche jedoch im Gebrauch nicht so

einfach als seine erste bereits erwähnte Construction ist und den Nachtheil hat,

daſs die Riemenenden ziemlich erheblich verschwächt werden. Wie die Fig. 8 bis

10 Taf. 7 zeigen, werden die aufgebogenen Riemenenden durch zwei an der

Innenseite geriefte Platten zusammengehalten, die mittels Schrauben, welche eine

Splintsicherung erhalten, gegen einander gepreſst werden. Um nun den sich reckenden

Riemen verkürzen zu können, ohne die Schrauben herauszuziehen, müssen die

Riemenenden mit entsprechenden (aus Fig. 9

ersichtlichen) Schlitzen versehen werden, wodurch sie jedoch eine wesentliche

Verschwächung erfahren.

Besser ist in dieser Beziehung der Riemenverbinder von M. H.

Thofehrn in Hannover (* D. R. P. Nr.

3043 vom 31. März 1878), bei dessen Verwendung keine nennenswerthe Riemenschwächung

eintritt; der metallische Anschlag ist ebenfalls vermieden, das Nachziehen des

Riemens leicht möglich. Derselbe besteht aus einer keilförmigen Hülse (Fig.

11 Taf. 7) mit Spitzen an der unteren Seite, welche in das eine Riemenende

eingeschlagen und vernietet werden. Das zweite Riemenende schiebt man in die Hülse

und drückt in den oberhalb frei bleibenden Spielraum einen Nasenkeil. Beim

Auseinanderziehen der Riemenenden, also beim Spannen des Riemens, klemmt sich

derselbe zwischen Hülse und Keil fest, während sich überdies die Keilnase in den

Riemen drückt, also die Verbindung noch besonders sichert. Zieht man dagegen die

Riemenenden zusammen, um das Seil zu verkürzen, so löst sich die Verbindung von

selbst.

Die gewöhnlichen Klauenplatten wurden in Form und Anwendungsweise

von G. L.

Zimmer in Frankfurt a. M. (* D. R. P.

Nr. 3937 vom 12. Juni 1878) verbessert. In ein möglichst dünnes Metallplättchen

werden eine entsprechende Anzahl Z-förmiger Einschnitte

gedrückt, so daſs sich nach beiden Seiten dreieckige Spitzen herausbiegen lassen

(Fig. 12 Taf. 7). Das Plättchen wird zwischen die über einander gelegten

Riemenenden (bei einfachen Riemen) gebracht und seine Spitzen in diese eingedrückt.

Zur Verbindung mehrfacher Riemen werden Platten mit zwei Gruppen gegen einander

gerichteter Spitzen angefertigt (Fig. 13

Taf. 7), welche aus ∧-förmigen Einschnitten abwechselnd

nach der einen und anderen Plattenseite ausgebogen werden. Das Plättchen wird

zwischen die beiden Lagen des Doppelriemens geschoben und seine Spitzen sind in

diesen wieder beiderseits einzudrücken. Die Verbindungsstelle erfährt der geringen

Plattendicke wegen keine wesentliche Verdickung; auch dürfte ihre Steifigkeit nur um weniges

erhöht werden. Da überdies der metallische Anschlag vermieden ist und beide

Riemenflächen Laufflächen sein können, verdient diese einfache Verbindung immerhin

Aufmerksamkeit.

Bei dem Treibriemenschloſs von Ph. Koch in

Neuſs (* D. R. P. Nr. 3041 vom 24. März 1878), welches

von C. H. Benecke und Comp. in Hamburg vertrieben wird,

werden die stumpf an einander gestoſsenen Riemenenden durch zwei Platten

zusammengehalten, welche mittels Schrauben gegen einander gezogen werden. Wie Fig.

14 Taf. 7 zeigt, ist die obere Platte winkelförmig, die untere

bohnenförmig profilirt und die convexe Fläche der letzteren gegen die geraden

Schenkeln der ersteren gerichtet. Es wird dadurch der Riemen nur an einer Stelle

kräftig eingeklemmt; übrigens wird bei gröſseren Riemenbreiten eine der Platten oder

beide mit Riefen versehen, um die Sicherheit der Verbindung noch zu erhöhen.

Bemerkenswerth ist der Umstand, daſs das Schloſs beim Laufen des Riemens die Scheibe

nicht berührt, was allerdings nur auf Kosten einer entsprechenden Anstrengung des

Riemens möglich ist.

Weiter haben wir einen Verbinder von Ch.

Roſsbach in Ehrenfeld bei Köln (* D. R.

P. Nr. 4969 vom 8. August 1878) anzuführen, mit welchem die Kupplung der Riemenenden

ganz auf dieselbe Weise wie mit dem eben beschriebenen Koch'schen Schloſs erfolgt; doch zeigen die beiden Platten eine nur wenig

gekrümmte Form (vgl. Fig. 15 und

16 Taf. 7), welche die Andwendbarkeit auch für Riemenläufe mit kleinen

Scheiben ermöglichen soll. Statt der einfachen Riefung sind die Platten mit

Kreuzrippen versehen, während zur Vermeidung des metallischen Anschlages die untere

Platte mit Leder bekleidet ist.

Endlich bleibt noch das originelle und einfache Riemenschloſs

von M.

Zogbaum in Köln (* D. R. P. Nr. 5182

vom 4. October 1878) mitzutheilen, welches in Fig. 17 und

18 Taf. 7 in Schnitt und Daraufsicht dargestellt ist. Eine mit einem

rechteckigen Ausschnitt versehene Blechplatte ist beiderseits aufgebogen, um in

derselben die Zapfen zweier sichelförmig profilirter Flügel lagern zu können. Die

Riemenenden werden durch den Schlitz der Schildplatte nach aufwärts geschoben, so

daſs sie zunächst zwischen die unteren und dann zwischen die oberen Flügelränder

treten. Die Zähne dieser Ränder drücken sich fest in den Riemen ein, sobald dieser

angezogen wird. Der Platte ist wieder die so häufig gebräuchliche Krümmung

gegeben.

H–s.

Tafeln