| Titel: | Strassenhydranten von Fr. Reese in Dortmund. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 96 |

| Download: | XML |

Straſsenhydranten von Fr. Reese in

Dortmund.

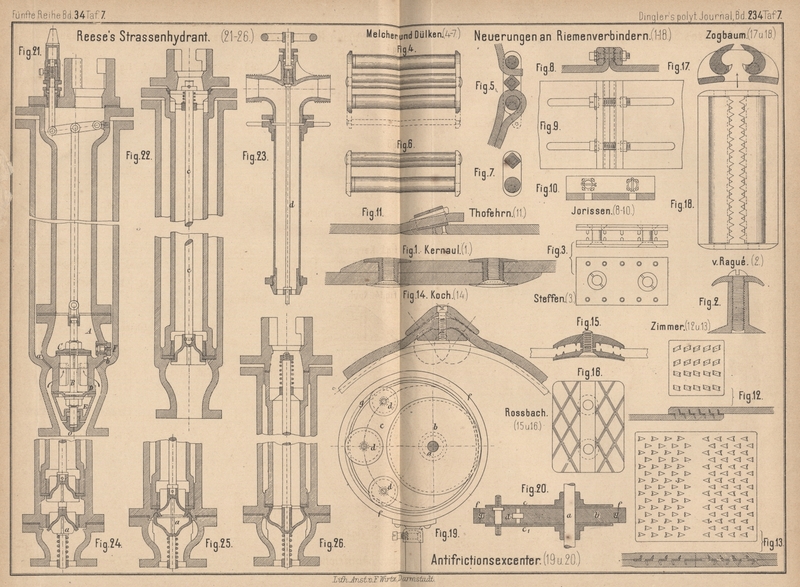

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Reese's Straſsenhydranten.

Die Einrichtungen, welche Fr. Reese in Dortmund seinen

Hydranten gibt, haben hauptsächlich den Zweck, die leichte Auswechselung der

Ventildichtung und den stoſsfreien Abschluſs des Ventiles zu ermöglichen.

Dieselben sind verschiedener Art; bei der durch Fig. 21

Taf. 7 veranschaulichten Construction (* D. R. P. Nr. 3727 vom 31. Juli 1877) findet

das durch eine Leder- oder Gummiplatte geliderte Ventil C seinen Sitz in einem am Auslaufsrohr befestigten Gehäuse A, welches bei a und b dicht in ein Umhüllungsrohr eingesetzt und mit diesem

am oberen leicht zugänglichen Ende durch Flanschen verbunden ist, so daſs in dessen

unterem Theil ein besonderer Raum gebildet wird, welchen man mit der Rohrleitung in

Verbindung bringt. Das Ventilgehäuse ist, soweit es in diesen Raum ragt,

laternenartig durchbrochen um dem Wasser zu gestatten, zunächst unter das Ventil

und, wenn dieses geöffnet ist, in das Auslaufrohr zu treten. Der an dem Gehäuse

angebrachte Conus E soll hierbei den stoſsfreien

Eintritt des Wassers vermitteln und gleichzeitig zur Führung des unteren

Ventilstangenendes dienen. Das zwischen ihm und der Ventilkammer einerseits und der

Ventilstange andererseits befestigte Diaphragma D führt

den selbstthätigen Ventilschluſs herbei und hält das Ventil auf seinem Sitz, da

seine Druckfläche gröſser ist als der freie Ventilquerschnitt. Damit jedoch der

Abschluſs des Ventiles nicht augenblicklich erfolgen kann, ist in den Conus E ein gegen die Ventilstange besonders abgedichtetes,

mit einer kleinen Bohrung o versehenes Stück

eingeschraubt. Das bei geöffnetem Ventil durch diese Bohrung tretende Wasser wird

durch die sinkende Ventilstange nur ganz allmälig verdrängt, so daſs das Ventil sich

nur langsam seinem Sitz nähern und endlich fast stoſsfrei abschlieſsen kann. Die

Ventilspindel ist behufs ihrer Bethätigung von auſsen durch einen im oberen, etwas

erweiterten Theil des Auslaufrohres liegenden Hebel auf eine Schraubenspindel

übersetzt, welche durch eine sich gegen ihre Stopfbüchse stützende, mittels

Aufsteckschlüssel zu drehende Mutter gehoben werden kann. Mit dem Auslaufrohr wird

das zur Entnahme des Wassers dienende Standrohr durch einen am Deckel des ersteren

angebrachten Bajonetverschluſs verbunden. Endlich ist das Auslaufrohr noch mit einem

Entwässerungsventil T versehen, welches durch eine

kleine Feder so lange offen gehalten wird, bis das beim Oeffnen des

Hydrantenventiles austretende Wasser seinen Schluſs bewirkt.

Statt des Diaphragmas läſst sich auch, ohne an der Wirkungsweise etwas zu ändern, ein

Entlastungskolben anwenden. Auch kann das Diaphragma oder der Kolben durch eine Feder ersetzt

werden, welche den Ventilschluſs unterstützt. Die allmälige Verringerung der

Austrittsgeschwindigkeit des Wassers zur Vermeidung des Stoſses beim Absperren wird

dann lediglich durch die Ventilform bedingt: überdies bietet die betreffende

Anordnung den Vortheil, daſs sich unter dem Hydrantenventil noch ein besonderes

Absperrventil anbringen läſst, welches die Leitung selbstthätig absperrt, wenn das

Hydrantenventil oder dessen Sitz zum Zweck von Reparaturen ausgehoben werden

muſs.

Von den verschiedenen diesbezüglichen Anordnungen Reese's (* D. R. P. Nr. 4040 vom 13. October 1877 sowie Zusätze Nr. 4501 vom

4. Mai 1878 und Nr. 4962 vom 4. December 1877) heben wir zunächst die in Fig.

22 Taf. 7 wiedergegebene ohne besonderes Absperrventil hervor. Der

Ventilkörper füllt in der Nähe des Sitzes dessen ganze Weite aus, während er sich

nach oben gegen die Spindel hin birnförmig verjüngt. Beim Oeffnen des Ventiles

findet also eine allmälige Erweiterung, beim Schlieſsen umgekehrt eine langsam

fortschreitende Verengung des freien Durchgangsquerschnittes statt, wonach sich die

austretende Wassermenge von selbst entsprechend regelt. Die Vorrichtung zum Oeffnen

und Schlieſsen ist in das Aufsatzrohr (Fig. 23)

verlegt, welches mit dem, wie früher, aus Auslauf- und Umhüllungsrohr bestehenden

Hydrantengehäuse durch den an demselben nun concentrisch angebrachten

Bajonetverschluſs verbunden wird, so daſs seine Spindel d unmittelbar auf die Ventilspindel c (Fig.

22) drückt. Die Verschiebung beider erfolgt wieder durch eine Schraube,

welche von auſsen mittels eines Handrades gedreht wird. Das Ventil schlieſst sich

beim Heben der Zwischenspindel d gleichzeitig durch den

Druck des Wassers und der am Ventilstangenende angebrachten Feder.

Die Anbringung des Selbstschluſsventiles ist aus Fig. 24 bis

26 Taf. 7 in drei verschiedenen Anordnungen zu ersehen. Dasselbe bildet

entweder einen besonderen Körper a (Fig. 24 und

25), welcher unter dem Hydrantenventil so angebracht ist, daſs er dessen

Bewegung folgen muſs; oder es kann das Hydrantenventil selbst durch entsprechende

Formgebung als Absperrventil benutzt werden (Fig. 26).

In den ersten beiden Fällen läſst sich das Hydrantenventil mit dem Auslaufrohr aus

dem Umhüllungsrohr heben, wobei das untere Ventil durch einen Federdruck gegen

seinen Sitz in letzterem gedrückt wird; im anderen Falle dagegen wird blos das

Auslaufrohr ausgehoben, während das Ventil selbst nun zum zeitweiligen Abschluſs der

Leitung dient, indem es sich gegen einen zweiten im Umhüllungsrohr angebrachten Sitz

legt.

H–s.

Tafeln