| Titel: | Der Schreibtelegraph von A. Bramâo in Lissabon. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 116 |

| Download: | XML |

Der Schreibtelegraph von A. Bramâo in

Lissabon.

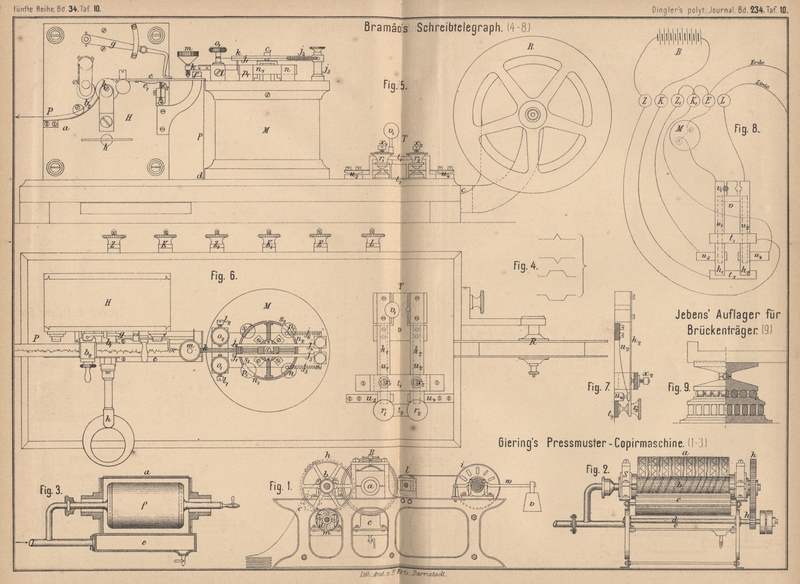

Mit Abbildungen auf Tafel 10.

Bramâo's Telegraph.

Der Ingenieur A. Bramâo der portugiesischen Telegraphen

Verwaltung hatte die Pariser Ausstellung 1878 mit einem in der Werkstätte von Hermann in Lissabon ausgeführten, seit 1874 auf einigen

portugiesischen Telegraphenlinien benutzten Schreibtelegraphen (* D. R. P. Nr. 5824

vom 18. Juni 1878) beschickt, welcher – ganz wie Stöhrer's Doppelstifttelegraph und wie Ekling's Abänderung des Bain'schen

Nadeltelegraphen – vier Elementarzeichen bei Entsendung

von langen oder kurzen, positiven oder negativen Strömen hervorzubringen befähigt

ist. Da aber beim Empfangen die Schreibvorrichtung den Papierstreifen beständig

berührt und somit auf diesem bei stromfreier Linie eine ununterbrochene gerade Linie

schreibt, so nehmen die 4 Elementarzeichen die vier in Fig. 4 Taf.

10 dargestellten Formen an, weil die Schreibvorrichtung durch die positiven und

negativen Ströme nach rechts und links von jener geraden Linie aus bewegt wird und

dabei entweder Spitzen oder Striche beschreibt. Mit diesen 4 Elementarzeichen lassen

sich 4 telegraphische Zeichen bei blos einmaliger Stromsendung, 16 bei zweimaliger,

64 bei dreimaliger und 256 bei viermaliger geben u.s.f. Bei diesem Reichthum an

Zeichen könnte man sehr vortheilhaft ein Wörterbuch herstellen, in welchem in 310

Reihen je 340 verschiedene Ausdrücke oder Sätze stehen könnten, und diese 310 × 340

= 105 400 Begriffe, die somit blos durch Angabe der Zahl ihrer Reihe und der ihr

zukommenden Zahl in der Reihe telegraphirt werden könnten, dürften für alle

Bedürfnisse genügen; für die etwa nicht in dem Wörterbuche stehenden Wörter und

Gedanken aber würde man immer noch zum Buchstabiren greifen und z.B. auſser den 30

für die Buchstaben bestimmten, 1- bis 4-elementigen Zeichen auch die aus 5 und 6

Elementen bestehenden Zeichen beibehalten können, welche im Morsesysteme für „é,

å, n̄“, für die Ziffern, die Interpunctionen und gewisse oft

wiederkehrende Abkürzungen gewählt worden sind. Dabei wäre nur etwa festzusetzen, 1)

daſs beim Telegraphiren in gewöhnlicher Sprache (durch Buchstabiren) die nach rechts

(oben) weisende Spitze den Morsepunkt, die nach links (unten) weisende Spitze den

Morsestrich ersetzt (vgl. 4); 2) daſs bei der Chifferirung die Zeichen Fig.

4 der Reihe nach die Ziffern 1 bis 4 bedeuten; 3) daſs bei Chifferirung

jeder Ausdruck mit dem Zeichen für die Reihe beginnt, worin beständig wenigstens 1

Strich vorkommt; 4) daſs jedes blos Spitzen enthaltende Zeichen einen Buchstaben,

eine Ziffer, oder ein (orthographisches) Unterscheidungszeichen bedeutet,

ausgenommen, wenn ihm ein Reihenzeichen vorausgeht; 5) daſs jedes hinter einem

Reihenzeichen folgende Zeichen die Nummer des zu telegraphirenden Ausdruckes in der Reihe anzeigt.

Um die Ziffern, welche sich auf das Wörterbuch beziehen, nicht mit den gewöhnliche

Zahlen ausdrückenden Ziffern zu verwechseln, werden die ersteren sowohl im

Originaltelegramm, als in der Niederschrift beim Empfangen unterstrichen. Das

Unterstreichungszeichen wird in diesem Falle nicht mit telegraphirt und reicht immer

über die Zahlen, welche die Reihe und die Nummer in der Reihe angeben.

Die Vorderansicht und den Grundriſs von Bramâo's

Telegraph bietet Fig. 5 und

6 Taf. 10. In dem Gehäuse H befindet sich

ein mittels des Schlüssels h aufzuziehendes

Federtriebwerk mit Centrifugalregulator; die Achse seines zweiten Rades tritt durch

die Gestellwand heraus und trägt vor dieser eine Walze b1, welche in Gemeinschaft mit einer

zweiten b2 den von

einer Rolle R ablaufenden und durch den Kanal cd des Grundbretes hindurchgehenden

Papierstreifen P mit einer mittleren Geschwindigkeit

von 30cm in der Minute fortbewegt. Vor b1 ruht P auf einer horizontalen Platte e, welche durch eine mittels einer Schraube e2 in ihrer Wirkung regulirbare Feder e1 leicht nach oben

gedrückt wird und so das Papier an die Schreibvorrichtung m anlegt.Ein Mittel, die beständige Reibung des Papieres gegen die Spitze eines

Farbgefäſses oder eines Schreibstiftes zu vermeiden, wurde bereits bei der

Beschreibung von W. Thomson's

Heberschreibapparat (* 1877 224 284) vorgeführt.

Ein anderes hat Ailhaud bei einem für Kabel

bestimmten Empfänger verwendet, welcher ebenfalls auf der Pariser

Ausstellung 1878 zu sehen war. Ailhaud stellt

nämlich die metallene (aus Aluminium hergestellte) Schreibspitze, welche von

einem astatischen, für zwei Elektromagnete als Anker dienenden Magnetpaare

ausläuft, in geringer Entfernung über den Papierstreifen und legt dieselbe

und die den Streifen bewegende Zugwalze in den secundären Stromkreis einer

Inductionsspule, in dessen primären Windungen der Strom einer kleinen

Localbatterie thätig ist; die dabei zwischen der Spitze und der Walze

überspringenden Funken erzeugen auf dem Streifen eine bläuliche Linie,

welche gerade ist, so lange in dem Kabel nicht telegraphirt wird, dagegen

beim Telegraphiren im Zickzack verläuft. (Vgl. Journal télégraphique, 1879 Bd. 4 S. 374.) Mittels des

Hebels g kann das Triebwerk angehalten und zugleich die

Platte e mit dem Papier P

nach unten bewegt und von der Schreibvorrichtung m

entfernt werden.

Das Magnetsystem M des neuen Telegraphen besteht aus

einem kräftigen Hufeisenmagnete mit den Polen s und n (Fig. 6) und

einem gewöhnlichen Elektromagnete mit den Polen p1 und p2; diese 4 Pole liegen in einer und derselben Ebene,

die Linien p1

p2 und ns schneiden sich aber rechtwinklig; die 4 Pole

n, s, p1 und p2 sind oben

kreisförmig geschlitzt und in ihren Schlitzen können sich zwei halbkreisförmige

Anker n1 n2 und s1 s2 aus

weichem Eisen frei bewegen, welche mittels eines kupfernen Kreuzes auf einer durch

die Mitte des Kreises gehenden verticalen Achse befestigt sind; ein Arm k am Kreuze

trägt das in ihn eingeschraubte, trichterförmige und unten mit einer feinen Oeffnung

versehene Farbgefäſs m, worin die mit Mandelöl

verdünnte Druckfarbe gegossen wird. Auf die Achsen j3

und j4 sind zwei Hebel j1 und j2 aufgesteckt, welche

durch die Federn j5 und

j6, deren Spannung

mittels der Schrauben o1 und o2

regulirt wird, von beiden Seiten her einen schwachen Druck auf den Arm k ausüben; diesem Drucke setzt in der einen wie in der

anderen Richtung ein im Kreismittelpunkte befindlicher Stift c1 ein Ziel, welcher seitlich etwas hin

oder her verschoben wird, wenn die Richtung, in welche die beiden Hebel j1 und j2 den Arm k stellen, nicht mit der Ruhelage des Ankers n1n2, s2s1 zusammenfällt. In der Ruhelage des Ankers

sind die Pole s1 und

s2, n1 und n2 gleich weit von p1 und p2 entfernt.Läſst man die Enden des Ankers n1 n2, s2

s1 1mm in die Pole p1, p2 eintreten, so wird, wenn in den Elektromagnetkernen

kein remanenter Magnetismus vorhanden ist, der Anker plötzlich in die

Ruhelage zurückkehren, wegen der entgegengesetzten Polarität, die er

transversal in ihnen hervorruft; für schwache Ströme kann er daher ohne die

Federn j5 und

j6

arbeiten. Wenn andererseits diese Federn mit ihren Hebeln auf einen

Siemens'schen polarisirten Elektromagnet gesetzt werden, so können sie den

Anker desselben befähigen, auch drei Stellungen einzunehmen und demgemäſs

aus der Ruhelage nach rechts und nach links zu schwingen. Ein den

Elektromagnet durchlaufender elektrischer Strom dreht je nach seiner Richtung den

Anker links oder rechts herum und bewegt so das Farbgefäſs m auch nach links oder nach rechts, wodurch in der von m in seiner Mittellage beschriebenen geraden Linie die

Ablenkungen nach links oder rechts (Fig. 4)

erzeugt werden. Die Stellschrauben l1 und l2 begrenzen die Weite der Schwingungen des Hebels

k.

Der Sender T enthält zwei metallene Hebel h1 und h2 (Fig. 5 bis

7), welche für gewöhnlich an zwei aus der Unterseite eines metallenen

Steges t1 vorstehenden

Stellschrauben x1 und

x2 anliegen und

durch einen eingesteckten Stöpsel v1 mit einem Metallstücke v in metallische Verbindung gesetzt werden können; von

v laufen zwei Metallspangen u1 und u2 aus, welche, wenn h1 bezieh. h2 mittels der Knöpfe r1 und r2 auf die

Metallschiene t2

niedergedrückt wird, von isolirten Stiften auf der unteren Fläche der Hebel h1 und h2 mitgenommen werden

und dadurch mit der Schiene u3, bezieh. u4

in Berührung treten. Das erste und dritte Zeichen in Fig. 4 wird

mit der Taste h1, das

zweite und vierte Zeichen mit der Taste h2 hervorgebracht. Die Einschaltung und die

Art der Stromgebung gestaltet sich nach Fig. 8

folgendermaſsen: Von den 6 Klemmen Z, K, Z1, K1, E

und L nehmen L die

Telegraphenlinie, E die Erdleitung auf; von E führt ein Draht nach dem Elektromagnet M und weiter nach h1, von L ein

Draht nach h2; Z und

K stehen mit t1 und t2 in Verbindung, Z1 und K1 mit u3 und u4.

Wenn nun die Station blos einen Apparatsatz besitzt, oder wenn in der Station für den

betreffenden bezieh. für jeden Apparatsatz eine besondere Batterie B benutzt wird, dann wird diese so, wie es Fig.

8 zeigt, zwischen Z und K eingeschaltet, Z1 und K1 werden unter sich und mit E verbunden und ein Stöpsel in das Loch zwischen v und h1

eingesteckt. Ein aus der

Linie kommender Strom geht dann von L über h2, t1, h1 durch M zur

Erde. Wenn man h1

niederdrückt, so geht der Strom der Batterie B vom

Kupferpole nach K, t2,

h1, v, u1, u3, Z1 und E zur Erde, vom Zinkpole nach Z, t1, h2 und L in die Linie;

beim Niederdrücken von h2 dagegen hat der entsendete Strom die entgegengesetzte Richtung, weil

jetzt Z über t1, h1, v, u2, u4 mit K1, und E verbunden ist,

K aber über t2 und h2 mit L.

Wenn dagegen, was zur Vermeidung von Batterien mit allzu vielen Elementen immer

vorzuziehen ist, zwei Batterien von gleicher Stärke verwendet werden, so wird die

eine Batterie mit dem Zinkpole, die andere mit dem Kupferpole an Erde gelegt, der

freie Kupferpol der ersten mit K1, der freie Zinkpol der zweiten mit Z1 leitend verbunden,

K1 und Z1 werden aber jetzt

nicht mit E in Verbindung gesetzt; ferner kommen in Z und K keine Drähte und

der Stöpsel wird in das Loch zwischen v und h2 gesteckt. Wieder

findet dann ein ankommender Strom von L aus über h2, t1, h1 durch M seinen Weg zur Erde. Beim Niederdrücken von h1 geht dann der

Zinkstrom (der zweiten Batterie) von Z1 über u3, u1, v und h2 nach L und

in die Linie, während, wenn h2 niedergedrückt wird, die erste Batterie von K1 aus über u4, u2, v und L der Linie den Kupferstrom zuführt.

Will man endlich einen Apparatsatz in kurzen Schluſs bringen, so schaltet man eine

kleine Batterie zwischen Z und K ein, jedoch mit dem Kupferpole an Z und mit

dem Zinkpole an K, läſst Z1 und K1 unverbunden, verbindet aber E und L mittels eines

Drahtes und steckt den Stöpsel v1 nach Belieben zwischen v und h1 oder

zwischen v und h2. Beim Niederdrücken von h1 geht dann der Kupferstrom nach Z, t1, h2, L und E, durch die Spulen

von M und über K zum

Zinkpole.

Bramâo erwartet (nach dem Journal

télégraphique, 1879 Bd. 4 S. 278) von seinem

Telegraphen eine doppelt so groſse Leistung, als der Morse-Apparat liefert, bei nur

halb so groſsem Papierverbrauche.

E–e.

Tafeln