| Titel: | Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 119 |

| Download: | XML |

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement

und Gyps.

(Fortsetzung des Berichtes von S. 41 dieses

Bandes.)

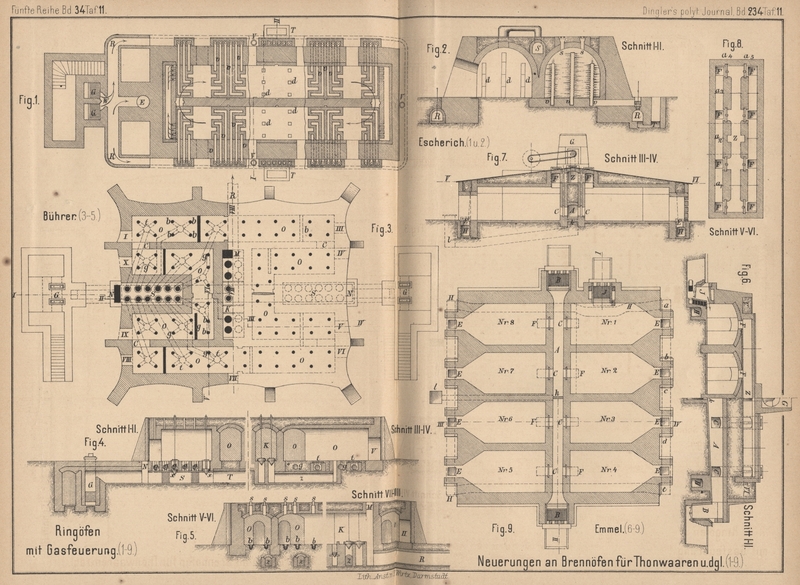

Mit Abbildungen auf Tafel 11.

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und

Gyps.

Nach einem Vortrage von H. Escherich

auf der Generalversammlung des Vereines für Fabrikation von Ziegeln hat derselbe

bereits im Späthherbst 1873 einen Ringofen mit Gasfeuerung gebaut. Nach langen

Versuchen ist es ihm gelungen, durch die in Fig. 1 und

2 Taf. 11 dargestellte Construction eine völlig gleichmäſsige Vertheilung

der Hitze im ganzen Brennkanal und eine leichte Regulirung derselben zu erzielen. Das in den Generatoren

G erzeugte Gas strömt von den Kanälen v aus in die aus Hohlsteinen aufgebauten Röhren d und tritt aus zahlreichen seitlichen 5 bis 20mm weiten Oeffnungen, wo es 3 bis 20cm lange Flammen senkrecht zur Zugrichtung bildet

(Fig. 2). Durch diese Vertheilung des Gases wird erreicht, daſs die Waare

selbst von der Flamme nicht berührt wird und daſs die Zusammensetzung der Gase im

ganzen Querschnitt des Brennkanales die gleiche ist, so daſs verhältniſsmäſsig

leicht reine Farben zu erzielen sind. Will man mit reducirender Flamme arbeiten, so

braucht man nur den Zutritt der Luft durch entsprechende Einstellung des

Rauchventiles zu mäſsigen.

Da der Eintritt des Gases und der Abzug des Rauches räumlich weit von einander

getrennt sind, so war es möglich, den Ringkanal R

gleichzeitig für Gas und Rauch zu verwenden, indem man diesen Kanal durch

entsprechende Stellung der Wechselklappe bei W

einerseits mit den Generatoren G, andererseits mit dem

Schornstein E verbindet. Der aus dem Gase abgeschiedene

Theer sammelt sich in den Behältern T. Durch zahlreiche

Querkanäle v steht nun der Ringkanal mit sämmtlichen

Ofenkammern in Verbindung, ist jedoch selbst durch drei Glocken V in vier Abtheilungen getheilt, deren erste mit den

Ofenkammern in 1 bis 4, die zweite mit den Kammern 5 bis 8 und die vierte mit den

Kammern 13 bis 16 in directer Verbindung steht. Durch Heben und Senken der Glocken

kann man die Verbindungen zwischen den Abtheilungen 1 und 2, 1 und 3, 4 und 3 u.s.w.

beliebig herstellen und unterbrechen, ferner durch entsprechende Stellung des

Wechselapparates und der Glocken jede Abtheilung des Ringkanales bald mit dem

Generator, bald mit dem Schornstein in Verbindung setzen. Dieselben Kanäle und

Glocken, welche die Einführung und Vertheilung des Gases in den einzelnen Kammern

bewirken, dienen auch zur Abführung des Rauches; die ganze Anlage wird dadurch

verhältniſsmäſsig billig. Zu erwähnen ist schlieſslich noch der Schmauchkanal S und die zwischen je zwei Reihen Pfeifen angebrachten

Schaulöcher s.

Ein derartiger Ofen in Kolbermoor für Ziegel gebraucht für je 1cbm Brennraum 80k Torf, ein anderer Ofen in Hartmannsdorf für je 100k gebrannten Kalk 33k Braunkohle.

Den Ofen von J. Bührer in Constanz

zeigt auf Taf. 11 Fig. 3 im

Grundriſs und oberer Ansicht, Fig. 4 in

zwei Längsschnitten und Fig. 5 in

zwei Querschnitten. Die Kammern O mit den

Verbindungsstellen C sind in ähnlicher Weise

angeordnet, wie dies schon i. J. 1871 von F. Hoffmann

(vgl. Töpfer- und Zieglerzeitung, * 1879 S. 93)

geschah, welcher diese Construction aber wegen der Schwierigkeit eines gleichartigen

Brandes wieder aufgab. Die Kammern werden durch die Thüren I bis X gefüllt und entleert und wenn

erforderlich durch die Heizlöcher s mit Brennstoff

versehen; bei der Gasheizung dienen letztere als Schaulöcher. Das in den Generatoren G erzeugte Gas tritt in die durch den Kanal T in Verbindung stehenden Gasräume S, von hier durch die Ventile x durch die Hauptgasröhren g nach den kleinen

Gassammlern t und aus diesen durch die Brenner b in den Ofen. Die Rauchgase gehen durch die Kanäle z in den Rauchsammler K

und von da durch den Hauptsammelkanal R zum

Schornstein. Gas- und Rauchkanal sind durch die Schächte N und M zugänglich gemacht.

Die Art der Gaseinführung ist demnach im Wesentlichen dieselbe, wie sie bereits

früher Escherich in Schwandorf (vgl. Bayerisches Industrie- und Gewerbeblatt, *1878 S. 299.

Notizblatt des Vereines für Fabrikation von

Ziegeln, 1879 S. 71) anwendete; er ging dann aber zu dem vorhin

beschriebenen System über, weil auf der Ofensohle fast immer überschüssiges Gas,

unter dem Gewölbe aber überschüssige Luft vorhanden, ein gleichmäſsiger Brand daher

nicht zu erzielen war.

C. Emmel in Horde (* D. R. P. Nr. 3179 vom 15. Januar

1878) hat einen aus vier Kammern bestehenden Ofen mit Luftheizung zum Brennen von

Kalk und Ziegelsteinen construirt. Der Ofen dürfte um so weniger Eingang finden, als

er zum Betriebe des erforderlichen Ventilators einen Motor von 1 bis 2e nöthig hat. – Nach dem Zusatzpatent *Nr. 4559

vom 15. Januar 1878 können 3 bis mehr Kammern geradlinig oder kreisförmig angeordnet

mit je drei Generatoren angewendet werden.

Beim Gascirculirofen zum Brennen von Ziegeln, feuerfesten

Steinen, Kalk u.s.w. von E. Emmel in Horde (* D. R. P.

Nr. 5319 vom 15. August 1878) befindet sich, wie die Schnitte Fig. 6 bis

9 Taf. 11 zeigen, in der Mitte der in beliebiger, aber gleicher Zahl sich

gegenüber liegenden Ofenkammern ein Kanal A, welcher an

seinen Kopfenden die Generatoren B hat und durch die

mit entsprechenden Schiebern versehenen Oeffnungen C

mit den einzelnen Kammern in Verbindung steht. Die Oeffnungen E führen in den im Boden liegenden Kanal ohne Ende H, während die in der Decke befindlichen Zuglöcher F in zwei Seitenkanäle münden, die mit dem

Hauptzugkanal Z verbunden sind, der wieder mit dem

Abzugsgebläse G in Verbindung steht.

Beim Betriebe eines achtkammerigen Ofens sind immer 5 Kammern in Hitze, während die

übrigen ein- und ausgesetzt werden. Die in den Generatoren erzeugten Gase werden

zunächst in die erste Kammer geleitet, welche durch den kleineren Generator J so weit erhitzt ist, daſs die eingeführten

Generatorgase verbrennen. Durch entsprechende Stellung der Schieber a bis e und a1 bis a4 werden die

Verbrennungsgase gezwungen, durch die Oeffnung E in den

Kanal H zu gehen, von hier durch E in die zweite Kammer, durch die Oeffnung F in den oberen Kanal und wieder hinunter in die dritte

Kammer, durch E und den unteren Kanal in die vierte

Kammer und schlieſslich durch die im Gewölbe befindliche Oeffnung in den Hauptkanal Z zu entweichen, von wo aus sie durch das Gebläse G abgesaugt werden. Ist die erste Kammer fertig

gebrannt, so wird der Generator J vermauert, um während

des ganzen Betriebes nicht weiter benutzt zu werden. Die Generatorgase treten dann

in die zweite Kammer, die Verbrennungsgase gehen in der angegebenen Weise durch die

drei folgenden Kammern, um diese vorzuwärmen u.s.f.

In der Mitte des Kanales A liegt ein Schlitz k, der durch einen unterirdischen Kanal mit dem

Behälter l in Verbindung steht, um die etwaigen

Niederschläge, Theer u. dgl. zu sammeln.

Tafeln