| Titel: | Selbsttätiger Speiseapparat und Vliesstheiler für Wollkarden. |

| Autor: | A. L. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 184 |

| Download: | XML |

Selbsttätiger Speiseapparat und Vlieſstheiler für

Wollkarden.

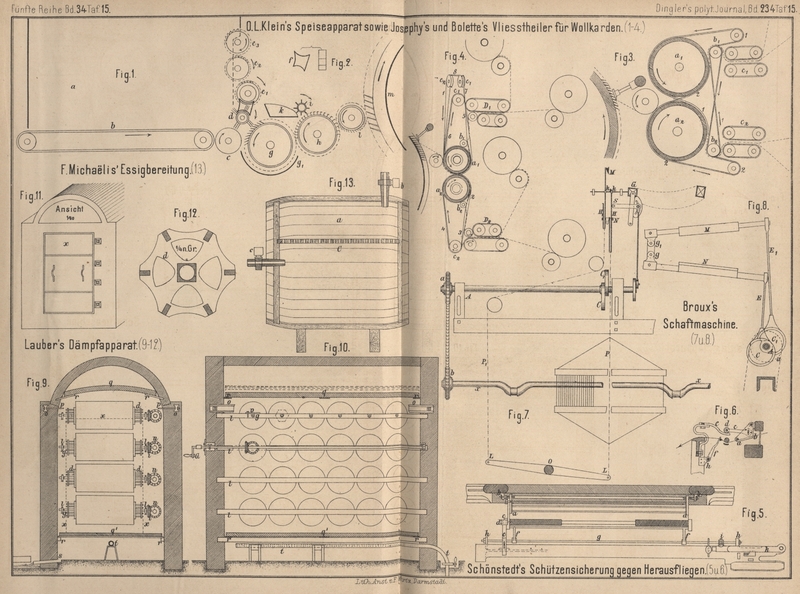

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Selbsttätiger Speiseapparat und Vlieſstheiler für

Wollkarden.

Die selbstthätigen Speiseapparate haben drei Bedingungen

zu genügen: 1) die Wolle gleichmäſsig der Trommel zuzuführen; 2) lauge und kurze

Wollen gleich gut zu übertragen, damit die Benutzung für Mischungen möglich ist; 3)

die Wolle der Stapellänge nach aufzulegen, wodurch die Haare bei dem Durchgang durch

die Karde weniger Angriff erfahren und weniger Abfall entsteht. Letztere Bedingung

ist namentlich für Kammwollen wichtig, da es hier im Interesse des Spinners liegt,

die Stapellänge so viel als möglich unverkürzt zu halten.

Apparate, welche den ersten beiden Punkten zur Zufriedenheit genügen, sind mehrfach

vorhanden; auf die Bedingung 3 hat man bisher noch wenig Rücksicht genommen und sind

deshalb dahin zielende Bestrebungen wohl zu beachten. P. L.

Klein in Werden a. d. Ruhr (* D. R. P.

Nr. 3230 vom 26. April 1878 und Zusatz Nr. 5946 vom 17. December 1878) sucht das

Ziel auf folgende Weise zu erreichen. Die im Kasten a

(Fig. 1 und 2 Taf. 15)

aufgespeicherte Wolle wird durch das den Boden bildende endlose Tuch b und die glatte Verbindungswalze c der Durchzupf- und Auflegewalze d zugeschoben; diese ist ringförmig beschlagen; die

Zahngruppen eines Ringes stehen sehr weit aus einander, so daſs ein aufgegriffener

Wollflock nicht von den Zähnen der nachfolgenden Gruppe gefaſst werden kann. Es

findet demnach ein büschelweises Herausziehen der Wolle statt, wobei sich die Haare

lang streichen und nach der Bewegungsrichtung anordnen. Ueber der Zupfwalze lagert

eine Walze e1, welche

in Ringen sägezahnartig verzahnt ist; die Ringe stehen genau über den Stacheln von

d. Die Zähne von e1 streichen bei der angezeigten Bewegungsrichtung

den Faserbart ebenfalls glatt und nehmen den Ueberschuſs von Wolle ab. Die Walze e1 wird durch e2 und diese durch e3 gereinigt. Die

Zwischenräume der Ringbeschläge der Walzen d und e1 sind ausgefüllt

durch entsprechend gebogene Blechstreifen f (Fig.

2), welche sich mit den kreisförmig gebogenen Theilen in Eindrehungen von

d und e1 legen. Die Bleche bilden somit in ihrer

Gesammtheit einen weiten Rost, zwischen dessen Spalten hervor die Zupfwalze die

Wollbärte zieht. Die Walze g überträgt die Flocken nach

der Klettenwalze h; zur Verhinderung von Abgang ist ein

Schutzblech oder Rost g1 angebracht. i ist der Klettenschläger,

k das Blech zur Aufnahme des Abgeschlagenen. Der

Wender l befördert schlieſslich die Wolle nach der

Trommel m. Es bedarf wohl kaum noch der Erwähnung, daſs

der ganze Speiseapparat von der Karde Antrieb erhält und dessen Geschwindigkeit regulirbar ist, so daſs

bei gleicher Arbeitsgeschwindigkeit der Trommel mehr oder weniger Wolle aufgegeben

werden kann. – Der dem Speiseapparate zu Grunde liegende Gedanke ist zweifellos ein

sehr guter und der Ausführung muſs, insofern als auf gröſste Schonung der Wolle

Rücksicht genommen ist, Anerkennung gezollt werden. Ob aber der Apparat in der

Praxis genügt, scheint doch zweifelhaft. Bedenken erregt, daſs die Zupfwalze die

Wolle in Bändern oder Streifen auflegt. Diese Streifen können sich sehr leicht durch

die ganze Karde hindurch fortpflanzen, da Organe, welche die Wolle gleichmäſsig über

die ganze Breite vertheilen, fehlen. Unregelmäſsigkeiten, die in einem Streifen

durch Auslassen der Zupfwalze auftreten, werden sich nun um so fühlbarer machen.

Vlieſstheiler. Der durch Fig. 3 Taf.

15 dargestellte Apparat von Josephy's Erben in Bielitz (* D. R. P. Nr. 3636 vom 22.

August 1877) gibt eine Verbesserung der bekannten C.

Martin'schen und Geſsner'schen Vlieſstheiler

(vgl. * 1871 201 393. 1873 209

251. 210 166). Die um die Theilwalzen a1 und a2 gelegten Riemchen

nehmen den durch die Ziffern 1 und 2 angegebenen Weg, woraus ersichtlich ist, daſs die auf

den Führungswalzen b1

und b2

zusammenlaufenden Riemchen eine glatte Oberfläche bilden, was weder bei dem Martin'schen, noch Geſsner'schen Apparat der Fall ist. Betrachtet man z.B. die Walze b1, welche die von a2 kommenden Riemchen

führt, so ergibt sich, daſs an der Uebergangsstelle von a1 nach b1 die Riemchen 1 in die

Zwischenräume der Riemchen 2 treten und so ein

Niedersinken der über den Rand der Riemchen 2 hängenden

Haare verhindern; dieses Niedersinken ist meist Veranlassung zu einem Wickeln der

Bänder um die Walze b1.

Als weitere Verbesserung ist noch anzusehen, daſs die Hosen c1 und c2 der Würgelwerke die Riemchen 1 bezieh. 2 berühren und

durch die hin- und hergehende Bewegung rein halten. – Der Apparat ist aber noch mit

demselben Nachtheil behaftet wie die älteren Anordnungen. Die endlosen Riemchen

längen sich ungleich und können in Folge dessen nicht gleichmäſsig gespannt sein;

ihre zertheilende Wirkung ist dadurch beeinträchtigt; die Wollbänder wickeln häufig

und werden ungleich, da die straffer gespannten Riemchen mehr Wollhaare zu sich

ziehen als die benachbarten schwächer gespannten. Diese Ungleichheiten machen sich

in den gesponnenen Fäden noch viel stärker fühlbar; es entstehen trotz

gleichmäſsiger Zuführung bei der Vorspinnkrempel verschieden feine Fäden.

Diesem Uebelstande abzuhelfen, verwendet J. S. Bolette

in Pepinster (L'Ingénieur-Conseil, 1879 S. 72)Vgl. dagegen Bolette's deutsche Patente * Nr.

216 vom 20. Juli 1877 und Nr. 6272 vom 13. Juli 1878. Das erstere Patent

bezieht sich auf die Verwendung feststehender polirter runder oder flacher

Stahldrähte, welche in flachen Nuthen der sägezahnartig geriffelten

Theilwalzen liegen und durch Spiralfedern gespannt werden. Jedes

Wollbändchen ist durch zwei Drähte unterstützt. Die Paare gehen von der

Theilstelle aus abwechselnd nach oben und unten. Im zweiten Patente sind an

Stelle der feststehenden paarweis angeordneten Drähte laufende endlose

Fäden, Darmsaiten oder Drähte gesetzt. Also zwei

Fäden an Stelle eines Riemchens der

bekannten Theiler. – Wie man nach den mit Riemchenapparaten mit vielen

einzelnen Riemen gemachten ungünstigen Erfahrungen noch auf diese Idee

kommen kann, ist dem Referenten nicht erfindlich.

einen einzigen langen Riemen zum Zertheilen des Vlieſses, welcher

nach Fig. 4 Taf. 15 in folgender Weise geführt ist: Es sei 1 das links auf die obere Theilwalze a1 auflaufende

Riemenende, welches die Walze a1 zu ⅓ umschlingt, sich dann nach a2 wendet und nun ein

Wollband führt. Das Riemchen verläſst die Walze a2 bei b2, wird zwischen der Hilfswalze b2 und der Leitwalze

c2 um 180° gedreht

und gibt bei 3 das Band an das Würgelwerk D2 ab. Der Zweig 4 schlingt sich um a2, geht nach a1 über, nimmt hier ein neues Band auf, wird abermals

zwischen den Walzen b1

und c1 um 180° gedreht

und gibt bei 5 das Band an das Würgelwerk D1 ab. Der Zweig 6 verhält sich nun gerade wie 1, läuft aber auf a1 um zwei Theilungen nach rechts versetzt auf. So geht es fort,

bis die ganze Breite der Theilwalzen gefüllt ist; das Trum 7 bis 8 ist durch Leitwalzen e1, e2 von der rechten zur linken Kardenseite geführt und

mit 1 vereinigt. Die Rollen e1, e2

oder c1, c2 können als

Spannwalzen gebraucht werden und gleichen jede an beliebiger Stelle des Riemens

erfolgte Dehnung aus, so daſs alle Riemchentheile immer gleichmäſsig gespannt sind.

Unter c2 läſst sich

noch eine Bürstwalze zur Reinhaltung der Riemchen anbringen. – Dieser Vlieſstheiler

besitzt nicht allein durch Erzielung einer gleichmäſsigen Spannung aller Riemchen

einen wesentlichen Vorzug; er ist auch bedeutend einfacher als die bisher bekannten

und besitzt, sieht man von den beiden kleinen Rollen e1 und e2 ab, z.B. nur 6 Walzen (einschlieſslich der

Theilwalzen a1, a2), der Apparat von

Martin dagegen 10; auch werden die Wollbänder bis

dicht an die Würgelwerke herangeführt. Die Bedienung und Instandhaltung, namentlich

das Auswechseln des Riemchens, ist sehr erleichtert; es genügt zu letzterem Zwecke,

den neuen Riemen an den alten anzuheften und durch die Maschine gehen zu lassen. Das

Auswechseln soll mit dem Spleiſsen der Enden nicht länger als ½ Stunde in Anspruch

nehmen.

A.

L.

Tafeln