| Titel: | Verbesserte Form des Quecksilber-Destillirapparates von A. Weinhold. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 211 |

| Download: | XML |

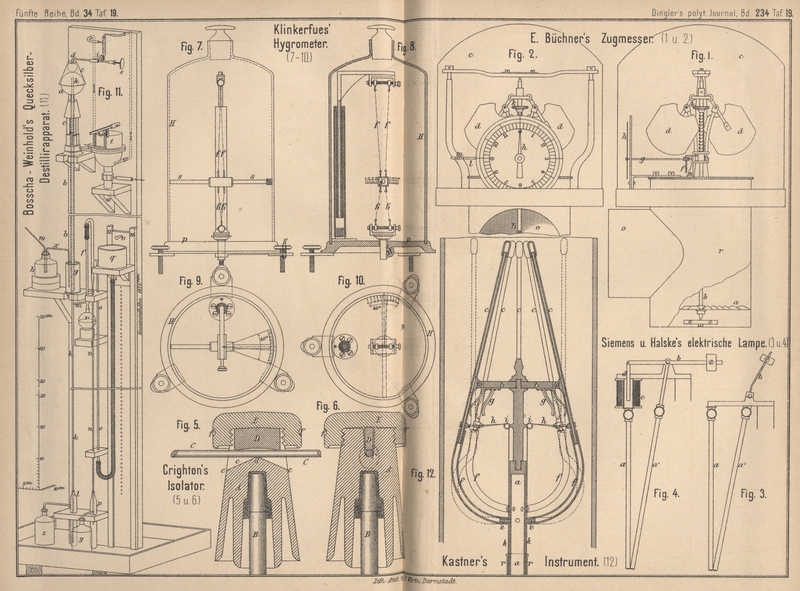

Verbesserte Form des

Quecksilber-Destillirapparates von A. Weinhold.

Mit einer Abbildung auf Tafel 19.

Bosscha's verbesserter Weinhold'scher

Quecksilber-Destillirapparat.

Der von Weinhold im J. 1873 beschriebene

Quecksilberdestillirapparat hat, hauptsächlich durch Bosscha (vgl. Catalogue of the Loan

Collection, London 1876, Nr. 2423), einige Abänderungen erfahren, durch

welche er für den Gebrauch erheblich bequemer geworden ist; Fig. 11

Taf. 19 zeigt ihn nach einem vom Verfasser eingesendeten Sonderabdruck aus Carl's Repertorium, 1879

Bd. 15 in seiner gegenwärtigen Form.

Der Fuſstheil des Apparates ist ein Kasten zur Aufnahme etwa verschütteten

Quecksilbers, auf ziemlich starken Leisten stehend, so daſs genügend Raum ist, um

ein flaches Gefäſs unterschieben zu können, wenn das in dem Kasten sich ansammelnde

Quecksilber einmal durch ein dazu angebrachtes, für gewöhnlich mit einem Korke

verstopftes Loch abgelassen werden soll; etwaige Fugen und Risse des Kastens werden

mit starkem Hanfpapier verleimt, um Quecksilberverluste zu vermeiden. Würde der

Apparat in einem Zimmer mit Quecksilber dichtem Fuſsboden aufgestellt, wie ihn die

Eudiometerzimmer der Laboratorien vielfach besitzen, so wäre der Kasten besser durch

ein Bret ohne Rand zu ersetzen. Auf dem Fuſsgestell erhebt sich eine feste Holzwand,

auf der Rückseite durch eine in der Figur nicht sichtbare Strebe verstärkt; an

dieser Wand sind sechs kleine feste Tragbretchen zur Aufnahme verschiedener Theile

des Apparates befestigt; ein siebentes Tragstück sitzt an einem besonderen zwischen

den Leisten u verschiebbaren Bretchen, das sich in

beliebiger Höhe feststellen läſst, indem man den eisernen Stift v durch ein Loch dieses Bretchens und eines der Löcher

in der hölzernen Wand hindurchsteckt. Auf dem obersten Tragbret steht ein Babo'scher

vierfacher Brenner c, dessen hohler Fuſs durchbohrt und

mit einer eingelötheten Messingröhre versehen ist, um das Rohr b durchzulassen; der Schornstein des Brenners ist

entfernt und die ringförmige Brenneröffnung mit einem aufgedrückten ringförmigen

Stück von feinem Drahtnetz bedeckt, so daſs auch bei sehr kleiner Flamme kein

Zurückschlagen nach unten stattfindet. Das nächste Bretchen trägt einen

Gasdruckregulator t; das Leuchtgas gelangt aus dem

Druckregulator nach einem Reichert'schen Wärmeregulator d mit kugelförmigem Gefäſs und horizontal umgebogenem Rohr und aus diesem

nach dem Brenner; die zur Verbindung dienenden Kautschukschläuche liegen zum

gröſsten Theile auf der Rückseite der Holzwand und treten nur mit ihren Enden durch

genügend weite Löcher nach vorn. Der Wärmeregulator sitzt an einem leicht

abnehmbaren Arme i; e ist eine conische Hülle aus

Eisenblech, welche die Kugel a und die des Wärmeregulators in einigen

Millimeter Abstand umgibt; sie hat einen winkelig gebogenen Ansatz, der in einer an

die Holzwand angeschraubten Oese steckt, so daſs auch die Hülle leicht abzunehmen

ist. Das dritte feste Bretchen trägt die Mariotte'sche Flasche h, welche durch untergelegte Holzscheiben mehr oder

weniger hoch gestellt werden kann, und das aus einer umgekehrten Flasche mit

abgesprengtem Boden bestehende Gefäſs g. In den Hals

dieser Flasche ist ein durchbohrter Kork eingekittet. Das Glasrohr b, welches oben die als Destillirgefäſs dienende Kugel

a trägt, ruht mit seinem unteren, schräg

abgeschnittenen Ende auf diesem Korke; das lange Rohr k

ist in den Kork streng eingepaſst; es geht durch b

hindurch und mündet im obersten Theile von a. Das

untere Ende von k mündet nahe am Boden des kleinen

Quecksilberbehälters l mit seitlichem Abfluſsrohre. Das

seitwärts an k angesetzte Rohr m dient zur Verbindung mit dem Trockengefäſs r und der Quecksilberluftpumpe nopq. Der abwärts gehende Arm von m ist in den Hals von r

luftdicht eingeschliffen; der aufwärts gehende Arm f

ist mit der Pumpe durch einen kurzen Kautschukschlauch verbunden, welcher

festgebunden und mit geschmolzenem Talg überzogen wird. (Es könnte auch diese

Verbindung durch Ineinanderschleifen der betreffenden Rohrenden hergestellt werden.)

In das Gefäſs r kommt englische Schwefelsäure; ein

unter dasselbe geschobener, auf dem vierten Tragbretchen ruhender Kork verhindert

das Herunterfallen, so lange im Apparate noch kein Vacuum vorhanden ist und also r noch nicht durch den Luftdruck getragen wird; die

geschliffenen Theile werden durch Bestreichen mit einer Spur Talg gedichtet. Das

enge Fallrohr n der (Sprengel-Crookes'schen) Luftpumpe

mündet in den Quecksilberbehälter p mit seitlichem

Abfluſsrohr; der Zufluſs des Quecksilbers erfolgt durch das Rohr o; dieses ist unten zu einer feinen Spitze ausgezogen

und durch einen umsponnenen Kautschukschlauch mit dem beweglichen Behälter q – ebenfalls einer umgekehrten Flasche mit

abgesprengtem Boden – verbunden. Die Röhren n und o sind mit durchbohrten Korken in Löchern des dritten

und fünften Tragstückes festgeklemmt; die Gefäſse l und

p sind ebenso in dem sechsten Tragstück befestigt

und ruhen überdies auf dem Fuſsbret des Apparates.

Um den Apparat in Thätigkeit zu bringen, verfährt man folgendermaſsen: Man legt unter

die Mariotte'sche Flasche so viele Holzscheiben daſs das untere in der Flasche

befindliche Ende des Rohres w um etwa 1cm weniger unter der Mitte der Kugel a steht, als die Höhe des Barometerstandes beträgt; bis

zu der nämlichen Höhe füllt man g mit einem Theile des

zu destillirenden Quecksilbers. Mit einem anderen füllt man die Flasche h bis zum Halse; wenn man nun den mit einer Spur Wasser

befeuchteten Kautschukpfropfen langsam in den Hals von h eindrückt, so steigt das Quecksilber in w

und x, bis es in letzterem Rohre nach g überflieſst; der Heber x

muſs aus engem Rohre (2mm weit) sein, damit er

sich ordentlich mit Quecksilber füllt. Ist in h nicht

so viel Quecksilber, daſs sich der Heber beim Einsetzen des Pfropfens von selbst

füllt, so hilft man durch vorsichtiges Blasen an dem Rohre w nach. Das Gefäſs l füllt man bis zur Höhe

der seitlichen Abfluſsröhre mit reinem Quecksilber; dann stellt man das Tragstück

mit dem Behälter q so, daſs seine obere Fläche in die

Höhe der Einmündungsstelle von o in n kommt. Jetzt füllt man q

mit reinem Quecksilber; dieses flieſst nach n und führt

die Luft aus dem Apparate mit fort. In dem Maſse, als die Luft im Apparate verdünnt

wird, steigt das Quecksilber aus l in k und aus g in dem

ringförmigen Zwischenräume zwischen k und b auf; um so viel es in b

steigt, um so viel verringert man die Höhe von q. Das

aus p ablaufende Quecksilber wird immer in q wieder aufgegossen; zuletzt muſs das Quecksilber bis

etwa zur Mitte der Kugel a steigen und q bis ziemlich zur Höhe des unteren Endes von o herabgelassen sein.

Wenn das Quecksilber in dem Rohre n keine Luft mehr

mitnimmt und die fallenden Tropfen mit hartem, metallischem Klange aufschlagen,

beginnt man mit dem Erwärmen. Man bringt anfangs das verschiebbare Gewicht auf dem

Regulatorhebel t ganz an das Ende des längeren Armes

und öffnet den Hahn der Gasleitung nur so weit, daſs über dem Drahtnetz des Brenners

c nur eine ganz kleine, etwa 5mm hohe, die Kugel a

noch nicht berührende Flamme brennt. Wenn das Quecksilber in a auf etwa 200° erwärmt ist, verdampft es lebhaft, aber ohne alles

Blasenwerfen; die entwickelten Dämpfe verdichten sich in dem Rohre k und wärmen dabei das in der oberen Hälfte von b befindliche Quecksilber vor; die verdichteten Tropfen

sammeln sich in der unteren Hälfte von k, es tritt

Quecksilber aus k nach l,

und wenn der Stand in k Barometer hoch über das

Abfluſsrohr von l gestiegen ist, beginnt das Destillat

aus l abzulaufen. Die Spannung des Quecksilberdampfes

bewirkt ein schwaches Sinken des Standes in a; man

stellt nun h so hoch, daſs der Stand in a bis etwa 5mm über

die Mitte der Kugel steigt. In dem Maſse, als Quecksilber aus a abdestillirt (etwa 600g in der Stunde), flieſst anderes aus h nach

g und steigt durch b

auf; sobald h bis zum unteren Ende von w entleert ist, wird es neu gefüllt. Die von dem

unreinen Quecksilber etwa mitgeführten Spuren von Wasser werden von der

Schwefelsäure in r absorbirt; geringe Mengen von Luft,

welche das Quecksilber enthält, und von Sauerstoff aus oxydhaltigem Quecksilber

entfernt man, indem man etwa alle halbe Stunden das Quecksilber aus y wieder nach q gieſst.

Natürlich muſs man, um kein Quecksilber zu verlieren, von y zwei Stück haben, deren eines man unter das Abfluſsrohr von p setzt, ehe man das andere in q entleert; ebenso braucht man zwei Flaschen z zum Auswechseln für das Auffangen des Destillates. Auf die Abfluſsröhre

von l und p kann man zweckmäſsig eine

rechteckige Glasplatte legen, die nach vorn und nach beiden Seiten so weit vorsteht,

daſs kein Staub in die Oeffnungen von y und z fällt; ebenso empfiehlt es sich, die Oeffnung von q mit einem runden Deckel mit übergreifendem Rande zu

bedecken.

Hat man die richtige Gröſse für die Gasflamme ausprobirt, so justirt man den

Wärmeregulator und den Druckregulator auf folgende Weise: Man schraubt die Schraube

s des Wärmeregulators so weit vorwärts, daſs die

Flamme zu klein wird und nur eben noch nicht verlischt; dann öffnet man den Hahn der

Gasleitung ganz, wobei die Flamme in der Regel wieder etwas zu groſs wird. Jetzt

gibt man durch Drehen der Schraube s der Flamme wieder

die richtige Gröſse und schiebt nun das Gewicht auf dem Hebel des Druckregulators

t so weit nach dem Drehungspunkte, daſs die Flamme

wieder ein klein wenig zu klein wird; durch Zurückdrehen von s gibt man ihr endlich nochmals die richtige Groſse. Ist die Justirung auf

diese Art ausgeführt, so behält die Flamme für alle Folgezeit die richtige Gröſse

auch bei sehr erheblichen Druckschwankungen. Die Aenderungen an der Schraube s und an dem verschiebbaren Gewicht des Regulators beim

Justiren nehme man langsam vor, weil die Flamme wegen der merklichen Hohlräume im

Brennerfuſse und im Regulator ihre Gröſse nicht augenblicklich ändert. Soll der

Apparat auf einige Zeit auſser Gang gesetzt werden, wie es am Abend nöthig ist, so

erniedrigt man die Mariotte'sche Flasche h um etwa 1cm, bevor man das Gas auslöscht, weil sonst mit

dem Verschwinden des Dampfdruckes in a das Quecksilber

zu hoch steigt. Beim Wiederanwärmen des Apparates am Morgen öffnet man anfangs den

Hahn der Gasleitung nur so viel, daſs man eben eine Flamme von richtiger Gröſse

erhält: nach etwa ½ Stunde ist das Quecksilber im Wärmeregulator so weit erwärmt,

daſs man den Hahn ganz öffnen kann; gleichzeitig hebt man dann auch h wieder auf die richtige Höhe.

Soll der Apparat einmal gereinigt werden, was aber bei nicht übermäſsig unreinem

Quecksilber erst nöthig ist, nachdem man mehrere Centner destillirt hat, so nimmt

man den Kork unter der Trockenflasche r weg, zieht

diese mit vorsichtig drehender Bewegung nach unten ab, hebt das ganz unreine

Quecksilber aus g mittels eines Hebers heraus und

destillirt es in gewöhnlicher Weise aus einer Eisenretorte.

Glasbläser R. Götze in Leipzig, Turnerstrasse 15,

fertigt den Apparat in vortrefflicher Weise.

Tafeln