| Titel: | Dampfheizung für Stadttheile. |

| Autor: | H. F. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 277 |

| Download: | XML |

Dampfheizung für Stadttheile.

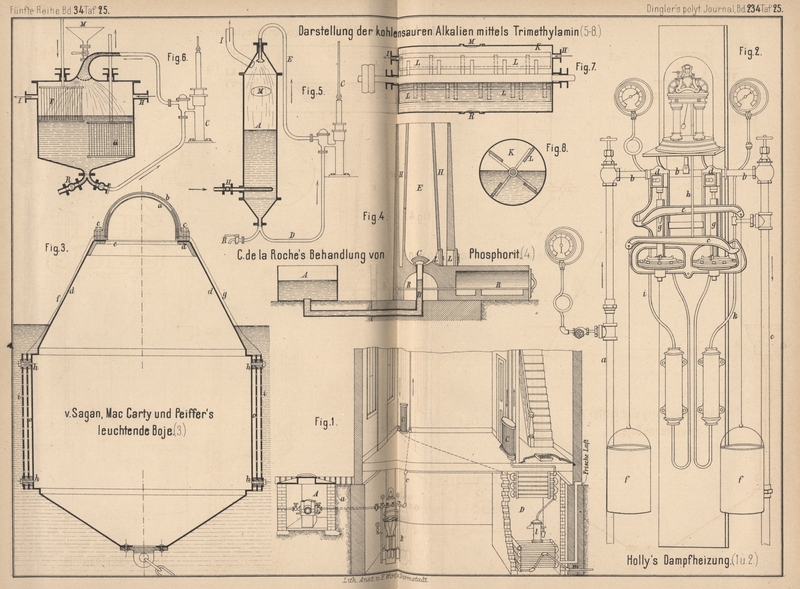

Mit Abbildungen auf Tafel 25.

Holly's Dampfheizung für Stadttheile.

Der Dampf ist seit dem Anfange dieses Jahrhunderts, zu welcher Zeit die Benutzung

desselben für Heizzwecke begann, vorwiegend für solche Fälle verwendet worden, bei

denen es angemessen erschien, die Feuerstellen zur Beheizung ausgedehnterer Gebäude

oder Gebäudegruppen an

einem Ort zusammenzulegen. Im Januar 1877 versuchte zuerst eine Gesellschaft, nach

einem Patent von Birdsill Holly, mehrere Häuser

verschiedener Eigenthümer von einer gemeinschaftlichen Kesselanlage aus zu heizen.

In Lockport, einem Städtchen im Staate New-York, setzte die Holly Steam Combination Company zu genannter Zeit eine derartige Anlage in

Betrieb, deren unterirdische Dampfleitung bald bis auf 4800m verlängert wurde. Die mit dieser Anlage

erzielten Erfolge haben bereits Veranlassung zu weiterer Einführung des Holly'schen Systemes geführt. Für die Beheizung der

Stadt New-York hat man geplant, dieselbe in 5 Kreise zu zerlegen; jeder dieser

Kreise soll mit 50 Dampfkesseln versehen werden.

Die Legung der Röhren wird in folgender Weise beschrieben. Auf dem Boden des etwa

1m tiefen Rohrgrabens wird zunächst ein

flaches Backsteinpflaster gelegt, dieses mit einer Kiesschicht bedeckt, oder mit

Holz- bezieh. Steinwürfeln besetzt, auf welche sich der Boden eines Breterkastens

stützt, der zur Aufnahme der Leitung bestimmt ist. Der Kasten ist von quadratischem

Querschnitt und reicht von einer Compensationsvorrichtung zur andern. Die Röhren

bestehen aus Schmiedeisen und sind durch die gebräuchlichen Mittel gegen

Wärmeverluste möglichst geschützt. Es ist besonders ein Verfahren genannt, wonach

die Röhren zuerst mit Asbestpapier belegt, hierauf mit russischem Filz umhüllt und

endlich mit Manillapapier umwickelt werden. Behufs Fernhaltung des Sickerwassers

sind die Seitenwände und der Deckel der Holzkästen mit getheerter Pappe bedeckt; die

Lage der Kästen auf dem Kiesbett bezieh. den Blöcken erleichtert das Abflieſsen des

Sickerwassers. In Entfernungen von 30 bis 50m sind

Stopfbüchsen-Compensatoren angebracht, so daſs sich die Röhren frei ausdehnen

können. Dieselben sind von einem Schachtmauerwerk A

(Fig. 1 Taf. 25) umgeben, das mit einer Eisenplatte bedeckt ist, deren

abnehmbarer Verschluſsdeckel in der Höhe des Straſsenpflasters liegt. Jeder

Compensator ist sonach bequem zugänglich. Mit ihm ist das Zweigrohr a verbunden, welches die anliegenden Gebäude mit Dampf

versorgt; ein Ventil ermöglicht hier die Absperrung des Zweigrohres. Mit dem Dampf

wird auch das in den Hauptröhren gebildete Condensationswasser in die Häuser

geführt, so daſs eine besondere Leitung für dasselbe gespart, gleichzeitig aber das

warme Wasser zur Benutzung in den Häusern bereit gestellt wird.

Fig.

1 veranschaulicht im senkrechten Durchschnitt ein mit Dampfheizung

versehenes Haus und einen Theil der Straſse. Das Zweigdampfrohr a führt durch die Grundmauern des Hauses in den Keller

desselben und hier zunächst zu dem Druckregulator sowie Messer B; derselbe hat zunächst den Zweck, den Dampfüberdruck,

welcher in der Straſsenleitung 3k,5, nach anderen

Angaben 2k auf 1qc betragen soll, auf 0,07 bis 0k,15 zu

vermindern, und registrirt zu gleicher Zeit sowohl den wirklich vorhanden gewesenen Druck, als auch

die verbrauchte Dampf menge. Sonach ist es möglich, den Druck in der Straſsenleitung

groſs zu nehmen, was erforderlich ist, sofern man mit geringen Rohrweiten auskommen

will; ferner aber den Druck der Straſsenleitung innerhalb ziemlich weiter Grenzen

schwanken zu lassen, ohne daſs eine erhebliche Druckverschiedenheit in den Häusern

bemerklich wird. Die früher aufgetauchte Behauptung, nach welcher man in mehreren

Kilometer Entfernung von der Dampfkesselanlage ebenso hohen Dampfdruck habe als in

unmittelbarer Nähe derselben, ist hiernach erklärlich.

Fig.

2 Taf. 25 stellt den Regulator und Dampfmesser in gröſserem Maſse dar. a bezeichnet in derselben wieder das

Dampfzuführungsrohr; dasselbe ist zunächst mit einem Manometer, an seinem oberen

Ende aber mit einem Absperrventil versehen. Von diesem gelangt der Dampf durch die

wagerechte Leitung b in die Ventilgehäuse d. Die Kegel dieser Ventile sind mit senkrecht

verschiebbaren Stangen g versehen, welche mittels der

Hebel e und der Gewichte f

nach unten gezogen, dagegen mittels biegsamer Platten, gegen deren untere Flächen

der Dampf zu drücken vermag, nach oben geschoben werden. Sobald der Dampfdruck unter

den biegsamen Platten die Belastung der Stangen g

überwindet, wird jeder Ventilkegel gegen seinen Sitz gedrückt und damit der

Dampfzutritt abgesperrt. In Folge der entstehenden Druckverminderung senken sich die

Stangen g wieder, so daſs nach einiger Zeit ein

Beharrungszustand hervorgebracht werden wird, welcher der auftretenden

Reibungswiderstände wegen wahrscheinlich bald eintritt. Von dem links liegenden

Ventilgehäuse wird der verminderte Dampfdruck mittels des Rohres i, von dem Dampfrohr c aus

dagegen, welches das Gebäude mit Dampf versorgt, mittels des Rohres k auf die betreffende biegsame Platte übertragen. Der

Zweck der guſseisernen Erweiterungen in den Rohrsträngen i und k ist nicht angegeben. Es ist

anzunehmen, daſs das rechts liegende Ventil d die

Druckverminderung vollendet, wenn etwa dem links liegenden Ventil dieselbe nicht

gelungen sein sollte. Dies ist indeſs ein Nebenzweck der Anwendung zweier Ventile;

der Hauptzweck derselben bezieht sich auf das Messen der Dampfmengen. Ueber den

Ventilen ist eine Uhr aufgestellt, welche einen Papierstreifen mit gleichförmiger

Geschwindigkeit fortschiebt. Eine Stange h, welche an

dem Hebel des rechts liegenden Ventiles d befestigt

ist, ragt in das Gehäuse der Uhr und setzt dort einen Stift so in Bewegung, daſs die

Hebelstellungen auf dem Papierstreifen vermerkt werden. Erfüllt nun das links

liegende Ventil d seinen Zweck, indem es Dampf von

gleichmäſsigem Druck dem rechts liegenden Ventil zuführt, regelt ferner das letztere

ebenfalls in erwarteter Weise den Druck, so ist der Druckunterschied, welcher in dem

zugehörigen Ventilgehäuse herrscht, unveränderlich, sonach die Dampfmenge fast genau

proportional der freien Ventilöffnung. Eine geeignete Form von Ventilkegel und Sitz

ermöglicht hiernach, auf dem Papierstreifen die verbrauchten Dampfmengen mit Hilfe

eines Planimeters abzulesen. Die beiden oberen Manometer der vorliegenden Apparate

gestatten jederzeit einen Einblick in die Wirkung der Ventile d, indem das links befindliche den Druck zwischen

beiden Ventilen, das rechts liegende den Druck in der Hausleitung anzeigt.

Indessen ist nicht zu verkennen, daſs das beschriebene Meſsverfahren eine Zahl von

Fehlerquellen in sich birgt, weshalb ich hier eines Vorschlages erwähne, welcher im

Rohrleger, 1878 S. 110 gemacht wurde. Dort ist

hervorgehoben, daſs die Dampfmenge bestimmt werden könne durch alleinige Messung des

entstehenden Condensationswassers, oder durch diese mit einer Berichtigung durch die

Temperatur des Wassers.

Die von Holly ebenfalls patentirten

„Wärmestrahler“ bieten durchaus nichts Neues. Sie bestehen aus einem

unteren und einem oberen Kasten, zwischen welchen beiden senkrechte Röhren

eingeschaltet sind. Der Dampf tritt in einen der Kasten, durchströmt die Röhren und

entweicht aus dem unteren Kasten in Form von Wasser. Zu weiterer Erläuterung der

Einrichtung dürfte genügen, auf die Darstellungen der Wärmestrahler unter C in Fig. 1

hinzuweisen. An einem anderen Orte wird angegeben, daſs die Wärme abgebenden Körper

aus Rohrschlangen bestehen, welche der Beschreibung nach ebenso eingerichtet sind

wie die bei uns zur Verwendung kommenden Schlangen. Aus derselben Figur ist ferner

die Art der Rohrleitung im Innern des Hauses zu erkennen, sowie die Einrichtung

einer Heizkammer D für Dampfluftheizung. Bemerkenswerth

ist in Betreff dieser, daſs anscheinend das von dem Condensationstopf l abflieſsende Wasser zur Vorwärmung der frischen Luft

verwendet werden soll und hierauf durch m in den Kanal

abflieſst, welches Verfahren bedenklich erscheint.

Oben wurde schon bemerkt, daſs das in der Straſsenleitung gebildete Wasser nebst dem

Dampf durch das Rohr a dem Druckverminderer B zugeführt werde. Man erwartet nach dem Scientific American, 1879 Bd. 41 S. 114, daſs in Folge

der Druckabnahme dieses Wasser wieder zur Verdampfung gelange. Wenn dies im

Beharrungszustande der Anlage der Fall sein sollte – was ich bezweifle – so ist es

wenigstens bei Beginn des Heizens unmöglich. In Folge dessen wird der Druck

verminderer heftige Stöſse erfahren, was dem anscheinend in einzelnen Theilen zarten

Apparat gewiſs schädlich ist. Wenn ich eine an einem anderen Orte gegebenen

Bemerkung recht verstehe, so hat man bereits zwischen den Druckverminderer B und die Straſsenleitung einen

Condensationswasserableiter eingeschaltet und zwar in dem Keller des betreffenden

Hauses.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daſs die Benutzung des Dampfes zum Kochen ebenso bequem

möglich ist als diejenige zum Heizen. Nicht so einfach ist die Benutzung desselben

zum Betriebe einer Dampfmaschine o. dgl. Zu diesem Zwecke bedarf man eines gröſseren

Dampfdruckes als nach Obigem in Aussicht genommen ist. Jedoch ist an der

Ausführbarkeit einer solchen Anwendung nicht zu zweifeln.

Ich fasse das Ganze dahin zusammen, daſs für uns die Holly'schen Patente nur Neues bringen in Bezug auf die Lagerung der Röhren

in den Straſsen und in Bezug auf die Messung des Dampfes. Alles Uebrige machen die

deutschen Heiztechniker besser oder mindestens ebenso gut als Holly.

Wenn die wirthschaftlichen Bedenken gegen die Beheizung von Stadttheilen auch noch

nicht widerlegt sind, so dürfte doch die Aufforderung an unsere Techniker

gerechtfertigt erscheinen, welche der Rohrleger, 1878

S. 249 ausspricht; sie lautet: ..... „Wünschen wir nur, daſs unsere

Central-Heizungsindustrie den Gegenstand rechtzeitig erfassen und verhüten möge,

daſs ausländische Kapitalisten das Fett abschöpfen, wie dies seiner Zeit in

einem ganz ähnlichen Falle der englischen Continental-Gasgesellschaft gelungen

ist.“ – Ich bin in der Lage mittheilen zu können, daſs eine unserer ersten

Werkstätten für Heizungswesen eine derartige Anlage auszuführen in Begriff ist.

H.

F.

Tafeln