| Titel: | Ziegel-Nachpresse von C. Schlickeysen in Berlin. |

| Autor: | H. F. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 285 |

| Download: | XML |

Ziegel-Nachpresse von C. Schlickeysen in

Berlin.

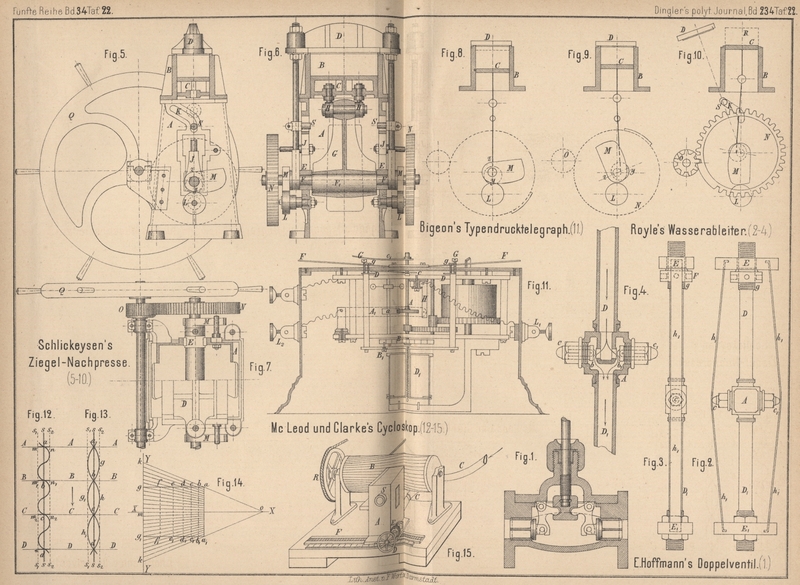

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Schlickeysen's Ziegel-Nachpresse.

Die Figuren 5 bis 7 Taf. 22

zeigen die Presse in zwei senkrechten, bezieh. einem halben wagerechten und einem

halben Grundriſs; Fig. 8 bis

10 dienen zur Erläuterung der Wirkungsweise dieser Maschinen (vgl. * D.

R. P. Nr. 4911 vom 3. September 1878).

In dem guſseisernen Kasten B, welcher auf einem Gestell

A befestigt ist, findet die Pressung mit Hilfe des

Kolbens C und des Deckels D statt. Der Kolben C steht mittels der

kräftigen, guſseisernen Lenkstange G mit dem

Wellentheil F1, der

Deckel D mittels der beiden schmiedeisernen Stangen J mit den Wellentheilen F

in Verbindung. Da F und F1 Theile derselben Welle, ihre Achsen zwar

gleichlaufend sind, aber in einiger Entfernung von einander liegen, so vermag man

durch Drehen der Welle FF1 Deckel D und Kolben C einander zu nähern oder von einander zu

entfernen.

Der Kolben C wird seitens der Wände des Kastens B in senkrechter Richtung geführt. Die Leitung des

Deckels D ist eine zusammengesetztere. An den Stangen

J sind nämlich Stifte S befestigt, welche in den Schlitzen K des

Gestelles A Führung erhalten, während die unteren Köpfe

von J die Wellenstücke F

umschlieſsen, welch letztere sich in den Lagern E

drehen können. Vermöge der beschriebenen Einrichtung ruht der Deckel D auf dem Kasten B,

während der Kolben C bei Drehung der Welle F einen nicht sehr groſsen Weg in dem Kasten B zurücklegt, welche Bewegung genügt, einen

halbtrockenen Ziegel, der über C und unter D in dem Kasten B sich

befindet, in entsprechender Weise zusammen zu drücken.

An der Welle F befinden sich ferner unrunde Scheiben M, welche sich mit F

drehen müssen. Sie stützen sich auf Rollen L, welche um

am Gestell festsitzende Zapfen drehbar sind. Während der Drehung der Welle F muſs dieselbe sonach verschiedene Höhenlagen

annehmen, was zulässig ist, da die Lager E sich in

Schlitzen des Gestelles senkrecht auf und nieder bewegen können. Mit der Erhebung

von F machen auch die Stangen J, also auch die Stifte S eine Bewegung nach

oben; letztere werden wegen der geneigten Lage der Schlitze K seitwärts abgelenkt, somit, da die unteren Köpfe von J durch die senkrechten Schlitze der Lager E ihre Bewegungsrichtung vorgeschrieben erhalten, der Deckel D in erheblichem Maſse zur Seite bewegt, wie Fig.

10 erkennen läſst. Mit der Erhebung von F

wird auch F1, bezieh.

G und der Kolben C

gehoben, so daſs der gepreſste Ziegel R über den Rand

des Kastens B gelangt, dort abgehoben und durch einen

ungepreſsten Stein ersetzt werden kann. Die Seitwärtsbewegung des Deckels D erleichtert dieses Geschäft wesentlich. Dreht man

nunmehr die Welle F in umgekehrter Richtung, so

gestatten die unrunden Scheiben M das Niedersinken der

Welle sowohl, als auch der mit ihr verbundenen Theile, d.h. Kolben C und Deckel D, was durch

das Gewicht dieser Theile ohne Schwierigkeit hervorgebracht wird; auch wird der

Deckel D mittels der Schlitze K und Stifte S wieder genau über den Kasten

B gelegt und der ungepreſste Ziegel gelangt in den

Kasten B. Es entsteht also die Lage der Theile, welche

Fig. 8 versinnlicht.

Die durch die versetzte Lage von F und F1 hervorgebrachte

gegenseitige Verschiebung von Kolben C und Deckel D kann bei diesem Vorgang auſser Acht gelassen werden;

sie beginnt aber nunmehr ihre Rolle zu spielen. Bei weiterer Drehung der Welle

belassen die unrunden Scheiben M dieselben in der

bisher angenommenen tiefsten Lage, da die Flächen yz derselben dem Umfang von F concentrisch

sind; die Rundung F1

hat in der Stellung der Fig. 8 ihre

tiefste Lage erhalten. Durch weitere Drehung der Welle wird somit der Abstand

zwischen Kolben C und Deckel D geringer. Fig. 9,

welche die Stellung der einzelnen Theile veranschaulicht, nachdem die Welle F sich gegen die Stellung der Fig. 8 um

90° gedreht hat, läſst erkennen, daſs der Kolben sich in voller Preſsthätigkeit

befindet, welche fortgesetzt werden kann, bis der Punkt z der unrunden Scheiben M die Rollen L berührt. Nach vollzogener Pressung dreht man die

Welle F in umgekehrter Richtung, nämlich rechts herum,

und gelangt alsdann wieder zu der schon besprochenen Stellung Fig.

10.

In der beschriebenen Einrichtung, unter Benutzung eines auf F befestigten Hebels, welcher innerhalb eines Bogens von 180° geschwungen

die erforderlichen Drehungen der Welle F bewirkt, wurde

die in Rede stehende Maschine in den J. 1861 bis 1864 in der J. F. Petzold'schen Maschinenfabrik zu Bautzen vielfach und zwar unter dem

Namen „Clayton'sche Nachpresse“ ausgeführt (vgl.

* 1870 196 115). Die Erfindung der Presse, soweit sie bis

hierher beschrieben, ist daher mindestens 18 Jahre alt.

Der Hebel war, wie sich Berichterstatter sehr gut erinnert, nicht bequem zu benutzen,

da derselbe, wie schon bemerkt, um etwa 180° gedreht werden muſste. Ein wesentlich

kleinerer Schwingungswinkel war unzulässig, wenn die einzelnen Bewegungen genügend

ausfallen sollten. Daher muſs als eine Verbesserung bezeichnet werden, daſs der

Patentinhaber die Drehung der Welle F durch zwei

Stirnräder N, in welche durch das Speichenrad Q getriebene Räder O

greifen, bewirkt. Der

Arbeiter, welcher die Bewegung der Maschinentheile hervorzubringen hat, kann seine

Kraft verhältniſsmäſsig bequem an das Speichenrad Q

übertragen.

Die Lenkstange G steht mit dem Kolben C durch einen Bolzen in Verbindung, welcher von den

Augen der beiden Bolzen H gehalten wird. Jeder dieser

Bolzen ist mit zwei Muttern versehen, durch deren Verstellung der Abstand der oberen

Kolbenfläche von der Mitte des Wellenstückes F1 geregelt werden kann.

So viel sich Berichterstatter zu erinnern vermag, war die gleiche Einrichtung an den

erwähnten Bautzener Maschinen vorhanden; sie wurde jedoch beseitigt, weil sie zu

Unzuträglichkeiten führte. Statt dessen legte man den Bolzen der Lenkstange

theilweise in den Kolben, fertigte den Kolben aus zwei über einander liegenden

Theilen und regelte die oben bezeichnete Entfernung durch Einlegen verschieden

dicker Platten zwischen den oberen und unteren Kolbentheil. Die Maschine wird auf

einer Art Karren befestigt, wodurch möglich wird, dieselbe ohne weiteres an irgend

einen Ort der Ziegelscheune zu schaffen.

H.

F.

Tafeln