| Titel: | Controlbarometer von H. Wild in St. Petersburg. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 298 |

| Download: | XML |

Controlbarometer von H. Wild in St. Petersburg.

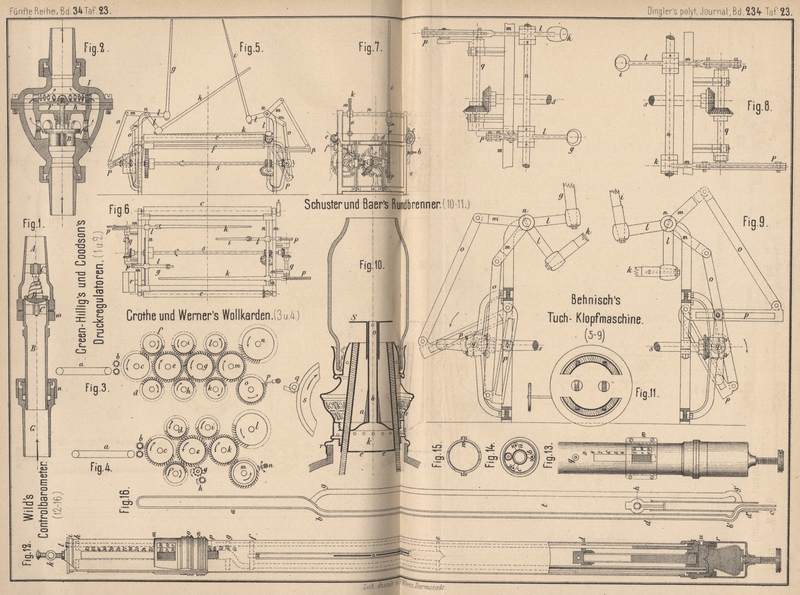

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Wild's Controlbarometer.

Dieses neue, nach den Angaben Wild's vom Mechaniker Turettini in Genf angefertigte und in Fig. 12 bis

16 Taf. 23 in ¼ n. Gr. dargestellte Barometer hat nach Carl's Repertorium, 1879 S. 404 folgende

Einrichtung.

Das Gefäſs mit Ledersack und der eisernen Scheidewand r

(Fig. 12) zwischen dem oberen und unteren Theil, um das Eindringen von

Luft in die Barometerröhre zu erschweren, entsprechen ganz den bezüglichen Theilen

des früheren von Wild angegebenen Instrumentes.

Dasselbe gilt von der Schraube u zum Nachfüllen von

Quecksilber und von der Befestigungsweise der beiden Glasröhren durch gepreſste

Lederringe im Deckel des Gefäſses.

In den Deckel des Eisengefäſses sind drei Eisenstangen a,

b und c (Fig. 14)

eingeschraubt, welche den Haltern der Glasröhren und des Thermometers zur Stütze

dienen. Zunächst ist das die kurze Glasröhre am oberen Ende umfassende und

abschlieſsende Hahnstück d, sodann der untere und obere

Halter e und f des

Thermometers, endlich die den erweiterten und centrischen Theil des Barometerrohres

unten und oben umfassenden, mit Kork gefütterten Lager g und h daran festgeklemmt.

Das eiserne Quecksilbergefäſs mit den Glasröhren, dem Thermometer und das diese

haltende eiserne Gestell bildet also einen eigenen Theil des Instrumentes und

könnte nach Füllung und Einsetzung der Barometerröhre für sich als Barometer

aufgestellt und benutzt werden, indem man etwa den Stellungsunterschied des

Quecksilbers in beiden Schenkeln mit einem Kathetometer ausmessen würde.

Zu dieser Messung der Barometerhöhe dient nun für gewöhnlich das über das eiserne

Gestell herunterzuschiebende und am Quecksilbergefäſs aufzuschraubende, in

Millimeter getheilte Messingrohr, dessen Deckel i

einerseits die Aufhängevorrichtung k trägt und mittels

dreier in die Enden der Eisensäulen hineingehenden Schrauben l auch dem oberen Ende des Eisengestelles Halt verleiht. Passende,

diametral gegenüber stehende Schlitze gestatten die Ablesung des Thermometers und

der Quecksilberkuppen, Auf diese wird zu dem Ende der obere Rand des mit einem

Nonius versehenen Schiebers m eingestellt, der zur

feineren Bewegung mit der Schraubenmutter n am Rohre

festgeklemmt und dann mit der Mutter o mikrometrisch

verschoben wird. Eine längs der Röhre heruntergehende Schiene und eine dazu passende

Nuth ira Schieber verhindert die Drehung des letzteren beim Verschieben von unten

nach oben, wenn zuerst der untere und darauf der obere Quecksilberstand zur Messung

des Höhenunterschiedes beider eingestellt wird. Daſs hierbei die Ablesungs- und

Einstellungsweise, etwa wie beim Kathetometer, oben und unten genau dieselbe und

jeder Indexfehler u. dgl. ausgeschlossen ist, erhellt hiernach ohne weiteres,

ebenso, daſs bei einer Zerlegung des Instrumentes keine Aenderung der einmal

bestimmten Correction erfolgen kann. Ja es kann sogar dieser Einrichtung zufolge,

wenn die Theilung auf dem Messingrohre berichtigt und das letztere genau als gerader

Cylinder abgedreht und geschliffen worden ist, das Instrument bis auf die jedenfalls

kleine Capillaritätscorrection zu absoluter Messung des Barometerstandes dienen, da

ja der Einfluſs der allfällig in der Toricelli'schen Leere noch vorhandenen Luft

ebenfalls nach der Arago'schen Methode direct bestimmt werden kann.

Nur für den bequemeren Gebrauch des Instrumentes als Standbarometer ist der in Fig. 13 in

der Seitenansicht und in Fig. 15 im

Grundriſs dargestellte, an einer beliebigen Stelle aufzuklemmende zweite Schieber

w mit Nonins dem Instrumente beigegeben. Nach

Einstellung dieses Schiebers, z.B. auf den Nullpunkt der Theilung, wird das

Quecksilber bei der Beobachtung dann jeweilen bis zur Berührung mit seinem Rande im

kurzen Schenkel gehoben und darauf oben der Schieber p

eingestellt. Selbstverständlich muſs in diesem Falle mittels eines Hilfsbarometers

die durch die Indexdifferenz beider Schieber bedingte Berichtigung besonders

bestimmt werden.

Wie beim früheren Barometer, so ist auch hier nach vollständiger Füllung beider

Schenkel mit Quecksilber durch Heben des Sackes das kurze Rohr für den Transport des

Instrumentes durch den Stahlhahn abzuschlieſsen, zu dessen Viereck man mit dem Schlüssel

durch die Oeffnung q (Fig. 13) im

äuſseren Rohre gelangt.

Wild hat versucht, das neue

Constructionsprincip noch in einer zweiten Weise zur Ausführung zu bringen, zu

welcher der kürzlich verstorbene Dr. Geiſsler in Bonn

die nicht leicht herzustellenden Glastheile und Mechaniker Brauer in St. Petersburg die Metalltheile angefertigt hat. Die letzteren

unterscheiden sich nicht wesentlich von denen des eben beschriebenen ersten

Instrumentes; statt des Ledersackes hat Brauer im

Eisengefäſs einen Stempel verwendet; das besondere Eisengestell wurde durch die Form

der Glastheile überflüssig und ebenso ermöglichte es die letztere, die getheilte

Messingröhre enger zu wählen, so daſs sie trotz gröſserer Wandstärke einen äuſseren

Durchmesser von blos 44mm hat. Die Glastheile

haben die in Fig. 16

(ebenfalls in ¼ n. Gr.) dargestellte Form. Die eigentliche Barometerröhre und der

kurze Schenkel des Barometers sind nämlich fest mit einander verbunden, indem die an

die weitere obere Röhre a angeschmolzene und seitlich

abgebogene engere Verbindungsröhre bb' unten bei a' durch eine seitliche Oeffnung des kurzen Schenkels

dd' – von gleicher Weite wie die Barometerkammer

oben, nemlich 12mm innerer Durchmesser – in diesen

eingeführt, damit verschmolzen und dann längs seiner Achse noch ungefähr 20mm über das Ende d'

desselben hinaus bis c verlängert ist. Der kurze

Schenkel dd' ist unten bei d' offen und oben bei d durch den ein

geschliffenen Glashahn h (mit seitlicher Durchbohrung

und Viereck zum Aufstecken eines Schlüssels) verschlieſsbar. Zur Verstärkung sind

die weiteren Theile a und d des Barometerrohres gegenüber der Verbindungsröhre b noch durch einen angeschmolzenen Glasstab gg' verbunden. Zwischen diesem Glasstabe und der

Glasröhre ist ungefähr bei t das Thermometer centrisch

mit a und d angebracht. Es

wird durch zwei Korkscheiben gehalten, welche ihrerseits mit zwei anderen bei bg über den oberen und bei dh über den unteren erweiterten Theil des

Barometerrohres geschobenen Korken durch Messingstäbchen fest verbunden sind. Der

Kork bei dh verhindert zugleich das

Herausrutschen des Hahnes h. Diese Korke alle

entsprechen in ihrem äuſseren Umfange dem inneren Durchmesser der getheilten

Messingröhre und geben also zugleich dem Barometerrohr in dieser seinen Halt.

Dasselbe stützt sich auſserdem noch gegen einen Kork im Deckel der letzteren und ist

mit dem unteren offenen Ende d' des kurzen Schenkels in

die entsprechende Tubulatur des Eisengefäſses quecksilberdicht durch umgepreſste

Lederringe eingesetzt.

Durch diese Construction ist also der Vortheil einer einzigen

centralen Tubulatur im Eisengefäſs erzielt und damit zugleich auch die Möglichkeit

einer gröſseren Annäherung der excentrischen Verbindungsröhre an den kurzen Schenkel

des Barometers geboten, wodurch wieder die centrisch umhüllende Maſsröhre in ihrem

Durchmesser eine wünschenswerthe Beschränkung erfahren kann. Abgesehen nämlich von

der dadurch bedingten Verminderung des Gewichtes und Volums des Instrumentes ist ein

nicht allzugroſser Durchmesser des Maſsrohres auch deshalb erforderlich, weil sonst

das gleichzeitige scharfe Erkennen von vorderem und hinterem Rande des Visirringes

bei der Einstellung auf die Quecksilberkuppe erschwert und damit die Genauigkeit der

letzteren vermindert wird. Dagegen besitzt diese zweite Constructionsweise den

Nachtheil einer schwierigen Herstellung der Glasröhren und einer gröſseren

Zerbrechlichkeit der letzteren. Von drei durch Dr. Geiſsler angefertigten und glücklich hier angelangten Exemplaren desselben

haben nach einiger Zeit zwei bei ruhigem Liegen in einem Schranke von selbst,

wahrscheinlich wegen ungleicher Ausdehnung der verbindenden Röhre b und des Glasstabes g,

Risse (die eine bei b, die andere bei g) erhalten. Dem letzteren Umstände könnte allerdings

dadurch abgeholfen werden, daſs der Glasstab nur unten angeschmolzen würde und oben

blos mit einer angekitteten Metallklammer die weite Röhre umfaſste und stützte.

Tafeln