| Titel: | Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation, |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 300 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen in der

Zuckerfabrikation,

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 233 S.

406.)

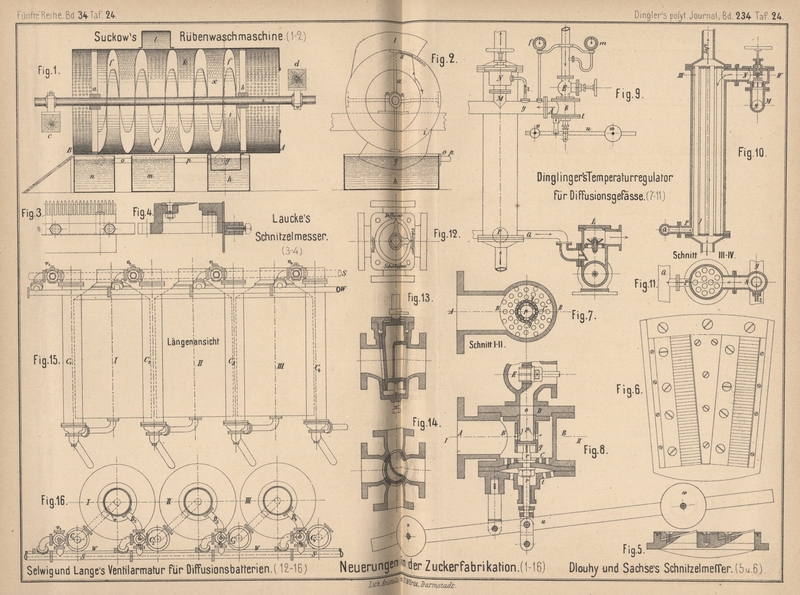

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation.

Rüben- und Kartoffelwaschmaschine

von P. Suckow in Breslau (* D. R. P. Nr. 2686 vom 12.

April 1878). An einer auf den Hölzern c und d gelagerten Welle ist, wie die beiden Schnitte Fig.

1 und 2 Taf. 24

zeigen, mittels der Speichenräder a und b ein Cylinder aus Eisenblech befestigt, welcher durch

Riemenbetrieb in der Pfeilrichtung gedreht wird. Die von A aus in den Cylinder eingeworfenen Rüben können wegen des hier

angebrachten Schutzbleches nicht herausfallen; sie werden daher, nachdem der durch

die Bewegung abgeriebene Schmutz durch die bis zum Speichenrade b angebrachten Löcher herausgefallen ist, vorgeschoben,

von der Blechspirale f erfaſst und weitergeführt.

Zugleich entnimmt der Schöpfkasten g dem Wasserbehälter

h eine entsprechende Menge Wasser und ergieſst es

durch die bei i angebrachten Löcher in das Innere des

Cylinders. Die Reinigung der mit dem Wasser in dem Cylinder fortgewälzten Rüben wird

durch die mit pyramidalen Spitzen versehenen guſseisernen Platten x befördert; die losgelösten Schmutzmassen flieſsen

durch die Löcher k nach auſsen. Nun nimmt ein zweiter

Schöpfkasten l aus dem mit reinem Wasser versehenen

zweiten Kasten m Wasser in den Cylinder, welches sich

schlieſslich in den Kasten n ergieſst und durch das

Rohr op zum Wasserkasten h flieſst, während die auf diese Weise zweimal gespülten Rüben bei B den Cylinder verlassen (vgl. Collas *1879 232 114).

Messer für Rübenschnitzelmaschinen

von W. Lauke in Trendelbusch (* D. R. P. Nr. 2538 vom

9. November 1877). Fig. 3 und

4 Taf. 24 zeigen Vorderansicht und Durchschnitt des eingespannten

Messers, welches nicht, wie die bisher gebräuchlichen Finger- und Rippenmesser auf

dem Kasten, sondern vor demselben mittels Schrauben befestigt wird, während an

Stelle der Finger- und Rippenmesser glatte Hobel gesetzt werden (vgl. Oswald *1876 220 550).

Doppelte Messereinlagen. Den

rinnenförmigen Schnitzel gebenden Königsfelder Messern wird vorgeworfen: ihre

verminderte Leistungsfähigkeit, da nur die eine Hälfte der Messer schneidet, und das

schwierigere Einsetzen der Einlagen, da diese versetzt auf einander folgen müssen.

K Dlouhy und Sachse

(Zeitschrift des Vereines für Rübenzucker im deutschen Reiche, *1879 S.

666) wollen diese Mängel dadurch beseitigen, daſs sie sogen, doppelte Einlagekasten

verwenden, bestehend aus einer der bisherigen ähnlichen, jedoch mit zwei

Messerauflagen versehenen Einlage (Fig. 5 und

6 Taf. 24), in welcher die Messer radial zu einander gestellt werden. Bei

gleicher Zahl von Einlagen wird dadurch die Leistung verdoppelt, zugleich ist ein Verwechseln der

auf einander folgenden Messer nicht mehr möglich, weil diese in einer Einlage

liegen.

Temperaturregulator für

Diffusionsgefäſse von R. Dinglinger in Cöthen

(* D. R. P. Nr. 5310 vom 9. November 1877). Zur Erzielung einer gleichmäſsigen

Temperatur in den Diffusionsapparaten soll Dampf von gleichmäſsiger Spannung unter

Atmosphärendruck hergestellt und derartig verwendet werden, daſs seine latente Wärme

ausgenutzt wird. Der hierzu erforderliche Dampfzuströmungsregulator besteht, wie die

zwei Schnitte Fig. 7 und

8 Taf. 24 veranschaulichen, aus einem cylindrischen Gehäuse B, welches unten durch den gelochten Boden C begrenzt wird und seitlich den Ausgangsstutzen A hat. Die obere Oeffnung wird durch einen Deckel D verschlossen, mit dem Dampfeingangsventil E und der kleinen Oeffnung o in der Mitte für den Dampf ein tritt. An diese schlieſst sich der mit

geschlossenem Boden und schlitzartigen Oeffnungen versehene Cylinder p an. Der cylindrische, durch die Stange r auf und ab zu bewegende Schieber q ist mit Schlitzöffnungen versehen, welche derart mit

den Oeffnungen des Cylinders p correspondiren, daſs

durch eine auf- und abwärts gehende Bewegung des Schiebers der Dampfeintritt

geöffnet und geschlossen werden kann. Der gelochte Deckel t und der Boden C sind derartig gewölbt, daſs

die dazwischen liegende, mit der Stange r verbundene

Gummiplatte s eine Durchbiegung aufwärts oder abwärts

erfahren kann. Der mit der Stange r verbundene Hebel

u trägt einerseits das Gewicht v, welches das Eigengewicht des Hebels nebst darauf

ruhender Stange r und Schieber q ausgleicht, während durch ein verschiebbares Gewicht w die Gummiplatte s mehr

oder weniger belastet werden kann.

Von diesem mit Manometer m und Vacuummeter f versehenen Apparate aus geht der Dampf in das Rohr

y (Fig. 9 bis

11 Taf. 24), durch die Stutzen M und die

Ventile N in die einzelnen Calorisatoren, während der

nichtcondensirte Dampf durch die Stutzen P und das

gemeinschaftliche Rohr Q von der Luftpumpe L angesaugt wird, welche auch das durch das Rohr f zuflieſsende Condensationswasser aufnimmt. Die Rohre

z (Fig. 11)

führen beständig Dampf zu den Wärmeapparaten, in denen der Saft aufsteigt. Der

Querschnitt dieser Röhren z ist so bemessen, daſs die

Summe derselben annähernd gleich dem Durchgangsquerschnitt eines der Ventile N ist. Bei Anwendung von zehn Diffuseuren mit

Einzelcalorisatoren beträgt daher der Rohrquerschnitt 1/10 vom Ventildurchgang. Die Ventile N mögen nun geöffnet oder geschlossen sein, so ist doch

stets eine genügende Verbindung der Dampfzuleitung von dem Dampfzuströmungsregulator

bis zur Luftpumpe vorhanden.

Ist nun mittels der Luftpumpe eine genügende Luftleere erzeugt, so öffnet man das

Dampfeingangsventil E. Der Ueberdruck der äuſseren

Atmosphäre gegen den im Inneren des Gehäuses B

stattfindenden Druck wird die Gummiplatte s zu heben

bestrebt sein. Sobald dieser Druck gröſser wird, als der durch das Gewicht w am Hebel erzeugte, muſs sich die Gummiplatte heben

und durch die Stange r den Schieber q öffnen. Es wird nun so lange Dampf einströmen und

durch die Calorisatoren zur Luftpumpe gehen, bis Gleichgewicht entsteht, d.h. bis

der äuſsere Luftdruck auf die Gummiplatte, abzüglich des inneren Dampfdruckes auf

dieselbe, gleich ist dem Druck der Hebelbelastung. Durch die Abgabe von Wärme

verliert nun der Dampf an Spannung; es wird daher wieder ein Ueberdruck auf die

Gummiplatte entstehen, welcher den Schieber q mehr

öffnet. Nimmt die Spannung im Inneren zu, so wird die Gummiplatte abwärts gedrückt

und der Schieber folglich mehr geschlossen. Auf diese Art regulirt sich die Stellung

des Schiebers selbstthätig derart, daſs stets eine gleiche innere Spannung und damit

auch eine gleichbleibende, der Stellung des Gewichtes w

entsprechende Temperatur erhalten wird. Der durch die Calorisatoren und Diffuseure

bewegte Schnitzelsaft wird in jedem folgenden Calorisator mehr angewärmt. An der

Stelle der Batterie, wo die volle Temperatur gewünscht wird, öffnet man nun das

Ventil N am Calorisator und bringt dadurch den

wesentlich vorgewärmten Saft auf volle gewünschte Temperatur. Sobald die

Saftbewegung aufhört, schlieſst man das Ventil N und

öffnet bei Beginn der nächsten Saftbewegung das Ventil N des folgenden Calorisators u.s.f.

Vereinfachte Ventilarmatur für

Diffusionsbatterien von Selwig und Lange in

Braunschweig (* D. R. P. Nr. 2008 vom 27. Januar 1878). Bei dieser Ventilarmatur

sind die sonst an jedem Diffusionsapparate befindlichen drei Ventile in ein einziges

Drehventil in Form eines Vierweghahnes (Fig. 12 bis

14 Taf. 24) vereinigt, dessen vier unter rechten Winkeln liegende

Ausgänge bei entsprechender Stellung des Kükens das Uebersteigrohr mit dem

Diffuseur, das Wasserrohr mit dem Diffuseur oder diesen mit der Scheidepfanne in

Verbindung setzt.

Bei der gezeichneten, durch die Doppelzeiger angegebenen Stellung der Hähne ist die

Saftbewegung in der Batterie (Fig. 15 und

16 Taf. 24) folgende. Aus dem Wasserrohr W

tritt durch das Ventil v4 und Rohr D4 Wasser oben in Diffuseur III, verläſst

denselben unten als dünner Saft, steigt durch C3 in die Höhe und gelangt durch Ventil v3 und Rohr D3 von oben in

Diffuseur II, alsdann durch C2, v2 und D2 in Diffuseur I, um

von da durch Rohr C1

und Ventil v1 in das

Scheidepfannenrohr S gedrückt zu werden. Soll Diffuseur

I von unten gefüllt werden, so macht der Saft den

Weg C2v2Sv1C1.

Tafeln