| Titel: | A. Trappen's Präcisionssteuerung mit allochroner Auslösung. |

| Autor: | M-M. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 350 |

| Download: | XML |

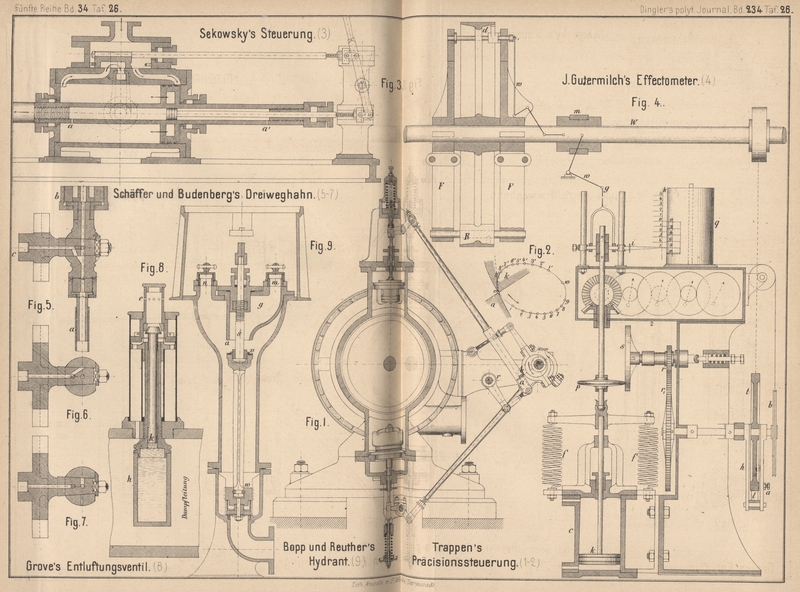

A. Trappen's Präcisionssteuerung mit allochroner Auslösung.

Mit Abbildungen auf Tafel 26.

Trappen's Präcisionssteuerung mit allochroner

Auslösung.

Es wurde schon wiederholt betont, daſs eine rationelle Ausbildung der

Präcisionssteuerungen heute nur mehr in einer Richtung

erstrebt werden kann – als thunlichste Vereinfachung des Mechanismus und dadurch

Ermöglichung seiner Anwendung auch bei ungünstig beanspruchten und minder gut zu

wartenden Maschinen. In diesem Sinne ist die neue Präcisionssteuerung von A. Trappen, technischer Director der Märkischen Maschinenbau-Anstalt in Wetter a. d. Ruhr (* D. R. P. Nr. 2388 vom 6. Januar 1878), als entschiedener

und bedeutsamer Fortschritt zu begrüſsen, dessen Werth wohl dadurch am klarsten

bewiesen worden ist, daſs in dieser Form zum erstenmale die Präcisionssteuerung auch

bei Walzenzugsmaschinen ihre Anwendung gefunden hat. Wer die ungewöhnlichen

Verhältnisse kennt, welchen diese Maschinen in dem Getriebe eines Hüttenwerkes

unterworfen sind, wird beurtheilen können, wie wenige der bekannten

Präcisionssteuerungen hier am Platze sind, am wenigsten aber die tagtäglich neu

auftauchenden – meistens nur in der Patentschrift verkörperten – angeblichen

Verbesserungen derselben. Die geringste Anzahl bewegter Bestandtheile, solideste

Construction derselben und reichliche Abnutzungsflächen sind hier

selbstverständliche Bedingungen; jeder Richtungswechsel der in den Steuerungsorganen

wirkenden Kräfte, welcher störende Oscillationen veranlassen könnte, ist zu

vermeiden; die Kraftübertragung muſs so direct als nur immer möglich vermittelt

werden. Eine weitere Bedingung endlich, die Erreichbarkeit von allen Füllungen

zwischen 0 und 80 oder 100 Proc., welche bei Walzwerksmaschinen unter allen Umständen vorhanden

sein muſs, führt, in Verbindung mit dem früheren naturgemäſs auf die Anwendung der

allochronen Auslösung (vgl. 1879 233 1).

Das Wesen derselben besteht, wie s. Z. ausführlich dargethan wurde, in der Kreuzung

der Bewegungsphasen des Mitnehmermechanismus einerseits, des Auslösemechanismus

andererseits, – in seiner einfachsten Form in der Einleitung einer ellipsenartigen

Bewegung der Mitnehmerkante derart, daſs nach der Richtung der einen Ellipsenachse

die Oeffnung des Steuerungsorganes stattfindet, während nach der Richtung des

conjugirten Diameters der Abstand der zusammenarbeitenden Kanten zu- oder abnimmt,

bis endlich der die Auslösung bedingende Werth Null erreicht ist.

Diese Ellipsenbewegung der Mitnehmerkante wird fast bei allen bis jetzt bekannten

allochronen Präcisionssteuerungen durch den mittleren Punkt einer Excenterstange

vermittelt, deren eines Ende mit der Steuerwelle einen Kreis beschreibt, das andere

Ende dagegen, von einem Hebel geführt, eine angenäherte Gerade, so bei der

Sulzer-Steuerung vom J. 1873 und principiell auch noch bei der gleichnamigen

Steuerung vom J. 1878 (vgl. *1879 231 7. 96), bei den

allochronen Steuerungen von Socin und Wick, Walschaerts,

Escher und Wyſs (vgl. *1879 233 11. 13. 14).

A. Trappen dagegen wählt diesen eine Ellipse

beschreibenden Punkt unmittelbar an dem Excenterring selbst und bringt hier die

Mitnehmerkante k (Fig. 1 und

2 Taf. 26) an. Indem die mit der Schwungradwelle gleich rotirende

Steuerwelle in der Richtung des Pfeiles sich dreht, beschreibt der Punkt k des Excenterbügels, dessen vorstehender Arm durch

eine Lenkerstange erfaſst wird, die in Fig. 2 in

vergröſsertem Maſsstab herausgezeichnete Ellipse. Gegenüber dem Mitnehmer k ist die Anschlagkante a

in der Ventilzugstange angeordnet, deren unteres Ende durch Vermittlung eines auf

der Regulatorwelle r aufgekeilten Hebels dem

Steuerexcenter mehr oder weniger genähert werden kann. Für die in Fig. 2

dargestellte relative Stellung von k zu a wurde die in der punktirten Linie sich bewegende

Kante von a nur während des Wegstückes 9' bis 0 von k mitgenommen, um sofort im todten Punkte abzuschnappen

und so die Füllung Null zu geben; je weiter aber a nach

rechts verschoben wird, desto später findet dieses Abschnappen statt und desto

höhere Füllungen werden erzielt. Das Aufeinandertreffen der ausgelösten Kanten und

dem entsprechend das Anheben des Ventiles findet dagegen immer in der Gegend des

Punktes 9' mit verhältniſsmäſsig geringer, jedoch rasch

zunehmender Geschwindigkeit statt.

Auf diese Weise wird ein stoſsfreier Gang der Maschine eingeleitet und die Dauer der

Steuerungsbestandtheile selbst bei hoher Tourenzahl gewährleistet und so der

wesentlichste Vorzug der Trappen'schen Steuerung begründet. Die

weiteren Einzelheiten derselben unterscheiden sich nicht von dem Hergebrachten; die

in Fig. 1 angedeutete Anordnung des Cylinders wird übrigens nicht bei den

Walzwerksmaschinen, sondern bei den gangbaren Formen von Dampfmaschinen der Märkischen Maschinenbau-Anstalt angewendet, welche

gleichfalls mit Trappen's Steuerung ausgeführt werden.

Bei Walzwerksmaschinen erhält die gewöhnlich nur von dem Regulator bewegte Welle r (Fig. 1) noch

einen Handhebel aufgesetzt, um bei vorkommenden Unfällen die Steuerung sofort auf

Null zu stellen und so die Maschine rascher zum Stillstand zu bringen, als es durch

Absperrung des Dampfventiles möglich wäre.

M-M.

Tafeln