| Titel: | Steinspalthammer von G. J. Schmidt in Gaumitz bei Nimptsch. |

| Autor: | J. P. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 366 |

| Download: | XML |

Steinspalthammer von G. J. Schmidt in Gaumitz bei Nimptsch.

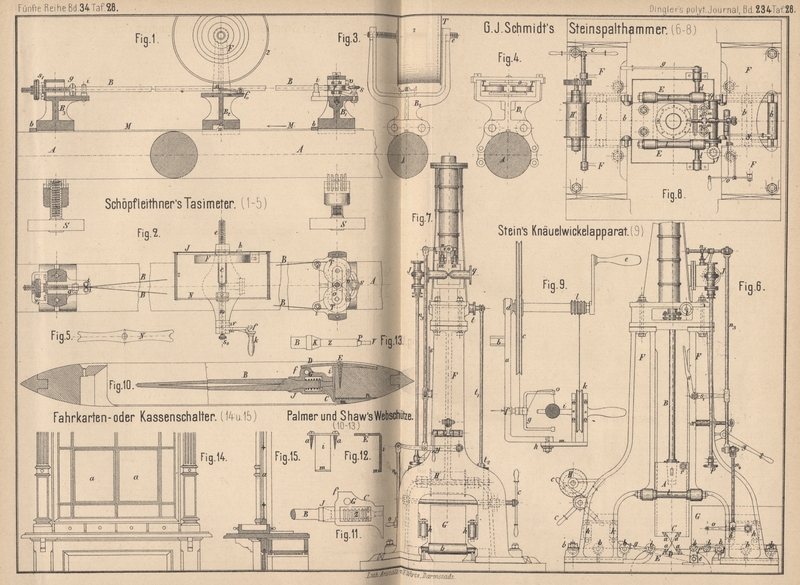

Mit Abbildungen auf Tafel 28.

G. J. Schmidt's Steinspalthammer.

Diese in Fig. 6 bis

8 Taf. 28 in verschiedenen Ansichten dargestellte Maschine (* D. R. P.

Nr. 719 vom 14. Juli 1877) dient zum Spalten der in den Steinbrüchen gewonnenen

parallelepipedischen Blöcke behufs Herstellung von Würfeln für die

Straſsenpflasterung. Dieselbe ist im Wesentlichen ein Dampfhammer mit keilförmigem

Hammer- und Amboſsstöckel, zwischen dessen Ständerfüſsen sich eine Vorrichtung zur

Zuführung der zu spaltenden Blöcke befindet.

Der Hammerbär A ist an der

Kolbenstange B befestigt und besitzt einen groſsen Hub;

er wird durch Dampf gehoben und fällt vermöge der eigenen Schwere herab, arbeitet

also nur mit Unterdampf. In seine untere Fläche ist die prismatische Stahlscheibe

C eingeschoben, welche durch Keile a auf beiden Seiten festgekeilt ist. Dieser Schneide

gegenüber ist auf der Chabotte E eine gleiche D mittels derselben Befestigung angebracht; die beiden

Schneiden C und D stehen

genau senkrecht über einander und sind parallel. Die beiden Seitenständer F des Hammers sind, wie die Seitenansicht Fig.

7 zeigt, in ihrem unteren Theile gegabelt, um den Raum für den zu

bearbeitenden Granitblock G zu schaffen. Letzterer

lagert auf Rollen b und wird mittels Kette

herangezogen, welche sich um die Trommel H der an dem

Gestell angebrachten Winde aufwickeln. Die Drehung der Trommel geschieht durch

Rädervorgelege und Windekreuz c.

Die Spitze der Schneide D liegt etwas

höher als die Rollen b, so daſs der Block auf diese

gehoben werden muſs. Zu diesem Zweck sind die zwei der Schneide zunächst gelegenen

Rollen in einem um die Achse d drehbaren Rahmen f gelagert, welcher durch ein Excenter e und den auf der Welle des letzteren aufgekeilten

Handhebel g gehoben werden kann. Seitlich ist die

Bewegung des Granitblockes durch die Rollen h

gesichert.

Die Ständer F sind auf gemeinsamer

Grundplatte befestigt, die Chabotte E auf einen

Granitblock und Holzunterlagen. Erstere sind mit Führungen für den Hammerbär

versehen, werden durch Querstangen l abgesteift und

tragen den Dampfcylinder.

Die Steuerung erfolgt durch Schieber m, welche durch die Hebel und Stangen n1 bis n4 mittels des Handgriffes o bewegt werden. J ist das

Einströmungsventil, dessen verlängerte Ventilstange zur Handhabung ein Handrädchen

p besitzt; der Dampf strömt bei q hinaus.

Um ein zu hohes Hinaufsteigen des Hammerbärs zu vermeiden, ist an

demselben eine Rolle r angebracht, welche an den

Winkelhebel s stöſst, wenn der Bär oben angelangt ist.

Der Hebel s reicht mit dem Arme s1 in eine Schleife der Stange n3 und schlieſst den

Einströmschieber, wenn der Bär in seiner obersten Stellung sich befindet.

Zum Ablassen des Condensationswassers aus dem unteren Theile des

Cylinders dient der Hahn t, der durch die Zugstange t1 und Hebel t2 bewegt wird. Soll

der Bär hoch bleiben, so wird der Stift x mittels des

Hebels y in ein entsprechendes Loch des Bars geschoben

und dieser dadurch festgehalten.

Die Maschine arbeitet folgendermaſsen: Nachdem der Block derart unter den Hammer

gebracht ist, daſs die untere Schneide D genau auf die vorgezeichnete Marke

trifft, wird derselbe heruntergelassen und mittels zweier an beiden Seiten

eingespannter senkrechter Drähte einvisirt. Wie beim Spalten eines Mauerziegels gibt

man zuerst mehrere schnell hinter einander folgende kurze Schläge mit geringer

Fallhöhe und dann einen starken Schlag mit groſser Fallhöhe, wodurch die Platte

genau senkrecht und mit ebener Fläche abspaltet. Würden die Schneiden nicht genau

übereinander stehen, so würde die Spaltungsfläche windschief werden. Der Block wird

wieder um eine neue Stärke vorgeschoben und das Spiel beginnt von neuem.

Die von dem Hammer kommenden Platten werden durch Linien eingetheilt und durch einen

kleineren Hammer in Würfel und Parallelepipeden gespalten. Die Einrichtung dieser

kleineren Maschine ist der Hauptsache nach dieselbe wie die der beschriebenen; nur

werden die Steine auf Tischchen anstatt Rollen gebracht, die auf mehreren

Spiralfedern ruhen, welche durch das Gewicht des aufgelegten Steines sich

zusammendrücken, so daſs der Stein auf die untere Schneide zu liegen kommt und in

dem gewünschten Gleichgewicht gehalten wird.

Bei aufmerksamer Bedienung ist auf eine erforderliche Nacharbeitung der fertig

gespaltenen Steine nur in geringem Maſse zu rechnen. Die von den Seiten abfallenden

Stücke geben Steine geringer Qualität. Mittels eines Hammers von 750k Gewicht wurden Blöcke mit einem einzigen Schlag

und in gewünschter Richtung mit vollkommen ebenen Flächen durchspalten. Für die

Schneiden haben sich dreiseitige Prismen von 60° Schneidewinkel am besten bewährt;

sie besitzen 3 Schneiden, welche man nach einander benutzen kann, und werden bei

Anwendung entsprechender Gesenke unter dem Hammer selbst ausgeschmiedet.

J.

P.

Tafeln