| Titel: | M. Hipp's Neuerungen an elektrischen Uhren. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 375 |

| Download: | XML |

M. Hipp's Neuerungen an elektrischen Uhren.

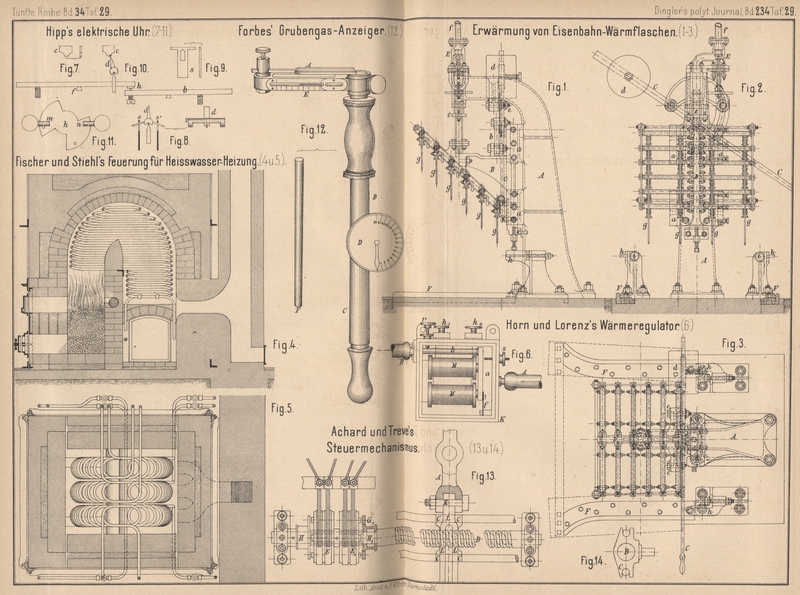

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Hipp's Neuerungen an elektrischen Uhren.

Dr. M. Hipp in Neuchatel (* D. R.

P. Nr. 4324 vom 24. April 1878) hat sich als Verbesserungen an elektrischen Uhren

eine (auch bei gewöhnlichen Uhren anwendbare) Palettenhemmung für den Regulator und

einen zweiarmigen polarisirten Keilanker für die mit dem Regulator verbundenen

Zeigerwerke patentiren lassen.

Die Palettenhemmung eignet sich vorzugsweise für Präcisionsuhren, weil der Regulator

weder Räderwerk, noch zu ölende Zapfen enthält. Die zur Unterhaltung des Ganges des

Pendels und des Zeigerwerkes nöthige Kraft wird auf elektrischem Wege beschafft. An

dem Pendel wird an irgend einer Stelle seiner Länge die „Contrepalette“, d.

i. ein Stein oder Stahlstück von der in Fig. 7 Taf.

29 abgebildeten Gestalt befestigt. Auf einer Schneide ruht eine stählerne Palette

d von der aus Fig. 8

ersichtlichen Form; ist deren Schwerpunkt unterstützt, wie in Fig. 8, so

bleibt sie aufrecht stehen; bei der geringsten Neigung nach links oder rechts

dagegen kippt sie um und bleibt an s oder s' stehen, s und s' sind zwei frei aufgehängte Gewichtchen (Fig.

9), welche sich nur nach aufwärts bewegen können. Hebt ein Arm der Palette

d eines dieser Gewichtchen, z.B. um 5°, in die

Höhe, so wird beim Zurückfallen des Gewichtchens die Palette nicht an derselben

Stelle stehen bleiben, sondern durch den erhaltenen Anstoſs auf die entgegengesetzte

Seite umkippen. Die Contrepalette hat nun beim Hin- und Herschwingen die Palette,

welche man je nach der Schwingungsweite, die man dem Pendel geben will, mehr oder

weniger seitwärts von der Schwingungsmitte stellt, niederzudrücken und einen Arm

derselben gerade so viel

zu heben, als nöthig ist, um mittels des Gewichtchens die Palette zum Umkippen zu

bringen. So lange nun das Pendel mit der nöthigen Kraft schwingt, wird das Spiel der

Palette sich in regelmäſsiger Weise wiederholen. Hat dagegen die Schwingungsweite

des Pendels bis auf eine gewisse Gröſse abgenommen, so wird die Palette beim

Schwingen des Pendels, z.B. nach links, nicht mehr abfallen, sondern sich, wie Fig.

10 zeigt, in der Kerbe der Gegenpalette fangen, beim Zurückschwingen daher

die Palette niederdrücken, den bei f auf zwei

Schraubenspitzen aufliegenden Hebel, worauf die Palette sitzt, nach abwärts bewegen

und bei h einen Contact machen, dem der sich um seine

Achse drehende, etwas nachgebende Hebel b die richtige

Dauer verleiht. Der durch den Contact bei f

geschlossene Strom durchläuft einen an passender Stelle angebrachten Elektromagnet,

zwischen dessen Polen ein an dem Pendel befestigter Anker aus weichem Eisen für

gewöhnlich frei hindurchgeht, bei erfolgter Stromschlieſsung aber von den Polen

angezogen wird und so dem Pendel einen neuen Anstoſs zur Bewegung gibt, ihm die

verlorene Kraft ersetzt.

Bei der Anwendung dieser Palettenhemmung an nicht elektrischen Uhren müſste der

niedergedrückte Palettenhebel ein Rad auslösen und in bekannter Weise dem Pendel

einen Anstoſs geben.

Werden mit dem Regulator elektrisch getriebene, gewöhnliche Zeigerwerke verbunden, so

kommt ein zweiarmiger polarisirter „Keilanker“ zur Verwendung, welcher mit

möglichst geringer elektromagnetischer Kraft einer Spindel eine groſse hin- und

hergehende Bewegung, vielleicht um 60°, durch Wechselströme ertheilen soll; während

bei dem bekannten Spindelgange das Rad die Spindel treibt, wird hier von der Spindel

das Rad getrieben, auf dessen Achse ein Secunden- oder Minutenzeiger aufgesteckt

wird. In Fig. 11

sind m und n die Pole der

beiden Elektromagnetschenkel, zwischen denen sich die Achse des Keilankers k befindet; dieser erhielt seinen Namen deshalb, weil

er sich durch die Wirkung der Wechselströme keilförmig den Polen auf der einen Seite

nähert, auf der andern von ihnen entfernt. Die Kerne m

und n des Elektromagnetes stehen nämlich auf dem

Nordpole eines Hufeisenmagnetes, über dessen Südpole der Keilanker, um seine Achse

frei beweglich, angebracht ist. Der Anker wird daher für gewöhnlich von demjenigen

der beiden ihm entgegengesetzten Pole m und n festgehalten, in dessen Nähe er sich gerade befindet,

z.B. von m in Fig. 11.

Entwickelt aber ein Strom bei m einen Nordpol, bei n einen Südpol, so wird der Anker bei m angezogen und bei n

abgestoſsen; das umgekehrte tritt ein, wenn der Strom die entgegengesetzte Richtung

hat. Wechselströme drehen also den Anker hin und her.

E–e.

Tafeln