| Titel: | Neuerungen an Locomobilen; von C. H. Waterous in Brantford (Canada). |

| Autor: | G. H. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 437 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Locomobilen; von C. H. Waterous in

Brantford (Canada).

Mit Abbildungen auf Tafel 34.

Waterous' Neuerungen an Locomobilen.

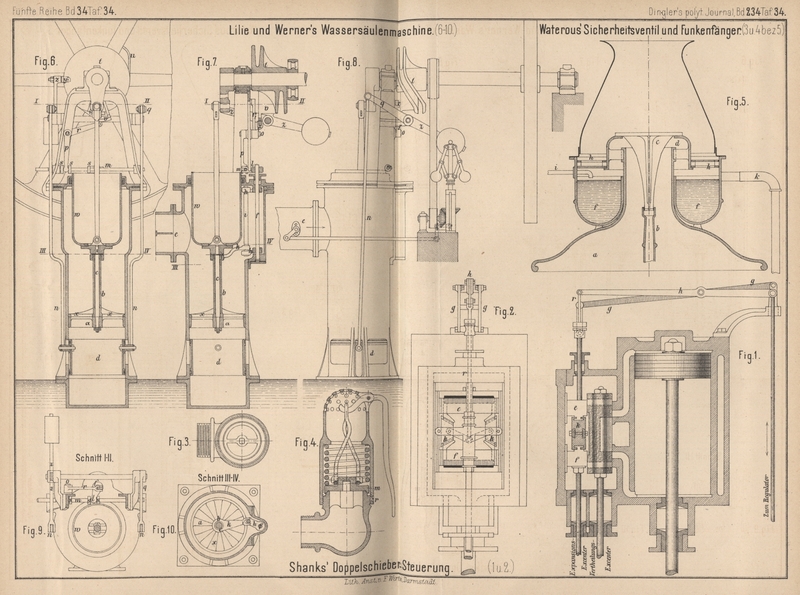

Mit dem in Fig. 3 und

4 Taf. 34 abgebildeten Sicherheitsventil will man bei Ueberschreiten der

erlaubten Dampfspannung im Kessel ein sehr rasches Oeffnen des Ventiltellers

erreichen und läſst zu diesem Zweck den Teller m den

Ventilsitz übergreifen. Lüftet sich nämlich das Ventil nur ein wenig, so findet der

ausströmende Dampf eine vergröſserte Druckfläche und hebt den Ventilteller schnell

an. Die darauf drückende Spiralfeder bietet nun einen vermehrten Widerstand und wird

das Ventil bei wieder eintretender normaler Dampfspannung plötzlich schlieſsen. Um

die Federspannung beliebig reguliren zu können, ist das Federgehäuse einfach

aufgeschraubt und mit einer Stellschraube r versehen,

welche nach richtiger Einstellung der Feder, entsprechend der gesetzlich zulässigen

Dampfspannung, mit amtlicher Plombe versichert werden kann.

Eine zweite Neuerung ist der in Fig. 5 Taf.

34 veranschaulichte Funkenfänger. Der den Rauchfang bildende Obertheil a des Kessels ist behufs vorzunehmender Reinigung der

verticalen Feuerröhren um ein Gelenk drehbar aufgesetzt und oben in kleiner

Entfernung über dem Ende der Rauchfangröhre durch eine Haube überdeckt; letztere

wird durch ein Gehäuse d und eine frei aufliegende

Platte c mit Rippenconus gebildet, welcher in das

Blasrohr hineinragt. Der dem Blasrohr mit groſser Geschwindigkeit entweichende Dampf

wird dadurch gezwungen, sich mit dem Rauch und den von diesem mitgerissenen Funken

und Aschentheilen zu mischen; dieses Gemisch, am Rande des Schornsteins angelangt,

wird durch die Haube zu einer Abwärtsbewegung veranlaſst, wobei die schweren und

allenfalls noch glühenden Aschentheile in einem die Rauchfangröhre umgebenden Wasserbehälter f abgelöscht werden und darin niederfallen. Der

gasförmige Theil des Gemisches strömt jedoch durch die zwei wechselseitig

durchbrochenen Platten h, welche eine Art Doppelrost

bilden, in die Atmosphäre. Sollten sich jedoch beim Durchziehen dieses Rostes noch

Funken vorfinden, so werden diese daselbst durch die vom Dampf und dem stark

erregten Wasser im Behälter f naſs erhaltenen Platten

h vollends gelöscht. Das Rohr i dient zum Füllen und das Rohr k schützt vor dem Ueberfüllen des Behälters f. Die ganze Anordnung dieses Funkenfängers ist eine äuſserst sinnreiche und

bei Mobilmaschinen sehr empfehlenswerthe. (Vgl. * D. R. P. Nr. 5391 vom 5. October

1878.)

G.

H.

Tafeln