| Titel: | Lilie und Werner's Wassersäulenmaschine. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 438 |

| Download: | XML |

Lilie und Werner's

Wassersäulenmaschine.

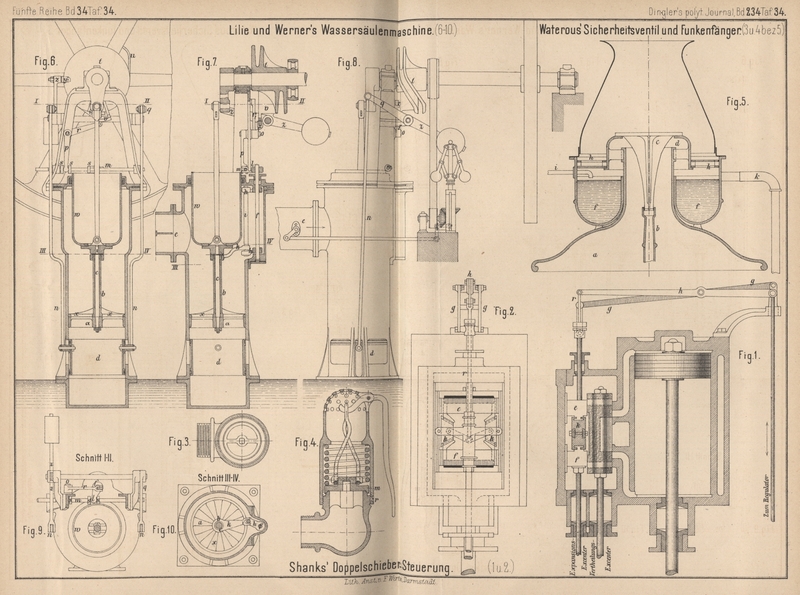

Mit Abbildungen auf Tafel 34.

Lilie und Werner's Wassersäulenmaschine.

Die in Fig. 6 bis 10 Taf. 34

abgebildete Wassersäulenmaschine von Lilie und Werner in Potsdam (* D. R. P. Nr. 5015 vom 29. Juni

1878) verdient deshalb Beachtung, weil bei derselben blos der Austritt gesteuert

wird, während das Druckwasser ununterbrochen in den Cylinder strömt. Diese

überraschende Thatsache wird durch Anwendung zweier Kolben erreicht, deren

Flächendifferenz bei jedem Hube wechselt; der eine ist ein unmittelbar an der

Pleuelstange hängender, in der Cylinderstopfbüchse geführter Tauchkolben w (Fig. 6 und

7), während der andere, mit diesem durch die Kolbenstange c fest verbundene, ein Plattenkolben a ist, in welchem ebenso wie in der auf ihn

aufgeschliffenen Platte x radiale Schlitze nach Art der

Fächerschieber ausgespart sind. Zwischen beiden Kolben mündet der durch eine vom

Regulator verstellbare Drosselklappe veränderliche Einlauf e, während sich die unterhalb des Kolbens a

angebrachte Austrittsöffnung als Unterbrechung der Cylinderwand darstellt, welche

durch einen beiderseits mit Ringen abgedichteten rohrförmigen Schieber d gesteuert wird. Wenn sich nun die Schlitze des

Kolbens a und der Platte x

decken und der Schieber d geschlossen ist, so bewirkt

das auf den Plunger w drückende Wasser den Aufgang.

Wird gegen das Ende desselben die Platte x so gedreht,

daſs deren Stege die Oeffnungen des unteren Kolbens a

verdecken, so wird, da dessen Fläche gröſser als jene des Tauchkolbens ist, durch

das ununterbrochen einströmende Wasser der Niedergang erzielt werden, wobei das

unter dem Kolben a befindliche Wasser durch die von dem

mittlerweile abwärts bewegten Schieber d frei gemachten

Austrittsöffnungen entweicht. Vor dem neuerlichen Aufgang schlieſst der

Auslaſsschieber wieder, während der Unterkolben durch Rückdrehung seiner Steuerplatte, welche

das Oeffnen seiner Schlitze bedingt, entlastet wird.

Die für das Doppelspiel erforderliche Bewegung der beiden Steuerungsorgane x und d wird der

Schwungradwelle entnommen. Diese trägt nämlich eine Steuerscheibe t mit zwei Kämmen u und

v, welche gegen einander seitlich versetzt sind und

wechselweise auf die in verschiedenen Ebenen liegenden Hebel r und r1 an

der im Gestell gelagerten Achse o wirken, wodurch

mittels des gleichfalls auf o befestigten Hebels p die horizontale Steuerstange m, deren Anschläge s er faſst, bald nach

links, bald rechts geschoben wird. Jede solche Verschiebung hat eine entsprechende

Schwingung der durch Anschläge auf m mitgenommenen

Kurbel l (Fig. 9) zur

Folge, deren Spindel f durch eine Stopfbüchse in den

Cylinderraum tritt, wo sie zwei durch eine Stange i mit

einander verbundene Hebel h trägt. Diese Stange endlich

umgreift ein am Ende gegabelter Hebel k auf der

rohrförmig verlängerten Nabe b der Steuerplatte x, welche demnach an den Schwingungen der Kurbel l Theil nehmen muſs, so zwar, daſs die Oeffnungen des

Kolbens a am Ende jedes Aufganges geschlossen und nach

dem Niedergang wieder geöffnet werden.

Die Steuerscheibe t ist auſserdem mit einer an zwei

gegenüber liegenden Stellen plötzlich steigenden Nuth versehen, in welche einer der

drei Arme des Winkelhebels z mit einer kleinen Rolle

y greift. Der zweite Arm dieses Hebels und der auf

der Achse von z sitzende Hebel q tragen das Gestänge n des Schiebers d; auf den dritten Arm von z ist ein Gegengewicht geschoben. Die Bethätigung des Schiebers durch die

Steuerscheibe ist demnach ohne weiteres verständlich. Derselbe bleibt während des

Kolbenaufganges geschlossen, während er beim Kolbenniedergang dem verbrauchten

Wasser den Austritt aus dem Cylinder gestattet.

Es braucht wohl kaum hinzugefügt zu werden, daſs die Querschnitte der beiden Kolben

so bemessen werden, daſs nach beiden Bewegungsrichtungen die Kraftäuſserung auf die

Kolben die gleiche ist.

Tafeln