| Titel: | Kesselspeisepumpe von Chiazzari de Torres in Turin. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 440 |

| Download: | XML |

Kesselspeisepumpe von Chiazzari de Torres in

Turin.

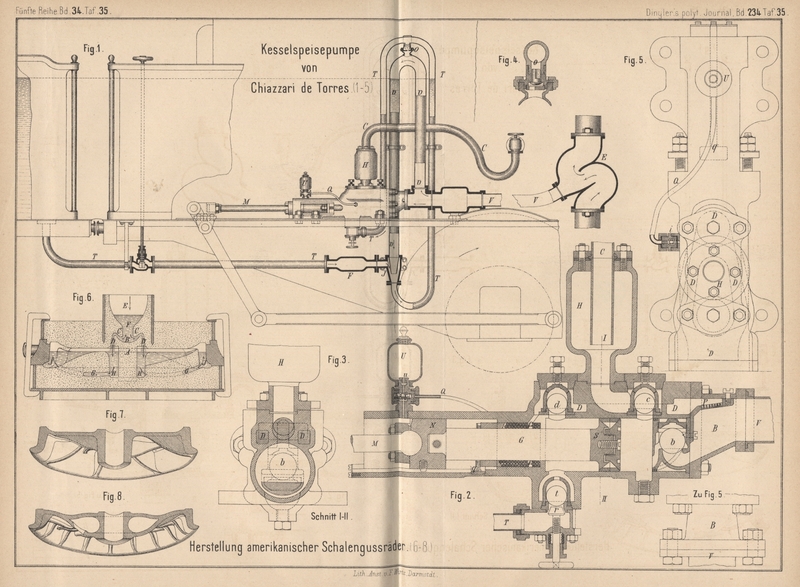

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Chiazzari de Torres' Kesselspeisepumpe.

Diese Pumpe eignet sich überall da zur Anwendung, wo man die Wärme des Auspuffdampfes

nutzbar machen will, da bei derselben Speisewässer und Abgangsdampf gleichzeitig

angesaugt, also mit einander gemischt werden. Auch läſst sich nach Anbringung einer

besonderen Hebervorrichtung die Pumpe unausgesetzt in Gang halten, weil die

Unterbrechung der Speisung dann selbstthätig erfolgt, sobald beim Leergang oder Stillstand der

Maschine die Dampfausströmung aufhört. Die Wirkungsweise der Pumpe selbst ist unter

Berücksichtigung ihrer aus den Fig. 1 bis

5 Taf. 35 ersichtlichen Einrichtung folgende.

Bewegt sich der von der absichtlich verstärkten Kolbenstange G getragene Pumpenkolben S von links nach

rechts, so saugt er durch das Rohr T und das Ventil t kaltes Wasser an, welches beim Kolbenrückgang durch

das Ventil d zunächst in einen Raum D gedrückt wird, der aus zwei sich beiderseits

vereinigenden Kanälen besteht. Durch den Rost p in

dünne Strahlen zerlegt, gelangt das Wasser weiter in den Condensator B, an dessen tiefster Stelle es sich ansammelt, um in

Folge der saugenden Wirkung des sich nach links bewegenden Kolbens durch das Ventil

b abermals in den Cylinder zu treten. Der hinter

dem Kolben entstehende Saugraum ist aber gröſser als das auf der vorderen Seite vom

Kolben verdrängte Wasservolum; dieses genügt demnach nicht, jenen auszufüllen, und

es erübrigt deshalb hinter dem Kolben noch eine Saugwirkung, durch welche der Dampf

aus dem Auspuffrohr in das Rohr V, den Condensator B und, nachdem er sich hier mit dem durch den Rost p rieselnden frischen Wasser gemischt hat, mit in den

Pumpencylinder gesaugt wird. Bei der abermaligen Rechtsbewegung drückt dann der

Kolben das warme Wasser durch das Ventil c in das mit

einem Windkessel H versehene Kesselspeiserohr C, während bei t wieder

kaltes Wasser angezogen wird. Die Menge des letzteren läſst sich hierbei durch ein

Drosselventil r unter dem Saugventil t nach Bedürfniſs regeln. Um den angesaugten

Abgangsdampf besser nach dem Condensator hin zu leiten, ist zur Verbindung des

Rohres V mit dem Auspuffrohr in letzteres ein besonders

geformtes Stück E (Fig. 1)

eingeschaltet.

Soll die Wirkung der Pumpe beim Abstellen der Maschine selbstthätig unterbrochen

werden, so wird das zum Speisewasserbehälter (Tender) führende Saugrohr T doppelt abgebogen und in dasselbe ein Injector J eingeschaltet, welcher noch durch das einfach

gebogene Heberrohr v mit dem Verbindungsrohr zwischen

Pumpe und Abdampfrohr in Verbindung steht. Beide Heberrohre T und v sind an ihrem höchsten Punkt durch

einen kurzen Stutzen mit einander verbunden, in den ein nach unten sich öffnendes

Ventil O (Fig. 4)

eingesetzt ist. Beim Stillstand der Maschine ist dieses Ventil geöffnet, weshalb das

Speisewasser in die vom Injector J aus aufsteigenden

Theile der Rohre v und T

bis zur Höhe des Wasserspiegels im Tender tritt. Sobald jedoch die Maschine in Gang

kommt, stöſst der in das Rohr v tretende Abdampf das

Ventil O zu und die Pumpe kann nun Wasser ansäugen,

weshalb sich das Rohr T gänzlich füllt, das Rohr v aber entleert und durch den Injector Dampf

nachströmt, welcher das Speisewasser schon hier etwas erwärmt. Wird dann der Dampf

wieder abgestellt und bleibt die Pumpe in Gang (etwa beim Leerlauf der Maschine u.

dgl.), so hört sie doch

auf, Wasser zu saugen; denn da das Rohr v nun wieder

mit Luft gefüllt ist, öffnet sich das Ventil O wieder

durch sein Eigengewicht, in den Rohren T und v tritt das Wasser neuerdings ins Gleichgewicht mit dem

Tenderwasser und die Pumpe communicirt in Folge dessen nur noch durch die bei O mit einander in Verbindung stehenden ungefüllten

Stücke dieser Rohre mit dem lufterfüllten Abdampfrohr.

Beachtenswerth sind noch einige Einzelheiten der Pumpenconstruction. Der Kreuzkopf

N wird in der cylindrischen Verlängerung des

Pumpenkörpers geführt; seine Verbindung mit der Kolbenstange erfolgt durch einen

runden Querkeil, welcher dadurch gesichert ist, daſs sich sein mit Gewinde

versehenes Ende in den Kreuzkopfkörper schraubt. Die Schubstange M, welche auf passende Weise durch die Maschine zu

bethätigen ist, ruht mit einem Kugelkopf im Querhaupt. Dieser, die Gleitbahnen und

die Kolbenstange werden von einem einzigen Oelbehälter U aus geschmiert; denn das durch die vordere Stirnfläche des Querhauptes

von der oberen Gleitbahn abgestreifte, Oel gelangt durch die Bohrung u zum Stangenkopf, wogegen das sich unten bei q ansammelnde Schmiermaterial durch einen Docht der

Kolbenstange zugeführt wird. Der Schmierapparat kann beliebige Einrichtung haben;

doch wird die Anwendung eines besonders hergestellten „saugenden

Schmierapparates“ empfohlen, dessen Construction aus Fig. 2 und

5 ersichtlich ist. Der Abfluſskanal des Oelbehälters wird durch einen mit

einer Feder belasteten querliegenden Kolben x

unterbrochen, so lange die Pumpe still steht; sowie sie jedoch ansaugt, wird auch

die Luft in dem Verbindungsrohr Q zwischen ihr und der

Kolbenkammer des Schmierapparates verdünnt und der Kolben x gegen die Mündung des Rohres Q gezogen.

Eine in den Kolben eingedrehte Rille h verbindet dann

die vorher unterbrochen gewesenen Theile des Schmierkanal es. Ein zwischen das

Verbindungsrohr Q und die Pumpe eingeschaltetes Stück

i mit Rückschlagventil bewirkt, daſs der Kolben

beim Drücken die Schmierung nicht unterbrechen kann; diese hört vielmehr erst dann

auf, wenn sich nach dem Abstellen der Pumpe in Q der

gewöhnliche Luftdruck wieder herstellt.

Die Kolbenstange ist mit einer gewöhnlichen Hanfliderung gedichtet, zwischen welche

ein mit einer Anzahl kleiner Löcher versehener Ring f

gelegt ist. Da derselbe beständig durch einen besonderen Kanal mit dem Druckraum D in Verbindung steht, kann die Pumpe beim etwaigen

Undichtwerden der Kolbenstangenpackung niemals Luft saugen.

Das Ausführungsrecht dieser Pumpe (* D. R. P. Nr. 790 vom 21. September 1877) ist für

Deutschland der bekannten Firma Henschel und Sohn in

Cassel übertragen.

H–s.

Tafeln