| Titel: | Neuerungen an Flüssigkeitshebern. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 443 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Flüssigkeitshebern.

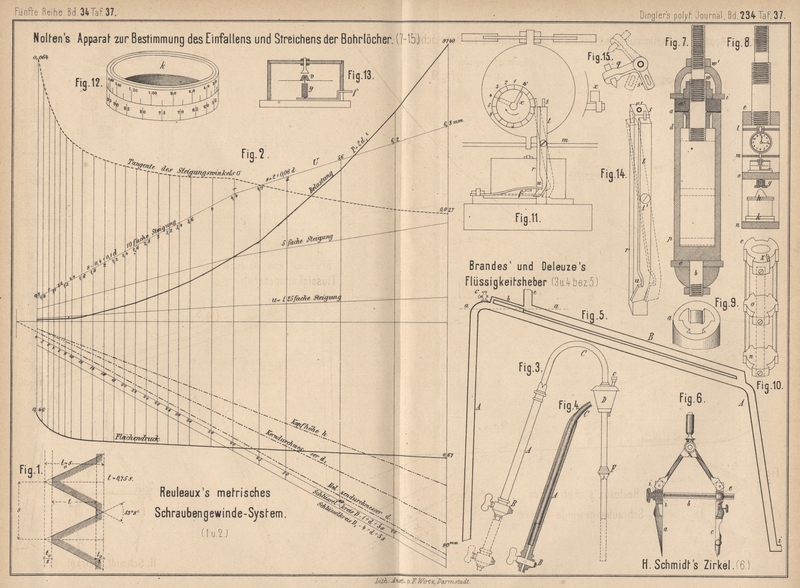

Mit Abbildungen auf Tafel 37.

Brandes' und Deleuze's Neuerungen an

Flüssigkeitshebern.

Um das lästige und oft gefährliche Aussaugen der Luft bei Flüssigkeitshebern zu

umgehen, werden dieselben von H. Brandes in Hamburg (*

D. R. P. Nr. 2458 vom 22. Februar 1878) so hergestellt, daſs über das eigentliche

Heberrohr C (Fig. 3 und

4 Taf. 37) ein zweites unten durch einen Hahn B verschlieſsbares Rohr A luftdicht geschoben

ist. Das Heberrohr ist in einem Pfropfen D mit

Luftregulirventilchen c befestigt, durch welchen die

Oeffnung des Gefäſses, aus welchem die Flüssigkeit gehoben werden soll, verschlossen

wird. Zum Ansaugen der Flüssigkeit genügt das Abwärtsziehen des Ueberschubrohres A bei geschlossenem Hahn B, welcher erst nachher zu öffnen ist. Zur häufig wünschenswerthen

Verlängerung des Tauchrohres ist dieses bei F ebenfalls

verschiebbar.

Auf andere Weise erreicht H. F. Deleuze in Perpignan, Frankreich (* D. R. P. Nr. 3247 vom 10. März 1878) denselben Zweck. Er bringt an dem

Heberrohr A (Fig. 5 Taf.

37) ein Anfüllrohr B an, welches durch die Oeffnung e mit Flüssigkeit gefüllt wird, nachdem man vorher die

Oeffnung i des Hebers mit einem Pfropfen verschlossen

und den Lufthahn c geöffnet hat. Ist der Heber bis zur

Linie aa mit Flüssigkeit gefüllt, so weit also,

daſs letztere in das Tauchrohr zu treten beginnt, so schlieſst man die Füllöffnung

e mit einem Pfropfen sowie den Lufthahn c und braucht nun nur die Hebermündung i zu entkorken, um den dauernden Austritt der

Füllflüssigkeit aus derselben zu veranlassen. Damit beim Sinken der Flüssigkeit auch

die im Füllrohr B verdünnte Luft zum Heben mitwirken

kann, ist dessen oberes Ende durch ein Zweigrohr b mit

dem Heberrohr verbunden.

Der J. Wigandt'sche Heber mit Saugpumpe ist bereits

(1879 232 377) beschrieben.

Tafeln