| Titel: | Apparat zur Bestimmung des Einfallens und Streichens der Bohrlöcher; von Gustav Nolten in Dortmund. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 449 |

| Download: | XML |

Apparat zur Bestimmung des Einfallens und

Streichens der Bohrlöcher; von Gustav

Nolten in Dortmund.

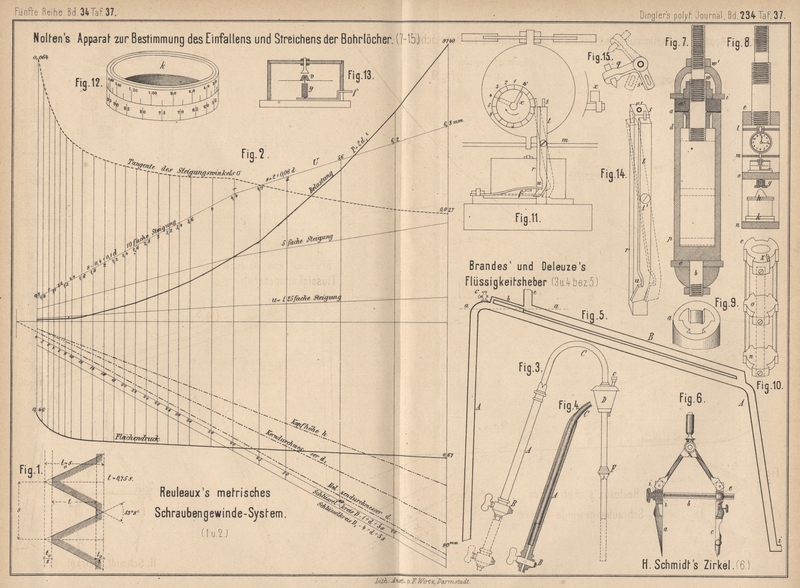

Mit Abbildungen auf Tafel 37.

Nolten's Bestimmung des Einfallens und Streichens der

Bohrlöcher.

Beim Erdbohren, gleichviel ob bei dem drehend oder stoſsend angewendeten, ist es eine

gewöhnliche Erscheinung, daſs das Bohrloch während seiner Herstellung je nach der

Art des benutzten Bohrinstrumentes bald mehr, bald weniger von der Lothlinie

abweicht. Zu dem ausgesprochenen Zwecke, sowohl während der Arbeit von Zeit zu Zeit

controliren zu können, ob das Bohrloch noch hinreichend senkrecht sei, um mit Erfolg

weiter benutzt zu werden, als auch um unter Berücksichtigung der Lage des

Bohrgestänges aus dessen Länge genau die senkrechte Tiefe des Endpunktes eines

Bohrloches unter der Erdoberfläche ermitteln zu können, hat Gust. Nolten in Dortmund (* D. R. P. Nr. 2445 vom 19. December 1877) einen

Apparat zusammengestellt, welcher ein Glas mit theilweiser Füllung von verdünnter

Fluſssäure für Ermittlung des Einfallens des Bohrloches mit einem Compaſs, der zu

gegebener Zeit abgestellt werden kann, vereinigt, indem beide Stücke in einen 400mm hohen, 78mm

weiten messingenen Hohlcylinder eingeschlossen werden, der, unten und oben

abgerundet, mittels einer nach oben führenden Messingstange an das Bohrgestänge

angeschraubt wird und so stark hergestellt und fest verschlossen ist, daſs selbst

bei einer Teufe von über 800m kein Wasser

eindringen und keine Biegung der Wandungen erfolgen kann (vgl. Fig. 7 bis

15 Taf. 37).

Der Hohlcylinder (Fig. 7) ist

oben bei a offen, unten bei p geschlossen und endet in dem Zapfen b, über

welchen nach Auflage der Gummiplatte c eine Halbkugel

zur Abrundung geschoben und mit einer darunter angebrachten Schraubenmutter

befestigt wird; ebenso ist oben eine Gummiplatte i

angewendet, welche mit der unteren (c) jede Reibung und

Stoſs des Cylinders selbst an den Bohrlochswänden verhüten soll. Der obere Theil des

Hohlcylinders besitzt auf die Länge ad die in

Fig. 9 perspectivisch dargestellte Form, in welche der Einsatz Fig.

10 genau hineinpaſst, so daſs, wenn derselbe im Hohlcylinder steht, seine

Oberfläche mit den unteren Flächen der drei Vorsprünge im Theile ad des Hohlcylinders in gleicher Ebene liegt. Der

Einsatz selbst besteht aus drei in Fig. 8 im

Durchschnitt mit e, o, n bezeichneten Metallplatten,

die durch drei 2mm starke, 16mm breite Blechstreifen unter einander fest

verbunden sind und in deren oberster eine Stange eingeschraubt wird. Ist sodann der

Einsatz in den Hohlcylinder eingeführt, so bedarf es nur einer Drehung des ersteren,

bis der Zapfen z vor dem unteren Theile eines der im

Hohlcylinder oben befindlichen Ansätze steht, um Cylinder und Einsatz gleichzeitig

mit der Stange heben zu können.

Auf der unteren Platte des Einsatzes ist ein Messinggefäſs k (Fig. 8 und

12) befestigt, dessen obere Hälfte zur halben Stärke abgedreht ist. Ueber

diesen abgedrehten Theil schiebt man einen 1mm

niedrigeren, genau passenden, drehbaren Messingring, welcher mit der gewöhnlichen

Eintheilung in 360° versehen ist, während die untere Gefäſshälfte der gröſseren

Bequemlichkeit halber nur 100 gleiche Theile trägt. In das Messinggefäſs nun wird

ein Glas, etwa zur Hälfte mit 1 Th. Fluſssäure and 3 Th. Wasser gefüllt, eingesetzt,

mit der in der unteren Hälfte aus Gummi, in der oberen aus Messing bestehenden

Scheibe überdeckt und durch den Kegel h und die

Stellschraube g festgepreſst. Um dem Glase eine

bestimmte Stellung wiederholt geben zu können, versieht man dasselbe mit einem matt

eingeschliffenen senkrechten Strich und das Messinggefäſs am oberen Rande mit einer

entsprechenden Kerbe.

Auf der Mittelplatte des Einsatzes o

ist der Compaſsbehälter (vgl. Fig. 11 und

13) befestigt, der oben im Glas einen nach unten abgeflachten Knopf v trägt. Um den die Nadel tragenden Stift liegt die

Hülse y auf dem Ende des mit Gabel um den Stift

greifenden Armes f auf; letzterer steht doppelt

gekröpft durch den Compaſsbehälter heraus und preſst, auſsen niedergedrückt, mit

Hilfe der Hülse y die Nadel an den Knopf v an. Das Steinlager der Magnetnadel ist so weit

ausgeschliffen, daſs diese noch frei beweglich ist bei 20° Abweichung des sie

tragenden Stiftes von der Lothlinie. Der Compaſsbehälter ist auſsen wie innen in

100° getheilt, deren Stellung der gleichen Theilung am Messinggefäſs k entspricht.

Mit Rücksicht auf etwaige Stöſse beim Einführen des Instrumentes

in das Bohrloch ist an einer dünnen Gummischeibe l eine

kleine Spindeluhr (Fig. 8 und

11) aufgehängt, welche unten einen Stift trägt, der durch das Kreuz m seine Führung erhält. Der verlängerte Aufziehstift

der Uhr, welcher beim Ablaufen derselben sich in 4 Stunden einmal um sich selbst

nach rechts dreht, trägt den zur Abstellung der Magnetnadel bestimmten Bart x (Fig. 11).

Neben dem Compaſsbehälter steht der Stift r (Fig.

11 und 14), der

oben ein Loch r' hat, um in ihm den Drehstift für den

horizontal zu legenden Anker q (Fig. 15)

aufzunehmen. Der längliche Ausschnitt s' des Ankers

greift über den Zapfen s an dem um t' drehbaren Arm t,

welcher letztere unten die Einkerbung u trägt. Wenn nun

der Bart x des Aufziehstiftes den Anker q dreht und dadurch den beweglichen Arm t vorwärts schiebt, so wird endlich die in die Kerbe

u eingelegte Feder (Fig. 11)

herausspringen, auf den unter ihr liegenden Arm f

drücken und die Stellvorrichtung für die Magnetnadel einrücken; um dies aber nicht

plötzlich geschehen zu lassen, ist der Arm t unten

abgeschrägt, so daſs das Federende an ihm langsam niedergleitet. Um den Aufziehstift

ist eine Scale mit 16 Theilen angebracht, deren jeder eine Zeit von ¼ Stunde

darstellt; durch die Stellung des Aufziehstiftes wird bestimmt, nach Verlauf von wie

viel Zeit die Feststellung der Magnetnadel erfolgen soll.

Ist alles vorgerichtet, so schiebt man den Einsatz in den

Hohlcylinder ein, legt auf diesen eine Schicht von vulkanisirtem Gummi und bringt

darauf den Verschluſsdeckel a'. Mit Hilfe einer

besonderen Preſsvorrichtung erfolgt der Schluſs des Apparates, Sicherung des

Schlusses mit der Schraubenmutter w, Aufschieben des

Gummiringes i und abgerundeten Oberstückes, sowie

dessen Befestigung durch die Mutter w'.

Nunmehr wird das so vorgerichtete Instrument in das Bohrloch eingeführt. Die für

Abstellung der Magnetnadel bestimmte Zeit ist zweckmäſsig so berechnet, daſs der

Apparat etwa ½ Stunde ruhig im Bohrloch zu hängen hat, was auch genügt, um der

verdünnten Fluſssäure Gelegenheit zu geben, einen deutlich sichtbaren Rand in das

Glas einzuätzen. Nach erfolgter Wiederöffnung des Apparates wird das Glas so weit

geleert, daſs es, genau vertical gestellt, bis etwa 1mm unter dem tiefsten Punkt der Einätzung gefüllt bleibt; durch längeres

Stehen erfolgt noch

die Einätzung eines horizontalen Zeichens und läſst sich nunmehr bestimmen, um wie

viel Grade das Glas im Bohrloch geneigt gestanden hat. Nach am Glase selbst

bewirkter Markirung des tiefsten Punktes der Aetzung setzt man jenes wieder genau

wie zuerst in das betreffende Messinggefäſs ein, liest am Compaſs denjenigen

Theilstrich ab, auf den die Nadel zeigt und welcher der gleichen Nummer in der

unteren Einsatzabtheilung entspricht, dreht den in 360° eingetheilten Ring so, daſs

dessen Nullpunkt auf den abgelesenen Theilstrich zu stehen kommt, und liest nun am

Ringe direct ab, um wie viel Grade die Marke des tiefsten Aetzungspunktes von der

Nordsüdlinie abgewendet liegt.

Was die praktische Verwendbarkeit des besprochenen Apparates anlangt, so sind von Selbach in Oberhausen (vgl. Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preuſsischen Staate,

1879 Bd. 27 S. 176) mehrfache Versuche in Gegenwart des Erfinders angestellt worden,

deren auch vom Bohrinspector Köbrich bestätigtes

Resultat dahin ging, daſs bezüglich Angabe der Bohrlochsneigung die Fehler des

Apparates sich etwa in den gleichen Grenzen bewegten, wie solche bei den

gewöhnlichen Gradbogen der Markscheider anzunehmen sind, während die Beobachtungen

bezüglich der Streichendrichtung fast ganz unbrauchbar waren, was Selbach zum Theil damit erklärt, daſs die Versuche in

eisernen Röhren angestellt worden sind, welche durch Längsnähte und

Querverbindungsmuffen an verschiedenen Punkten verschieden auf die Magnetnadel

einwirkten.

S–l.

Tafeln