| Titel: | Dampfmaschinen-Steuerung von C. Mengelberg, Betriebsleiter der Ottilienhütte zu Kittlitztreben bei Bunzlau. |

| Autor: | C. Mengelberg |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 6 |

| Download: | XML |

Dampfmaschinen-Steuerung von C. Mengelberg, Betriebsleiter der

Ottilienhütte zu Kittlitztreben bei Bunzlau.

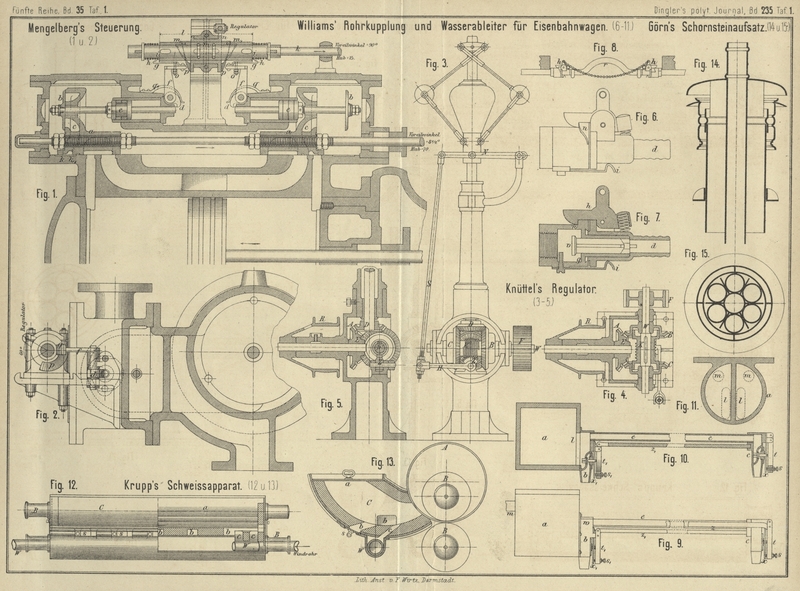

Mit Abbildungen im Text und auf Tafel 1.

Mengelberg's Dampfmaschinen-Steuerung.

Die vorliegende Steuerung gehört zu den Präcisionssteuerungen mit allochroner

Auslösung, bei welcher der Auslösemechanismus durch ein eigenes Excenter bewegt wird

(vgl. 1879 233 11 und Allcock's Steuerung * 1876 220

395). Sie bezweckt einerseits möglichste Verringerung der schädlichen Räume,

andererseits schnellen Dampfabschluſs für jede beliebige Kolbenstellung und

verbindet den bewährten Schiebermechanismus mit entlasteten Ventilen; sie spart

daher die Arbeit der Reibung für die Expansionsvorrichtung, welche z.B. bei der

Meyer'schen Steuerung schon ganz beträchtlich werden kann. Die vom Regulator zu

leistende Arbeit ist sehr gering und läſst sich durch neuerdings angebrachte

Vorrichtungen noch bedeutend vermindern. Die in Fig. 1 und

2 Taf. 1 skizzirte Steuerung besteht aus dem Dampfvertheilungs- und dem

Auslösemechanismus.

Der Dampfvertheilungsmechanismus besteht aus zwei getrennten Schiebern a, welche sich von den Meyer'schen nur dadurch

unterscheiden, daſs die Durchlaſskanäle nicht auf der Rückseite des Schiebers,

sondern auf den Stirnseiten desselben ausmünden. Der Verschluſs dieser

Durchlaſskanäle erfolgt nicht mittels belasteter Schieber, sondern durch

Tellerventile b, welche im Augenblicke des Oeffnens

entlastet sind. Es liegt also kein Grund vor, dieselben durch weniger einfache

Doppelsitzventile zu ersetzen. Sobald die Kante k des

Schiebers die Kante k1

des Schieberspiegels überschritten hat, tritt durch den Kanal c Dampf von unten hinter das Ventil und gleicht die

Spannung im Kanäle mit dem im Schieberkasten herrschenden Drucke aus; es bleiben

also nur die Sitzflächen belastet. Der im Kanal c

enthaltene Dampf verhütet das völlige Leergehen des Kolbens und dient bei der

niedrigsten Füllung zum Schmieren des Cylinders. Hat der Schieber seinen gröſsten

Ausschlag erreicht, so springt die Knagge d vor das

Ende der mit Kolben e versehenen Ventilstange, dieselbe

bei der Rückwärtsbewegung des Schiebers in ihrer Lage fest und den Dampfkanal e offen haltend. Der Schluſs des Ventiles b geschieht durch den auf dem Kolben e lastenden Dampfdruck, sobald die Stellung der Knagge

d eine Rückwärtsbewegung der Ventilstange

gestattet. Indem nun die Feder q, welche die Knagge d nach abwärts drückt, entsprechend stark gewählt wird, um dem Dampfdruck

auf den Kolben der Ventilstange zu widerstehen, so kann der Rückgang des Ventiles

erst dann erfolgen, wenn die Knagge d durch eine

äuſsere Kraft – die des Auslösemechanismus – zurückgeschoben wird.

Als Verbindungsglied zwischen dem Dampfvertheilungs- und dem Auslösemechanismus dient

der Hebel f mit aufgenieteter Feder g. Die Wirkungsweise der Auslösung wird durch

nachstehende Skizze veranschaulicht, bei welcher der besseren Anschauung wegen die

einzelnen Stellungen des Auslösers gegen einander verschoben sind.

Textabbildung Bd. 235, S. 7Der Weg des Punktes h an der Feder g ist ein Bogen s vom

Radius r, der Weg der Auslösestange k eine Gerade A B, welche

den Bogen s stets in demselben Punkte c, dem Auslösungspunkte, schneidet. Die Totallänge l der Auslösungsmuffen ist durch den Regulator

variabel. Denkt man sich die Wege des Auslösers bei verschiedenen Längen l desselben parallel über einander aufgetragen, so

rückt selbstverständlich der Auslösungspunkt c auf der

zu A B Normalen B A1 bezieh. c c1, fort. Das ganze Parallelogramm A A1

B1

B gibt ein Bild aller möglichen Wege der Stangen k, das Dreieck A A1

B eine Darstellung der Wege für die Kante h; dieses enthält die vor,

das Dreieck B B1

A1 die nach der Auslösung zurückgelegten Strecken des Weges

von k. Da nun ein todter Punkt des Kolbens und ein

todter Punkt der Auslösestange (Voreilung 90°) der Zeit nach zusammenfallen, so ist

aus dem Diagramm sofort ersichtlich, daſs die Auslösung in jedem Punkte des

Kolbenweges stattfinden kann. Bei AB ist der Weg nach der Auslösung = 0 oder letztere erfolgt zu Ende des Weges der Stange k (volle Füllung); bei A1

B1 ist der Weg vor der Auslösung = 0, oder dieselbe erfolgt zu Anfang

des Weges der Stange k (0-Füllung). Hiernach läſst sich

die Füllung irgend einer Zwischenstellung z.B. A2B2 leicht übersehen, und es ist direct der

Füllungsgrad \frac{s_1}{s}=\frac{A_2B_2}{A_2c_2}.

Die Aenderung der Länge l ist durch folgende Einrichtung

erreicht. Der Regulator greift bei dem an die Lagerschale n angegossenen Hebel an und dreht dieselbe um ihre Achse. Ein in der Nuth

der Schale gleitender Keil läſst die Mittelhülse m an

der Drehung theilnehmen. Diese ist nur drehbar, die Seitenhülsen m1 sind dagegen nur

gleitbar auf der Stange k befestigt und stoſsen mit der

Mittelhülse m in Schraubenflächen mit Rechts- bezieh.

Linkssteigung zusammen. In Folge dessen wird bei Drehung von m das Hinaus- oder Hereinschieben der Seitenhülsen m1 erzielt. Die Stahlhülsen m1 wirken mit ihrer

äuſseren Stirnfläche i auf die Nase h der Feder g, den Hebel

f mitnehmend. Zur Regelung der Lage der Kante i und zur Ausgleichung von Abnutzungen ist eine

Stellschraube o an den Federn g angebracht.

Damit für jede beliebige Regulatorstellung der Anfangspunkt des Weges der Stange k nicht von der Linie A

A2

A1 abweicht (vgl.

Textfigur), der Hebel f mit der Feder g also nur so weit zurückfällt, daſs die Stirnfläche

i des Mitnehmers stets wieder vor die Kante h der Feder g kommt, um

den Hebel f fortzubewegen, befindet sich an der

Lagerschale ein mit derselben drehbarer schraubenförmiger Anschlag p.

Die Steuerung ist verhältniſsmäſsig einfach; allein sie bedarf wie wohl alle

Präcisionssteuerungen einer höchst sorgfältigen Ausführung und Wartung, wenn nicht

der Nutzen der Selbstregulirbarkeit und des raschen Dampfabschlusses hinfällig

werden soll.

Tafeln