| Titel: | Ueber die rotirende Differentialbremse und deren Anwendung; von Professor Josef Pechan. |

| Autor: | Josef Pechan |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 10 |

| Download: | XML |

Ueber die rotirende Differentialbremse und deren

Anwendung; von Professor Josef

Pechan.

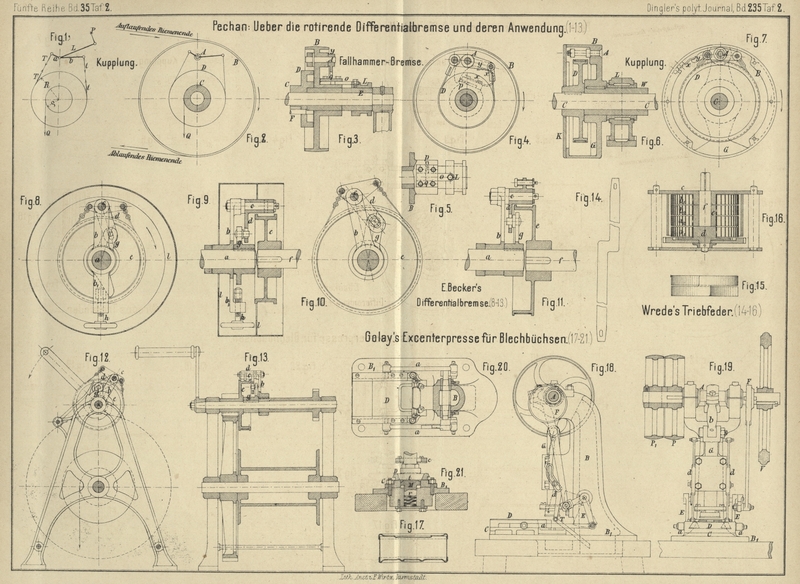

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Pechan, über die rotierende Differentialbremse.

Bei der Differentialbremse sind bekanntlich in Hinsicht des anzuwendenden

Hebelverhältnisses und somit in Hinsicht der zum Bremsen einer bestimmten Last

erforderlichen, am Bremshebel wirkenden Kraft zwei Fälle zu unterscheiden, welche

wesentlich andere Constructionen bedingen, sobald davon abgesehen wird, daſs man

einfach mit der Hand den Bremshebel erfaſst, um die Bremse zu spannen oder zu lösen.

Letzterer Umstand kommt insbesondere in Betracht, wenn die Differentialbremse nicht

mit feststehendem Drehbolzen für den Bremshebel ausgeführt ist, sondern wenn

vielmehr dieser Bolzen selbst mit dem Bremsbande und der Bremsscheibe im Kreise

rotirt, also eine rotirende Differentialbremse

vorliegt, welche vom Verfasser in einer eigenen AbhandlungJosef Pechan: Ueber die rotirende Differentialbremse

und deren Anwendung bei Fallhämmern und Walzwerken mit

Wechseldrehung. (Wien 1878. Lehmann u.

Wentzel.) besonders behandelt wurde.

Bezeichnet, wie in Fig. 1 Taf.

2 angedeutet, Q die zu bremsende Last am Halbmesser ρ, R den Halbmesser der Bremsscheibe, a, b, L die Hebelarme des Bremshebels, an welchen der

Reihe nach die Bremsbandspannungen T und t beziehungsweise die durch Handdruck o. dgl. ausgeübte

Kraft P wirken, so hat man für das Verhältniſs der

Spannungen der Enden des Bremsbandes die bekannte Gleichung:

T=t\,e^{f\alpha}, . . . . . . . . . .

(1)

worin f den

Reibungscoefficienten zwischen Bremsband und Bremscheibe, α den vom Bremsband

umspannten Winkel, im Bogenmaſse für den Halbmesser gleich der Einheit, und e die Basis der natürlichen Logarithmen vorstellt;

ferner ergibt sich für die Bremsung der Last Q die

Gleichung:

Q\,\varrho+t\,R=T\,R . . . . . (2)

und endlich für den Gleichgewichtszustand am

Bremshebel, wenn P im Sinne des Pfeiles in Fig.

1 wirkt:

P\,L+T\,a=t\,b. . . . . . . (3)

Je nachdem nun die Auflösung der Gleichung (3) für P einen positiven oder einen negativen Werth ergibt,

muſs die Kraft P in dem einen oder in dem

entgegengesetzten Sinne zur Wirkung gelangen. Im ersteren Falle wirkt sie im Sinne

derjenigen Kraft, welche, wie der Pfeilrichtung in Fig. 1

entsprechend, zum Anziehen der Bremse erforderlich ist; im zweiten Falle dahingegen

wirkt die Kraft dieser Richtung gerade entgegengesetzt und ist somit zum Anziehen

der Bremse nicht erforderlich. Eine geringe absolute Vergröſserung der Kraft P im zweiten Falle bewirkt dasselbe wie eine

Verringerung derselben im ersten Falle; es wird nämlich jedesmal die Bremsung

vermindert. Ein der Gleichung (3) entnommener positiver Werth für P bedingt demnach für die Lösung der Bremse eine

Kraftabnahme und für das Spannen derselben eine Kraftzunahme, wogegen ein negativer

Werth für P zum Spannen der Bremse durchwegs auſser

Betracht bleibt und erst berücksichtigt werden muſs, wenn es sich um das Lösen der

Bremse handelt. Der letztere Fall ergibt eine Bremse, welche sich selbstthätig

weiter spannt, sobald das Bremsband durch die Einwirkung einer äuſseren Kraft,

welche der oben berechneten entgegengesetzt wirkt, so weit gespannt wird, daſs es an

der Bremsscheibe anliegt, sobald also überhaupt Reibung zwischen Bremsband und

Bremsscheibe eintritt. Die beiden vorgenannten Fälle sind mathematisch

gekennzeichnet durch das Hebelverhältniſs

\left(\frac{b}{a}\right) und zwar ist:

im ersten Falle

\frac{b}{a}>e^{f\alpha}, im zweiten Falle

\frac{b}{a}<e^{f\alpha}..

Die Differentialbremse, für welche \frac{b}{a}<e^{f\alpha},

besitzt die Eigenschaft, bei zunehmender Last Q sich bis zum

Bruche selbstthätig zu spannen. Die zur Ueberwindung der Steifigkeit des

Bremsbandes am Hebelarme L im Sinne des Pfeiles Fig.

1 erforderliche Kraft kann in sehr einfacher Weise durch die

Centrigalkraft des Bremshebels selbst erreicht werden; man braucht zu diesem Zwecke

nur den Hebelarm b hinreichend schwer zu machen. Es

kann übrigens hierzu auch eine Feder zur Anwendung kommen.

Man erhält auf diese Weise eine einseitig wirkende Kupplung, welche, in Fig.

2 Taf. 2 dargestellt, bei Antriebsmechanismen verwendbar ist. B stellt hierbei die Antriebsriemenscheibe dar, an

welcher der Drehbolzen des Bremshebels A befestigt ist.

C ist die Lasttrommel bezieh. ein Zahnrad oder eine

Riemenscheibe, welche die Bewegung gegen den Widerstand Q in der Pfeilrichtung weiter zu übertragen hat, jedoch in derselben Richtung der

Riemenscheibe B frei vorlaufen kann. D endlich ist die mit C

fest verbundene Bremsscheibe.

Fig.

3 bis 5 Taf. 2

zeigen die constructive Ausführung einer solchen rotirenden Differentialbremse, wie

sie von der Ottakringer Eisengieſserei und

Maschinenfabrik in Wien an einem Fallhammer mit 250k Fallgewicht zur Anwendung gebracht wurde. Der

Fallbär wurde mittels eines um die Spule C gelegten, am

Bolzen F befestigten Riemens gehoben. Beim Aufschlagen

des Fallbärs muſste die Spule C gegen die

Antriebsriemenscheibe B frei vorlaufen können. D ist die mit C in einem

Stücke gegossene Bremsscheibe. Der in der Riemenscheibe B gelagerte Bolzen A trägt einerseits den

Doppelhebel, an dessen Enden das Bremsband eingehängt ist, und andererseits den

Winkelhebel y, beide aufgekeilt; letzterer bewirkt

durch den Druck der an der Nabe der Riemenscheibe angeschraubten Feder x jene Spannung des Bremsbandes, welche erforderlich

ist, um die Steifigkeit des letzteren zu überwinden und dasselbe an der Bremsscheibe

anliegend zu erhalten. Durch Vorschieben des Stiftes p

mittels des Riegels o wird der Winkelhebel y in der dem Drucke der Feder x entgegengesetzten Richtung bewegt und dadurch im geeigneten Augenblicke

die Bremse gelöst. Letzteres ist beim Fallhammer nothwendig, um den Fallbär nach

erfolgtem Heben frei herabfallen lassen zu können. Wird der Riegel o zurückgezogen, so wird der Stift p vermöge der Wirkung der Feder x und der Centrifugalkraft des Bremshebels zurückgeschoben und die Bremse

wieder selbstthätig wirksam. Der Riegel o ist in der

durch den flachen Deckel q bedeckten Nuth der

Riemenscheibennabe geführt und wird durch einen in die Ringnuth des mitrotirenden

Muffes L eingreifenden Hebel vorgeschoben und

zurückgezogen. Bemerkt mag noch werden, daſs hier sowohl die Spule C, als auch die Riemenscheibe B und der Muff L auf der feststehenden Achse

E lose rotiren, letztere auf langen Büchsen

angebracht.

In Fig.

6 und 7 Taf. 2 ist

eine weitere Anwendung der sich selbstthätig spannenden Differential bremse in Form

einer Kupplung für Kraftmaschinen dargestellt, wie sie vom Verfasser als Ersatz für

die Sperrkegelkupplungen von Uhlhorn und Pouyer in Vorschlag gebracht wurde. Dampfmaschine,

Wasserrad und Turbine übertragen bei gemeinschaftlicher Wirkung ihre Kraft zunächst

gesondert auf je eine mit der zum schützenden Gehäuse ausgebildeten Scheibe B rotirenden Differentialbremse und diese treibt die

Bremsscheibe D um, welche auf der für alle Motoren

gemeinschaftlichen durchlaufenden Transmissionswelle C

aufgekeilt ist. Die Bewegungsübertragung erfolgt in der Pfeilrichtung nach Fig.

7. Wird die Welle C durch den anderen Motor

mit gröſserer Geschwindigkeit umgetrieben, so läuft die Bremsscheibe D unter dem Bremsbande frei vor. Hier ist das Lösen der

Differentialbremse nicht erforderlich und daher ein diesbezüglicher Mechanismus

überflüssig. Die zur

Ueberwindung der Steifigkeit des Bremsbandes erforderliche Kraft wird durch die

Feder x im Verein mit der Centrifugalkraft des

Bremshebels ausgeübt, y ist eine Verlängerung des am

Bolzen A drehbaren Bremshebels, auf welche die Feder

x drückt. Die Scheibe B ist zur Ausbalancirung bei G mit einem

Gegengewichte versehen; sie ist auf die hohle Welle W

aufgekeilt, welche zweckmäſsig in zwei Lagern L ruht

(wovon in Fig. 6 nur

das an B anschlieſsende gezeichnet ist) und zwischen

diesen das die Kraft des Motors einleitende Zwischenglied, Zahnrad oder

Riemenscheibe, trägt. Die hohle Welle W, durch welche

die Transmissionswelle C frei drehbar hindurch geht,

bietet so gelagert letzterer zugleich an den Stellen der Kraftaufnahme erwünschte

Stützung und erhöht demnach die Solidität der ganzen Transmissionsanlage. In Fig.

7 ist der Schutzdeckel K abgehoben. – Eine

solche einseitig wirkende Reibungskupplung hat der von Uhlhorn und jener von Pouyer gegenüber den

groſsen Vortheil, daſs sie fast augenblicklich wirkt, daſs nämlich die Scheibe B durch die rotirende Differentialbremse sofort wieder

den Antrieb der Scheibe D und somit der Welle C übernimmt, sobald D in

der Bewegungsrichtung gegen B zurückbleiben will. Es

treten demnach hier nicht jene Stöſse ein, welche bei den genannten

Sperrkegelkupplungen, die erst nach ¼ oder ⅙ Drehung einklinken, unvermeidlich sind

und so häufig Brüche herbeiführen, welche eine Betriebsstörung im Gefolge haben.

Die Differentialbremse, für welche \frac{b}{a}>e^{f\alpha} ist,

erfordert, als rotirende angewendet, eine besondere Vorrichtung, welche die

Verstärkung der Bremsbandspannungen bei zunehmender Bremslast bewirkt und demnach

durch die Einwirkung der letzteren bethätigt wird. Fig. 8 und

9 Taf. 2 zeigen die constructive Durchführung einer solchen rotirenden

Differentialbremse, wie sie von der Maschinenfabrik E.

Becker in Berlin (* D. R. P. Nr. 5801 vom 29. November 1878) in Vorschlag

gebracht wurde, a ist die treibende Welle; auf

derselben sitzt lose der Arm b, an welchem der

Drehbolzen c des Bremshebels d befestigt ist. Die Bremsscheibe e ist auf

die getriebene Welle f und die Kurbel g auf die treibende Welle a aufgekeilt. Die Kurbel g greift mit dem

Kurbelzapfen in ein Langloch des Bremshebels d ein.

Rotirt nun die Kurbel g im Sinne des Pfeiles Fig.

8, so wird zunächst der Bremshebel d so weit

um c gedreht, bis die Bremse festgezogen ist, wonach

diese die Bremsscheibe e und somit die Welle f mitnimmt. Eine Steigerung der durch die Kurbel g übertragenen Kraft bringt sofort eine Vergröſserung

der Bremsbandspannungen hervor, indem ja die Kraftübertragung zunächst durch den

Bremshebel d selbst erfolgt. Die geschlossene Kupplung

läſst sich lösen, indem entweder der treibenden Welle a

gegen die getriebene f eine plötzliche verzögerte, also

relativ eine geringe rückläufige Bewegung gegeben wird, oder indem der getriebenen Welle durch eine

andere Kraft eine gröſsere Geschwindigkeit ertheilt wird, als die treibende bedingt,

oder endlich dadurch, daſs der Arm b der Kurbel g durch eine besondere Vorrichtung genähert wird.

Ein Beispiel einer solchen Vorrichtung zeigen Fig. 8 und

9. Der Arm b1, welcher mit b in einem Stücke hergestellt

ist, enthält das Muttergewinde für die Schraube h und

auf letzterer befindet sich einerseits ein Wulsträdchen aufgekeilt, andererseits

drehbar damit verbunden ein Keil, der sich zwischen b1, und der rückwärtigen Verlängerung der

Kurbel g einschiebt. Das Wulsträdchen läuft in dem

freien Räume zwischen zwei Scheiben l, die gemeinsam

oder getrennt eine Verschiebung in der Richtung der Wellenachse erfahren können.

Durch Annäherung der einen oder der anderen der beiden Scheiben l bis zur Anlage an das Wulsträdchen wird dieses in

Folge der Reibung in der einen oder in der entgegengesetzten Richtung umgedreht,

somit die Schraube h gegen das Wellenmittel verstellt.

Ist hiermit der Keil zwischen b1 und g so weit

eingeschoben, daſs b und g

einander genähert werden, so tritt eine Lösung der Bremse ein, die jederzeit durch

Drehung des Wulsträdchens im anderen Sinne wieder aufgehoben werden kann.

E. Becker bringt die vorgenannte Kupplung mit rotirender

Differentialbremse mit Hinweglassung einer besonderen Lösungsvorrichtung auch bei

Winden und Erahnen zur Anwendung. Fig. 10 und

11 Taf. 2 zeigen die Ausführung einer solchen einfachen Kupplung und Fig.

12 und 13 ihre

Anwendung als Kupplung und Bremsvorrichtung bei einer gewöhnlichen Bauwinde. Sie

sitzt auf der Vorgelegewelle, auf welcher auch die Kurbel g aufgekeilt ist. Durch Vorwärtsdrehen der Handkurbel wird auch die Kurbel

g vorwärts bewegt und somit die Bremse angezogen

derart, daſs bei weiterer Drehung der Handkurbel die Last gehoben wird. An der

verlängerten Nabenhülse des Armes b ist nun ein

Sperrrad vorhanden, in das ein Sperrkegel eingreifen kann, dessen Drehbolzen am

Windenständer befestigt ist, wie in Fig. 12

ersichtlich. Wird letzterer in das Sperrrad eingelegt, so bleibt die Last beim

Loslassen der Handkurbel ruhig hängen, weil sie selbst das Bremsband spannt. Wird

jedoch auf die Handkurbel ein Druck ausgeübt, entgegengesetzt demjenigen, welcher

zur Hebung der Last erforderlich ist, so werden die beiden Theile b und g einander genähert

und die Last sinkt mehr oder weniger gebremst nieder. In dieser Form der Anwendung

bietet die Kupplung noch den besonderen Vortheil, daſs während des Niederganges der

Last die Vorgelegewelle mit ihren Kurbeln still steht, womit eine groſse Gefahr für

den Arbeiter vermieden ist; ferner daſs die Last gebremst zum Stillstand gelangt,

wenn der Arbeiter bei eingelegtem Sperrkegel die Kurbel ganz frei läſst.

Im Hinblick auf die eingangs genannten Eigenschaften der Differentialbremse erscheint

diese, wie durch die vorgeführten Beispiele erläutert, als rotirende Differentialbremse ausgeführt, zur Herstellung von einseitig wirkenden Kupplungen besonders geeignet und

dürfte sie auſser in den hier vorgeführten noch in manchen anderen Fällen mit

Vortheil zur Anwendung gebracht werden können.

Tafeln