| Titel: | Fr. Wrede's zusammengesetzte Triebfeder. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 15 |

| Download: | XML |

Fr. Wrede's zusammengesetzte Triebfeder.

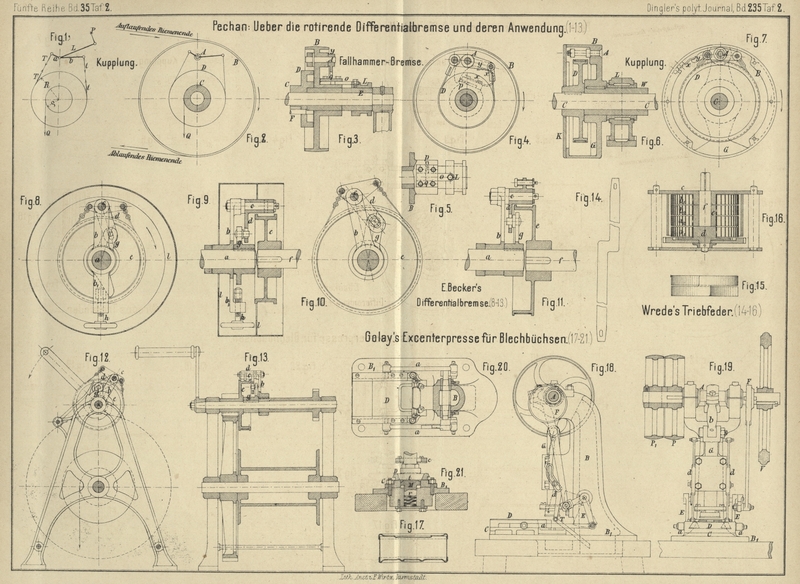

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Wredes's zusammengesetzte Triebfeder.

Die Spiralfedern wurden bisher nur nach einer Richtung gewickelt, wobei die

Vergröſserung der Blattlänge naturgemäſs eine Vergröſserung des Durchmessers der

Feder, also eine Erweiterung des Federgehäuses bedingte. Eine zweckmäſsige

Abweichung hiervon läſst die Doppelspiralfeder von Fr.

Wrede in Duisburg (* D. R. P. Nr. 5088 vom 29.

September 1878) zu, deren in der Mitte abgekröpftes Blatt (Fig. 14

Taf. 2) sich in zwei neben einander liegende, nach entgegengesetzten Richtungen

gewundene Spiralen (Fig. 15)

bringen läſst. Beide Enden der hierdurch erzeugten Doppelspiralfeder liegen demnach

innen – ein Umstand, der in so fern von Wichtigkeit ist, als er die Kupplung

mehrerer neben einander liegender Federn erlaubt, welche dann zusammen dieselbe

Abwicklung ergeben wie ein einziges Federblatt, dessen Länge der Summe der Längen

aller gekuppelten Spiralen gleichkommt. Die Kupplung erfolgt durch lose Büchsen auf

dem Federstift.

Als Beispiel ist die durch Fig. 16

Taf. 2 veranschaulichte Verbindung zweier Doppelspiralfedern angeführt. An dem

Schild c eines Federgehäuses, welches dem Federstift

f zur Lagerung dient, ist das Ende der einen Hälfte

b1 einer

Doppelspiralfeder befestigt, während das Ende der anderen Hälfte b2 an der lose auf dem

Federstift sitzenden Büchse e hängt. Die neben b2 liegende Hälfte a2 der zweiten

Doppelfeder ist gleichfalls mit der losen Büchse e

verbunden, das Ende der anderen Hälfte a1 dagegen an dem Stück d befestigt, welches mit dem Federstift, einer Sperrvorrichtung und einem

beliebigen Triebwerk in Verbindung steht. Die Federhälften a1 und b2 müssen links, die Hälften a2 und b1 rechts gewunden sein, wenn das ganze System durch

Drehung seiner Achse f von links nach rechts gespannt

werden soll. Bei der Abwicklung werden sich die zuerst entlasteten Federtheile an

die das ganze System umhüllende Trommel anlegen, welche, damit sie der Federbewegung

folgen kann, lose angeordnet werden muſs. Auf gleiche Weise können bei Anwendung

mehrerer loser Büchsen beliebig viele Federn mit einander gekuppelt werden und die

Abwicklungslänge läſst sich demnach nach Bedürfniſs erhöhen, ohne daſs man nöthig

hätte, zu oft unbequemen Gehäusedurchmessern zu greifen.

Als Hauptvortheil seines mehrfachen Federsystemes bezeichnet der Erfinder die

Ersparung von Uebersetzungsrädern, die durch Vergröſserung der Abwicklung ermöglicht

ist und welche überdies eine Verminderung der Zahn- und Zapfenreibung zur Folge

hat.

H–s.

Tafeln