| Titel: | Dynamographische Kurbel von F. A. Schöpfleuthner, Maschinen-Ingenieur in Wien. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 16 |

| Download: | XML |

Dynamographische Kurbel von F. A. Schöpfleuthner,

Maschinen-Ingenieur in Wien.

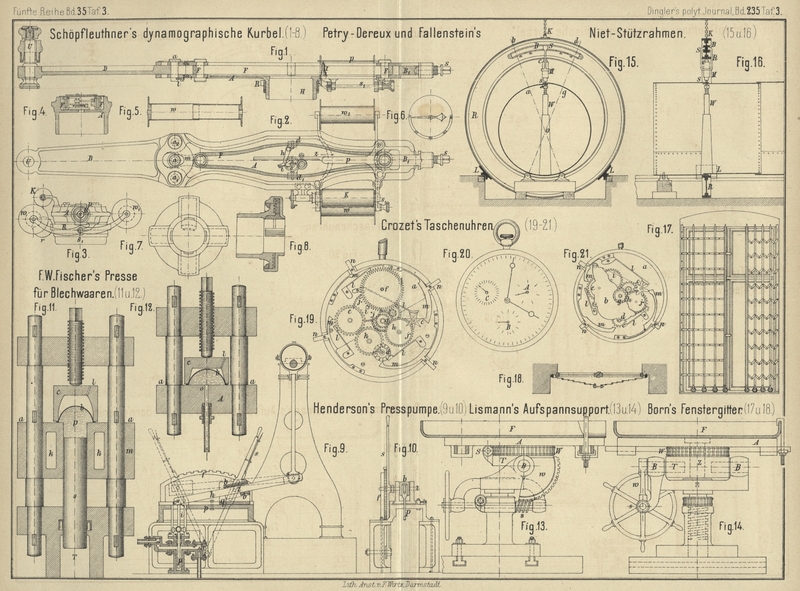

Mit Abbildungen auf Tafel 3.

Schöpfleuthner's dynamographische Kurbel.

Die Wichtigkeit der Untersuchung einer Arbeitsmaschine bezüglich der erforderlichen

Betriebskraft bezieh. der jeweiligen Beanspruchung einzelner Glieder derselben,

sowohl für Theorie als Praxis, ist zu bekannt, als daſs dies hier erst des Näheren

erklärt werden müſste. Allein es ist nicht einzusehen, warum denn gerade auf diesem

Gebiete, wo man Alles gebührend zu würdigen und jede zweifelhafte Angabe zu

zerfasern bestrebt ist, derartige Experimente gröſstentheils auf nur dem Indicator

zugängliche Objecte beschränkt werden, während doch andererseits ein weit

ergiebigeres Feld sich erschlieſsen würde, unterzöge man sich erst der kleinen Mühe,

hierbei von anderen Gesichtspunkten auszugehen. So stehen beispielsweise viele für

Hand- oder Thierbetrieb eingerichtete Hilfsmaschinen gegenwärtig noch immer auf

einer Stufe der Ausführung, auf welcher sie die „handwerksmäſsige

Schöpfungsgeschichte“ stehen lieſs, und will man die auf diesem Gebiete

unternommenen Untersuchungen nach der Vollkommenheit bezieh. Zweckmäſsigkeit der

hierzu vorhandenen Instrumente beurtheilen, so darf man füglich sagen, daſs darin

kaum mehr geschehen sei, als eben die Ueberzeugung von der praktischen

Verwendbarkeit der letzteren nöthig machte. Die unzureichende Ausrüstung und

verfehlte Anordnung einzelner Glieder der gegenwärtigen Dynamographen, die

voluminöse Ausdehnung und das damit verbundene, geradezu abschreckende Gewicht sind

Ursache, daſs man den Gebrauch derselben schleunigst aufgibt und nötigenfalls von

derlei Unternehmungen völlig abgeht, ganz abgesehen von ihrer oft sehr beschränkten

Verwendbarkeit.

Diese Umstände waren es, welche mich veranlaſsten, ein neues Instrument zu

construiren, dessen Einrichtung den praktischen Anforderungen besser entsprechen

soll, und zu meiner Beruhigung hatte ich Gelegenheit festzustellen, daſs eine

gröſsere Anzahl damit angestellter Versuche vorläufig keine Umänderung desselben

nöthig machte. Das Instrument ist in Form einer dynamometrischen Kurbel in Fig.

1 bis 8 Taf. 3

abgebildet, und ein Blick auf die Zeichnung genügt, um zu erkennen, in wie weit mir

dies gelang. Die Hauptschwierigkeit war jedoch die Herstellung des nothwendigen

Gleichgewichtes bei Vermeidung allen unnützen Ballastes, da das Widerstandsvermögen

des Vordergliedes im Auge behalten werden muſste. Ich wählte daher für den

Querschnitt des Armes die Form einer von hohen Saumnerven begrenzten Platte A, in deren Mitte eine Hülse H angegossen ist. Der Obertheil des Armes B

hat ähnlichen Querschnitt und ist mittels der Bolzen a1 und a2 mit A verbunden. A und B zusammengenommen

bilden eine gemeine Kurbel, in so lange nicht a1 oder a2 entfernt wird, und es ist zu erkennen, daſs der

zurückgebliebene Bolzen als Gelenk wirkt. Es müſste nun bei Drehung der Kurbel nach

Entfernung eines Bolzens a1 oder a2

eine gänzliche Beugung des Vordergliedes erfolgen, wenn nicht ein endloses, in sich

zurückkehrendes Stahlband F, welches mittels der

Lamellen m, m1 und des

Bügels B1 an A und B festgehalten ist,

an Stelle des Bolzens träte. Dieses Stahlband hält aber, bei der gewählten Form, dem

am Handgriff U wirkenden Druck keineswegs Stand; es

verlängert sich auf Kosten der Pfeilhöhe – Abstand zwischen d und d1 –

diesem Drucke entsprechend, anfangs rasch, dann immer langsamer, so daſs durch

geeignete Uebertragung dieser Bewegung ein Schreibstift I auf einem darüber hinweggeführten Papierstreifen diesen Druck graphisch

darstellt.

Obgleich der im Bügel B1

befestigte Theil von F unbeweglich ist, ändert der

vordere während des Versuches seine Lage in Folge der oben bezeichneten

Verbindungsart von A und B

so, daſs die Einrichtung des Uebertragungsmechanismus den nachtheiligen Einfluſs

dieser Bewegung auf den Schreibstift I unschädlich

machen muſs. Der Uebertrager besteht daher aus zwei Stücken, von denen das eine an

d, das andere an d1 befestigt ist, so daſs bei der vorhandenen

Gliederung der mit dem Sector o durch das um diesen

geschlungene Stahlband t verbundene Hebel h bei Annäherung von d,

d1 ein Getriebe so bewegt, daſs eine am

Schreibstift befestigte Schiene z in Richtung des

Pfeiles verschoben wird. Der Hub des Stiftes I beträgt

1mm für 1k

Druck an dem Handgriff U. Eine im Gehäuse o befindliche Spirale hält das Band t straff, während die Verbindung der übrigen Glieder

durch Reibung geschieht; der Widerstand dieses Uebertragers ist zwar sehr gering,

wurde aber nichts desto weniger bei Herstellung des Sectors o berücksichtigt. Die am Bügel B1 befindliche Schraube s bezweckt die Einstellung des über der Deckplatte befindlichen Zeigers

(Fig. 6) auf Null vor Beginn der Operation.

Das dritte Glied, der Förderapparat, befindet sich an der Rückseite der Platte A und es ist ein Theil desselben durch den Stift s1 (Fig. 1) an

dieser abnehmbar befestigt. Er besteht aus dem Rollenpaar w,

w1, von denen letzteres zur Aufnahme des

Papierstreifens bestimmt ist und denselben durch leichte Reibung straff erhält. Die

an A festgelagerte Förderwalze K steht mit w in ununterbrochener Berührung, und die Verbindung

von w, w1 bewirkt, daſs

der Papierstreifen stets parallel zur oberen Fläche von A, unter der Zunge p, hindurchgeht. Die Walze

K wird durch die Räder r und R so angetrieben, daſs letzteres

während der Versuchsdauer still steht. Die Zunge p ist

um v drehbar und zu diesem Ende am gegenüber liegenden

Flügel aufgeschlitzt; auf diese Weise ist der Schreibstift von oben zugänglich

gemacht. Die Papiercylinder w sind ausziehbar (vgl.

Fig. 5), damit die Papierrolle aufgeschoben und ebenso nach Beendigung

der Operation wieder abgezogen werden kann.

Schlieſslich sei noch des in Fig. 7 und

8 dargestellten Centrirfutters erwähnt, welches an die zu untersuchende

Maschine an Stelle der Kurbel o. dgl. befestigt wird und auf diese Weise dem

Instrumente – der Hülse H also – als Kurbelkopf dient.

Das Uebersetzungsverhältniſs ist 1 : 8, somit dieses Dynamometer] ungemein

empfindlich. Die Abscisse des Diagrammes wird durch einen im Nullpunkte

unveränderlich feststehenden Schreibstift vorgezeichnet. Die drei Bolzen a, a1, a2 werden durch

Vorschieben des Riegels l (Fig. 1)

festgehalten und können auf diese Weise rasch entfernt oder eingesetzt werden; es

ist dies deshalb nothwendig, weil während des Transportes der Theil A von B getrennt ist; beim

Gebrauch muſs aber der Fall eines raschen Wechsels dieser Bolzen vorgesehen

sein.

Tafeln