| Titel: | Neuerungen an Nähmaschinen und Stickmaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 28 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Nähmaschinen und

Stickmaschinen.

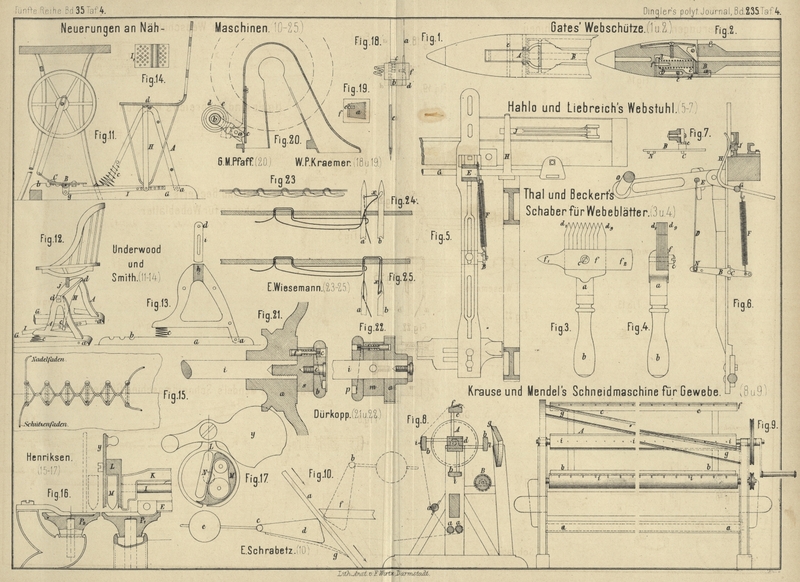

Mit Abbildungen auf Tafel 4.

(Fortsetzung des Berichtes S. 287 Bd.

233.)

Neuerungen an Nähmaschinen und Stickmaschinen.

Von J. Heſs und L. Kleiber in Carlsruhe (* D. R. P. Nr. 5291 vom 20.

October 1878) ist ein Bewegungsmechanismus für

Nähmaschinen erfunden worden, welcher mit eigenthümlichen Mitteln und in

sehr einfacher Weise den Betrieb der Nadelstange und des Schiffchens von der

Hauptwelle der Maschine ableitet. Die Einrichtung ist wesentlich für

Handnähmaschinen bestimmt, für welche man zunächst die Räder- oder Riemenverbindung

zwischen dem Handrade und der Hauptwelle dadurch in Wegfall gebracht hat, daſs man

das Schwung- oder Handrad direct auf der letzteren befestigt und zu ihrer Umdrehung

benutzt hat. Da indeſs die Arbeit zu beschwerlich und zeitraubend sein würde, wenn

während einer Umdrehung mit der Hand auch nur ein Stich hergestellt würde, so ist

durch die neue Vorrichtung ermöglicht, daſs einer Wellenumdrehung die Vollendung von

drei Stichen entspricht, welches Verhältniſs auch bei den bisher verwendeten

Uebersetzungen selten übertroffen wird. Zu dem Zwecke ist die Triebwelle auf einen

Theil ihrer Länge vierkantig und trägt an dieser Stelle eine verschiebbare Hülse,

auf welcher ein Excenter fest geschraubt werden kann. In der mehrfach gebogenen Nuth

dieses Excenters wird der eine Arm des Winkelhebels für die Nadelstangenbewegung

geführt und die eben erwähnte Hülse ist ringförmig eingedreht und hält mit ihrer

Nuth einen Arm des zur Schiffchenbewegung verwendeten Winkelhebels. In die

Excenterführung greift aber auch die Rolle eines am Gestell befestigten Zapfens, so

daſs bei der Umdrehung der Welle und des Excenters das letztere mit der Hülse auf

der Welle sich hin und her verschieben muſs. Die Hülse zieht nun bei der

geradlinigen Bewegung mit ihrer ringförmigen Nuth den Schiffchenhebel hin und her

und bewirkt dadurch die Ausschwingung des Schiffchens in einer Kreisbahn und das

Excenter veranlaſst durch seine Drehung sowohl, als auch durch seine

Längsverschiebung die Ausschwingung des Nadelstangen-Hebels. Hierdurch wird es

ferner möglich, mit einer kleinen Ausbiegung des Excenters einen groſsen Ausschub

der Nadelstange zu erreichen und diese Ausbiegungen auf dem Excenter dreimal

anzubringen, also während einer Wellendrehung drei Verschiebungen der Nadel und des

Schiffchens vorzunehmen und drei Stiche zu vollenden. Behufs Hebung und Verschiebung

des Stoffrückers ist die Welle nahe ihrem vorderen Ende dreikantig geformt und zwar

so, daſs an zwei Stellen die Flächen verschiedene Richtungen haben. Hier wirkt nun

die Welle mit ihren Kanten wie zwei Excenter; sie hebt den Stoffrücker und drückt

ihn auch horizontal fort, worauf eine Feder ihn, wie gewöhnlich, zurückzieht.

Mit einer Vorrichtung zur Sicherung der

Bewegungsrichtung an Nähmaschinen von Emil

Schrabetz in Wien (* D. R. P. Nr. 5338 vom 27. October 1878) wird bezweckt,

eine Umdrehung der Maschine in falscher Richtung zu verhindern und, hierdurch

unterstützt, zu bewirken, daſs die Ingangsetzung derselben möglichst immer mit dem

Fuſstritte erfolgen kann, ohne Nachhilfe mit der Hand. Diese Vorrichtung besteht in

einer Bremse, welche am Treibriemen zwischen dem Fuſstrittrade und der Maschine

wirkt und den Riemen nur dann festhält, wenn er sich in falscher Richtung bewegt. Es

ist zu dem Zwecke, wie Fig. 10

Taf. 4 zeigt, ein Hebel d c e, um c drehbar, angebracht, welcher durch das Gewicht e so ausbalancirt wird, daſs das excentrische Stück d immer leicht am Riemen a

anliegt und bei richtigem Laufe desselben, wie ihn der Pfeil angibt, fortwährend

wenig abwärts gedrückt wird. Sobald aber der Riemen sich in umgekehrter Richtung

bewegt, so nimmt er das Stück d mit aufwärts und wird

dadurch sofort zwischen d und dem fest liegenden Backen

f eingeklemmt und gehalten. Anstatt dieses zweiten

Stückes f kann auch nochmals ein Hebel, wie punktirt

angegeben, um b drehbar angebracht werden, oder das

Stück d kann mehrere federnde und spitze Arme g erhalten, welche bei falscher Richtung des Riemens in

diesen einstechen und ihn festhalten.

Neuerungen an

Trittschemeln für Nähmaschinen von J. W. A.

Huſs in Bernburg (* D. R. P. Zusatz Nr. 5893 vom 5. September 1878) bilden

den Gegenstand einer Ergänzung der ursprünglichen Erfindung (1879 233 395) und bestehen darin, daſs an Stelle der Garnitur

des Trittbrettes für Näh-, Spulmaschinen u. dgl. mit hohl liegenden und gebogenen

Blechtafeln eine Verbindung der vorderen und hinteren Leisten mit dem Mittel stücke

durch starke Gummibänder angegeben ist derart, daſs beide Leisten, auf welchen die

Füſse stehen, etwas elastisch sind und beim Betriebe nachgeben.

Eine bemerkenswerthe Neuheit ist der schwingende Nähmaschinenstuhl von J. B.

Underwood und J. D. Smith in Fayetteville, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 5552 vom 3. December 1878), welcher in Fig. 11 bis

14 Taf. 4 abgebildet ist. Durch diesen Stuhl soll ermöglicht werden, daſs

auch die Körperbewegung, welche der vor der Maschine Sitzende immer dann macht, wenn

er mit den Füſsen das Trittbrett bewegt, nutzbar zum Maschinenbetriebe verwendet

wird. Es sind zu dem Zwecke unter das Nähmaschinengestell zwei durch Querstangen

verbundene Langschwellen G gelegt, in denen die Achse

B des gewöhnlichen Trittbrettes C schwingt. Von letzterem reicht ein kurzer Arm g abwärts und dieser ist durch die Zugstange I mit dem Arme H

verbunden, welcher vom Stuhlsitzbrette d hinab reicht

und an dasselbe festgeschraubt ist. Der Stuhl selbst schwingt in den Lagern d auf zwei Gestellrahmen A

und diese drehen sich bei a in den Langschwellen G und stemmen sich bei c

auf starke Federn. Wenn nun der auf dem Brette d

sitzende Arbeiter sich vor- und rückwärts neigt, so schwingt der Stuhl ein wenig aus

und überträgt diese Bewegung durch H, I und g auf den Trittschemel C.

Der Arm g ist mit einer besonderen Platte I1 (Fig. 14) an

das Trittbrett C angeschraubt. Wenn der Stuhl so

eingerichtet sein soll, daſs man sein Sitzbrett höher und tiefer stellen kann, so

hat jede Gestellwand, wie in Fig. 13

gezeichnet, eine Nuth h, in welcher der Schieber i in verschiedener Höhe festgeschraubt werden kann, und

diese Schieber tragen dann die Lager d für den

Stuhlsitz, oder, es wird die in Fig. 12

gezeichnete Construction eines gewöhnlichen Drehstuhles verwendet, dessen

Untergestell die vorher angegebene Einrichtung hat, welches aber oben das

schwingende Querstück d trägt. In diesem Querstücke

bewegt sich die Schraube j des Stuhles auf und ab und

von ihm reicht der Arm H nach unten zur Verbindung mit

der Schubstange I. Die Langschwellen G haben mehrere Lagerstellen b für die Achse B des Trittschemels C, damit man den Stuhl je nach Bedarf mehr oder weniger

nahe an die Maschine rücken kann.

Die Nähmaschine zur Herstellung einer einseitig sichtbaren Naht von Clara P. Hoffmann in Buffalo, N. Y., Nordamerika (* D. R. P. Nr. 5728 vom

14. September 1878) zeigt manche Aehnlichkeit mit der Strohgeflecht-Nähmaschine,

Patent J. A. Kurtz in London (vgl. 1879 283 297). Die

Nähnadel hat auch hier die Form eines Kreisbogens und enthält an einem Ende die

Spitze und das Oehr, ist aber am anderen Ende mit einem besonderen zweiarmigen Hebel

verbunden, welcher durch eine Kurbel der Trieb welle bewegt wird. Nadel und Fänger,

zur Herstellung einer Einladen-Kettenstichnaht, sind unterhalb der Nähtischplatte

angeordnet und bleiben auch während der Arbeit unter derselben. Der Stoff wird durch

einen eigenthümlichen Stoffdrücker wenig unter die eigentliche Tischplatte

hinabgebogen und die Nadel kann durch seine Lagen so weit hindurchstechen, daſs sie

mit dem Faden nicht bis über seine Oberfläche hinaus kommt, also der Stich nur auf

der Rückseite der Waare zu sehen ist. Der Arm über dem Nähtische, welcher sonst die

Nadelstange führt, trägt jetzt nur den Stoffdrücker; er kann zur Seite gedreht

werden, wenn man die Decke des Tisches abheben und zur eigentlichen Maschine

gelangen will.

Die Handschuh – Nähmaschine für

zweifädige überwendliche Naht von H. P.

Henriksen in Kopenhagen (* D. R. P. Nr. 5740 vom 11. August 1878) liefert

die in Fig. 15

Taf. 4 dargestellte Fadenverbindung, welche als Nachahmung des Kreuzstiches und der

überwendlichen Naht bezeichnet werden kann. Sie führt, wie manche der neueren

Nähmaschinen für das Nähen von Lederhandschuhen oder auch von Wirkwaaren (Maschine

von Rudolf, Necker u.a.), den Stoff in verticaler Lage

zwischen zwei Preſsrollen P1, P2 (Fig.

16) hindurch, so daſs die Stoffkante über die Ränder der Rollen ein wenig

empor steht. Der Schieber E trägt die horizontale

Nähnadel, welche hart über den Rollen den Stoff durchsticht, und das Schiffchen M wird über ihr in der Kapsel L in verticaler Ebene gehalten. Die Kapsel L

ist am Schieber K befestigt, welcher sie abwechselnd

über P2 und P1 bringt. Durch eine

Oeffnung der Rückwand reicht die Welle I nach L hinein und trägt dort den Schiffchentreiber N (Fig. 17),

welcher bei der Umdrehung von I das Schiffchen M in der Kreisbahn von L

herumschiebt. Dabei erfaſst die untere Spitze von M die

Schleife des Nadelfadens und diese wird in gewöhnlicher Weise um das Schiffchen herum geführt. Während

eines Stiches bringt aber der Schieber K die Kapsel und

das Schiffchen sowohl in die gezeichnete Lage über P1, als auch in die punktirt angegebene über P2 und M nimmt den Nadelfaden vor und nach dem durch den Stoff

geführten Stich über sich hinweg. Wenn man dann die zusammengenähten Stoffstücke so

aus einander zieht, daſs ihre Enden stumpf zusammenstoſsen, so erhält man die in

Fig. 15 gezeichnete Form der Naht. Die Scheibe y (Fig. 16 und

17) dient nur dazu, die Schiffchenkapsel während der Arbeit mit ihrer

Platte zu verdecken.

Neuerungen an

Schuhwerks-Nähmaschinen von M. H. Pearson in

Leeds (* D. R. P. Nr. 5810 vom 15. December 1878) bestehen in einer Vereinfachung

der Mechanismen im sogen. Hörn, d. i. in dem winkelförmigen Nähtischgestell von

Stiefelnähmaschinen, und bezwecken dort den Ersatz des Wirbel- oder

Fadenführerrädchens durch einen anderen Fadenführer. Dieser letztere, welcher aus

einem Blechstreifen mit Oehr besteht, muſs allerdings auch, wie das frühere Rad, den

Faden um die Nadel herumdrehen, damit er in den Haken der von oben herabkommenden

Nadel eingelegt wird; es ist aber nicht eine eigentliche Kreisdrehung dazu

erforderlich, sondern der Führer ist an einem Hebel befestigt, welcher ihn

geradlinig hin und her schiebt, und dieser Hebel wird von einem zweiten wiederum

geradlinig bewegt, aber rechtwinklig zur Bewegungsrichtung des ersten.

Im Iron, 1879 Bd.

13 S. 708 ist eine Riemen-Nähmaschine besprochen,

welche die Vortheile der Erfindung von J. Keats in Wood

Green, England, zum Theile verwendet und namentlich von der Einrichtung des

Schiffchens Gebrauch macht (vgl. * 1879 233 292), durch

welche thunlichst viel Unterfaden angesammelt werden kann. Bei der Riemennäherei

kommt es ja vorherrschend auf verhältniſsmäſsig dicken und langen Faden an; doch ist

die Maschine auch für andere Arbeiten der Sattler oder Schuhmacher zu verwenden; sie

erweitert die Stichlöcher nicht mehr, als für den Faden erforderlich ist, und

vermeidet also ein Zusammenlaufen der Stiche. Die Maschine war in Paris 1878

ausgestellt und wird von Greenwood und Batley in Leeds

gebaut.

Eine Neuerung an der

Schiffchenbahn bei Nähmaschinen haben J. M.

Fair und W. Hinze in Buffalo, Nordamerika (*

D. R. P. Nr. 5911 vom 15. December 1878) damit eingeführt, daſs sie das Schiffchen

nicht direct an der Wand, an oder auf welcher es liegt, entlang schleifen lassen,

sondern Rollen anbringen, welche von Stelleisen auf der entgegengesetzten Seite

dieser Wand gehalten werden und durch Schlitze in letzterer nach vorn hindurch

reichen, so daſs das Schiffchen während seiner Bewegung an diesen Rollen antrifft.

Wenn die Spitze des Schiffchens von seiner Gleitbahn etwas hinweg gerichtet ist., so

können die Rollen cylindrisch sein, im anderen Falle werden sie in der Mitte etwas

dünner gedreht als an den Enden, um die Abnutzung der Schiffchenspitze zu vermeiden.

Die Vorrichtung wird sowohl bei geraden, als auch bei kreisbogenförmigen

Schiffchenbahnen verwendet, sie vermindert die Abnutzung dieser Bahnen und der

Schiffchen und erleichtert die Bewegung der letzteren, sowie ihren Durchgang durch

die Fadenschleife.

Der Nadeleinsatz an

Schiffchen-Nähmaschinen von W. P. Kraemer in

Bonn (* D. R. P. Nr. 5914 vom 21. December 1878) besteht in der durch Fig.

18 und 19 Taf. 4

verdeutlichten Vorrichtung zum Befestigen der Nähnadel an der Nadelstange er. Diese

letztere enthält eine Rinne b und eine Reihe dicht über

einander liegender Löcher c. Die Nadel e wird mit einem Theile ihrer Länge in die Rinne

eingelegt und ihr umgebogener Endhaken gelangt dabei in eines der Löcher c; dann schiebt man eine Hülse f abwärts und

klemmt mit derselben, welche sich an das keilförmige Stück d anlegt, die Nadel fest. Durch Auswahl unter den Oeffnungen c hat man die Möglichkeit, die Nadel höher oder tiefer

zu stellen. Die Nadelstange kann nach unten hin auch nach mehreren Seiten sich

verbreitern; sie kann auch rund sein und von einer runden Hülse umschlossen werden.

Ein besonderes winkelförmig gebogenes Stäbchen wird oben auf die Hülse f gesetzt, wenn die Nadelstange sich hebt, das Stäbchen

stöſst dann nach oben gegen das Gestell und klemmt die Hülse fest; um letztere zu

lösen, stellt man das Stäbchen unter dieselbe, während die Nadelstange sich senkt;

es stöſst dann gegen die Nähtischplatte und drängt die Hülse f nach oben.

Der Einfädler für

Nähmaschinen von Wolf und Knippenberg in

Ichtershausen bei Erfurt (* D. R. P. Nr. 5915 vom 22. December 1878) besteht aus

einem Guſsstahldrahte, welcher entweder gerad gestreckt oder vorn rechtwinklig

abgebogen, sehr fein zugespitzt und am Ende mit einem kleinen Häkchen versehen ist.

Man bringt nun die Vorrichtung so an die Nähnadel der Maschine, daſs das Häkchen in

ihre Nadelrinne gelangt, fährt längs derselben herab bis zum Oehre und durch dieses

hindurch; auf der anderen Seite legt man dann den Nähfaden in den Haken und zieht

ihn mit diesem durch das Nadelöhr hindurch.

Die Einrichtung an Nähmaschinen zum Hoch- und Tiefstellen des Stoffrückers während des Nähens

von B. Stoewer in Stettin (* D. R. P. Nr. 5916 vom 24.

December 1878) zeigt unter der Stoffrückerschiene eine Feder, welche erstere immer

nach oben drückt. Die Zugstange, welche den Stoffrücker hin und her bewegt, stöſst

mit einem keilförmigen Stücke oben an den ebenfalls keilförmigen Ansatz einer

Schiene, welche der Arbeiter, während er die Waare führt, noch bequem mit der Hand

verschieben kann, so daſs die schiefen Ebenen gegen einander verschoben werden und

der Stoffrücker sich höher oder tiefer stellt. Für dicke lockere Stoffe bei

vorkommenden mehrfachen Stofflagen oder Quernähten u.s.w. ist es nöthig, den

Stoffrücker höher auszuschieben, damit auch diese Stellen ungehindert genäht werden

können, während er für dünne Stoffe nicht so hoch gebracht werden darf.

Die Neuerungen an Sacknähmaschinen für überwendliche Naht von Klug

und Schultheiſs in Wien (* D. R. P. Nr. 5930 vom 11. September 1878)

betreffen eine Nähmaschine, welche mit dem Einfadenkettenstich eine überwendliche

Naht nachahmt genau so, wie dies in Hertel's

Strumpfnähmaschine geschieht. Hierzu gehört, daſs der Fadenfänger die Schleife,

welche er von der zurückgehenden Nadel erfaſst hat, nicht auf derselben Seite bis

zum nächsten Stiche festhält, sondern über die Waarenkante hinweg hebt und auf der

entgegengesetzten Seite der Nähnadel so vorhält, daſs die letzere durch sie

hindurchstechen muſs. Der Fadenfänger hat deshalb dreierlei Bewegungen zu machen,

welche ihm im vorliegenden Falle von einem einzigen Excenter ertheilt werden. Ebenso

wird die Nadelstange direct von einem Excenter, den sie gabelförmig umfaſst, vor-

und rückwärts gezogen und endlich ist zur Staffrückung, d. i. zur Umdrehung zweier

cylindrischer Stoffrücker, welche die Waare zwischen sich hindurch führen, ein neuer

Klink- und Bremsapparat angebracht, dessen Einrichtung auch die Verstellung der

Stichlänge gestattet.

Die Einrichtung zum Nähen von Steppdecken von Harry Edler in

Bielefeld (* D. R. P. Nr. 5935 vom 14. November 1878) besteht aus einem Spannrahmen,

in welchem die Decken, d. i. der Ober- und Unterstoff mit dazwischen liegender

Watte, passend befestigt werden. Der Rahmen ist nur aus vier rechtwinklig mit

einander verbundenen Holzleisten gebildet und jede Seite der zu nähenden Decke wird zwischen zwei

gekerbte Holz- oder Metallleisten eingelegt, welche man durch einzelne

Schraubzwingen aufeinander drückt, so daſs sieden Stoff fest zwischen sich halten.

Diese Spannleisten befestigt man dann mit Riemen, Schnuren oder Schrauben auf den

vier Seiten des Rahmens. Von letzterem können indeſs auch zwei gegenüber stehende

Seiten zugleich als Spannleisten eingerichtet sein, so daſs der Stoff nur an den

zwei übrigen Kanten in besonderen Klemmschienen gehalten und durch diese endlich mit

dem Rahmen verbunden wird.

Die Neuerungen an Spulvorrichtungen für

Nähmaschinen von G. M. Pfaff in Kaiserslautern

(* D. R. P. Nr. 6022 vom 1. October 1878) beziehen sich nur auf solche Spulapparate,

deren Spindeln durch Andrücken an das Schwungrad und durch Reibung von demselben mit

umgedreht werden. In diesen Fällen lockert sich leicht die Stellung des Apparates,

so daſs er von dem Schwungradumfange nicht mehr genügend getroffen und getrieben

wird. Nach der vorliegenden Einrichtung, welche in Fig. 20

Taf. 4 gezeichnet ist, steckt das ganze Spulgestell an einem Hebel b a, dessen unteres Ende a

von einer starken Blattfeder c so gedrückt wird, daſs

sein oberes Ende b mit der Triebscheibe d an der Spulenachse immer sicher am Umfange des

Schwungrades e anliegen muſs. Die Feder c ist am Gestell befestigt und hält, wenn nicht gespult

werden soll, den Apparat in horizontaler Lage fest, weil dann beide Vorsprünge von

a an sie anstoſsen, wie punktirt in der Zeichnung

angegeben ist.

Die Triebradauslösung für

Nähmaschinen von Dürkopp und Comp. in Bielefeld (* D.

R. P. Nr. 6264 vom 28. Januar 1879) ist eine sehr einfache Vorrichtung zum

Ausschalten des Schnuren- oder Schwungrades an der Triebwelle der Nähmaschine für

den Fall, daſs mit dem Rade oder der Treibschnur der Spulapparat gedreht und

Nähfaden aufgespult werden soll. Das Schwungrad a (Fig.

21 und 22 Taf. 4)

ist locker auf der Welle i und in das Stirnende dieser

Welle ist die Scheibe s eingeschraubt, welche den

Bolzen f enthält. Wenn dieser Bolzen in eine Oeffnung

der Nabenwand des Rades eindringen kann, so verbindet er das Rad fest mit der Welle;

seine Verschiebung vermittelt theils die um ihn herum gewundene Spiralfeder, theils

seine Führung in der Scheibe b, welche drehbar an der

äuſseren Fläche von s sitzt und deren Umfang gerändelt

ist, damit man sie leicht mit der Hand drehen kann. Diese Scheibe b hat eine kreisbogenförmige Nuth c von stetig abnehmender Tiefe, deren Grundfläche also

eine schiefe Ebene e bildet, und in dieser Nuth wird

der Kopf des Bolzens f geführt. Dreht man die Scheibe

b, so kann man mit ihrer Führung e den Bolzen f entweder

aus der Radnabe herausziehen, oder durch die Spiralfeder in diese Nabe hinein

drücken lassen, also das Schwungrad leer auf der Welle gehen lassen, oder mit

derselben kuppeln. Bei Räderbetrieb ist die Anordnung, wie Fig. 22

zeigt, so getroffen, daſs das Kupplungsstück m

innerhalb des Triebrades und die Regulirungsscheibe p

noch weiter nach innen

angebracht ist; in gleicher Weise wie in Fig. 21

wird auch hier das Rad entweder durch einen in m

liegenden Bolzen mit der Welle gekuppelt, oder lose auf letzterer gelassen, je

nachdem man die Scheibe p umdreht und damit den Bolzen

vor- oder zurückschiebt.

Neuerungen an Nähmaschinen von O. Mertens in Berlin (* D. R. P. Nr. 6275 vom 18.

September 1878) streben eine Vereinigung an von den Vorzügen, welche sich in der

Wheeler und Wilson-Nähmaschine vorfinden, hinsichtlich des Stoffrückens und Haltens

und der gesammten Anordnung mit den Vorzügen, welche die anderen Nähmaschinensysteme

mit hin- und hergehenden Schiffchen bezüglich der Bildung ihrer Naht unleugbar

enthalten. Zu dem Zwecke ist das Gestell im Allgemeinen dem der Wheeler und

Wilson-Maschine ähnlich, aber die vorn unter der Nadel liegende Greiferwelle wird

als Triebwelle benutzt; sie trägt in der Mitte die Riemenscheibe und zu beiden

Seiten auſserhalb der Gestellplatte je eine Kurbelscheibe. Der Zapfen der einen

Kurbelscheibe läuft in der ungefähr herzförmigen Nuth eines Hebelarmes, welcher mit

der Nadelstange zusammen einen Winkelhebel bildet, so daſs durch diese Verbindung

die Nadel im Bogen auf und ab bewegt werden kann. Die andere Kurbelscheibe zieht

dadurch, daſs ihr excentrischer Zapfen in dem Langschlitze eines einarmigen Hebels

läuft, welcher durch eine Zugstange mit dem Schiffchenkorbe verbunden ist, das

Schiffchen geradlinig hin und her. Alle anderen Einrichtungen, wie Stoffrückung,

Fadenführung u.s.f., sind gleich denen der Wheeler und Wilson-Maschine.

Die Heftmaschine

von G. Neidlinger in Hamburg (* D. R. P. Nr. 6289 vom

11. December 1878) ist bestimmt zum Heften der Papierbogen bei dem Einbinden der

Bücher. Sie enthält drei in einer Richtung liegende, nach einander folgende

Stoffrücker und kann deshalb auch die kleinsten Bogen, z.B. solche für Notizbücher

u. dgl., zusammenheften. Zwischen dem zweiten und dritten Stoffrücker ist ein

Schneidapparat angebracht, welcher den Heftfaden am Ende eines jeden Bogens

abschneidet, und nach dem letzten Transporteur gelangen endlich die Bogen noch durch

geeignete Führungen zwischen zwei Walzen (in einen sogen. Schichtapparat), welche

sie zusammendrücken und auf einander hinlegen. Die Maschine ist eine

Doppelsteppstichmaschine nach dem Singer'schen System; sie verrichtet alle

angegebenen Arbeiten selbstthätig, so daſs der Arbeiter nur die Bogenlagen der Reihe

nach unter den ersten Stoffrücker zu bringen hat.

Die Fadeneinzieh- und Knüpfmaschine für

Stickmaschinen von Albert Voigt in Kappel bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 4617 vom 1. August 1878) ist eine Hilfsmaschine zu den

groſsen Plattstich-Stickmaschinen, welche in der Weiſswaarenfabrikation vielfache

Verwendung finden. Diese Stickmaschinen nähen mit zweispitzigen, das Oehr in der

Mitte ihres Schaftes enthaltenden Nadeln den Plattstich und haben eine groſse Anzahl

solcher Nadeln, oft in mehreren Reihen, in gleichzeitiger Arbeit. Bisher hat man die

Nadeln einzeln von Kindern einfädeln lassen, ehe man sie der Stickmaschine übergab;

die oben genannte neue Maschine verrichtet nun das Einfädeln und das Verknüpfen der

ersten Fadenenden kurz hinter dem Oehre mit dem Faden selbstthätig und zwar

gleichzeitig mit einer gröſseren Anzahl von Nadeln. Est ist dafür zunächst

erforderlich, daſs das Stickgarn in solchen Abständen, welche gleich sind der Länge

eines Stickfadens, mit irgend einem Klebmittel (Leim, Gummi, Stärke u.s.w.), dem

auch eine Farbe zugesetzt ist, bestrichen und dann getrocknet und so auf eine

Strecke von ungefähr 8cm

möglichst steif gemacht

wird. Das so vorbereitete Garn bringt man in so vielen Zahlen, als die Fädelmaschine

gleichzeitig Nadeln aufnehmen kann (etwa 30), in diese Maschine, schneidet die

anlaufenden Fäden so ab, daſs jeder ein steifes Ende besitzt und leitet nun diese

Enden durch ein Walzenpaar und durch kleine Trichter hindurch, bis sie von diesen in

die Oehre der dahinter stehenden Nadeln geschoben werden. Eine breite Zange erfaſst

hinter den Nähnadeln die Fadenenden und zieht sie ein Stück weiter fort, während die

Nadeln selbst von einzelnen Zangen erfaſst und etwas aufwärts bewegt werden. Hierauf

legen sich Hakengabeln, welche von der Seite her zugeführt werden, auf die zwischen

den Nadeln und den Trichtern hängenden Fadenstücke, bilden daraus Schlingen und

durch diese senken sich die Nadeln hinab, werden unten von anderen Zangen erfaſst

und weiter fortgezogen, so daſs in den Fadenstücken Knoten entstehen. Die unteren

Zangen sitzen auf einem Wagen, welcher auf die Länge eines Stickfadens ausgefahren

wird; dabei ziehen sich die Knoten fest zusammen und die nächst folgenden steifen

Stücke gelangen zwischen die Walzen, hinter denen sie von einzelnen Scheren

abgeschnitten werden. Man legt nun auf die Nadeln ein Kissen, in welches dieselben

sich einsenken, so daſs man sie nach dem Oeffnen der Zangen entfernen kann. Eine

neue Nadelschiene, welche durch Handarbeit mit Nadeln besteckt worden ist, wird nun

in die Maschine eingelegt und die Arbeit beginnt aufs Neue. Die Bewegungen zur

Ausführung aller Arbeiten bis auf das Hinwegnehmen der Nadeln durch das Kissen und

Auflegen der neuen Nadelschienen besorgt ein Arbeiter durch Drehen zweier

Handkurbeln, von denen die eine den Wagen hin und her führt und die andere die

Bewegungen zum Einfädeln und Schlingenbilden vermittelt.

Die Einrichtung zur Herstellung mehrerer parallelen Sticknähte mittels mehrerer Nadeln und

eines einzigen Fadens von E. Cornely in Paris (* D. R.

P. Zusatz Nr. 6635 vom 2. Februar 1879) erstrebt eine Vervollkommnung der

ursprünglichen Erfindung (* 1879 231 28) dahin, daſs von

den verwendeten drei Tambourirnadeln, welche gleichzeitig neben einander arbeiten,

die zwei äuſsern drehbar sind, so daſs ihre Haken nicht immer in der Nahtrichtung,

sondern bisweilen auch rechtwinklig gegen dieselbe liegen. Diejenige Nadel, deren

Haken so gewendet worden ist, geht leer durch ihre Schleife hindurch, sie bildet

nicht eine neue Masche, sondern läſst ihre Schleife frei zur Seite des mittleren

Maschenstäbchens liegen. Hierdurch entsteht eine Ziernaht, welche entweder ein oder

zwei Mäschenstäbchen mit seitlich daran hängenden freien Schleifen enthält.

Besondere Vorrichtungen sind dafür getroffen, daſs bei solchen Fehlstichen einer

Nadel nicht so viel Fadenlängen zwischen die drei Sticknadeln eingebogen wird, als

wenn sie alle volle Maschen liefern sollten.

Die Neuerungen an Geflechtnähmaschinen von Edm. Wiesemann in

Laton, England (* D. R. P. Nr. 6918 vom 21. Januar 1879) ermöglichen eine gute

Nachahmung der Handnaht für Strohgeflechtwaaren durch die in Fig. 23 bis

25 Taf. 4 dargestellte eigentümliche Kettenstichnaht. Die Maschine

enthält zu dem Zwecke eine gewöhnliche Nähnadel a und

eine Tambourirnadel b, welche beide von einer

Nadelstange getragen und

gleichmäſsig bewegt werden. Beim Aufsteigen beider Nadeln nimmt a den Nähfaden in Schleifenform durch den Stoff mit

hindurch; oben erfassen zwei Fadenfänger (oder auch nur ein solcher mit doppelter

Bewegung) die Schleife x und führen sie seitlich ab

nach der Tambourirnadel, so daſs letztere beim Niedergange mit ihrem Haken diese

Schleife wieder durch den Stoff hinabzieht und unten, beim nächsten Stiche, der

Nähnadel a vorhält. Der Aufgang der Nadeln a und b führt a durch die Schleife x

hindurch und den Haken von b ohne weiteres aus dieser

Schleife heraus. Die Stoffrückung erfolgt horizontal und geradlinig. Durch diese

neue Stichform wird es möglich, wenig Faden auf der Waarenoberfläche sichtbar werden

zu lassen und lange Stiche auf die Rückseite zu bringen.

G. W.

Tafeln