| Titel: | Laurentius Carlander's automatischer Telegraph. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 39 |

| Download: | XML |

Laurentius Carlander's automatischer

Telegraph.

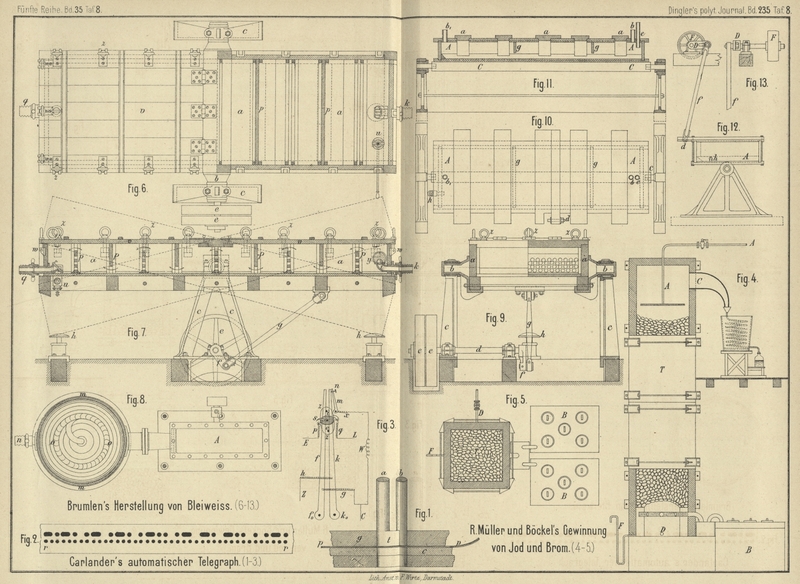

Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Carlander's automatischer Telegraph.

Der schwedische Telegrapheningenieur Laurentius

Carlander hatte die Pariser Weltausstellung 1878 mit

einem automatischen Telegraphen für gewöhnliche Morseschrift beschickt, welcher mit

Wechselströmen arbeitet. Der zum Abtelegraphiren des Telegrammes erforderliche

Streifen wird mittels einer Lochmaschine mit drei Tasten vorbereitet, d.h. die

Punkte und Striche der Morseschrift in ihn gestanzt. Dazu enthält die Lochmaschine

zwei Stempel a und b (Fig.

1 Taf. 8), welche mittels der drei Tasten bewegt werden können und dabei

ein Loch in dem Papierstreifen p erzeugen, der zwischen

der Führungsplatte g und einem Schieber c hindurchgeht. Steht der Schieber in seiner äuſsersten

Stellung rechts, so läſst er in seiner Mitte nur ein rundes Loch unter, den

Stempeln, welches gerade groſs genug ist, daſs nur der Stempel b durch dasselbe hindurch treten kann; wird der

Schieber c in seine äuſserste Stellung nach links

gebracht, so bietet seine mittlere Partie einen länglichen Schlitz von solcher

Gröſse, daſs die beiden Stempel hindurch gehen können. Der Stempel a trägt an seinem unteren Ende einen Ansatz t, welcher den Raum zwischen den beiden Stempeln a und b völlig ausfüllt.

Wird im erstem Falle der Stempel b niedergedrückt, so

stanzt er ein rundes Loch in den Streifen; werden dagegen bei links stehendem

Schieber c beide Stempel nach unten bewegt, so stoſsen

sie ein längliches Loch in den Streifen. Auſser diesen die Schrift darstellenden

Löchern wird noch eine zweite Reihe r r (Fig.

2) von kleineren, unter sich gleichen und von einander gleich weit

abstehenden Löchern in den Streifen gestanzt, welche dazu nöthig sind, dem Streifen

sowohl schon beim Lochen, wie später beim Abtelegraphiren eine gleichmäſsige

Bewegung zu ertheilen. Dazu greift ein kleines Rädchen mit seinen spitzen Zähnen in

den Streifen ein und letzterer dient gewissermaſsen als Zahnstange. In Fig.

2 ist in natürlicher Gröſse ein Stück Streifen abgebildet, in welchen das

Wort „Carlander“ in Morseschrift gestanzt ist; man sieht, daſs jeder

Morsepunkt neben sich einen Punkt in der Reihe r r hat,

daſs dagegen jeder Morsestrich über zwei Punkte in der Reihe r r und den zwischen diesen beiden liegenden Zwischenraum sich

erstreckt.

Die Lochmaschine enthält drei Tasten oder Knöpfe, welche beim Niederdrücken auf die

Stanzhebel und durch diese auf die Stanzen selbst wirken, beim Aufhören des Druckes

aber durch kräftige Spiralfedern in ihre Ruhelage zurückgebracht werden. Beim

Niederdrücken jedes Knopfes wird eins der Führungslöcher in der Reihe r r gestanzt Auſserdem stöſst beim Niederdrücken des

linken Knopfes der Stempel b ein rundes Loch in der

Schriftreihe durch, nachdem vorher der Schieber c nach

rechts verschoben worden war; zugleich greift unter Vermittlung zweier Hebel ein

Sperrhaken über einen Zahn eines Sperrrades, welcher

nach dem Rückgange des Knopfes und dem Wiederheraustreten der beiden Stempel aus dem

Streifen das Sperrrad um einen Zahn dreht und so den

Streifen um die Entfernung zweier benachbarter Punkte in der Führungslöcherreihe r r fortbewegt. Beim Niederdrücken des mittleren Knopfes wird weder

der Stempel a, noch der Stempel b durch das Papier gestoſsen, aber in ähnlicher Weise das Sperrrad um einen Zahn gedreht; dieser Knopf dient eben blos zur

Erzeugung der Zwischenräume zwischen den einzelnen Morsebuchstaben. Der rechte Knopf

endlich verschiebt stanzend die beiden Stempel a und

b zugleich und dazu noch zwei Stempel, welche zwei Löcher in der

Führungsreihe ausstoſsen; dem entsprechend muſs auch der Sperrhaken über zwei Zähne hinweggreifen, damit bei seinem Rückgänge

das Papier um die doppelte Entfernung zweier

benachbarter Führungslöcher verschoben wird; dazu wird durch eine Feder beim

Niederdrücken des rechten Knopfes ein Winkelhebel so bewegt, daſs eine Nase an dem

einen seiner Arme vor einem Aufhaltstifte an dem den Sperrhaken tragenden Hebel

hinweggeschoben wird, so daſs sich nun der Sperrhaken doppelt so tief senken und

über zwei Sperrradzähne hinweggreifen kann, woran ihn beim Niederdrücken des linken

oder mittlern Knopfes jene Nase hindert.

Die selbstthätige Stromgebung beim Abtelegraphiren des gelochten Streifens läſst sich

mit Hilfe von Fig. 3 Taf.

8 deutlich machen, in welcher die wesentlichen Theile des automatischen Senders

skizzirt sind. Derselbe enthält zwei um die Achsen f0 und k0 drehbare, metallene Hebel f und k, welche durch zwei Federn g und h gegen zwei

metallene Stifte i und e

gedrückt werden; diese beiden Stifte sind in die Scheibe z gegen einander durch ein Elfenbeinstück isolirt eingesetzt und können

sich mit der Scheibe z um deren Achse drehen. Mit der

Scheibenachse ist noch ein spitziger Finger s

verbunden, unter welchem der gelochte Streifen durch ein Uhrwerk hinweggeführt wird;

dabei fällt der Finger entweder mit seiner Spitze in die runden und länglichen

Löcher des Streifens hinein, oder er gleitet auf den zwischen den Löchern stehen

gebliebenen Papiertheilen. Die beiden Hebel f und k sind über g und h mit dem Kupferpole C und

dem Zinkpole Z der Telegraphirbatterie verbunden; an

den Stift i ist über q die

Telegraphenleitung L geführt, während von e ein Draht über p zur

Erde E läuft. Wenn sich demnach durch die Wirkung der

Feder p die Spitze s in

ein Loch des Streifens einsenkt, was in Fig. 3

angenommen ist, so geht der positive Strom vom Kupferpole C über g, f, i, q in die Linie L, da gleichzeitig der Zinkpol Z über h, k, e, p mit der Erde E in Verbindung gesetzt ist. Gleitet dagegen die Spitze

s zwischen zwei Löchern auf dem Streifen, so wird

die Scheibe z auf ihrer Achse so weit gedreht, daſs i mit k und e mit f in Berührung

tritt; deshalb steht jetzt der Kupferpol C über g, f, e und p mit der Erde

E in Verbindung, der negative Strom geht vom

Zinkpole Z über h, k, i

und q in die Linie L. Die

Scheibe z spielt also die Rolle eines Stromwenders,

Zwischen je zwei Stromumkehrungen gibt es aber einen Moment, wo die Linie L unmittelbar entladend an Erde E gelegt wird;

dies geschieht nämlich, wenn die beiden Stifte e und

i die beiden Hebel f

und k zugleich berühren. In diesem Augenblicke nun kann

die nicht verbrauchte Elektricität zur Erde abflieſsen, bevor ein Strom von

entgegengesetzter Richtung in die Linie gesendet wird.

Ueberdies stöſst der Hebel k bei der in Fig. 3

gezeichneten Lage, in welcher die beiden Hebel f und

k in ihrer gröſsten Entfernung von einander sind,

gegen die Schraube n in dem kleinen Hebel m, welcher über x durch

den Rheostaten-Widerstand W ebenfalls mit dem

Kupferpole C verbunden ist. Es tritt daher hierbei eine

Stromtheilung ein, indem vom Zinkpole aus der eine Stromzweig über h, k, e und p zur Erde E geht, während der andere von k seinen Weg über n, m, x und W zum Kupferpole C nimmt.

Diese Stromverzweigung kann zur Entsendung von Compensationsströmen (ähnlich wie

beim Wheatstone'schen Automaten) und dadurch zur Vergröſserung der

Telegraphirgeschwindigkeit benutzt werden. Die Spitze s

entsendet also einen positiven Strom beim Einfallen in ein Loch und den das

Morsezeichen im Empfänger beendenden negativen Strom beim Ausheben aus dem Loche.

Mittels desselben Triebwerkes könnten leicht mehrere Sender, welche in verschiedene

Linien arbeiten, in Gang gesetzt werden.

Dieser Automat arbeitet nach dem Journal télégraphique,

1879 Bd. 4 S. 306 seit Juli 1877 auf mehreren schwedischen Linien und seine

Leistungen sowohl auf oberirdischen, wie auf unterseeischen Linien (z.B. dem Kabel

zwischen Gothenburg und Newcastle) werden als ausgezeichnet gerühmt. Er ist

wesentlich einfacher als Wheatstone's Automat.

E–e.

Tafeln