| Titel: | Ueber Neuerungen in der Spiritusfabrikation. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 48 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen in der

Spiritusfabrikation.

(Fortsetzung des Berichtes S. 403 Bd.

234.)

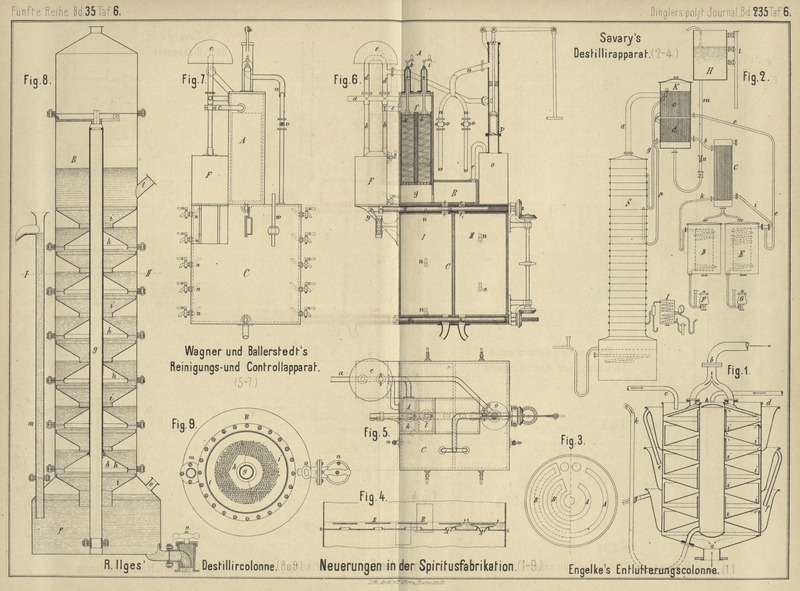

Mit Abbildungen auf Tafel 6.

Ueber Neuerungen in der Spiritusfabrikation.

Neue Spiritusdestillirapparate. Im Anschluſs an die

bereits besprochenen Destillirapparate von Savalle (*

1870 196 473. * 1877 223 615. 224 616) und Ilges (1874

211 50. 160) mögen die neueren hierher gehörenden Constructionen besprochen

werden.

C. F. Hecht in Hohenstein (* D. R. P. Nr. 4681 vom 3.

Januar 1878) hält es für sehr wichtig, daſs die in die Destillationsapparate

eingeführte Maische möglichst rasch erhitzt wird. Sie soll daher zunächst in zwei

über einander angebrachte Schüsseln und erst dann auf die darunter liegenden

Destillationsteller flieſsen.

W. Sennecke in Berlin (D. R. P. Nr. 5085 vom 22.

September 1878) will die Destillation alkoholischer Flüssigkeiten dadurch um das

dreifache beschleunigen, daſs er in die Destillirblase ein senkrecht wirkendes

Rührwerk bringt. Durch diese Vorrichtung soll gleichzeitig eine vollkommenere

Trennung des Alkoholes von den Verunreinigungen erzielt werden.

Entlutterungscolonne von W.

Engelke in Kandrzin (* D. R. P. Nr. 5504 vom 15. November 1878). Wie der

Schnitt Fig. 1 Taf.

6 zeigt, ist die Colonne aus vertieften, mit 20cm

hohen Borden versehenen, in einer Zarge befindlichen Böden zusammengesetzt. Zwischen

dem 20cm hohen Bord des Bodens und der Wandung der

äuſseren Zarge befindet sich in ihrem ganzen Umfange ein enger Zwischenraum, durch

welchen die von a aus eintretenden Dämpfe sich drängen

müssen, an den darüber befindlichen Boden stoſsen und vermöge der Stellung desselben

wieder zurück nach der Mitte zu geleitet werden. Auch zwischen der inneren Zarge und

dem Bord dieses Bodens befindet sich wieder im ganzen Umfange ein Zwischenraum,

durch den die Dämpfe gedrängt werden und wieder durch den darüber befindlichen Boden

ihren Weg nach der äuſsern Wandung nehmen müssen, bis sie schlieſslich durch das Rohr b zur Kühlschlange gelangen. Die verdichtete wässerige

Flüssigkeit flieſst durch die 2mm weiten und 8cm von einander entfernt angebrachten Löcher bei

i von Boden zu Boden und endlich fast völlig

entgeistet durch den Ansatz a in den Luttersammler

zurück. Das Kühlwasser flieſst durch das Rohr c auf den

oberen Boden der Colonne, von wo aus es, in die äuſseren Wasserkränze bei d, e, f überflieſsend, bei g zur Ableitung gelangt. Ebenso flieſst das Wasser durch das Rohr h zur besseren Vertheilung auf einen kleinen, von der

Wandung der inneren Zarge abstehenden Boden und gelangt bei k in gleicher Höhe mit dem Einfluſs zum Abfluſs.

Säulenförmiger Destillirapparat von J. Savary in Paris (* D. R. P. Nr. 607 vom 19. August

1877). Die Destillirsäule S (Fig. 2 bis

4 Taf. 6) hat, wie Draufsicht und Durchschnitt Fig. 3 und

4 zeigen, eine Doppelreihe kreisförmiger Oeffnungen A; der Raum zwischen denselben bildet eine 0mm,3 tiefe Rinne. Etwas über diesen Schlitzen A sind die runden Platten B angebracht, welche die aufsteigenden Dämpfe entsprechend ablenken. Die

zu destillirende Flüssigkeit sammelt sich in dem Behälter H und flieſst durch das Rohr m in den ersten

Kühler K (Fig. 2) und

dann durch das Rohr p zur Säule S. Um diesen Zufluſs zu regeln, ist bei n

eine Verengerung des Rohres angebracht; auſserdem hat der Kasten H drei Abfluſshähne, wie bei l angegeben; wird der obere Hahn geöffnet, so flieſst des höheren Druckes

wegen mehr ab als aus dem unteren.

Der aus der Säule durch das Rohr a entweichende

Spiritusdampf tritt zunächst in den Kühler K. In dem

oberen Theile c desselben verdichten sich die schwerer

flüchtigen Fuselöle und flieſsen durch das Rohr e zum

Kühler E. Die in c nicht

verdichteten Dämpfe gehen durch das Rohr f in den

unteren Theil d. Die hier verdichtete Flüssigkeit

flieſst durch das Rohr g zur Säule zurück, die Dämpfe

gehen durch das Rohr b zum Kühler C. Die leichtflüchtigen Aether gehen durch das Rohr i mit den Oelen zusammen durch den Kühler E zum Sammelgefäſs G,

während der reine Spiritus durch das Rohr k und den

Kühler D nach der Probevorrichtung F gelangt. Neben der Säule kann dann noch ein kleiner

Probirapparat I aufgestellt werden.

Reinigungs- und Controlapparat für Brennereibetrieb von

Wagner und Camp, in Cöthen und W. Ballerstedt in Emmerich (* D. R. P. Nr. 2305 vom 21.

December 1877). Der regulirbare Reinigungsapparat, von welchem Fig. 5 bis

7 Grundriſs, Verticalschnitt mit theilweiser Ansicht, bezieh.

Seitenansicht darstellen, besteht aus dem mit dem Abfluſsrohr der Kühlschlange

verbundenen Einfluſsrohr a, an dem unten zwei

Glasröhren b, oben zwei kupferne Röhren d sitzen, welche durch das Rohr c mit dem eigentlichen Reinigungsapparat A

verbunden sind. Der Behälter F ist zur Aufnahme

desjenigen Branntweines bestimmt, der als nicht tauglich der Maische wieder beigefügt werden soll.

Der von der Kühlschlange kommende Branntwein ist auf seine Stärke an dem in dem

einen Glaseylinder b schwimmenden Alkoholometer zu

prüfen. Die Rohre d und der Blechmantel e haben Löcher, um die aus dem Spiritus aufsteigenden

Gase entweichen zu lassen.

Der hölzerne Reinigungsapparat A hat 4 Abtheilungen, und

zwar nehmen f und g den

zu- und abflieſsenden Alkohol auf, während die beiden mittleren Abtheilungen k und l mit Wolle und

Thierkohle gefüllt sind. Diese Filterstoffe werden durch die mittels der Kurbeln und

Schrauben h und i zu

bewegenden Deckel nach Bedarf zusammengedrückt oder durch die eingelegten

Spiralfedern gelockert. Der aus diesen Filtern abflieſsende Spiritus geht durch den

mit Wolle gefüllten Behälter g, um etwa mitgerissene

Kohlen zurückzuhalten, dann in den Behälter B, von

welchem aus ein Rohr r zu dem Kasten o führt. Mittels der kleinen Luftpumpe p wird in diesen drei Räumen g,

B und o die Luft entsprechend verdünnt, um den

Durchfluſs des Spiritus zu regeln.

Zur Messung der durchflieſsenden Spiritusmengen liegt in dem Deckel des in zwei

gleiche Abtheilungen geschiedenen Behälters C eine

genau ausgebohrte Röhre, in welcher eine maſsive Spindel q bewegt werden kann. Letztere hat eine Durchbohrung z, während sich in dem Behälter B zwei Oeffnungen s, s1, die mit den Oeffnungen t,

t1 in C

correspondiren, befinden. Steht nun die Oeffnung z

zwischen s und t, so

flieſst der Spiritus nach Abtheilung I, während bei der

Stellung s1

t1 derselbe nach

Abtheilung II des Behälters G flieſst. Dieselbe Vorrichtung befindet sich im Boden des Behälters C. Da nun die beiden Spindeln q und q1

mittels Winkelräder verbunden sind, so ist leicht ersichtlich, daſs die obere

Spindel nur Flüssigkeit in Behälter I lassen kann, wenn

diese Abtheilung unten geschlossen, und ebenso ein Abflieſsen unten nur möglich ist,

wenn I oben geschlossen ist. Es kann also kein

Branntwein abgelassen werden, wenn oben solcher zuflieſst. Die obere Spindel q ist mit einem geschlossenen Hubzähler mittels des

Hebels y verbunden, welcher angibt, wie oft der

Behälter C gefüllt ist. Die Verbindung der beiden

Behälter mit der äuſseren Atmosphäre wird durch das Gabelrohr u hergestellt, dessen beide Schenkel durch die Hähne

v abgeschlossen werden können.

An jedem Theilbehälter von C befindet sich ein

Glaseylinder w, welcher in der Mitte durch ein Rohr mit

dem Behälter C verbunden ist und im Innern ein

Alkoholometer mit Thermometer enthält. In diesem Cylinder bleibt im unteren Theile

auch nach dem Ablassen des Branntweines aus dem betreffenden Theilbehälter C noch Branntwein zurück, dessen Stärke dann noch so

lange zu bestimmen ist, bis derselbe Behälter wieder mit frischem Branntwein gefüllt

wird, was jedoch erst nach erfolgter Füllung und Leerung der zweiten Abtheilung

geschieht. Auſserdem sind zu gleichem Zwecke in den Wänden der Behälter in verschiedener Höhe

mehrere knieartig nach auſsen gehende, mit einem Hahn versehene und durch eine

Kapsel von Kautschuk verschlieſsbare Röhren n

angebracht, in welchen der Branntwein auch nach Entleerung des zugehörigen Behälters

zurückbleibt, so daſs der Revisor noch längere Zeit nachher eine Probe entnehmen

kann.

Die in Fig. 8 und

9 Taf. 6 dargestellte Destillircolonne von

R. Ilges in Köln-Bayenthal (* D. R. P. Nr. 3537 vom

9. December 1877) enthält zwei Systeme von Böden, welche zum Auffangen und

Weiterbefördern der Dämpfe dienen, und zwar sind die ersteren 7 Böden i an die Colonne selbst, die 6 anderen Böden h aber an dem Rohr g

befestigt. So weit die Böden über einander greifen, sind sie mit 6mm weiten Löchern versehen. Der Dampf tritt durch

das Rohr o, die Maische durch den Ansatz l ein und flieſst aus dem Ueberlauf m ununterbrochen ab; nur die schwereren Theile werden

durch den Hahn n abgelassen.

Der Betrieb des Apparates gestaltet sich nun folgendermaſsen: Zu Anfang des täglichen

Betriebes ist die Destillircolonne B bis etwa zum zweit

oberen Boden h noch mit der letzten Maische des

vorhergehenden Tages gefüllt. Durch den Stutzen o wird

nun anfangs wenig, bald aber die bestimmte ausprobirte Menge Wasserdampf, welche für

den regelmäſsigen Betrieb erforderlich ist, unter den untersten Boden i eingelassen. Durch die vielen Löcher des letzteren

strömt der Dampf in die Maische und zunächst unter den untersten Boden h, von hier ebenso unter den nächsten Boden i u.s.f. nach dem freien Dampfraum im oberen Theile der

Destillircolonne. Allmählich füllen sich die Höhlungen aller Böden h und i mit Dampf, wodurch

sich die Maische derart hebt, daſs die Mündung des Rohres l verschlossen wird, durch welche die kalte Maische in die

Destillircolonne B eintritt, sofort erwärmt, zum Kochen

erhitzt und, indem sie nach und nach von einem Siebboden zum andern sinkt, ihres

Alkoholgehaltes durch die aufsteigenden Dämpfe immer mehr beraubt wird. Nachdem die

Maische den untersten Boden i passirt hat, wo sie mit

reinem Wasserdampfe zusammengetroffen, tritt sie als Schlempe in den Cylinder F ein und durch das Rohr m

nach der Schlempegrube aus.

Tafeln