| Titel: | Ueber das Elutionsverfahren in der Zuckerfabrikation. |

| Autor: | W–n. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 53 |

| Download: | XML |

Ueber das Elutionsverfahren in der

Zuckerfabrikation.

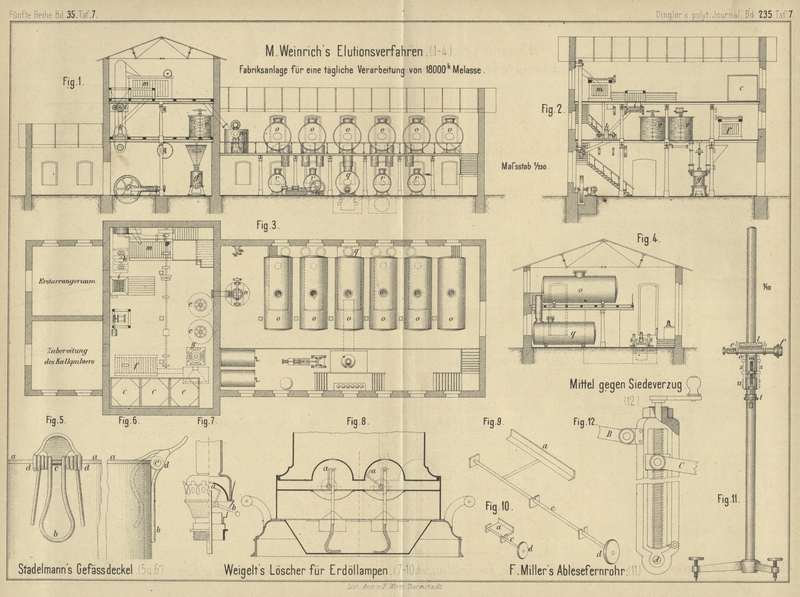

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Ueber das Elutionsverfahren in der Zuckerfabrikation.

An alle groſsen Industrien tritt, sobald sie einen gewissen Grad der Vollendung

erreicht haben, die Frage der Abfallverwerthung

unabweisbar heran; dann

wird mit einem Mal in der weiteren Vervollkommnung des Arbeitsprocesses innegehalten

und statt dessen auf alle Weise versucht, die Fabrikationsabfälle voll auszunutzen,

sie einer ökonomischen Verwendung zuzuführen.

Unter den mechanischen Industrien konnten wir dies im vergangenen Jahrzehnt im

ausgedehntesten Maſse bei den Textilmanufacturen beobachten (vgl. die

Abfallspinnerei, Shoddy- und Mungofabrikation * 1871 189 15 u.a.); in gleichem Sinne

wird die Verhüttung und weitere Ausnutzung der Hochofenschlacke, die

Wiederverarbeitung der Stahlabfälle von stets wachsender Bedeutung, und was vor

nicht allzu langer Zeit als „werthloser Abfall“ in den Kohlenzechen bei Seite

geschoben wurde, brennt heute als Kohlenklein in den einstmals nur Kokes

vertragenden Feuerbüchsen unserer Locomotiven.

In noch weit höherem Grade ist die Abfallverwerthung in den rein chemischen

Industriezweigen durchgeführt; ein Blick in die Sachregister von „Dingler's

polytechnisches Journal“ genügt, um das ausgesprochene Ueberwiegen dieser

Richtung darzulegen, und es gibt vielleicht kein schöneres Beispiel, um deren

Bedeutung zu charakterisiren, als die epochemachende Entdeckung der

Anilinfabrikation, welche durchaus auf der Abfallverwerthung beruht.

Bei der in beide Gebiete hinübergreifenden Zuckerindustrie, welche durch die Gröſse

der darin angelegten Kapitalien und vermöge ihrer Bedeutung für die Landwirthschaft

einen wichtigen Factor in dem wirtschaftlichen Gefüge unseres Vaterlandes bildet,

ist die Frage der rationellen Abfallverwerthung erst in den letzten Jahren zu einer

brennenden geworden. Die früheren Leistungen dieser Richtung beschränkten sich

darauf, die Preſslinge und ausgelaugten Schnitzel zur Viehmast verwendbar zu machen,

höchstens noch die Waschwässer zur Berieselung oder Düngung des Bodens auszunutzen;

dagegen ist der wichtigste Abfallstoff der Zuckerfabrikation, die Melasse, bis heute

für die Zwecke der Zuckergewinnung fast werthlos geblieben, indem die groſse

Mehrzahl der Fabriken sich darauf beschränkt, ihre letzten in den Reserven nicht

weiter ausbringbaren Syrupe an die Spiritusfabriken abzugeben, wo sie allerdings

auch einer gewissen, jedenfalls aber höchst irrationeller Verwerthung zugeführt

werden.

Die groſsen wirtschaftlichen Verluste, welche dieser Art von

Abfallverwerthung entspringen, sind schon wiederholt betont und in klassischer Weise

in R. v. Wagner's Ausstellungsnotiz über Vincent's Verfahren zur Verwerthung der bei der

Spiritusfabrikation verbleibenden Melasseschlempe (vgl. 1878 230 263) besprochen worden. Es wird darauf hingewiesen, daſs bei einer

jährlichen Melasseproduction des deutschen Reiches von beiläufig 100000t der Werth des darin enthaltenen Zuckers (etwa 50

Procent des Melassegewichtes bewerthet mit 60 M. für 100k) allein 30 Millionen Mark, auſserdem die Kalisalze (etwa 5½ Proc., Werth

40 M. für 100k) und der Stickstoff (etwa 2 Proc., Werth

200 M. für 100k) weitere 6 Mill. Mark ausmachen,

während der Verkauf jener 100000t Melasse an die

Spiritusfabriken (durchschnittlich 8 Mark für 100k) kaum mehr als 8

Millionen Mark ergibt. Mag nun allerdings der Fabrikationsgewinn der

Spiritusfabriken an jenen 100000t mit 4 M. für

100k und mögen andererseits die directen

Gewinnungsspesen des in der Melasse enthaltenen Zuckers sammt Nebenbestandtheilen

mit gleichfalls 4 M. für 100k berechnet werden, so

stellt sich noch immer der Handelswerth des aus der Melasse ausbringbaren Zuckers

sammt Stickstoff und Salzen auf 32 gegenüber den für die Spiritusfabrikation

erreichbaren 12 Millionen Mark, somit, nach der jetzt noch allgemein üblichen

Verfahrungsweise, eine jährliche Werthvernichtung von 20 Millionen Mark, allein für

den Umfang des deutschen Reiches.

So klar diese Rechnung auf die Vortheile der Wiedergewinnung des in der Melasse

enthaltenen Zuckers hinweist, so kann es andererseits doch nicht überraschen, daſs

bis in die jüngste Zeit die Zuckerindustrie diesen Gegenstand kaum beachtete. Sie

hatte noch nicht jenen Grad der Vollkommenheit in der Urfabrikation selbst erreicht,

welcher, wie eingangs angedeutet, nothwendig vorangehen muſs, ehe der immerhin

ferner stehenden Frage der Abfallverwerthung allgemeinere Beachtung gewidmet

wird.

So lange die Art der Saftgewinnung nicht endgültig entschieden war und so lange – wie

selbst heute noch in Oesterreich, in Folge des irrationellen Steuersystemes der

Pauschalirung – das principiell einzig richtige Diffusionsverfahren durch

überhastete Arbeit ungenügend ausgenutzt wird, ist kein Raum für jene mehr

verfeinerten Processe, welche sich mit der rationellen Abfallverwerthung

beschäftigen. Darum blieben die in dieser Richtung seit Jahrzehnten eifrigst

betriebenen Versuche und Studien der Gelehrten von der Praxis völlig unbeachtet, um

erst in neuester Zeit, als jene Vollendungsstufe der Urfabrikation erreicht worden,

wie mit einem Schlage actuellste Bedeutung zu erlangen.

Schon anfangs der fünfziger Jahre wurde von Dubrunfaut

und Leplay (1850 117 136. 275. 1851 121 308. 1854 131

47. 1863 167 398. 1865 178 230. * 1871 202 164) die Entdeckung gemacht, daſs der in

der Melasse enthaltene Zucker durch Zusatz von Baryt von den die Kristallisation

hemmenden Salzen getrennt und aus der entstehenden Barytverbindung ohne

Schwierigkeit gewonnen werden kann. Auch wurde dieser Proceſs in gröſserem Maſse

praktisch durchgeführt und dürfte selbst heute noch in Anwendung sein; einer

weiteren Durchführung stand zur Zeit der Entdeckung die damals noch andere Ziele

erstrebende allgemeine Richtung der Zuckerfabrikation entgegen; heute ist das

Verfahren, welches zudem in Folge der giftigen Eigenschaften des Baryts hygienisch

nicht ganz unbedenklich erscheint, durch die neueren Elutionsmethoden überflügelt.

Dieselben beruhen ausschlieſslich auf der Eigenschaft des in der Melasse enthaltenen

Zuckers sich mit Kalk zu dreibasischem Zuckerkalk zu verbinden und von dem

Nichtzucker der Melasse dadurch zu trennen, daſs der dreibasische Zuckerkalk im

reinen Alkohol unlöslich bleibt, wogegen die fremden Bestandtheile der Melasse stets

einen gröſseren oder

geringeren Grad von Löslichkeit behalten. So wird die Möglichkeit geboten, die mit

Kalk versetzte Melasse so lange mit Alkohol auszuwaschen, bis reiner Zuckerkalk

zurückbleibt, welcher, durch Destillation entgeistet, entweder direct auf Rohzucker

verarbeitet, oder statt des sonst üblichen Kalkzusatzes zur Saturation der

Rübensäfte verwendet werden kann.

Dieses Fabrikationsprincip wurde zum ersten Male von Dr. C.

Scheibler klar ausgesprochen (vgl. Zeitschrift des

Vereines für Rübenzuckerindustrie, 1865 S. 117), um das J. 1865 von ihm zur

praktischen Ausführung gebracht und demselben, gemäſs der charakteristischen

Gewinnungsart durch Auswaschen, der Name

„Elution“ gegeben, unter welchem nunmehr alle neuen Systeme der

Zuckergewinnung und Melasse zusammengefaſst werden.

Auſser der Elution kommt heute nur mehr das Osmose-Verfahren von Dubrunfaut (1856 139 305. * 1867 184 149. 186 44. *

1868 189 143. 154. * 1869 194 60. 1870 196 361) in Betracht, beruhend auf dem

Geschwindigkeitsunterschied, mit welchem einerseits der Zucker, andererseits die

Salze der Melasse durch dünne Scheidewände – (Pergamentpapier) diffundiren – eine

Geschwindigkeitsdifferenz, welche jedoch unter Umständen so klein wird, daſs sie nur

einen geringen Procentsatz des in der Melasse enthaltenen Zuckers rein zu gewinnen

gestattet. Darum scheint, wenigstens für die nächste Zukunft, in der richtigen

Durchbildung der Elution allein die Möglichkeit einer vollkommenen Ausnutzung der

Melasse zur Zuckerfabrikation zu beruhen.

Die hier in Frage kommenden Systeme scheiden sich naturgemäſs in solche, welche den

Zuckerkalk durch Bildung eines thunlichst reinen Niederschlages aus der Melasse

direct zu erzielen streben, während eine zweite Gruppe von Verfahrungsweisen

zunächst ein Zwischenproduct den „Melassekalk“ bildet, welcher noch alle Melasse enthält und hierauf

erst allmählich von dem Nichtzucker befreit wird. Zur ersteren Gruppe rechnen wir

die Versuche von Stammer (1862 163 215), die Ausführung

von Schröter und Wellmann

(1866 179 68), das in verschiedenen Fabriken im Groſsen durchgeführte Verfahren von

Sebor (1872 204 496. 1873 207 410. Zeitschrift für Zuckerindustrie, [Prag] 1873 S. 564.

1874 Heft 1) und endlich eine bis jetzt noch nicht näher bekannte Erfindung von A. Drevermann in Berlin (* D. R. P. Nr. 2890 vom 30.

März 1878). Nachdem die drei erstgenannten Verfahrungsweisen schon eingehend

besprochen sind und das letztere seine praktische Ausbildung bis jetzt noch nicht

gefunden hat, mag hier nicht näher auf dieselben eingegangen werden; zudem

repräsentirt auch diese Art der Melasseverarbeitung eine wohl schon veraltete

Richtung.

Dagegen hat sich die Methode der Bildung von rohem

Melassekalk aus der Melasse und Elution desselben zu reinem Zuckerkalk in

den letzten Jahren stetig ausgebreitet und dürfte allem Anschein nach alle früheren Verfahren

verdrängen. Dieses System wurde verkörpert durch die Elutionsverfahren von Scheibler, Weinrieb., Scheibler-Seyferth und Manoury.

Wie oben erwähnt, begann Dr. C. Scheibler Mitte der 60er

Jahre das Elutionsverfahren im Fabriksbetrieb durchzuführen. Er versetzte, den

Laboratoriumsversuch ins Groſse übertragend, die in ihrem gewöhnlichen Zustand der

Eindickung befindliche Melasse mit der beiläufig zur Bildung des dreibasischen

Zuckerkalkes erforderlichen Menge von Kalk in Gestalt von Kalkmilch und gewann dadurch ein breiartiges Product, welches jedoch in

dieser Form zum Auslaugen absolut ungeeignet war. Dagegen lieſs sich dasselbe in

getrocknetem und zerkleinertem Zustand aufs erfolgreichste auslaugen und gab als

Endproduct der Fabrikation einerseits ziemlich reinen Zuckerkalk, andererseits

concentrirte Laugen, welche die Nichtzuckerbestandtheile der Melasse in sich

gesammelt enthielten und in gewöhnlichen Blasen entgeistet, das denkbar

vollkommenste Düngmaterial für Rübenböden lieferten, da si denselben geradezu alles

zurückliefern, was ihnen die Rübe bei ihrem Wachsthum entzogen hatte.Die ersten Forschungen über die Natur des Zuckerkalkes und dessen

Unlöslichkeit in Alkohol und heiſsem Wasser sind von Peligot (1851 120 302), welcher

angeblich schon im J. 1838 den Zuckerkalk entdeckt hat (vgl. 1851 121 309).

So einfach sich aber dieses Verfahren in all seinen Theilen auf den theoretischen

Grundlagen aufbaute und so günstig die Fabrikationsproducte sich gestalteten, so

scheiterte es doch an einem anscheinend geringfügigsten Zwischenprocesse. Das Trocknen des breiartigen Scheibler'schen Melassekalkes

bereitete von Anfang an die gröſsten Schwierigkeiten, und als es dem unermüdlichen

Forscher endlich gelungen war, die geeignete Art des Trockenprocesses zu finden,

indem er den Melassekalk in dünnen Schichten in die einzelnen Fächer geheizter

Trockenräume eintrug, so stellte sich ein derart groſser Brennmaterialverbrauch

heraus, daſs die Fabrikationsspesen jeden Gewinn von vorn herein unmöglich

machten.

Nachdem so der eigentliche Urheber aller späteren Elutionsverfahren, Dr. C. Scheibler, einige Jahre vergeblich an der

Ueberwindung dieser Schwierigkeit gearbeitet hatte, wendete er sich, im Verein mit

Dr. Seyferth, einem völlig neuen Verfahren zu –

offenbar der Ueberzeugung, daſs auf dem zuerst betretenen Wege ein Erfolg unmöglich

sei. Und doch lag, wie dies in der Entwicklungsgeschichte der Technologie so oft

schon vorgekommen, auch hier die von Scheibler

erstrebte Lösung so nahe, daſs es geradezu unbegreiflich erscheint, wie ihm dieselbe

entgehen konnte. Wenn die künstliche Trocknung des Scheibler'schen Melassekalkes so unüberwindliche Schwierigkeiten

bereitete, was lag da, sollte man glauben, näher, als die Trocknung des Gemisches

durch

entsprechende Behandlung der einzelnen Theile vor der

Mischung vorzubereiten. War doch die Form des Kalkzusatzes in Gestalt von

Kalkmilch lediglich eine Erleichterung des mechanischen Mischungsprocesses – für die

theoretische Grundlage des Verfahrens war nur gelöschter Kalk (Calciumhydroxyd) erforderlich, ob dieser trocken gelöscht

in Pulverform, oder mit Wasserüberschuſs gelöscht als Kalkmilch erschien, blieb

völlig gleichgültig. Andererseits läſst sich mit nur geringen Kosten die Melasse

beliebig anwärmen und in heiſsem Zustande mit dem trocknen Pulver gelöschten Kalkes

zusammenmischen, das so gebildete breiartige Gemisch erhärtet von selbst nach kurzer Zeit und die künstliche

Trocknung des Melassekalkes entfällt. Würde in dieser Weise der rohe Melassekalk

sofort nach der Mischung in entsprechende Form gebracht, so wäre das Endresultat,

das gleiche wie bei der Scheibler'schen Methode nach

der künstlichen Trocknung des mit Kalkmilch und kalter Melasse hergestellten

Gemenges, und so dieses Verfahren, das nur an den übermäſsigen Spesen in der

künstlichen Trocknung scheiterte, vielleicht erfolgreich durchführbar geworden.

Dieser Versuch fand thatsächlich nicht statt und erst einem späteren Verfahren, dem

Weinrich'schen war es vorbehalten, diese einfachste

Lösung der Aufgabe aufzufinden.

In der Zwischenzeit hatte sich Scheibler mit Seyferth vereinigt, ein ganz neues System auf Grundlage

der Bildung von porösem Melassekalk durchgearbeitet und i. J. 1875/76 in

Wassersleben am Harz praktisch eingerichtet. Ganz augenscheinlich hat bei der

Begründung dieses Verfahrens die Idee der künstlichen Trocknung ihren Einfluſs

ausgeübt; auch hier findet, wie bei Scheibler, eine Art

künstlicher Trocknung des angemischten Melassekalkes statt; doch erhält er die

hierzu nöthige Wärme nicht von auſsen, sondern bildet sie aus sich selbst – durch

chemische Reaction. Statt der Kalkmilch wird beim Scheibler-Seyferth'schen Verfahren frisch gebrannter ungelöschter Kalk

verwendet, dieser zu Pulverform zermahlene Aetzkalk wird der auf etwa 30° erwärmten

Melasse zugesetzt, innig mit derselben vermischt und der gebildete Brei in

Blechgefäſse abgelassen, in welchen sich nach wenig Minuten eine höchst energische

Reaction entwickelt. Denn jetzt verbindet sich das in der Melasse enthaltene Wasser

(durchschnittlich an 20 Proc.) mit dem Aetzkalk, welcher bisher pulverförmig nur

mechanisch beigemengt war, der Kalk wird gelöscht, in Folge dessen quillt die Masse

auf, geräth in heftige Bewegung, bis als Resultat des ganzen Processes, nachdem

aller Kalk gelöscht ist, ein trockner, poröser Melassekalk entsteht, welcher nun

ohne weiteres zerkleinert und ausgelaugt wird.

Dieses Verfahren, welches zu einer Zeit auftauchte, wo der Frage der

Melasseverarbeitung schon allgemeines Interesse gesichert war, fand rasch gröſsere

Verbreitung und wurde, speciell unter thätiger Mitwirkung von H.

Bodenbender, in all seinen Theilen in vollendeter Weise durchgearbeitet.

Wir verweisen diesbezüglich auf die Neue Zeitschrift für

Rübenzuckerindustrie, 1879 S. 373 und 412.

Ziemlich gleichzeitig mit dem Verfahren von Seyferth

wurde von Frankreich aus ein anderes System der Bildung von Melassekalk bekannt

gemacht, welches den Zuckerfabrikanten H. A. J. Manoury

in Capelle (* D. R. P. Nr. 5003 vom 1. November 1877) zum Urheber hat.

Dasselbe bringt, als wesentlichen Unterschied von den übrigen Elutionsverfahren, den

Melassekalk in halbweicher Form zum Auslaugen und erspart so die Kosten der

Vorbereitung des harten Melassekalkes zur Elution. Hier wird die gekühlte Melasse

mit theilweise gelöschtem Kalk in Pulverform in einem eigenartigen Mischgefäſs

vereinigt und das entstehende Product, aus halbweichen Pillen bestehend, in den

Lauggefäſsen mit verdünntem Spiritus behandelt. Zur richtigen Führung des Processes

und zur Hervorbringung der gewünschten Zähigkeit des körnigen Melassekalkes ist es

nöthig, mehr als die theoretisch nöthige Menge von Kalk, statt beiläufig 35 Proc.

Kalkpulver, 80 bis 100 Proc. zuzusetzen; eine weitere Eigenthümlichkeit des

Verfahrens beruht in den vor der Mischung erfolgenden Zusätzen von Natron und Soda,

welche der bei etwa 100° eingedickten und später wieder abgekühlten Melasse

beigefügt werden, um durch Herstellung von leichter löslichen Verbindungen der

Kalksalze der Melasse das Auslaugen zu beschleunigen.

Kurz nach Bekanntwerden dieser beiden Verfahren tauchte endlich die letzte hier zu

besprechende Ausbildung des Elutionsverfahrens auf, herrührend von dem

Zuckerfabrikanten Moritz Weinrich in Pecek und Wien

(vgl. * D. R. P. Nr. 7171 vom 17. Juli 1878). Dasselbe kehrt in seinen

Grundprincipien wieder vollständig zu dem Ausgangspunkt der Scheibler'schen Versuche zurück und ist als eine vollendete Lösung

derselben zu bezeichnen. Wie bei Weinrich's Verfahren

aus heiſser Melasse unter Zusatz von trocken gelöschtem Kalk ein Melassekalk

gebildet wird, welcher alsbald nach der Mischung ohne Reaction und ohne künstliche

Trocknung von selbst erstarrt, wurde schon oben gelegentlich der Scheibler'schen Methode erörtert. Doch wird diese Masse

nicht nach Analogie des letzteren Verfahrens in complicirten Lauggefäſsen der

Elution unterzogen, sondern gestattet, vermöge ihrer charakteristischen spröden

Structur eine ganz eigenthümliche Vorbereitung zum Zwecke schneller und möglichst

vollständiger Auslaugung. Da über dieses interessante Verfahren bis jetzt noch keine

Veröffentlichung erfolgt ist, so benutzen wir die Wiedergabe Fig. 1 bis

4 Taf. 7 einer in Prag kürzlich ausgestellten Zeichnung, um es kurz zu

erörtern.

Die für eine tägliche Verarbeitung von 18t Melasse

berechnete Fabriksanlage zerfällt in einen mehrstöckigen Tract, das Mischhaus, und

einem einstöckigen, das Lauglocal. In ersterem befinden sich im oberen Stock die Wasser- und

Spiritusbehälter c, im ersten Stock die mit Rührwerken

und geheizten Doppelböden versehenen Gefäſse e, in

welchen die Melasse bis gegen 100° erwärmt und durch die in Fig. 2

ersichtliche Rohrleitung zu dem Mischgefäſs g

abgelassen wird. Gleichzeitig gelangt in dieses Gefäſs die theoretisch zur Bildung

des dreibasischen Zuckerkalkes erforderliche, genau nach dem Zuckergehalt der

Melasse berechnete Menge von trocken gelöschtem Kalk, welcher vorher durch ein

gewöhnliches Cylindersieb f gegangen ist. Diese beiden

Bestandtheile werden in dem mit Dampfmantel und geheizten Boden versehenen

Mischgefäſs g durch rasch sich umdrehende Rührarme

innig gemengt, während der gebildete Melassekalk in Gestalt eines heiſsen flüssigen

Breies ununterbrochen vom Boden des Mischers in die Erstarrungskästen abgezogen

wurde. Dort erstarrt derselbe in einigen Stunden zu einer harten und spröden Masse

und gelangt, nachdem derselbe in etwa 24 Stunden völlig ausgekühlt ist, durch einen

Aufzug in das oberste Stockwerk des Mischhauses, um zunächst durch ein doppeltes

Brechwerk i und hierauf durch die Schleudermühle k zu Staub und Gries zerkleinert zu werden. Nachdem der

gemahlene Melassekalk den Siebcylinder m passirt hat,

gelangt er zu dem im Lauglocale aufgestellten Rührwerk n (Fig. 1 und

3), das mit Spiritus gefüllt ist, welcher, durch Rührarme in steter

Bewegung erhalten, die einfallenden Staub- und Griestheilchen suspendirt, dieselben

allseitig durchdringt und ihnen jene eigenthümliche Beschaffenheit ertheilt, welche

vom Erfinder ganz bezeichnend „Melassekalk-Sand“ genannt wird. Nach kurzem

Ummischen im Rührwerke wird der Melassekalk-Sand durch eine Pumpe abgezogen und

durch zerlegbare Rohrleitung in einen der liegenden Eluteurs o geschafft, aus welchem dann zunächst der zum Anmischen verwendete

Spiritus als schwer beladene Lauge abgezogen wird. Diese gelangt sofort in

Laugenblasen r zur Destillation und liefert, nachdem

sie entgeistet werden, den werthvollsten Dünger in concentrirter Form.

Bei weiterem Fortschreiten des Laugprocesses wird frischer Spiritus im Eluteur

aufgegeben und dienen die hiervon abgezogenen leichteren Laugen am vortheilhaftesten

zum neuerlichen Anmischen von Malassekalk-Sand im Rührwerk. Nach 50 bis 60 Stunden

ist das Auslaugen eines Eluteur beendigt, der zurückgebliebene reine Zuckerkalk wird

theils im Eluteur selbst, theils in der Kalkmilchblase q durch Destillation von dem Spiritus befreit und als Zuckerkalk direct

verarbeitet, oder zur Scheidung der Rübensäfte verwendet. Dabei ist als wesentlicher

Vorzug des neuen Systemes die hohe Reinheit des gebildeten Zuckerkalkes anzuführen,

welche ein, bei den älteren Verfahren unmögliches, directes Verarbeiten auf

Rohrzucker gestattet; während der Campagne gelangt der Zuckerkalk selbstverständlich

mit den – Rübensäften zur Verarbeitung und wird hier denselben an Stelle von Kalk

zugesetzt.

Ueber die praktischen Resultate des Weinrich'schen

Verfahrens dürften wohl bald entscheidende Daten bekannt werden, nachdem

verschiedene Fabriken die Arbeit nach demselben aufgenommen haben. Die Raschheit des

Laugprocesses, sowie die durch Wegfall des Batteriensystemes erreichte Einfachheit

der ganzen Anlage gestatten auch in dieser Richtung einen günstigen Schluſs.

W–n.

Tafeln