| Titel: | Ueber die Herstellung von Bleiweiss. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 71 |

| Download: | XML |

Ueber die Herstellung von Bleiweiſs.

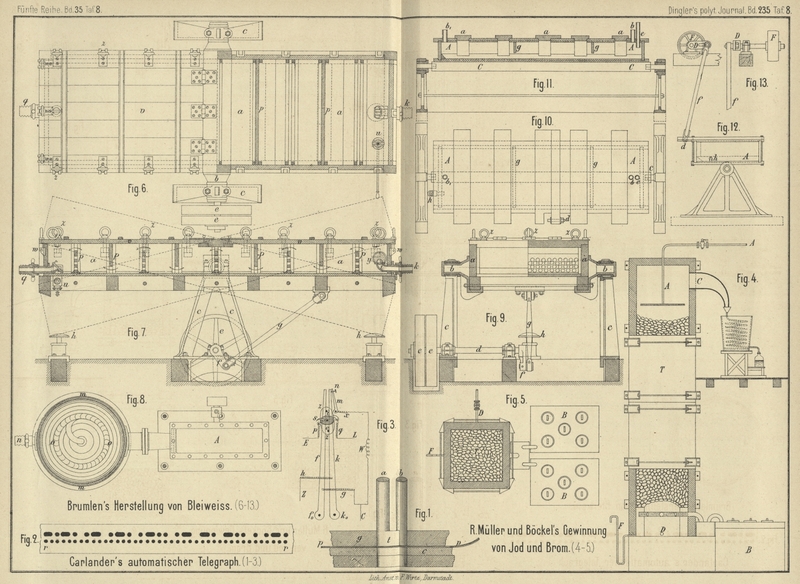

Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Ueber die Herstellung von Bleiweiſs.

Das Bleiweiſs war schon im Alterthum bekannt und wurde anfangs für eine Verbindung

von Bleioxyd und Essigsäure angesehen, bis Bergmann

(1774) und Macquer (1778) zeigten, daſs es vorwiegend

kohlensaures Blei ist. Hochstetter (1842 86 204)

bezeichnete es als basisches Bleicarbonat – eine Ansicht, welche allgemein für

richtig angesehen wurde, bis Wigner und Harland (1877 226 82) diesen Farbstoff für ein Gemisch

von neutralem Carbonat und Hydrat erklärten.Vgl. auch Mulder (1841 79 223), Schubarth (1841 82 195), Pelouze

(1842 83 388), Link

(1843 89 444), Barreswil (1852 126 299), Stein (1855 137 128)

und Weise (1873 208

436).

Das älteste Verfahren zur Herstellung von Bleiweiſs beruht auf der gleichzeitigen

Einwirkung von Essigsäure, Kohlensäure und Luft auf Blei. Bei dem sogen, holländischen Verfahren wird die Kohlensäure durch

Fäulniſs und Verwesung von Pferdemist, Lohe u. dgl. erzeugt; dasselbe ist in diesem

Journal bereits von Dall'armi (1824 14 328), Gentele (* 1837 63 197), Payen (1846 99 374), Pelouze (1850 116 138),

Poelmann (* 1853 127 186) und Lunge (1866 180 46) besprochen. Da bei diesem Verfahren

die Entwicklung der Kohlensäure kaum genau zu regeln ist, daher leicht

MiſsfärbungenBaker (1869 193 435)

erklärte die Rothfärbung des Bleiweiſs durch die Gegenwart von Silber, Bannow und Krämer

(1872 205 271), sowie Lorscheid (1873 207 217) durch

schlechten Gährproceſs (vgl. 1874 212 223. 1877

226 435). des Bleiweiſs auftreten,

der Essig völlig verloren geht, der Proceſs überdies sehr langsam verläuft, so ist

das sogen, deutsche Verfahren meist vorzuziehen.

Dieses Verfahren, welches das bekannte Kremserweiſs lieferte (das übrigens in dem

Orte Krems nie gemacht wurde), beruhte auf der Einwirkung von Gährungskohlensäure

und Essigdämpfen auf Bleiplatten, welche in warmen Zimmern aufgehängt waren; es

wurde von Serres (1824 14 321) und Gentele (* 1837 63 206) beschrieben. Abänderungen

dieses Verfahrens, welche namentlich in der Anwendung von Verbrennungskohlensäure

beruhen, wurden von Rebout (1828 32 120), Clark (1833 49 445), Richards (1840 77 288), Lothman (1847 106

155), Richardson (* 1849 112 204), Rodgers (1850 115 443), Brammer (1870 196 146) und Weise (1873 208

434) angegeben. Grüneberg (1861 162 395) läſst in einem

rotirenden Cylinder auf gekörntes Blei (vgl. 1822 7 474) Essigsäure, Kohlensäure und

Luft einwirken – ein Verfahren, welches noch heute mit bestem Erfolg angewendet

wird.

L. Brumlen in Eisenach (* D. R. P. Nr. 1074 vom 18.

August 1877 und Zusatz * Nr. 2466 vom 25. September 1877) hat dieses Verfahren dahin

abgeändert, daſs er einen Kasten a (Fig. 6 bis

9 Taf. 8) anwendet, welcher mit guſseisernen Zapfen auf den Böcken c ruht. Unter denselben befindet sich die

Vorgelegewelle d, welche durch Riemenscheiben e von irgend einem Motor betrieben wird und mittels der

Kurbel f und Lenkstange g

den Kasten in schaukelnde Bewegung versetzt, deren Endstellungen in Fig. 7

punktirt gezeichnet sind. Die Buffer h sollen die

Stöſse abschwächen.

Das Gebläse A (Fig. 8)

preſst nun Kohlensäure durch das mittels Dampfschlange o auf etwa 45 bis 50° erwärmte Gefäſs m und

dann durch einen die Verschraubungen n (Fig. 8) und

k (Fig. 7)

verbindenden Gummi schlauch und den Rohrstutzen i in

das Gefäſs a. Die Kohlensäure wird nun durch die

eingesetzten Bretter p gezwungen, den Kasten a in der Richtung der Pfeile zu durchstreichen; die

nicht absorbirte Kohlensäure entweicht durch das Rohr q

in ein Gefäſs mit basisch essigsaurem Blei. Der Kasten a ist durch zwei Deckel v verschlossen,

welche durch aufgenagelte Gummistreifen dicht schlieſsen und von den Schrauben w mit Handmuttern z

zugehalten werden.

Der Kasten a wird nun mit Bleidraht oder Bleifäden

beschickt, etwa bis zur Hälfte mit basischer Bleilösung gefüllt und mittels der

Deckel v möglichst luftdicht verschlossen. Jetzt wird

auf die erwärmte Kohlensäure durch den Stutzen i

geblasen und zugleich der Kasten a mittels des

Vorgeleges d geschaukelt. In der nach links geneigten

Stellung wird die eine Hälfte der Bleifädenfüllung von der basischen Bleilösung

nicht umspült sein und die Kohlensäure, das Kugelventil y hochhebend, auf der Oberfläche der Fäden sofort Bleiweiſs bilden,

während bei der entgegengesetzten, nach rechts geneigten Lage die andere Hälfte der

Bleifüllung durch die Kohlensäure Bleiweiſs bildet, welches bei der nächsten

Kippbewegung in der basischen Lösung schwebend bleibt, bis allmählich die ganze im

Kasten enthaltene Flüssigkeit neutral geworden ist. Die Bleilösung wird nun sammt

dem gebildeten Bleiweiſs abgelassen, um nach dem Absetzen von Neuem gebraucht zu

werden.

Statt dieses Apparates kann man auch einen hölzernen, luftdicht verschlieſsbaren

Kasten A (Fig. 10 bis

13 Taf. 8), von etwa 5 bis 6m Länge,

1,5 bis 2m Breite und 0m,3 Höhe anwenden, welcher auf einem hölzernen,

mit eisernen Zapfen versehenen Balken C ruht. Der

Kasten wird von der Riemenscheibe F (Fig. 12 und

13) und der Kurbel D durch die Stange f d in schaukelnde Bewegung versetzt. Die Bleilösung

wird durch das Rohr e eingelassen, bis sie die

Unterkante der eingesetzten Bretter g trifft, so daſs

die durch das Rohr b eintretende Kohlensäure die

Flüssigkeit durchstreichen muſs, bevor der Rest aus dem Rohr b1 entweichen kann. Nach Beendigung des

Processes wird die Flüssigkeit durch den Hahn h

abgelassen.

Die erforderliche basische Bleilösung wird in folgender Weise hergestellt: Man

übergieſst Bleidraht in Fässern von 600 bis 800l

Inhalt mit Essig, welcher

jedoch sofort wieder abgelassen wird, worauf unter starker Wärmeentwicklung eine

rasche Oxydation des Bleies eintritt. Wird nach Verlauf von 5 bis 6 Stunden der

Essig wieder aufgegossen, so löst dieser das gebildete Bleioxyd sofort auf und wird

dann als neutrale oder schon basische Bleilauge wieder abgelassen, damit die Luft

neuerdings Zutritt zum Blei bekommen und der Proceſs der Oxydation wieder vor sich

gehen kann.

Zur Herstellung des Bleidrahtes wird ein Topf, dessen Boden 0mm,5 groſse Löcher hat, so über einem mit Wasser

gefüllten Gefäſse aufgehängt, daſs zwischen dem durchlöcherten Boden und dem

Wasserspiegel ein Zwischenraum von etwa 2cm

verbleibt. Das rasch in das Sieb gegossene geschmolzene Blei läuft dann durch die

Löcher ins Wasser und bildet Draht oder Fäden, deren Dicke der Gröſse der Löcher

entspricht.

Ein solcher Apparat soll täglich 150 bis 250k

Bleiweiſs liefern.

Tafeln