| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 106 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wirkereimaschinen.

(Fortsetzung des Berichtes S. 452 Bd.

234.)

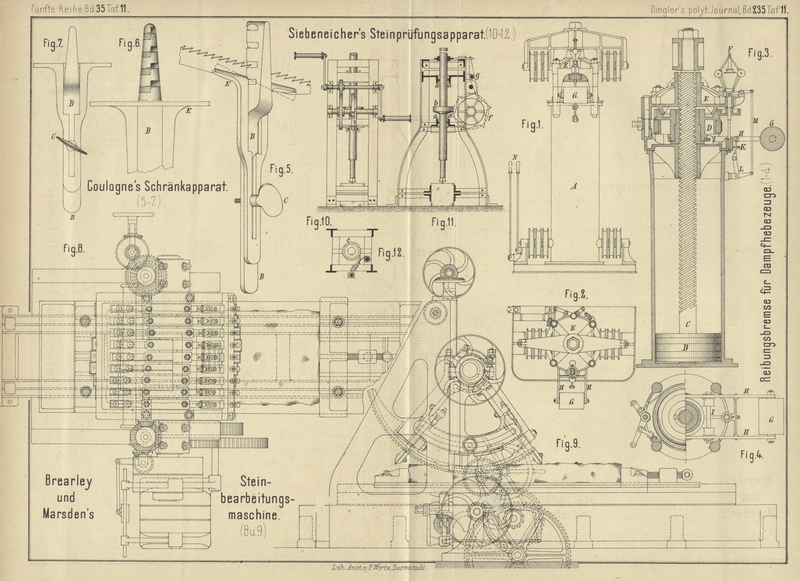

Mit Abbildungen auf Tafel 12.

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Der Apparat am Paget-Wirkstuhle zum

Egalisiren der tiefsten Platinenstellung von Gottl.

Hecker und Söhne in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 7005 vom 11. Januar 1879)

besteht in einer an der gewöhnlichen Einschlieſsschiene der Platinen drehbar

angebrachten zweiten Schiene, welche theils federnd, theils durch ihr eigenes

Gewicht dann auf die Platinen drückt, wenn kulirt worden ist. Durch diesen

gleichmäſsigen und elastischen Druck hält man die Platinen in gleicher Höhenlage, in

welcher sie auch alle gleich lange Schleifen bilden; auſserdem wird hierdurch ein

Verziehen der Schleifen gegen einander vermieden, welches sonst bei ungleicher

Stärke und Steifigkeit im Faden sicher eintritt und das schöne Aussehen der Waare

bedenklich stört. Die Einschlieſsschiene selbst zu dem Zwecke verwenden zu wollen,

ist schon früher versucht, aber wieder aufgegeben worden, wegen der Steifigkeit in

den Verbindungen und Bewegungen derselben, durch welche der Faden zu stark

angespannt wird.

Die Neuerungen am

flächen mechanischen Wirkstuhle von Aug.

Winkler in Oberfrohna bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 7726 vom 25. März 1879)

bestehen in einer solchen Anordnung der Nadelbarre, daſs dieselbe nicht nur vor- und

rückwärts, sondern auch auf- und abwärts beweglich ist und nicht nur beim

Vorschieben der Schleifen, Abschlagen der Maschen und Pressen der Nadeln, sondern

auch beim Einschlieſsen der Waare durch die Platinenreihe sich zu bewegen hat. Die

letztere bleibt dabei in horizontaler Richtung fest stehen. Zur Hervorbringung

dieser vielfachen Bewegungen enthält die Nadelbarre, nach hinten reichend, zwei

horizontale Arme, welche an zwei Stellen drehbar mit verticalen Trägern verbunden

sind; diese letzteren werden durch Hebel von der Triebwelle der Maschine entweder

hin- und hergeschoben, oder gehoben und gesenkt und setzen daraus die Wege der

Nadelreihe zur rechten Zeit zusammen.

Die Einrichtung flacher Wirkstühle zur

selbstthätigen Herstellung regulärer Petinetwaaren von C. G. Mossig in Siegmar, Sachsen (* D. R. P. Nr. 7735

vom 9. Mai 1879) ist wesentlich verschieden von der dem gleichen Zwecke dienenden

Petinetstuhl-Anordnung von Gränz (* 1879 232 124),

zunächst in so fern, als die Deckernadeln b zum Mindern

und die Musternadeln a in ein und derselben

Horizontalreihe liegen, nur an verschiedenen Schienen befestigt sind (vgl. Fig.

4 bis 6 Taf. 12).

Die Mustermaschine c reicht mit ihren Nadeln a über die Decker d mit

den Decknadeln b hinweg; an der vorderen Kante treffen

jedoch die Spitzen von a und b in einer Horizontalreihe zusammen (Fig. 6), und

wenn nun die Mindernadeln b an die Stelle einer

Musternadel gelangen und unter derselben fortgeschoben werden sollen, so bewirkt der

am Decker d verschiebbar angebrachte Winkel h (Fig. 4)

während des Aufdekens

ein Aufwärtsschieben dieser Musternadel, welche nun nicht mehr thätig ist, so daſs

das Mindern und Mustern nicht auf dieselben Nadeln trifft. Die Verschiebung der

Decker erfolgt in gewöhnlicher Weise durch Anstoſsen der Buffer f3 an d1, diejenige der

Musterschiene c aber durch ein Musterrad k, welches unter Vermittlung des Bolzens i und Armes c2 die Schiene c nach

links treibt, worauf die Feder c3 sie nach rechts zurück zieht. Die Herstellung

dieses Musterrades k durch Aufschrauben von Platten k1, k2 u.s.w. auf eine

glatte Scheibe k ist eine Neuheit in der Construction

dieser Eckräder. Man kann die Platten k1, k2 u.s.w. unter einander verwechseln und in

verschiedener Höhe gegen einander feststellen, damit aber vielfach verschiedene

Muster erreichen.

Der Mossig'sche Stuhl enthält zu seinem Antriebe 3

Wellen: die Triebwelle H, die Arbeitswelle K und die Minderwelle J,

und es treibt H entweder durch die Räder M, M1 auf K oder durch L, L1 auf J. Ist K in Umdrehung, so steht J

deshalb still, weil in dem Rade L1 einige Zähne fehlen und dasselbe durch Anstoſsen

von L2 auf n3 so gehalten wird,

daſs die Stelle der fehlenden Zähne über L sich

befindet. Mit der Klinke N1 schiebt die Antriebwelle H bei jeder

Umdrehung das Zählrad N um einen Zahn fort und dieses

rückt endlich mit dem Ansätze m den Hebel n nach links, also n3 von L2 hinweg und ebenso nimmt n4 das Rad M

aus der Kupplung M2

heraus. Da nun ferner eine Seite von L1 schwerer ist als die andere, so sinkt das Rad L1 sofort auf dieser

Seite herab, seine Zähne kommen nun mit denen von L in

Eingriff und dadurch wird jetzt die Minderwelle J

umgedreht, während K stillsteht. Die Welle J ist auch zugleich die Musterwelle; soll sie während

einer Umdrehung nur zur Musterbildung thätig sein, nicht aber mindern, so bleibt

eine auf den Hebeln g2

liegende Schiene g so dicht an den Hebeln FG, daſs sie ein Ausschwingen dieser Hebel, sowie der

Klinkhebel ED verhindert, also auch die Bufferstücke

f2

f3 nicht durch die Klinken C fortschieben

läſst. Bei anderer Deckeranordnung (z.B. derjenigen für französische Fuſsspitzen)

wird auf die Tragschiene der Decker ein Stab mit einer Erhöhung verschiebbar

aufgelegt und so verschoben, daſs seine Erhöhung die Klinke, welche den breiten

Decker bewegt, aushebt, so daſs letzterer stehen bleibt. In beiden Fällen wirken

allerdings die Deckernadeln während des Musterns auch mit, in so fern als sie die

Maschen von den Stuhlnadeln abheben; aber da sie nicht verschoben werden, so hängen

sie diese Maschen nicht seitlich fort, sondern wieder auf dieselben Stuhlnadeln.

Die Welle H trägt ferner das Excenter O1 mit der Klinke O2, welche das Zählrad

O bewegt; da nun jede Umdrehung für das Mustern in

dem Zwischenräume zwischen zwei Minderarbeiten nicht als Reihenzeit für die

letzteren gezählt werden darf, so zieht beim Verschieben von n nach links der Arm n1 mit n1

n2 den Arm s, welcher um p2 sich dreht, nach links aufwärts; dieser Arm hebt die Klinke O2 aus den Zähnen des

Rades O und verhindert die Drehung des letzteren

während der Zeit des Musterns. Soll aber dabei zugleich gemindert werden, so gelangt

der Ansatz p an O gegen

den Hebel p1, drückt

diesen und p2 mit s und n2

n1 nach links, also

auch n3 nach rechts; es

wird daher auch hierdurch die Welle K aus- und J eingerückt. Es kommt aber auch der Arm r nach rechts und verschiebt durch g2

g3 die Schiene g nach links so weit, daſs sie den Hebel FG in einen ihrer Ausschnitte eintreten läſst. Nun kann

dieser Hebel FG (Fig. 4) von

Jz und einer Feder bewegt werden und er kann auch

durch ED und C die Decker

verschieben. Mit Hilfe der Feder 8 kann man die Klinke

O2 für das

Reguliren des Minderns ein- oder ausrücken; ebenso ist es möglich, durch die Feder

l8 die Klinke l7 für das Musterrad

k auſser Thätigkeit zu setzen. Die Räder

Verbindungen zwischen den Wellen H, K und J gestatten, daſs zu dem Mindern oder Mustern doppelt

so viel Zeit aufgewendet wird wie zur Herstellung einer Maschenreihe. – Im Uebrigen

bezeichnen gleiche Buchstaben in den Figuren gleiche Theile.

Die Vorrichtung an

Wirkmaschinen zur Herstellung von Wickelfransen von Heinr. Spoer und Francke in Apolda (* D. R. P. Nr. 6278 vom 22. October

1878) ist ein am flachen Kettenstuhle angebrachter Fadenführerapparat zu folgendem

Zwecke: Die Kettenfäden werden oft in mehreren Lagen auf die Stuhlnadeln gebracht

und nicht zu neuen Maschen verarbeitet, sondern als blose Henkel oder sogen, blinde

Legungen zur alten Waare geschoben, mit welcher sie in der nächsten Maschenreihe von

den Nadeln ab und in die neuen Maschen hinein fallen, so daſs sie endlich als eine

Art Verzierung oder Ausputz auf der Waarenrückseite obenauf liegen. Man arbeitet nun

an Kettenstühlen auch Besatzstücke, Spitzenkanten oder auch Fransen und versieht

dieselben mit den soeben als Ausputz bezeichneten Fadenlagen, welche man durch

Umwickeln einer oder mehrerer Stuhlnadeln mit einem oder mehreren Kettenfäden

erhält. Mit der gewöhnlichen Kettenmaschine ist dieses Umwickeln in so fern

zeitraubend, als man zu jeder Legung die Maschine heben, seitlich verschieben und

senken muſs; zum Ersatze derselben hat man nun den obigen Apparat erfunden, welcher

aus so vielen rotirenden Fadenführern besteht, als man Wickel in der Breite des

Stuhles, irgend wie vertheilt, anbringen will. Die Führerröhrchen werden drehbar in

einer Lagerschiene gehalten; auf jedem ist ein Stirnrädchen angebracht und durch

dieses können alle Führer mittels einer auf ihnen lang hin geschobenen Zahnstange

gleichmäſsig umgedreht werden. Der von jedem Röhrchen ausgehende Führerarm ist so

weit abgebogen, daſs er bei der Drehung einen Kreis beschreibt, welcher je nach

Bedarf eine oder mehrere Stuhlnadeln umfaſst, so daſs er den Faden um dieselben

herumwickeln kann.

Ein Jacquardgetriebe für mechanische

Kettenwirkstühle von Ernst Saupe in Limbach (*

D. R. P. Nr. 7733 vom 29. April 1879) ist bestimmt zur Erfüllung derjenigen Zwecke,

für welche Löbel's Getriebe (* 1879 231 323) bereits

vielfach Anwendung findet. Die neue Saupe'sche

Anordnung zeigt eine gewisse Annäherung an das Handgetriebe; denn jeder

Maschinenriegel wird von einer Zahnstange erfaſst, welche von einem Stirnrädchen

nach links oder rechts verschoben werden kann, wie im Handgetriebe. Die gabelförmige

Verbindung zwischem dem Riegel und der Zahnstange gestattet das erforderliche Heben

und Senken der Maschine. Behufs der Drehung des Stirnrades ist dasselbe mit zwei

Klinkrädern verbunden, von denen die Zähne des einen entgegengesetzt gerichtet

stehen zu den Zähnen des anderen; auf das eine Rad wirkt eine Klinke oben und dreht

es links herum, und auf das andere eine solche unterhalb der Achse, durch welche es

rechts herum gedreht wird. Die beiden Klinken sind an Riegeln befestigt, welche

durch Federn stetig rückwärts gezogen, durch Vorsprünge einer Anzahl bewegter

Platten aber vorwärts gedrängt werden. Diese Platten stehen, vertical beweglich, in

einem Rahmen, welcher für jede Legung der Maschine von der Triebwelle aus eine

Bewegung gegen die Klinkriegel hin erhält; sie sind auſserdem einzeln mit den

Platinen einer Jacquardmaschine verbunden, durch welche sie entweder gehoben, oder

in ihrer tiefsten Stellung belassen werden. In dieser letzteren befinden sich alle

Vorsprünge der Platten unter den Klinkriegeln; hinter jedem Riegel stehen überdies

mehrere Platten, z.B. sechs, wenn der gröſste Ausschub der Maschine auf einmal 6

Nadeltheilungen betragen soll, und der Vorsprung der ersten Platte beträgt eine, der

der zweiten zwei u.s.f., endlich der der letzten 6 Nadeltheilungen Länge. Der

Ausschub des Rahmens mit allen Platten erfolgt immer auf die Länge von mindestens 6

Nadeltheilungen; ist während desselben für einen Riegel die letzte Platte mit dem

Vorsprunge 6 von der Jacquardmaschine empor gezogen worden, so steht sie dicht an

dem Riegel und schiebt ihn um 6 Nadeltheilungen nach links; er dreht dann das Klink-

und Stirnrad und verschiebt hierdurch endlich die Kettenmaschine ebenfalls um 6

Nadeln. Während dieser Zeit darf natürlich die andere Klinke desselben Getriebes gar

nicht wirken, für sie müssen alle Regulirungsplatten unten stehen bleiben. Hätte man

für einen Riegel die Platte mit dem Zweinadelvorsprunge gehoben, so würde dieselbe

erst auf die Länge von 4 Nadeltheilungen leer gehen und dann noch ihren Klinkriegel

und ihre Kettenmaschine um 2 Nadeln seitlich fortbewegen. Es ist also in der That

möglich, je nach der Hebung der Platinen in der Jacquardmaschine die Kettenmaschinen

um beliebig viele Nadeln hin und her zu rücken.

Damit man die Jacquardmaschine auch zum Verschieben der Excenter auf der Triebwelle

(z.B. für das zeitweilige Ausrücken der Nadelpresse) verwenden kann, so ist von Saupe noch folgender Zwischenapparat angegeben worden:

Ein an seinem unteren Ende drehbarer Hebel ist oben mit derjenigen Zugstange

verbunden, welche die Ausrückgabeln für die Excenter trägt. Dicht hinter dem Hebel

hängt eine Stange herab, welche von der Trieb welle bei jeder Maschenreihe einmal

gehoben und gesenkt wird; dieselbe trägt ein leicht nach rechts und links sich

wendendes, keilförmiges Stück, dessen zwei seitliche Arme durch Schnuren mit zwei

Platinen der Jacquardmaschine verbunden sind. Dicht über der tiefsten Stellung

dieses Stückes trägt der erstgenannte Hebel eine Rolle, gegen welche der Keil beim

Aufsteigen entweder

links oder rechts antrifft. Liegt z.B. das Keilstück nach rechts gewendet, so trifft

es die Rolle, auch an der rechten Seite und schiebt sie nach links; dadurch rückt

aber die Zugstange mit den Excentern auch nach links. Wird dagegen durch die

Platinen der Jacquardmaschine das Keilstück nach links gezogen, so trifft es die

Rolle links und verschiebt sie und die Excenter wieder nach rechts.

Neuerungen an

Rundwirkstühlen zur Herstellung gemusterter Ränderwaare von Oscar Webendörfer in Kappel bei Chemnitz (* D. R. P.

Nr. 7534 vom 20. August 1878) betreffen den von Hine,

Mundella und Comp. in Nottingham zuerst angegebenen englischen

Rundränderstuhl mit Zungennadeln, welcher seit 20 Jahren bereits in der Wirkerei

verwendet wird. Die Neuheiten bestehen in den Vorrichtungen zur Bewegung der unteren

oder Stuhlnadeln, deren Führungsbleche einzeln von schwingenden Hebeln erfaſst und

dadurch gehoben und gesenkt werden, daſs man beide Arme der horizontalen Hebel

abwechselnd von besonderen keilförmigen Stücken des Gestelles herabdrücken läſst.

Die Verwendung dieser Hebel zu demselben Zwecke kommt indeſs schon an der Dalton'schen RundstrickmaschineVgl. Dr. Herm. Grothe: Die

Familien-Strickmaschine, Preisarbeit in den Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des Gewerbefleiſses,

1879 S. 172 Fig. 46. vor; auch in dieser werden die vertical

stehenden Zungennadeln durch horizontale Hebel gehoben und gesenkt, deren äuſsere

Enden allerdings allein in der Nuth eines feststehenden Cylinders sich führen.

Eine andere und wohl wichtigere Neuheit für den vorliegenden Fall

bilden Musterräder-Paare, welche zur Bewegung der oberen oder Maschinennadeln

benutzt werden. Die Maschinennadeln sind, wie gewöhnlich, in Führungsbleche

eingelöthet, welche wie zweiarmige Hebel am Maschinengestell hängen. Die Musterräder

drücken nun seitlich an die Hebel, und zwar das eine über und das andere unter dem

Drehbolzen derselben; beide haben am Umfange Zähne und Lücken derart vertheilt, daſs

einem Zahne des einen Rades eine Lücke im anderen entspricht und umgekehrt, so daſs

sie die Maschinennadeln entweder hinaus schieben, oder herein ziehen und zur

Maschenbildung veranlassen oder nicht. Wenn die Stuhl- und die Maschinennadeln

gleichmäſsig mit einander arbeiten, so entsteht Randwaare; wenn aber die

Maschinennadeln nicht mit arbeiten, so liefern die Stuhlnadeln allein glatte Waare,

welche endlich, sobald wieder beide Reihen thätig sind, zum Doppelrande umgebogen

wird. Die vorhandenen Neuerungen gestatten das Ein- und Ausrücken einzelner

Maschinennadeln in derselben Reihe, so daſs die Ränderreihen von einzelnen

Doppelrandstücken unterbrochen werden, welche bei Verwendung verschieden farbiger

Fäden in mehreren Systemen des Stuhles Farbmuster ergeben. Dieselben sind jedoch

keineswegs als Preſsmuster aufzufassen, da die Fadenverbindung keinerlei Henkel und

Doppelmaschen zeigt, und die Musterräder sind auch nicht mit den Preſsrädern zu

verwechseln.

Zur Herstellung von

lang gestreifter Waare auf der Lamb'schen Strickmaschine ist von Jos. Balster in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 6311 vom 25.

October 1878) ein Fadenführerapparat construirt worden,

welcher an einem über den Nadelbetten hängenden Rahmen so viele Fadenführer trägt,

als die Waare Langstreifen erhalten soll. Jeder Führer besteht aus einer

Blechschiene, welche oben mit einem Langloche über einen Bolzen der Tragschiene

geschoben ist und unten ein kurzes Führerröhrchen trägt; er kann in Richtung der

Nadelreihe hin und her schwingen, wenn der auf der Schloſsplatte befestigte

Mitnehmer gegen einen seitlich von ihm abstehenden Zapfen anstöſst. Dieser Mitnehmer

stellt sich schief gegen den Zapfen, während er ihn fortstöſst, und gleitet dann

über ihn hinweg, wenn der Weg des Fadenführers durch Anstoſsen an einen Stift der

Rahmenschiene begrenzt wird. Der federnd nach oben ausweichende Mitnehmer springt

über den ersten Führer hinweg und schlägt an den zweiten an, der nun von ihm mit

fortgenommen wird u.s.f., bis alle Führer der Reihe nach die vorgeschriebenen Wege

durchlaufen haben. Die

Fadenführerbleche hängen deshalb mit Langlöchern auf den Bolzen ihrer Tragschiene,

damit sie am Ende ihres Hubes, also in schiefer Lage, noch bis herab auf die

Nadelreihe reichen. Zur Herstellung carrirter Waare wird ein Versetzen des ganzen

Rahmens um die Streifenbreite dadurch ermöglicht, daſs man diesen Rahmen in den zwei

feststehenden seitlichen Säulen verschieben kann.

Der Apparat zum Offenstricken an der

Lamb'schen Strickmaschine von Claes und

Flentje in Mühlhausen, Thüringen (* D. R. P. Nr. 6288 vom 10. December

1878) zeigt eine neue Ausführung der Möglichkeit, die Schloſsverstellung an der

Strickmaschine so vorzunehmen, daſs man glatte Waare nicht rund geschlossen, sondern

einseitig offen arbeiten kann. Es ist zu dem Zwecke erforderlich, daſs nach einem

Doppelhube des Schlittens die Regulirungsschieber für die Schlösser nicht verstellt

werden, während sie beim nächsten Doppelhube in eine andere Stellung kommen müssen,

daſs also die Seitenriegel der Maschine bei einer Rundreihe auſsen und bei der

nächsten innen stehen. Nach obiger Einrichtung stöſst nun der Schieber, welcher die

Stellung des unteren Schloſsdreieckes regulirt, nicht direct an die Seitenriegel,

sondern er ist mit einer Zahnstange verbunden, welche durch ein Stirnrädchen eine

zweite Zahnstange treibt. Beide im Schlitten der Maschine eingelagerte Zahnstangen

bilden nun die Regulirungsschieber, welche auf der einen Seite abwechselnd bei einer

Umdrehung an Bufferstücke anstoſsen und bei der nächsten theils über dieselben hin,

theils durch Oeffnungen in ihnen hindurch geschoben werden können. Die Bufferstücke

werden gehoben und gesenkt durch Führung auf den excentrischen Zapfen einer

Vorgelegewelle, welche von der Kurbelwelle ihre Umdrehungen erhält und halb so

schnell läuft wie diese. Stöſst nun eine Zahnstange an die Buffer an, so erfolgt

eine Verschiebung des Schloſsdreieckes; die gewöhnlichen vier Seitenriegel müssen

herausgeschoben sein, damit durch sie nicht eine Veränderung in der Stellung des

Schlosses veranlaſst wird. Für Herstellung anderer als der halboffenen Waare drückt

man die Buffer so tief hinab, daſs sie die Zahnstangen nicht erreichen, und erhält

sie in dieser Lage durch eingehängte Haken.

Neuerungen an der Lamb'schen Strickmaschine von Laue und Timaeus in Löbtau bei Dresden (* D. R. P. Nr.

7785 vom 6. April 1879) betreffen zunächst den Betrieb der Maschine durch

Elementarkraft und zeigen darin ein neues Mittel zur Umsetzung der stetig drehenden

Bewegung einer Antriebwelle in die hin- und hergehende Bewegung des Schlittens. Der

letztere trägt an beiden Seiten eine Zahnstange und in jede derselben greift ein

Stirnrad. Die Welle eines jeden Stirnrades trägt am anderen Ende ein Kegelrad und

beide Räder greifen, einander gegenüber stehend, in ein doppelt so groſses Kegelrad,

welches aber nur auf seinem halben Umfange Zähne enthält und auf der anderen Hälfte

glatt ist. Dieses groſse Rad steckt fest an der Antriebwelle, welche gleichförmig

von irgend einer Transmission umgedreht wird; es treibt durch seinen halben gezahnten Umfang

immer nur eins der beiden Kegelräder und schiebt somit den Schlitten abwechselnd hin

und her. Auf dem Fuſsgestell der Maschine ruht zunächst ein Rahmen, welcher die

Nadelplatten trägt und in dessen Nuthen der Schlitten sich führt; letzterer besteht

deshalb nicht aus einem Guſsstücke, wie gewöhnlich, sondern aus zwei Langschiebern,

welche an den kurzen Querseiten zusammengeschraubt sind. Der Schlitten trägt auch

nicht selbst die Schloſsplatten mit den Schlössern, sondern dieselben verschieben

sich in besonderen Nuthenschienen auf den Nadelplatten und werden durch Mitnehmer

vom Schlitten seitlich mit verschoben.

Weiter finden sich im vorliegenden Falle die sonst schon bekannten kurzen Nadeln mit

darunter liegenden Hilfsnadeln oder Hebebolzen verwendet, und die Schlösser sind so

eingerichtet, daſs das untere Dreieck eines jeden die Hebebolzen und durch sie die

Nadeln empor schiebt, worauf die oberen Dreiecke direct die Nadeln erfassen,

herabziehen und durch sie wieder die Hebebolzen hinabschieben. Die Führungsplatten

der Nadeln und der Hebebolzen sind aber getrennt von einander und man kann diejenige

der letzteren gegen die der Nadeln verschieben und dadurch Muster in der Waare

erzielen. Wegen dieses Verschiebens der Platten ist es durchaus erforderlich, die

Hebebolzen sicher aus den Nuthen des Nadelbettes hinab zu schieben und man läſst

deshalb diese Bewegung nicht blos von den abwärts gehenden Nadeln besorgen, sondern

hat neben dem unteren Dreiecke noch zwei kleine Dreiecke angebracht, welche die

Hilfsnadeln direct erfassen und unter die Nadelplatte hinab ziehen. Die obere

Führungsrinne der Schloſsplatte ist zugleich dazu bestimmt, etwaiges Schmieröl vom

Nadelbett in sich aufzunehmen und abzuleiten. Endlich enthält die Maschine noch

einen Ringelapparat, welcher Ringelwaare mit zwei Fäden so herstellt, daſs der nicht

arbeitende Faden bei jeder Reihe auf die Innenseite der rund geschlossenen Waare

gebracht wird. Das Spulengestell ist an der linken Seite der Maschine angebracht und

trägt die beiden Spulen so angeordnet, daſs sie vor Beginn einer neuen Rundreihe

durch den ersten Schlittenausschub einmal um einander herumgedreht werden, so daſs

der arbeitende Faden sich über den nicht arbeitenden nach einwärts überlegt. Die

Verstellung der Fadenführer zum Wechseln der Fäden ist mit der Hand, durch einen

besonderen Ausschub des Schlittens, zu besorgen.

G. W.

Tafeln