| Titel: | H. Rietschel's selbstregulirender Luftbefeuchtungsapparat. Patent Rietschel und Henneberg in Dresden. |

| Autor: | H. F. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 113 |

| Download: | XML |

H. Rietschel's selbstregulirender Luftbefeuchtungsapparat. Patent

Rietschel und Henneberg in Dresden.

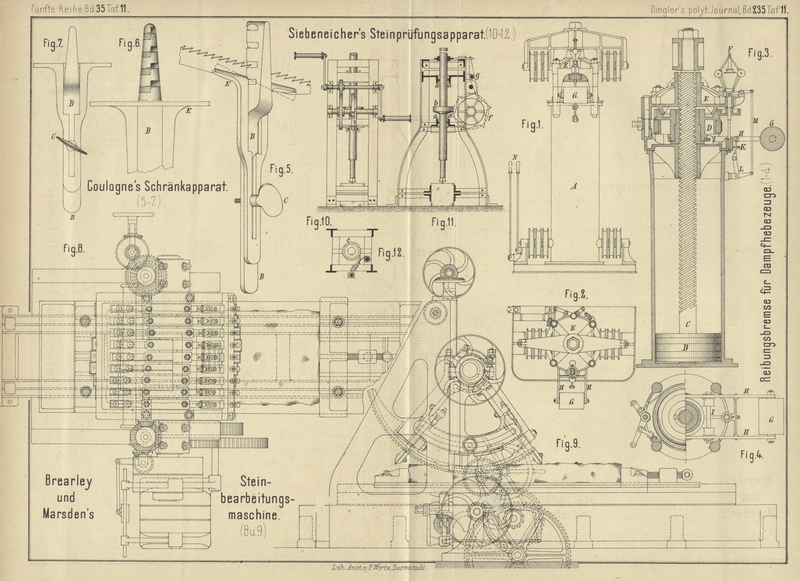

Mit Abbildungen auf Tafel 12.

Rietschel u. Henneberg's selbstregulirender

Luftbefeuchtungsapparat.

Nach einer Zuschrift der Erfinder entspricht das S. 71 Bd. 234 (nach der

Patentschrift Nr. 4852) besprochene Instrument nicht mehr den Formen, welche der

Luftbefeuchtungsapparat nunmehr seit über ein Jahr erhalten hat und wofür ein

Zusatzpatent (vgl. D. R. P. Anmeldung Nr. 9052 vom 30. Mai 1879) angekündigt ist.

Berichterstatter entnimmt einem gedruckten Rundschreiben nachfolgende Darstellung

des Apparates und bemerkt vorab, daſs das Instrument in dieser neuen Form – im

Gegensatze zu der früher erläuterten Gestalt – wohl geeignet ist, Vertrauen zu

erwecken.

Der „hygroskopische Schlüssel“ ist in Fig. 7 und

8 Taf. 12 in Ansicht und senkrechtem Durchschnitt gezeichnet. Zwei Haare

i und i1 sind mit beiden Enden an den Bolzen p und p1 die in Hebeln h und

h1 stecken,

befestigt. Diese Hebel drehen sich um am Böckchen a

befestigte Zapfen; ihre Gewichte sind so vertheilt, daſs die in Bezug auf Fig.

7 rechts liegende Seite des Hebels h nach

oben, die gleichliegende Seite des Hebels h1 dagegen nach unten sich zu drehen bestrebt ist. In

den Schleifen der Haare i und i1 ruhen die an gemeinschaftlicher Stange

befestigten Röllchen g, g1. Sie werden unter Vermittlung dieser Stange durch Arme k, welche an der Rückwand des Apparates gelagert sind,

geführt, so daſs sie durch die Spannung der Haare gehoben werden können, ohne dabei

in Schwankungen zu gerathen. Die Stange gg1 ruht auf einer unrunden Scheibe d.

Sobald nun die Haare i und i1 durch Austrocknen sich verkürzen, so

wird zunächst, da die Röllchen g und g1 etwas schwerer sind

als die auf die Bolzen p und p1 bezogenen Belastungen der Hebel h und h1, eine Drehung der Hebel erfolgen, bis die Enden

derselben, die Punkte t und t1, sich berühren, wodurch, da sie mit den

Polen einer Batterie verbunden sind, der Batteriestrom geschlossen wird. Verkürzen

sich die Haare i und i1 noch mehr, so werden die Röllchen g und g1 ohne Schwierigkeit gehoben; es kann also eine

Ueberspannung der Haare nicht eintreten. Durch Drehen der unrunden Scheibe d, also durch Erhöhen oder Senken des Stützpunktes der

Röllchen g und g1 vermag man die Berührung der Punkte t und t1 früher oder später herbeizuführen; ein mit d verbundener Zeiger n

vermittelt das Erkennen der Lage der unrunden Scheibe d

an dem Gradbogen s. Man vermag hiernach den

hygroskopischen Schlüssel auf den gewünschten Feuchtigkeitszustand

einzustellen.Bei einer neueren Construction des hygroskopischen Schlüssels wird die

schwierig herzustellende unrunde Scheibe d

durch ein nach Maſsgabe der Drehung des Zeigers n sich senkrecht auf- oder abwärts bewegendes Gleitstück

ersetzt.

Zur Prüfung der Thätigkeit dieses hygroskopischen Schlüssels ist ein gewöhnliches

Saussure'sches Hygrometer mit ihm verbunden. Dasselbe besteht aus dem Haar i2, welches an der

Schraube q und unten an einer Rolle befestigt ist; mit

der Achse dieser Rolle dreht sich ein Zeiger n1 über dem Gradbogen s1. Das kleine Gegengewicht e hängt an einem Faden, welcher auf eine neben der

Rolle des Haares i2

befestigten Rolle gewickelt ist und dem Haar i2 eine gleichmäſsige Spannung gibt.

Die Klemmschrauben b dienen zum Anschluſs der

Leitungsdrähte.

In die Leitung ist das „elektromagnetische Ventil“ (Fig. 9 und

10 Taf. 12) eingeschaltet, und zwar endet der eine Draht vom

„hygroskopischen Schlüssel“ in der Klemmschraube k, der eine Batteriedraht in der Klemmschraube k1. Zwischen beiden Klemmschrauben

befindet sich der Elektromagnet E, welcher bei Schluſs

des Stromes den Anker A niederzieht; dieser ist an dem

Hebel H befestigt, gegen welchen die Schraubenfeder R von unten wirkt. In dem äuſsersten Ende des Hebels

H befindet sich die Schraube D, welche bei genügender Senkung des Hebels H nicht allein auf das obere Ende der Ventilstange S stöſst, sondern diese auch niederdrückt. An der

Stange S befinden sich zwei Ventile v und v1; bei Senkung derselben schlieſst sich v, während v1, geöffnet wird. Alsdann strömt durch das Rohr w zugeleitetes Wasser, nachdem dasselbe die Filter B durchflössen hat, in den Hohlraum J des Ventilgehäuses, von wo dasselbe durch die

Oeffnung o zu dem Wasserzerstäuber Fig. 11

gelangt. Man kann ebenso gut Dampf mittels dieses Ventiles zulassen. Durch die

Anfeuchtung der Luft dehnen sich die Haare i und i1 des

„Schlüssels“, es wird der elektrische Strom unterbrochen und der Anker

bezieh. der Hebel H durch die Feder R wieder gehoben. Vermöge des auf die Unterseite des

Ventiles v1 wirkenden

Wasser- (oder Dampf-) Druckes wird dieses geschlossen, dagegen v geöffnet. Das etwa überschüssige Wasser flieſst

alsdann durch das Rohr I und das Becken G ab.

Das Wasserrohr, welches einerseits bei o (Fig.

9 und 10) in dem

Ventilgehäuse mündet, endigt andererseits in dem Zerstäuber Fig. 11. An

diesem befindet sich eine Düse N, aus welcher das

Wasser in feinem Strahl mit solcher Geschwindigkeit ausströmt, daſs dasselbe gegen

den Teller p prallt und von diesem zerstäubt wird.

H. F.

Tafeln