| Titel: | Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 127 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen in der

Zuckerfabrikation.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 234 S.

378.)

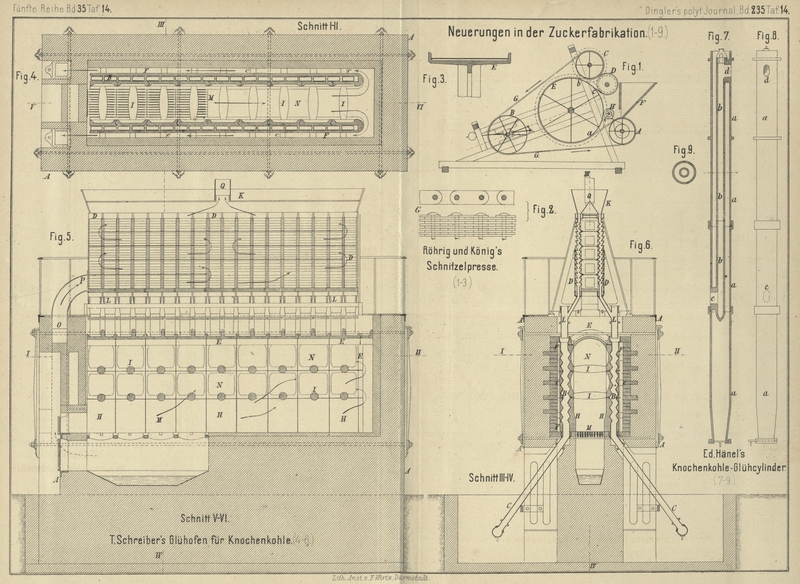

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation.

Die in Fig. 1 bis

3 Taf. 14 angedeutete Presse für ausgelaugte

Rübenschnitzel oder ähnliche Stoffe von Röhrig und

König in Sudenburg-Magdeburg (* D. R. P. Nr. 6511 vom 19. Januar 1879)

besteht aus einer Anzahl Trommeln A, B, C und E, über welche eine Stabkette ohne Ende G gezogen, von der ein Theil in Fig. 2

dargestellt ist. Die gröſste der Trommeln (E) ist an

ihrem ganzen Umfange siebartig durchlöchert (vgl. Fig. 3). Die

auszupressenden Stoffe werden nun auf beliebige Weise dem Rumpfe F zugeführt, von der Zuführungswalze H ergriffen und zwischen Stabkette G und Trommel E geführt.

Da nun sämmtliche Trommeln von der obersten (C) aus

durch die Stabkette selbst in Umdrehung gesetzt werden, so bewegt sich diese Masse

zwischen Kette und durchlöcherter Trommel von a bis b, wobei sie die Flüssigkeit abgibt, und wird bei c durch einen Abstreicher von der Trommel E abgekratzt und mittels der Schnecke D nach der Seite hin entfernt, so daſs also das Pressen

ununterbrochen erfolgt.

Glühofen für Knochenkohle von T. Schreiber in Paris (* D. R. P. Nr. 1774 vom 6. November 1877). Umgeben

von der äuſseren Mauer A (Fig. 4 bis

6 Taf. 14) stehen zu beiden Seiten der Feuerung M gewellte Retorten B aus Guſseisen, welche

unten in eine Reihe halbflacher Röhren C endigen, die

zur Abkühlung der geglühten Knochenkohle dienen. Die Retorten sind zur

gleichmäſsigeren Vertheilung der Wärme mit über einander gestellten Platten aus

feuerfestem Thon bekleidet, während die Wölbung E den

Feuerraum nach oben abschlieſst. Auch die Fläche hinter den Retorten ist völlig mit

feuerfesten Platten F ausgekleidet, welche durch kleine

Zapfen c gehalten werden. Der untere Theil der

Schutzplatten H, welcher vom Feuer direct getroffen

wird, ist mit Nuth und Feder versehen, um ein Verbiegen derselben bei wechselnder

Temperatur zu erschweren; auſserdem sind die Mantelplatten durch die Querriegel I versteift.

Die in den Trichter K eingefüllte Kohle fällt zunächst

in den Trockenapparat D, um von dort durch die

doppelten Knieröhren L nach den Retorten B zu gelangen. Nach dem Ausglühen kommt sie zu den

Cylindern C, woselbst sie gekühlt wird und dann fertig

für die Filter ist.

In dem Ofen M befindet sich ein Kokesfeuer, dessen

Flamme sich in dem ganzen Feuerraume N verbreitet, um

sich alsdann in der Richtung der Pfeile nach hinten zu ziehen, woselbst sie sich in

zwei Theile theilt und hinter den Schutzplatten F

herstreicht. Hierauf vereinigen sich beide Ströme an der Vorderseite bei O und gelangen durch das Knie P nach dem

Trockner, um endlich durch den Schornstein Q zu

entweichen.

Nach einer Mittheilung von Vivien in der Zeitschrift des

Vereines für Rübenzuckerindustrie, 1878 S. 666 ist die mittels dieses Ofens

erreichte regelmäſsige Wiederbelebung der Knochenkohle namentlich durch die Art der

Entleerung der geglühten Kohle bedingt. Wird nämlich der Sammelcylinder einer

Kühlröhre C so gedreht, daſs seine Oeffnung der

letzteren zugekehrt ist, so sinkt die ganze Kohlensäule nieder und wird in Folge der

Wellenform der Röhren nach rechts und links geworfen, trifft hierbei auf die

verschiedenen geneigten Flächen der Glüh- und Darrröhren und wird also bei jeder

Entleerung vollkommen gemischt, indem die äuſseren Schichten nach der Mitte, die

mittleren nach auſsen kommen. Während des ganzen Weges von oben nach unten

wiederholt sich dies etwa 40 Mal.

In der Fabrik von Ogez und Comp. in

Bertaucourt-Epoudon beträgt die Temperatur im Fülltrichter 40 bis 52° und verliert

hier die Kohle bereits 15 Procent des vorhandenen Wassers. Im unteren Theile der

Darre vor dem Eintritt in die Glühröhren bei L ist die

Kohle 92 bis 93° warm und enthält nur noch 19 Proc. Feuchtigkeit. In den Glühröhren

war 1m,1 von der oberen Oeffnung eine Temperatur

von 454°, 0m,3 tiefer von 476°, bei der die

organischen Stoffe zwar verkohlen, die Kohle aber nicht sintert. Die geglühte Kohle

hatte folgende Zusammensetzung:

Wiederbelebt

Neue Kohle

Wasser

2,000

5,240

Kohlenstoff

6,818

8,538

Kohlensaurer Kalk

8,460

6,960

Phosphorsaurer Kalk u.s.w.

82,722

79,262

––––––––

––––––––

100,000

100,000

Lösliche organische Stoffe

0,032

0,066

„ unorganische Stoffe

0,090

0,364.

Zum Vergleich ist die Zusammensetzung der in derselben Fabrik

verwendeten neuen Kohle daneben gestellt; 100 Th. derselben nahmen 1,092 Th. Kalk

und 0,889 Th. Salze auf, ferner 3,91 Proc. Farbstoffe mehr als die wiederbelebte,

welche auſserdem 1k,642 Kalk und 0k,8 Salze aufnahm. Da diese Kohle bereits 20 Mal

verwendet war, so hat sie ihre Eigenschaften bei dieser Behandlung somit recht gut

bewahrt.

Zum weiteren Vergleich wurde ein Filter mit neuer, ein anderes mit

dieser wiederbelebten Kohle gefüllt, dann gleichzeitig über beide Dicksaft

geschickt. Die nach 3½ Stunden entnommenen Saftproben hatten folgende

Zusammensetzung vor (I) und nach der Filtration (II):

Gebraucht

Neue Kohle

I

II

I

II

Schwere

20,62° B.

18,35° B.

20,75° B.

19,00° B.

Alkalität in 1l, als Kalk berechnet

0,660

0,500

0,660

0,600

1hl

enthielt

k

k

k

k

Zucker

38,102

33,380

38,102

34,955

Glycose

0,060

0,050

0,060

0,050

Asche

2,088

1,809

2,106

1,881

Organische Stoffe

2,740

2,079

2,992

1,996

Wasser

73,710

77,363

73,540

76,318

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Reinheit

88,62

89,65

88,07

89,90

Salzverhältniſs

18,14

18,45

18,09

18,59.

Knochenkohle-Glühcylinder mit innerem

Heizrohr von Ed. Hänel in Sudenburg-Magdeburg

(* D. R. P. Nr. 6446 vom 8. December 1878). Zum gleichmäſsigen Ausglühen der

Knochenkohle sollen die in gewöhnlicher Weise in einem Ofen aufgestellten

Glühcylinder a, wie

Fig.

7 bis 9 Taf. 14

zeigen, mit einem inneren Heizcylinder b versehen

werden. Die etwa in der Höhe der Mündung desselben e

eintreffenden Heizgase treten theils in diese untere Oeffnung ein, um aus der oberen

d wieder zu entweichen, theils umspülen sie den

Cylinder von auſsen. Die oben eingefüllten Knochenkohlen rutschen in dem

ringförmigen Zwischenräume zwischen a und b herunter in dem Maſse, als die im unteren Theile des

Cylinders a bereits gekühlten Kohlen abgelassen

werden.

Ueber die Wirkung der Knochenkohle.Zeitschrift des Vereines für

Rübenzuckerindustrie, 1878 S. 118 und 711. 1879 S. 658 und 815. Neue Zeitschrift für Rübenzuckerindustrie, 1879

S. 68. Bekanntlich zeigte zuerst Kehls (1793), daſs Knochenkohle aus Flüssigkeiten Farbstoffe anzieht. Mit

der Frage, wie dies geschieht, beschäftigten sich bereits Payen (1822 9 206), Graham (1831 40 443) Dubrunfaut (1849 118 45), Chevallier (1845 99 129) u.a. F. Avril zeigt

nun, daſs die neue ungebrauchte Knochenkohle sowohl, als auch die in einer

Zuckerfabrik gebrauchte, fast gleich groſse Absorptionskraft für Barytsalze

besitzen, daſs aber beide durch ihre ungleiche chemische Zusammensetzung

verschiedenartige Wirkungen auf die Salze ausüben. Bei Einwirkung der kalkreicheren

gebrauchten tritt dieser Kalkgehalt in chemische Reaction, während der Vorgang bei

der Absorption durch die frische kalkärmere Kohle mehr physikalischer Natur ist.

Strontiumverbindungen werden durch frische Knochenkohle noch leichter aufgenommen

als die entsprechenden Bariumsalze. Auf die Verbindungen des Eisens, Kupfers, Chroms

und Aluminiums äuſserte die neue Knochenkohle einen noch gröſseren Einfluſs als auf

die eben erwähnten, hauptsächlich dadurch, daſs sie für diese Salze nicht blos eine

bedeutende absorbirende Kraft besitzt, sondern auch die Fähigkeit hat, dieselben

energisch zu zersetzen, wobei ein Theil der Säure frei in der Lösung zurückbleibt;

zugleich geht hieraus weiter hervor, daſs die Absorptionskraft der Knochenkohle für

die Metalloxyde gröſser ist als für die Säuren und besonders für Salzsäure. Versuche

mit weiſs gebrannter Knochenkohle zeigten, daſs diese Absorption der Salze

namentlich durch den Kohlenstoff bedingt ist, daſs somit diese Zersetzungen zum

gröſsten Theil durch eine physikalische Wirkung, welche die Knochenkohle durch ihre

Porosität und hauptsächlich durch ihren fein vertheilten Kohlenstoff ausübt,

hervorgerufen werden.

F. Barbet meint ebenfalls, daſs die Wirkung der

Knochenkohle wesentlich physikalisch sei. Er kommt dann zu folgenden praktischen

Schlüssen: 1) Es ist vortheilhafter, die Knochenkohle bei Syrupen als bei Säften

anzuwenden. – 2) In dem Maſse, als die Knochenkohle auf ein reineres Product

einwirkt, ist die Reinigung geringer. Jedoch scheint die Knochenkohle fast ohne

Wirkung auf die Salze der Nachproducte zu sein; das Verhältniſs ist nur für die

Zuckersäfte des ersten Productes zutreffend. – 3) In stärkeren Mengen angewendet, bewirkt die

Knochenkohle verhältniſsmäſsig eine geringere Reinigung als bei schwächeren Dosen. –

4) Neue Knochenkohle ist nicht zu verwenden, bevor sie mit warmem, Säure haltigem

Wasser gewaschen ist. – 5) Feine Knochenkohle, durch Säure ihres gesammten Gehaltes

an kohlensaurem Kalk beraubt, ist weit wirksamer als die normale Kohle.

Nach Reinecke verhalten sich die

Geldwerthe gleicher Gewichte zweier Kohlen wie die Entfärbungskraft derselben

Gewichtsmengen und umgekehrt wie die Gewichte gleicher Volumen. Ausnahmen zeigen

sich nur dann, wenn das Knochenschrot zu viel Leim enthielt, welcher beim Glühen die

Poren der Kohlen verstopfte. Nachfolgende Versuchsresultate wurden mit 50g Kohle bei 5mm

Körnung erhalten und wurde die Entfärbungskraft einer Normalkohle gleich 100

gesetzt:

Herkunft der Kohle

Entfärbungs-vermögen

100ccwiegen

Normalkohle in Waghäusel gebrannt

100 Proc.

53g

Heufeld

106

51

Kühling und Klingenberg

104

52

Wohlgemuth

96

55

Ritzmann

94

56

St. Avold

91

57

Davis und Klein

80

65

Schweikart

73

74

Kohle der Raffinerie zu Waghäusel

74

71

Kohle der Actien-Zuckerfabrik Gandersheim

60

90

Alte Kohle von Gemünd

56

92

Kohle der Rohzuckerfabrik zu Waghäusel

51

107

R. Stutzer zeigt, daſs der

Wassergehalt der neuen Knochenkohle nur dann richtig bestimmt wird, wenn eine

möglichst groſse Probe grob gepulvert und gut gemischt und erst von dieser die für

die Analyse bestimmte Menge genommen wird. Der Wassergehalt der einzelnen Stücke

einer und derselben Probe schwankte z.B. zwischen 3 und 14 Proc.

Tafeln