| Titel: | Ueber die Herstellung von Celludoïd. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 203 |

| Download: | XML |

Ueber die Herstellung von Celludoïd.

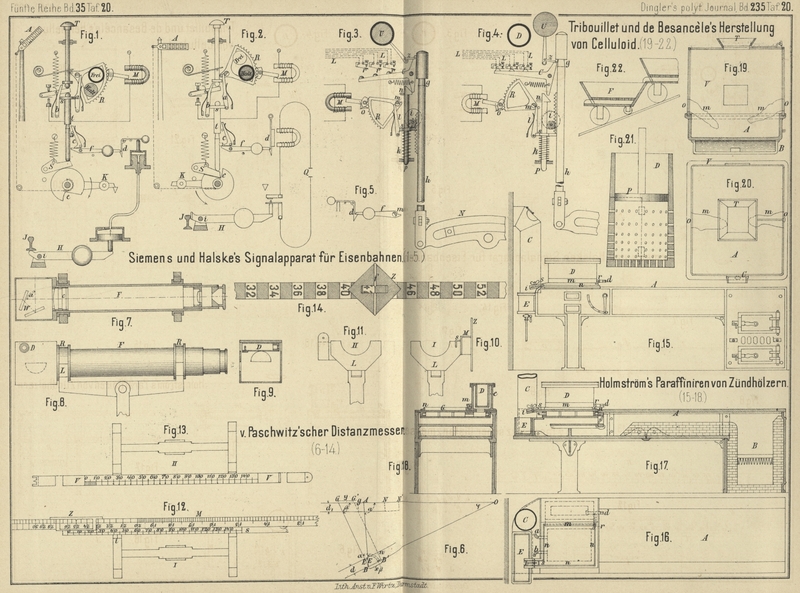

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Ueber die Herstellung von Celluloïd.

Zur Herstellung der Nitrocellulose-Kamphermasse, genannt Celluloïd, werden nach dem

Vorschlage von V. Tribouillet und L. A. de Besancèle in Paris (* D. R. P. Nr. 6828 vom 7.

Januar 1879) die Rohstoffe (Papier, Baumwolle, Leinen, Hanf, weiſse Holzsorten u.

dgl.) bei 100° getrocknet, in passender Weise gemahlen und dann nitrirt. Letzteres

geschieht in 15 bis 20cm hohen Behältern A (Fig. 19 und

20 Taf. 20) aus Glas, Thon oder glasurtem Eisenblech, welche auf einem

Untersatze B ruhen, durch welchen Wasser flieſst, um

den Boden des Behälters A kühl zu erhalten. Auf jedem

Behälter steht ein gläserner Aufsatz V, um den Arbeiter

gegen die entwickelten Dämpfe zu schützen; der in der Decke befindliche Trichter T kann durch Schieber geschlossen werden, die seitlich

angebrachte Oeffnung C aber durch eine Klappe. Die

gemahlenen trockenen Stoffe werden nun mit einem Säuregemisch behandelt, welches in

einem zweiten Behälter schon einmal benutzt war. Um die Mischung ausführen zu

können, steckt der Arbeiter seine Arme durch die gegenüber liegenden Oeffnungen o und die daran befestigten Gummiärmel m, welche den Arm bis zum Handgelenk umschlieſsen. Ist

nun die Masse 10 bis 15 Minuten mittels einer Art Kelle gut umgerührt worden, so

wird sie herausgenommen und in einer Presse D (Fig.

21) aus glasurtem Guſseisen, deren Boden und Wandungen fein durchlöchert

sind, durch Niederdrücken des Stempels P abgepreſst.

Die erhaltene kuchenförmige Masse kommt nun in den zweiten Mischungsbehälter und

wird hier in entsprechender Weise mit einem Gemisch von 3 Th. Schwefelsäure von

1,834 sp. G. und 2 Th. concentrirter Salpetersäure, in welchem noch Salpetrigsäure

gelöst ist, behandelt, dann in derselben Weise abgepreſst. Die abflieſsende Säure

kommt in den ersten Mischungsbehälter, um hier mit neuer Cellulose gemischt zu

werden, wie eben angegeben wurde. Um sie zu verstärken, kann man sie mit

concentrirter Schwefelsäure oder trocknem Natriumsulfat mischen.

Die ausgepreſste Nitrocellulose wird nun mit Wasser angerührt, dann in hölzernen

Gefäſsen mit doppeltem Boden F (Fig. 22

Taf. 20) gebracht, welche mit ungleich groſsen Rädern auf einer schiefen Ebene nach

und nach hinaufgeschoben werden, während das Waschwasser aus einem Behälter in den

andern herunterflieſst. Der Rest der Säure wird mittels Wasser ausgewaschen, welches

etwas Soda oder Ammoniak enthält, dann wird nochmals mit Wasser nachgewaschen.

Die für die Behandlung der Cellulose nicht mehr zu verwendenden

Säuren können verschiedenartig verwerthet werden und beispielsweise zur Darstellung

von Schwefelsäure dienen. Das zum Auswaschen benutzte Wasser kann in der Fabrikation

von Oxalsäure, Dextrin, zum Beizen u.s.w. Verwendung finden. Auch kann man die

Säuren durch kohlensauren Kalk sättigen, die löslichen salpetersauren Verbindungen

sammeln und dieselben mit denen reinigen, welche von dem Auswaschen des Sulfates

stammen, um sie einzudampfen und in der Industrie zu verwerthen, oder die

salpetersauren Verbindungen mit schwefelsaurem Kali oder Natron behandeln, wodurch

salpetersaure Salze entstehen, welche durch Eindampfen und Krystallisirenlassen in

den festen Zustand übergeführt werden können.

Das so erhaltene Pyroxyl wird bis zum weiteren Gebrauch unter Wasser aufbewahrt, dann

entsprechend getrocknet. Zur Herstellung durchscheinender und durchsichtiger Sachen

wird es mit entsprechenden Lösungsmitteln behandelt, die dann wieder abdestillirt

werden, so daſs man die in Teigform erhaltene Masse formen und vollkommen trocknen

kann. Für Elfenbeinnachahmungen und dergleichen undurchsichtige Gegenstände wird

Kampfer verwendet, der unter Hinzufügung von Wasser zerkleinert wird. (Vgl. 1877 224 341. 661. 225

520.) 100 Th. Pyroxyl werden mit 42 bis 50 Th. Kampfer innig gemischt, mit einem

sehr widerstandsfähigen Gewebe umgeben und dann in einem Haarpreſsbeutel zwischen

die Preſsplatten der Warmpresse gebracht. In die hohlen Wände der von einem

Blechmantel umgebenen Presse wird Dampf eingelassen; dieselbe ist mit einer Kammer

verbunden, in welcher Wasser niederrieselt, um die beim Pressen entweichenden Dämpfe

zu verdichten. Nach einer oder mehreren Stunden können die in den Preſstüchern

bleibenden Kuchen in eine angeheizte Cylinderpresse und dann in einen etwa 3cbm fassenden Apparat gebracht werden, in welchem

zur Aufnahme des Wasserdampfes Chlorcalcium oder Schwefelsäure aufgestellt wurde.

Der Apparat wird nach der Füllung mittels einer Luftpumpe luftleer gemacht, um die

Trocknung zu beschleunigen. Die so erhaltenen dünnen Platten werden dann in

bekannter Weise weiter verarbeitet.

Die Nichtentzündbarkeit des Pyroxyleïns soll dadurch erzielt werden, daſs man das

Pyroxyl in einer Lösung von kieselsaurem Natron auswäscht und dann phosphorsaures

Ammoniak oder Natron, borsaures Bleioxyd oder endlich die schmelzbarsten

Fluſsmittel, welche in der Porzellan- oder Glasmalerei angewendet werden,

hineinbringt.

Zur Herstellung künstlicher Gaumenplatten aus Celluloïd

gaben H. Hamecher und C.

Gebell in Berlin (* D. R. P. Nr. 6927 vom 21. Februar 1879) eine Cuvette

für Zahnärzte an, welche durch eine directe Flamme erhitzt werden soll, sonst aber

nichts besonderes bietet. Einen anderen entsprechenden Apparat hat J. H. Gartrell in Penzance, England (* D. R. P. Nr.

4007 vom 11. April 1878 und Zusatz Nr. 7380 vom 11. April 1879) in Vorschlag

gebracht.

Tafeln