| Titel: | Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 205 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen in der

Zuckerfabrikation.

(Fortsetzung des Berichtes S. 130 dieses

Bandes.)

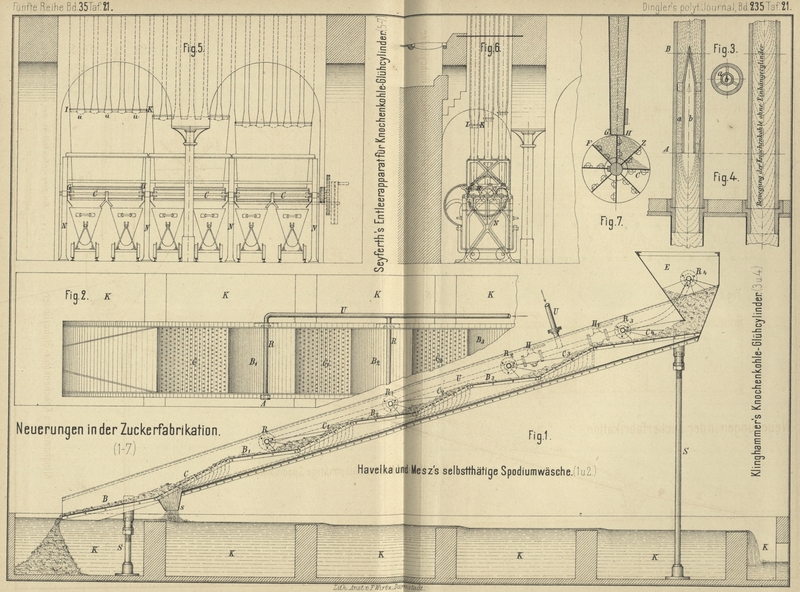

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation.

Selbstthätige Spodiumwäsche von Pittrof Havelka und Mesz in Karolinenthal bei Prag (* D. R. P. Nr. 3479 vom 9. März 1878). Wie Grundriſs und Längsschnitt Fig.

1 und 2 Taf. 21

zeigen, besteht diese Wäsche im Wesentlichen aus einer auf zwei Säulen S ruhenden Rinne von Eisenblech mit doppeltem Boden.

Die den oberen Boden bildenden Theile B bis B3 sind ungelocht und

fest genietet, die gelochten Bleche C bis C4 dagegen zum

Herausnehmen eingerichtet. Die mit zwei Hähnen H und

H1 versehene

kupferne Rohrleitung U führt das Wasser in die mit den

Kapseln A verschlossenen Querrohre R bis R4, welche mit drei Reihen Löchern versehen sind.

Das zum Waschen bestimmte Spodium wird nun in den Trichter E gebracht, der Hahn H1 entsprechend geöffnet; die Wasserstrahlen des

Querrohres R4 treiben

das Spodium nach unten, die des Rohres R3 arbeiten jedoch gegen diese Richtung der Strömung

des Spodiums. Auf diese Weise wird die Geschwindigkeit der Bewegung, welche das

Spodium von der Wirkung der Wasserstrahlen bekommt, vermindert, das Wasser aber

gezwungen, durch die Löcher des Siebes C4 auf den unteren Boden abzuflieſsen. Auf diese

Weise wird ein Theil des Schmutzes von dem Spodium abgesondert; das Spodium bewegt

sich weiter, gelangt auf das Sieb C3, durch welches noch das übrige Wasser abflieſst,

jedoch gleich der Wirkung der Strahlen des Querrohres R2 ausgesetzt wird. Das Spodium häuft sich

in der Vertiefung an, wird aber von den Strahlen des Querrohres R2 wieder in Bewegung

gesetzt, bis es schlieſslich am Ende der Rinne mit noch etwas Wasser in den Kasten

K fällt. Das Schmutzwasser läuft von dem Unterboden

durch den Ausguſs s in den ersten Kasten K und schlieſslich nach dem Absetzen der

mitgeschwemmten Kohlentheilchen aus dem letzten Kasten ab.

Glühcylinder für Knochenkohle von J. W. Klinghammer in Braunschweig (* D. R. P. Nr. 7186

vom 22. Februar 1879). Um eine gleichmäſsige Erhitzung der Knochenkohle zu

erreichen, wird, wie die beiden Schnitte Fig. 3 und

4 Taf. 21 andeuten, in dem Theile des Glühcylinders a, welcher der starken Glühhitze (von A bis B) ausgesetzt ist,

ein oben spitz zulaufender, maſsiver oder hohler Cylinder b von Metall oder Chamotte eingefügt Die Knochenkohle wird von der Spitze

dieses Einsatzes aus gegen den Rand der Glühcylinder geführt und bewegt sich über

die Länge der Glühschicht in dem auf diese Weise verengten Rohrquerschnitte, um im

Kühlrohre wieder zusammen zu treten.

Vorrichtung zum Entleeren der Knochenkohlen-Glühöfen.

Statt der bei den Glühöfen sonst üblichen Schieber oder der Abzugsvorrichtungen mit

gemeinschaftlichem Plattenschieber empfiehlt A.

Seyferth in Braunschweig (* D. R. P. Nr. 6642 vom 17. November 1878)

rotirende Trommeln C (Fig. 5 bis

7 Taf. 21), welche mit radialen Scheidewänden versehen sind, zwischen

denen eine genau bemessene Menge Knochenkohle bei jeder Umdrehung der Trommel

aufgenommen wird. Unterhalb jeder Reihe der Glühcylinder im Knochenkohle-Glühofen

befindet sich ein gemeinschaftliches Sammelgefäſs G H I

K, das mit dem unteren Ende über der Abzugstrommel C steht und in welches sämmtliche Rohre je einer Reihe von Glühröhren

münden; oder aber es mündet jedes der Kühlrohre mit entsprechender Oeffnung über

dieser Trommel. Die Oberkante I K ist höher als die

untere Ausfludsmündung des Glührohres, damit die Knochenkohle sich in dem

Zwischenräume unter dem Böschungswinkel u (Fig.

5) aufstaut.

Unter jedem dieser Kästen befindet sich eine Trommel mit acht gleichen Abtheilungen, deren

Wellen auf einem Gestell N liegen und mittels

Handkurbel oder Riemenscheiben durch Zahnräder in gleichmäſsige Bewegung versetzt

werden. Die aus den Kästen auslaufende Kohle stellt sich in den Trommelabtheilungen

jeweilig unter dem Böschungswinkel ein (vgl. F G und

H Z, Fig. 7).

Wird dann die Trommelwelle gedreht, so entleeren sich die gefüllten Abtheilungen in

einen untergestellten Behälter oder Wagen, während die Kohle wieder die ganz oder

theilweise vorgerückten Abtheilungen der Trommel füllt.

Ersatz für Knochenkohle. G. F. Meyer in Holzminden (D.

R. P. Nr. 5633 vom 13. Januar 1878) glaubt gefunden zu haben, daſs die Knochenkohle

lediglich mechanisch wirke, und daſs es vollkommen genüge, wenn der Saft durch Sand

und Kies filtrirt wird.

Tafeln